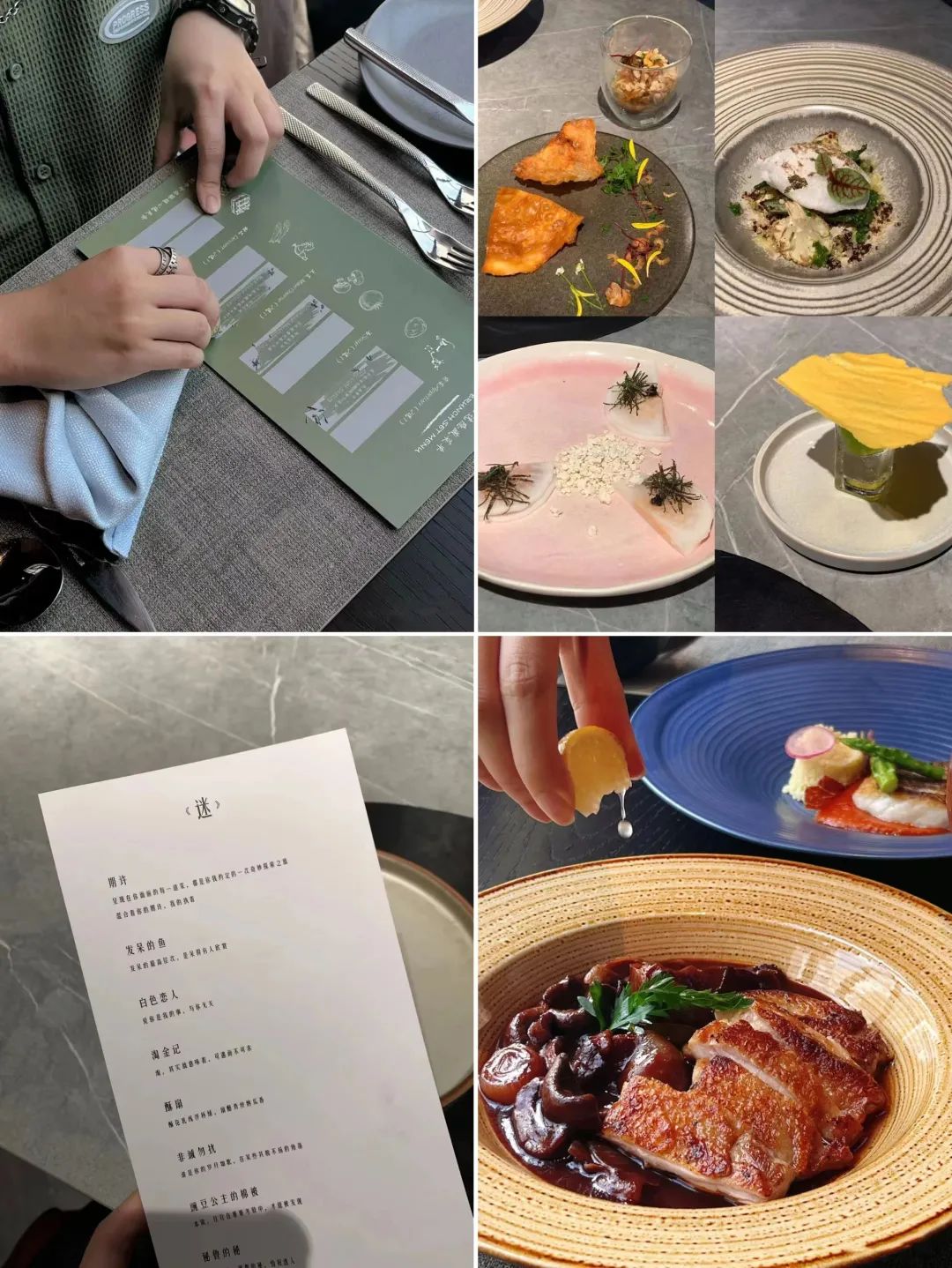

“它明明可以直接搶錢,卻還是給了你一頓飯”

人均千元+無菜單

Omakase風(fēng)還在持續(xù)刮

最近,越來越多的“無菜單私房小廚”在社交平臺上火出圈。

先預(yù)定,告訴餐廳是否有忌口,接下來就是抱著期待迎接未知。顯然,Omakase和“中式Omakase”這股風(fēng),還在刮著。

Omakase一詞來源于日語,在日語中是“拜托”的意思,也就是無菜單形式。日料中,無菜單,由主廚根據(jù)當(dāng)令食材,決定當(dāng)日的菜品和價(jià)格,這種就餐形式,就被稱之為Omakase料理。

文藝一點(diǎn)理解是“把命運(yùn)交給你,我的味蕾由你掌控”,簡單直接來說就是“你給啥我吃啥”。

傳統(tǒng)日料Omakase在魔都會和兩個(gè)標(biāo)簽相伴而生,難訂和高價(jià)。比如老網(wǎng)紅鮨心和,上海外灘的位置,人均3000元的價(jià)格,動輒預(yù)約個(gè)把月;新網(wǎng)紅鮨水月,6道前菜+12貫壽司+甜品,人均880,需要提前至少半個(gè)月預(yù)定...

但日式Omakase核心的概念是,讓消費(fèi)者在一頓飯中,用相對更合理的價(jià)格吃到更多的好食材,而當(dāng)這股Omakase風(fēng),吹到中餐里時(shí),意味就變了。

內(nèi)參年初曾報(bào)道過一家引起爭議的中式Omakase餐廳,盡管每位要價(jià)2000元,外加10%的服務(wù)費(fèi),但是由于每天只接待6位客人,預(yù)定已經(jīng)排隊(duì)到了2個(gè)月之后。

而這一頓價(jià)值2200元的飯,菜品提供的是麻婆豆腐、炒青菜、炒河粉等類似“家常菜”。

不少網(wǎng)友體驗(yàn)后,直接給出結(jié)論——

“它明明可以直接搶錢,卻還是給了你一頓飯。”

“我仿佛進(jìn)了想搶錢的大學(xué)食堂...... ”

“真是不坑窮人的小碗菜。”

餐飲圈的“盲盒經(jīng)濟(jì)”

實(shí)際上,盡管中式Omakase的表象是高端精致餐飲,但其底層仍然是“盲盒經(jīng)濟(jì)”。

自泡泡瑪特出圈后,“盲盒經(jīng)濟(jì)”席卷各大行業(yè),落在餐飲圈——

從盲盒奶茶、盲盒火鍋、盲盒炸雞,再到如今的中式盲盒餐廳......新玩法層出不窮,涉及品類、形式也愈發(fā)廣泛,越來越多的“盲盒餐廳”在今年對大眾發(fā)出了邀請函。

首先一類是更接近上文,融合Omakase服務(wù)文化的無固定菜單私房小廚式“盲盒餐廳”。

比如南京一家餐廳推出的刮刮樂形式,吃飯仿佛買彩票,還是中獎幾率翻倍的那種。落座后會先拿到一枚硬幣和一份每日限定菜單,刮開什么吃什么;

廣州?·探索料理,從店名開始就四處透著“盲”味的氣息。套餐一共14道菜品,不僅是看名字猜不出菜品,甚至連菜端上桌后,都需要自行探索才能猜到食材,全程體驗(yàn)“盲盒感”。

其次是以單品、套餐等作為切入點(diǎn),更強(qiáng)調(diào)有盲盒體驗(yàn)感的餐飲形式。

杭州茶飲品牌蜜菓去年推出的盲盒奶茶,個(gè)頭高底部空的中空杯,上方放奶茶,下面就是盲盒,有彩票、發(fā)卡、自助餐券等小禮品,還能開出大牌的口紅、眼影、散粉等“隱藏款”。

喜發(fā)茶冰室和香港喜記食飯公司聯(lián)手推出的“賭神出道”玩法,將刮刮卡、搖骰子等形式融入盲盒營銷手段,從惠靈頓牛排、龍蝦、燒鴨,到小甜品、單杯飲料、芝士牛肉漢堡,抽中哪道吃哪道,一切全靠運(yùn)氣。

除此之外,火鍋賽道中,比如大龍燚、譚鴨血、呷哺呷哺等都有過自己的盲盒玩法,將涮菜、菜品作為盲盒單品,隨機(jī)上菜,全憑運(yùn)氣。

盲盒營銷好用

但也要把握好度

盲盒經(jīng)濟(jì)之所以能夠持續(xù)性、反復(fù)性盛行,抓住的是“上癮心理”。

盲盒經(jīng)濟(jì)背后的快樂,其實(shí)也類似于賭博,人類在進(jìn)行賭博行為時(shí),大腦會分泌“快樂激素”多巴胺,從而使人產(chǎn)生愉悅感,在面對一道道未知的菜品時(shí),“打開潘多拉盒子”的過程,就會大量激發(fā)快樂多巴胺。

因此從消費(fèi)心理角度出發(fā),消費(fèi)者在面對“限定”“隱藏”“盲盒”等形式時(shí),天然會激發(fā)出對未知的期待感和拆禮物的驚喜感,只要吊胃口的氛圍到了,就會有人為其買單。

餐飲圈開始玩盲盒,并非只是用盲盒引流做營銷,而是激發(fā)了“盲盒心理”的大作用。

但也有不少餐飲人對內(nèi)參君表示,“實(shí)際上,餐飲行業(yè)并沒有那么適合玩純盲盒餐廳的概念。歸其原因,大眾消費(fèi)者選擇餐廳時(shí),更傾向于選擇‘不出錯(cuò)’的,搭配額外隱藏菜品或是配合其他盲盒游戲做營銷,才更容易讓餐飲消費(fèi)者接受。”

以開頭的中餐Omakase為例,盡管學(xué)到了日式Omakase的新概念,又同時(shí)抓住了盲盒經(jīng)濟(jì)的營銷手段,但平平無奇的菜品和食材,反而讓消費(fèi)者在拉高期待值的基礎(chǔ)上,產(chǎn)生一種詭異的消費(fèi)落差感。

畢竟,一勺200塊錢的麻婆豆腐,無論怎么做它都只是麻婆豆腐。

平衡期待與落差之間的巧妙關(guān)系,是想要玩盲盒概念的餐飲人需要解決的重要課題。打造盲盒產(chǎn)品時(shí),價(jià)值感的滿足是基本線,最佳方案是要價(jià)值超過價(jià)格。“盲”只是未知,并非價(jià)值的缺失。

對于餐飲玩盲盒這件事,你怎么看?

發(fā)表評論

登錄 | 注冊