如何在商業立面上,打造2499盆植物?

立面垂吊的植物

出品/Mall先生

在“碳中和”、“碳達峰”話題熱度不斷增加的背景下,“綠植”作為最直觀可見的指標,被越來越多商業項目所關注和引入。

上海網紅項目:恒基旭輝天地就是典型代表之一。不論是引入植物的數量之多——4.4萬平米建筑種2,499盆植物,還是呈現形式之大膽——建筑立面“掛”盆栽,都開創了商場綠化的先河。

我們對這一突破性設計的實踐路徑做了剖析,以此文與大家分享。

01

怎么把植物掛墻上?

恒基旭輝天地坐落上海黃浦區,建筑設計由法國著名建筑大師讓·努維爾(Jean Nouvel)領銜。

整體項目由四棟高24米的建筑體和商業內街組合而成,受地塊尺度限制,南北向建筑間隔僅9米,內部的街巷感覺接近上海老里弄的小尺度鄰里關系。

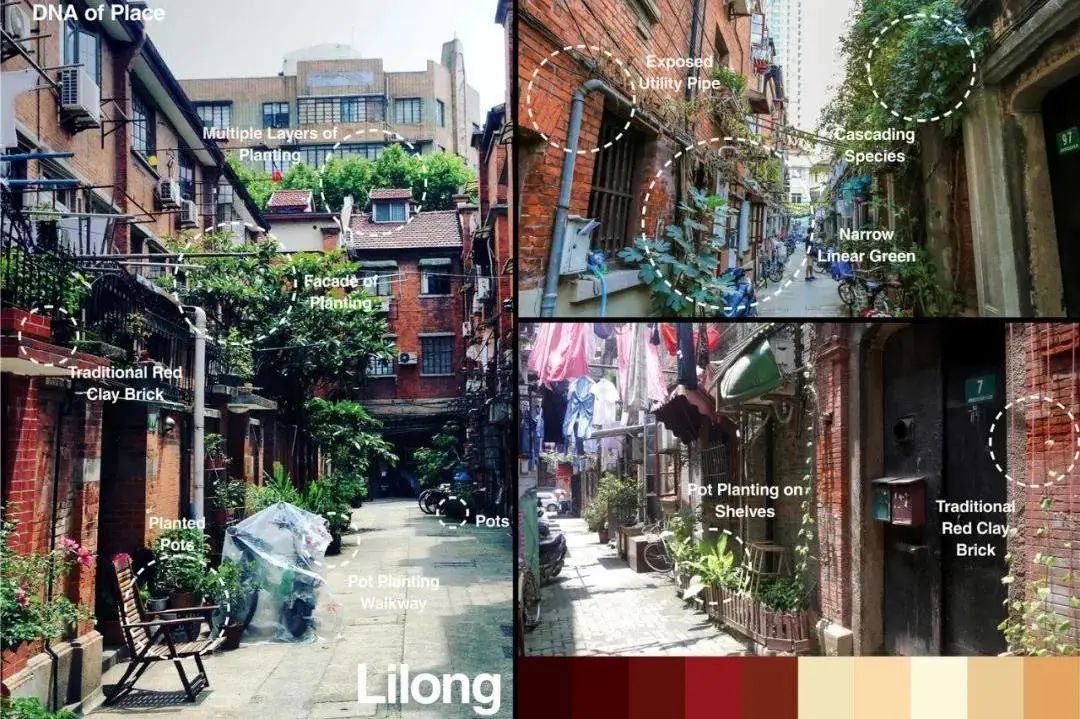

在陽臺上種花,是上海的阿姨爺叔們對精致生活的一種表達。走在上海的石庫門和老洋房,陽臺上總可以看到各式各樣的各式各樣的陶瓷花盆和五彩繽紛的各色植物。

方案意向 | 來源:ASPECT Studios

將“花盆”搬上建筑立面,正是這座位于老城廂腹地的建筑,對老上海城市肌理與文化的進一步解讀。

但此前國內尚未有類似落地項目參考,因而項目團隊不得不面對如何將這一突破性方案變為現實的難題。加之垂直綠化的存活率低、養護難一直是業界共識,因此,第一大難題即是:如何為這些植物創造一個適合生存的微環境?

01 套娃式雙層復合花盆

這些掛在立面上的花盆,需要保持封閉才能避免灌溉時候的漏水。但完全封閉之后,又會導致空氣無法滲透循環、影響植物生長,同時后期難以更換等問題。

為了同時滿足這兩大需求,項目團隊做了“雙層”套盆——外層是超高性能混凝土材質的花缽;內層是鍍鋅鋼框+納米無紡布袋的種植盆。

花缽 | 來源:RAW Vision Studio

內層鋼框距離花缽底部大概有10cm的高度,用作濾水層,四周則預留的1-2cm空隙,可以形成一個空氣回流,讓植物“透氣”。

超高性能混凝土花缽主要起到造型與結構托舉作用,通過拉桿固定于建筑之上。底部托盤形式的構筑物則內嵌了給排水系統,與建筑基本全閉合,以防滲水、漏水。

02 可以讓植物呼吸的內盆

無紡布袋掛在鍍鋅鋼框內,放置于花缽中,有著更為豐富的細節。

由于盆養植物的其根系不與自然連通,一旦盆里積水,兩至三天就會導致植物的根系腐爛。因此,土壤里的多余水分必須能夠通過重力快速排走,但又不能過于干燥,這就對土壤介質提出了很高的要求。

多方比較之后,項目采用了德國進口泥炭混合制成的輕質土,這種土的透水性極強,澆水之后,只會留住土里掛住的水。

輕質土的“貼身”容器為納米絨制成的無紡布袋,孔隙極小的納米絨在保留土壤營養物質的同時,又可以讓水分子、空氣穿透。植物在里面可以處于半呼吸狀態,同時其厚度也較厚,能夠托住接近1m高的大型花盆覆土和上方植物的重量。

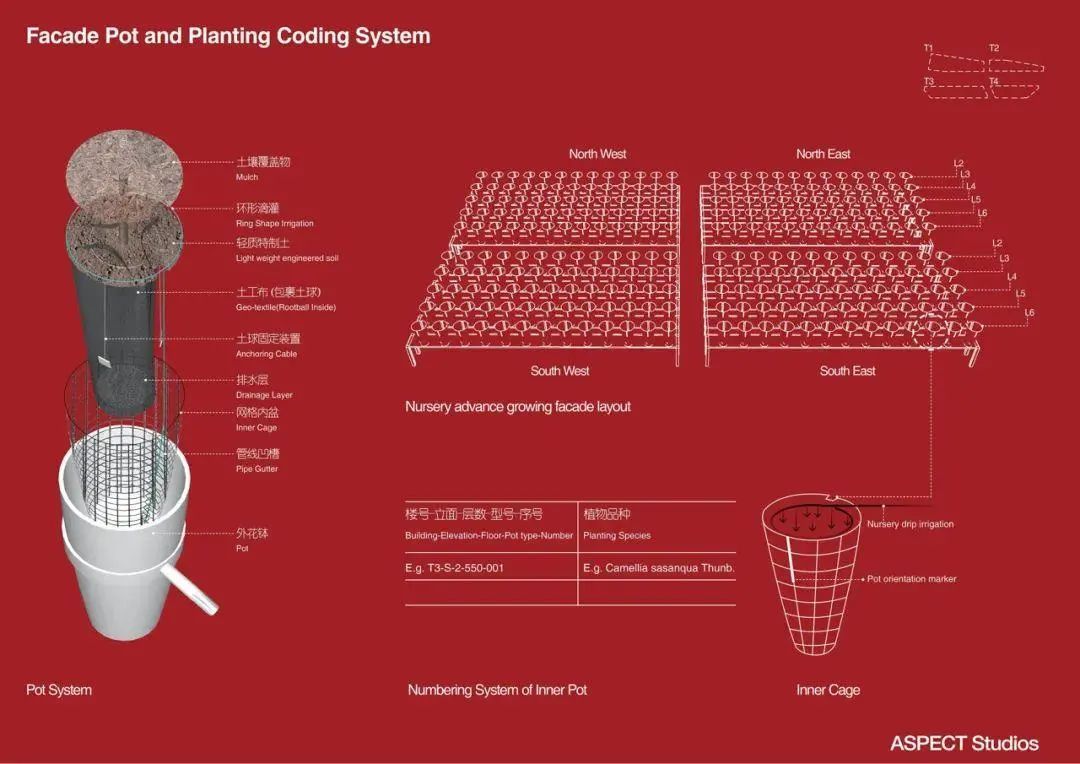

花缽結構圖 | 來源:ASPECT Studios

03 一天一次的灌溉系統

輕質土極強的濾水性保證了植物不會處于水過剩的狀態,但長時間缺水同樣會讓植物死亡。考慮到項目內側的透明頂蓋阻絕了天然降雨,灌溉系統就顯得尤為重要。

項目整體灌溉系統的供水泵房與控制系統都在地下三層,水由地下三層供給到地下一層,然后分到四棟樓。每棟樓有一根主立管,再到每一層做兩個水平分支,使得單管控制范圍在30-40米之間,避免頭尾壓差過大。

澆灌滴頭置于花盆頂部,每個盆內設2-3個噴灌頭,以保證一個堵塞的情況下,仍能讓植物得到充足水分。

給2,499盆、數千顆植物澆水并非易事,即使每一層一天只澆15分鐘,四棟樓合計20層,一天也需要5個小時的灌溉。好在,電磁閥+電腦系統大幅改善了效率,使得灌溉可以在每天午夜自動進行。

復合式花盆和噴灌系統,在技術層面給予了植物存活的基本條件。但景觀作為藝術與技術的結合,最終的呈現效果仍由植物決定。

02

把哪些植物掛墻上?

垂直綠化的維護難度、加上外立面的登高難度,使得在進行植物選擇時,除了考量開業季的美觀性之外,更需要重視植物的長期存活率。

針對于此,項目不僅基于美觀性,對數百種植物進行“預選取”;還通過一年環境模擬“預栽培”,淘汰掉無法適應“花盆”環境的植物。

01 預選取

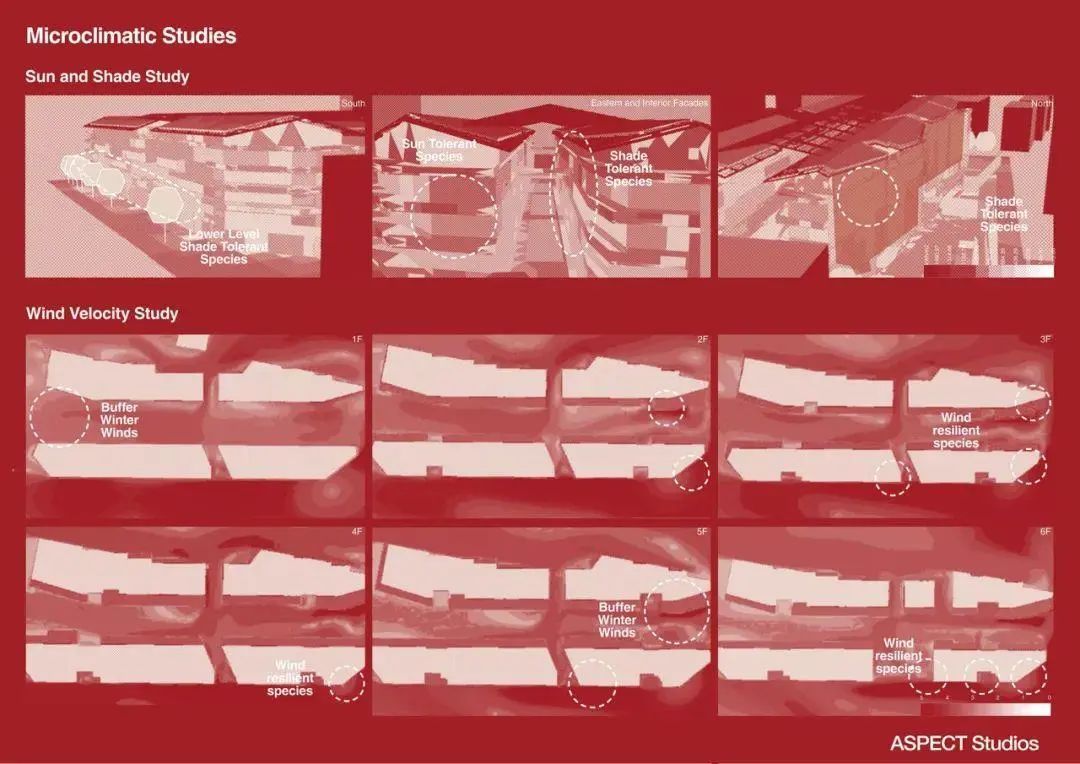

首先,在設計初始階段,項目團隊便通過對太陽能、風能、日照和其他與建筑和其周圍環境有關的微氣候的數據,進行了數字化微氣候建模。

微氣候模型研究 | 來源:ASPECT Studios

通過分析適合每個立面花盆的確切條件和詳細指標,篩選出了約200種具備存活條件的植物。所有的選擇就在這個龐大的清單中進行。

第一層選取原則是植物形態。

由于花缽是秩序性水平垂直排列在立面之上,若再輔以規整排列的植物,會顯得呆板拘謹。因此,項目團隊決定以植物的高矮層次差異營造變化。

這種差異不僅體現在相鄰的花盆中,單盆內空間足夠大的,也會結合植物自身生長特性,及相互之間的融合性及互斥性,將上生植物和下垂植物搭配一起,形成更豐富的層次感。

第二層選取原則是花與葉的顏色。

項目團隊將建筑立面上的顏色漸變概念,延續到了景觀之中。

為了將其落地,項目團隊首先對概念方案中大界面顏色做了提取——金黃色、淺黃色、淺綠色、深綠色、藍色、紫色、紅色等。

再將植物品類按色調進行梳理,每個色調都有5-6種植物進入候選清單。如淺綠色的金雀花、藍葉忍冬,深綠色的水果蘭、無盡夏,藍色的墨西哥鼠尾草,紅葉的火焰南天竹、荷蘭鼠刺等等。

完成前兩步的大面選取之后,則進入到“一盆一議”的個性化篩選階段——主要依據環境關系及植物特性,對盆內植物品種進行篩選和搭配。

如:項目外街立面呈米色,且沿街排布有綠色行道樹,適合色彩鮮艷、明亮的開花植物,增添層次感和豐富度。

外街米白色立面 | 來源:自攝

而內街的大面紅墻,則需要常綠植物,以給予視覺上的對比感。整體看,內街的常綠植物占比達90%,落葉植物占比為10%;而外街的這一比例則為75%:25%。

項目內外立面植物對比 | 來源:ASPECT Studios

完成預選取之后,為了進一步確保植物在“花盆”環境之中的存活率,項目團隊于2019年底,進行了為期一年的植物適應性篩選。

02 預栽培

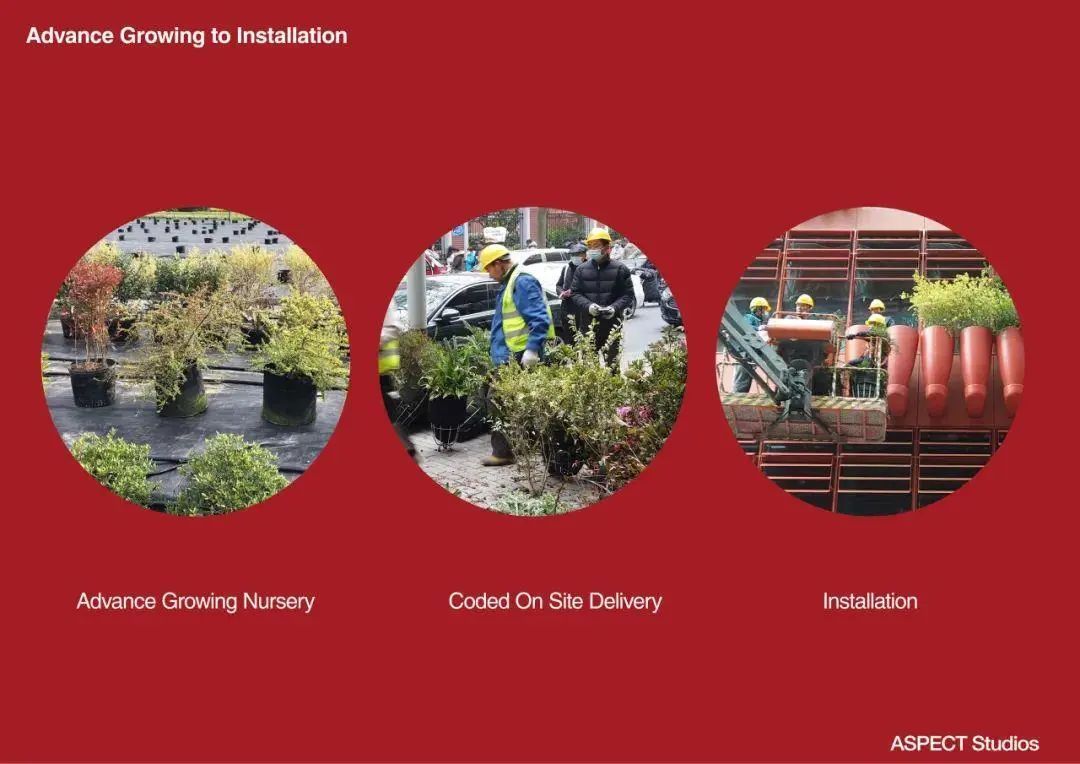

考慮到植物原生的苗圃環境與盆栽環境差異性較大,為了確保植物呈現效果與后期養護,項目團隊在異地選址,搭建了可以放下全部2,499個花盆的場地。

然后,根據樓棟、立面、樓層、朝向、花缽位置,以及植物種類,給每個花盆編了個號,從而明確掌握每個花盆內植物的季節性生長情況。

植物栽培-移植過程 | 來源:ASPECT Studios

通過一年的預栽培,項目團隊又剔掉了一些對于花盆的生長環境抗性較弱的植物,在200多種植物中最終選用了約60余種,確保最終搬上項目立面的,都是“好看又好養”的品種。

據了解,在日常養護正常運轉的情況下,植物存活期可達5-6年,僅需一年一次的蟲害預防即可。

03

2499盆植物帶來了什么?

如果說,這2,499棵植物是場先鋒實驗,那這場實驗的呈現效果和帶來的眼球效應,無疑是成功的。

01 高出租率的網紅項目

“國內首例”、“高顏值”等標簽,給項目帶來了有目共睹的網紅效應。

但與項目團隊交流后,我還看到了“靚麗”網紅外表外的另一些“美好”,想通過兩件事與大家分享。

連通建筑的廊橋 | 來源:@ Dong Liang

一是在投入使用前,考慮到室外露臺無法封閉,卻還需計算一半面積,會帶來總租金的增加,項目團隊曾擔心租戶對此接受度較低。

但在以400盆植物將樣板間的整個露臺包裝起來之后,這里竟然成為了最受歡迎的洽談地點。哪怕冬天要點著小太陽,客戶也更喜歡在露臺上,而非精裝修的洽談室里談租賃合同。

其結果自然也是所有帶露臺的辦公空間都快速預定,后期甚至出現了高價競露臺房、一房難求的現象。

樣板間的花園露臺 | 來源:ASPECT Studios

二是,傳統認知中,2棟辦公樓距離9米之近,會否帶來“被窺視感”而影響出租。抑或是大家都選擇拉下窗簾,封閉在自己的小空間里。

但交付使用后,很少有人這樣做。和這些白領們溝通的答案是,一方面因為,窗外的綠色讓人心曠神怡;另一方面,植物的掩映給予了租戶安全感,“往植物后面一縮,就能藏起來了”。

豐茂的植物修飾了過近的樓間距 | 來源:ASPECT Studios

02 網紅背后的綠色思考

不管是,低性價比陽臺的“被偏愛”,還是近樓間距的“被接受”,都打破了一些既有的行業認知。

那這2,499盆植物除了好看,還有什么更深層的“好”嗎?

項目主入口 | 來源:自攝

無論是布滿植物的大露臺,還是能偶爾對視一下的近樓距,都體現了人與人之間最本源的社交需求、人與自然之間最初始的親密需求。

坐在布滿植物的露臺,就像在高樓之中找到了一個隱秘之地,與城市拉開距離。

露臺中的人可以看到這座川流不息、高速運轉的城市,但又不被發現,有種暫時“逃離”的放松與新奇。想必正是這種短暫的回歸自然的“阻斷感”產生的魅惑。

而與對面人“say Hi”,又馬上躲進綠植的“掩飾”之中,不像是小時候躲在草叢中里,然后調皮地伸出頭,拍拍同伴的翻版嗎?

如果說建筑是硬的,那景觀應當是“軟”的,應當承擔著更為“親人”、“親自然”的意義。

我想,恒基旭輝天地的網紅應該不僅僅是因為“好看”,更因為是他抓住了人與自然更為本質的“相處模式”,抓住了城市與自然之間的“和諧與背離”。

這2,499盆植物的立面種植,是技術的創新,更是景觀與人如何相處的試探。

希望這篇文章不僅能讓大家get“如何在立面種出2499盆植物”,也能讓大家對自然空間與商業結合的可能性,有更多探索。

發表評論

登錄 | 注冊