廝殺轉向上游,兒童奶酪棒內卷不休

來源/36氪

作者/劉藝晨

今年6月以前,商超里各大奶酪棒品牌折扣力度基本長期維持在五折至九折不等,進入下半年,陸續有媒體報道,各大品牌之間兒童奶酪棒營銷戰逐漸偃旗息鼓。

這兩年來,兒童奶酪棒大單品快速放量的背景下,行業競爭進一步加劇,但由于產品同質化和渠道資源爭奪激烈,短期供給量的增長快于消費量的增長,大單品邏輯逐漸失效。

兒童奶酪賽道變得擁擠起來,不僅像妙可藍多這樣的行業龍頭患上“資金焦慮癥”,妙飛、奶酪博士等新興勢力也開始加碼布局。不久前,奶酪博士宣布投資近10億元建廠,試圖追上妙可藍多2021年底投資8億元建設奶酪基地的腳步。

從輕資產到重投入,兒童奶酪棒企業比拼的范圍不再局限于市占率,更是將觸角伸向全產業鏈,同時這場燒錢大戰的成本也被越推越高。

以“奶酪第一股”妙可藍多為例,2021年,妙可藍多通過增發A股對外募集約30億元。到2022年上半年,妙可藍多賬上短期借款又達到9.60億元,同比增長228.77%。同期,公司經營活動產生的現金流量凈額則由正轉負,為-1.75億元。

在食品安全風險、市場競爭加劇等老生常談的問題之外,奶酪棒行業又多一項產能擴充不達預期的風險,負重前行的奶酪棒企業們還能走多遠?

營銷、內卷與“智商稅”

兒童奶酪棒自推向市場以來就伴隨著爭議,由于產品研發門檻較低,同質化、“智商稅”等問題幾乎已是行業公開的秘密。

與商家宣傳不同的是,主打高蛋白、高鈣的奶酪棒產品實際上并不是一種健康零食。據了解,奶酪棒產品屬于“再制干酪”,是在奶酪基礎上再加工的產物,通常含有較高的糖和脂肪。

按照現行實施的國家標準,“再制干酪”產品中干酪添加量只要大于15%即符合國標,且干酪的含量不是強制性標明的項目。翻看兒童奶酪棒的配料表不難發現,市面上多數產品的配料依次為水、奶油,干酪僅排在第三位。

在2021年7月的奶酪發展高峰論壇上,光明乳業原料奶酪營銷中心總經理龔群曾指出:目前奶酪終端市場拼的就是奶酪棒,而且這些奶酪棒設計同質化、包裝同質化、賣點同質化,“配料表大家都知道,大家做的都差不多。”

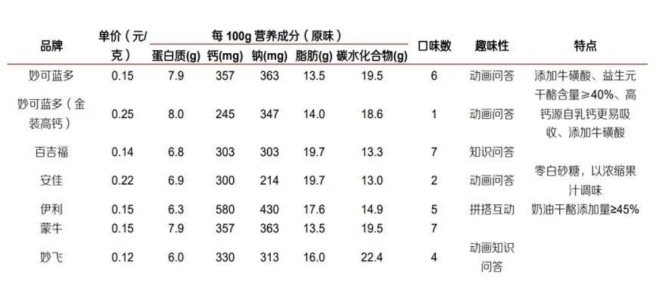

圖源:東方證券

不僅外觀和配方大同小異,不少品牌的產品甚至出自同一家代工廠。資料顯示,山東君君乳酪累計代工的奶酪棒品牌有20多個,包括妙飛、奶酪博士、熊貓、思克奇、認養一頭牛等,幾乎涵蓋了市面上能叫出名的絕大多數玩家。

在產品質量上,妙可藍多、奶酪博士等都曾在黑貓投訴上因“發霉、變質、吃出異物”等理由遭遇消費者投訴。

盡管質疑聲重重,憑借聲勢浩大的營銷,兒童奶酪棒屬于典型的“流量護城河”行業。

“奶酪第一股”妙可藍多的發家就是瞄準了這樣的機會。2019年,創始人柴琇向銀行貸款5億元,開啟了大規模的廣告投放。一時間,妙可藍多《兩只老虎》改編的洗腦式口水歌席卷央視及地方衛視頻道的黃金時段,“奶酪就選妙可藍多”的slogan也出現在在一、二線城市十萬個樓宇的梯媒廣告中。

只要舍得砸錢,妙可藍多的套路并不難模仿。奶酪棒貨架上的動畫IP由汪汪隊一路擴展到超級飛俠、海底小縱隊、艾莎公主和大頭兒子。妙飛和吉士汀更是追隨妙可藍多的腳步,花費近億元與分眾傳媒達成合作,將洗腦式的廣告塞進電梯間。

價格戰下,企業增長失速?

據中國奶業協會的預計,未來三到五年,我國奶酪業務將繼續保持高增長態勢,2022年市場規模有望達到150億元。

在行業熱度達到高峰之時,大量參與者的加入使奶酪棒市場出現階段性供過于求的局面,最終演變為一場混亂的價格戰。

柴琇曾在2021年7月向媒體透露,奶酪行業價格戰從2020年就已開始,且呈現常態化趨勢。

前后一年多的時間里,大批缺乏溢價能力的小品牌在9.9元、12.9元的薄利競爭中被踢出局,背后有資本撐腰的的頭部廠商也多有損傷。

價格戰讓企業陷入盈利承壓的局面。2019年-2021年,妙可藍多的銷售費用分別為3.59億元、7.10億元和11.59億元,復合增速遠遠高于營收水平。2021年,妙可藍多研發投入為4009萬元,同期廣告營銷費用則高達9億元,兩者相差高達二十余倍。

華安證券數據也顯示,隨著市場競爭加劇和基數變大,2022年奶酪零售額增速預計為16.8%,遠低于2020和2021年。

盡管行業的內耗已于今年6月暫時告一段落。但站在更長遠的角度上來看,隨著奶酪棒“大單品”式的增速放緩,各大企業現階段均面臨品類創新和同質化、消費人群拓展等問題。

乳業分析師宋亮對36氪表示,我國奶酪市場B端與C端的消費量占比約為7:3。在C端市場,除競爭激烈的兒童低溫奶酪市場,常溫奶酪產品、成人奶酪產品將是諸多企業未來尋求增量的路徑。

其中,常溫奶酪棒有望打破冷鏈物流的限制,在三四線城市實現消費者擴容,但無法擺脫同質化競爭的困局,仍有換湯不換藥之嫌。因此,更多的企業將目光放在了家庭餐桌與餐飲渠道上。

華安證券研報數據顯示,我國奶酪消費集中在兒童群體,奶酪認知有待提升。2020年奶酪零售額占比達到64%,而家庭佐餐消費和成人消費僅占33%和3%。同時,有52%的調研人群僅購買兒童奶酪,同時購買全部品類的占比僅有1%。

而想要在市場規模占比更大的餐飲市場,與恒天然、百吉福等資深外資品牌掰手腕也并非易事。

早在2016年,恒天然就推出了專門服務于B端餐飲渠道的“安佳專業乳品專業伙伴”品牌,從單純賣奶酪和黃油,轉變為向餐飲客戶提供定制化的配方方案。截至目前,安佳餐飲服務業務已覆蓋全國350個城市,已進入餐飲代工廠、中式烘焙、中餐及火鍋等多個領域。

按照官方的說法,中國人每吃掉兩個比薩或每消費兩塊乳脂蛋糕,就有一塊用到了恒天然的乳制品。使用安佳產品制作的奶蓋茶2017年銷量達到2億杯,2018年增長至5億杯,“恒天然在這個市場占有率預估在90%左右”。

目前來看,能夠接替兒童奶酪棒成為行業下一個增長引擎尚未出現,這份預期距離真正落地,還有著遙遠的距離。

一個證據是,“奶酪龍頭”妙可藍多在二級市場正遭受冷遇,自2021年達到84.5元/股的高點后,妙可藍多的股價便進入了波動下行的階段,截至目前僅報32.42元/股,市值較一年前抹去近六成。

行業新風向

在液態奶市場增長逐年放緩的背景下,奶酪作為“乳制品消費升級的最終產物”,正在成為乳企新的優質標的。

作為妙可藍多的控股股東,蒙牛一直在向其“輸血”。不久前,妙可藍多披露要約收購報告書,其控股股東蒙牛擬斥資近8億元收購妙可藍多5%的股份。

據統計,此次要約收購完成后,蒙牛在控股妙可藍多上已累計投入41億元,持股比例將升至35%。蒙牛之外,伊利、光明等乳品巨頭也在加快腳步。

傳統乳企陣營中,伊利憑借傳統渠道優勢快速鋪貨,上半年已完成50萬家門店覆蓋。蒙牛向妙可藍多頻頻示好的同時,還聯手歐洲乳業巨頭Arla推出了高端奶酪品牌“愛氏晨曦”。

妙飛、奶酪博士作為新消費品牌的代表,則贏得了一眾知名資本的青睞。前者的背后站著高瓴創投、經緯中國、鐘鼎資本,后者則拿下了紅杉中國和今日資本。加上早些年打入中國市場的百吉福、安佳、樂芝牛等外資品牌,奶酪市場已相當擁擠。

有市場觀點認為,不論是市場角度還是政策方向來看,奶酪棒行業已經進入淘汰賽階段。

《食品安全國家標準再制干酪和干酪制品》(GB25192-2022)新國標即將在2022年年12月30日正式實施。新國標中,再制干酪的原料干酪使用比例調整到50%及以上,而將添加15%到50%原料干酪的產品定義為干酪或奶酪制品。

乳業分析師宋亮認為,新國標的出爐對于規范奶酪行業的行為會有較大幫助,干酪添加的越多并不意味著口感就會更好,因此新國標會倒逼企業在品牌和渠道競爭之外,更加重視品質和工藝等提升,也會讓行業競爭更加健康有序,行業分化也會進一步提速。

實際上,早在新國標意見稿披露之后,妙可藍多、奶酪博士及百吉福等企業就推出了干酪含量高于50%的奶酪棒產品。

巧合的是,這三家企業分別可以視作三種奶酪企業的代表——奶企背深厚的奶酪龍頭、資本扶持的新消費代表,深耕中國市場25年的法國企業。

在前一輪營銷戰中,以百吉福為代表的外資品牌顯然沒能干過更懂中國市場口味的本土品牌。但隨著競爭方向轉向奶源、營養添加、植物蛋白,新消費逐漸退潮的大背景下,還很難下定論誰是最后贏家。

發表評論

登錄 | 注冊