燒錢比裁員更快?阿里騰訊們每月花掉五十億

來源/億歐網

撰文/張瀟瀟

今年總體增長疲軟背景下,降本增效幾乎成為三季度各家大廠財報的主旋律,燒錢搶規模已是過去式,一輪又一輪的裁員讓互聯網行業寒風凜冽。

與此同時,從移動互聯網到產業互聯網,大廠們在大數據、云計算、人工智能、元宇宙等新興技術領域競相爭逐,試圖抓住未來核心競爭力的金鑰匙,互聯網公司的“軍備競賽”從未停止。

勒緊褲腰帶的互聯網科技巨頭們,還有誰在加碼科技投入?下一個增長點會在哪里?

阿里、騰訊大手筆,每月豪擲50億

上個月,中國互聯網協會公布“2022年中國互聯網綜合實力企業”的前百強名單,從企業規模、盈利、創新能力、成長性、風險防控和社會責任等6大維度考量,騰訊、阿里巴巴不出所料領銜前二。

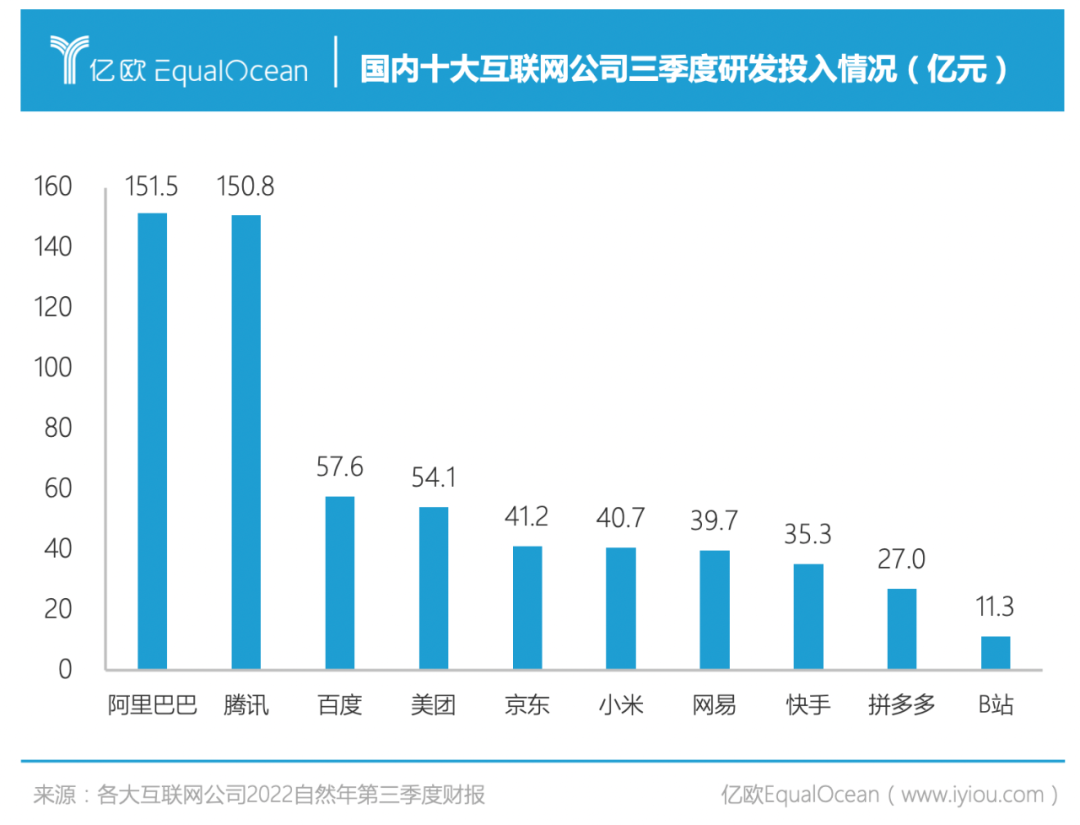

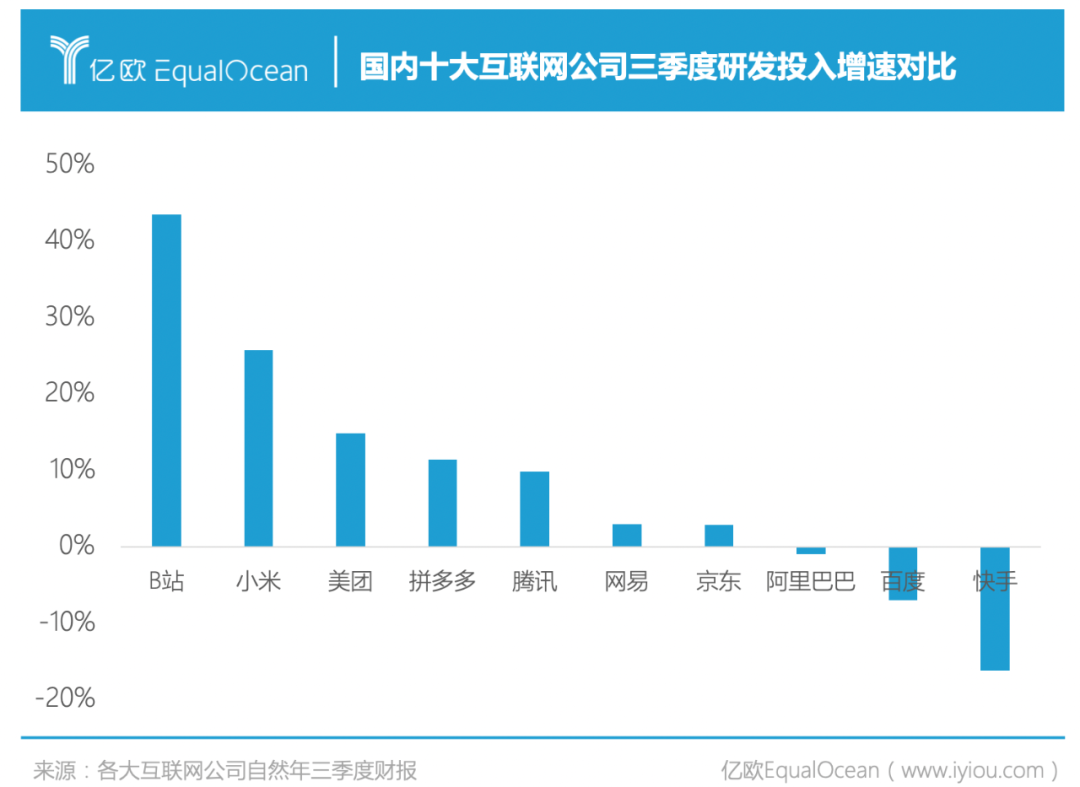

據億歐整理統計,2022年三季度,十家知名互聯網科技公司研發投入總額為609.2億元,平均研發投入額為60.9億元。

阿里巴巴與騰訊處于遙遙領先的第一陣營,兩家企業單季度研發投入都超過了150億元,單月投入甚至超過部分互聯網企業的季度投入總額。

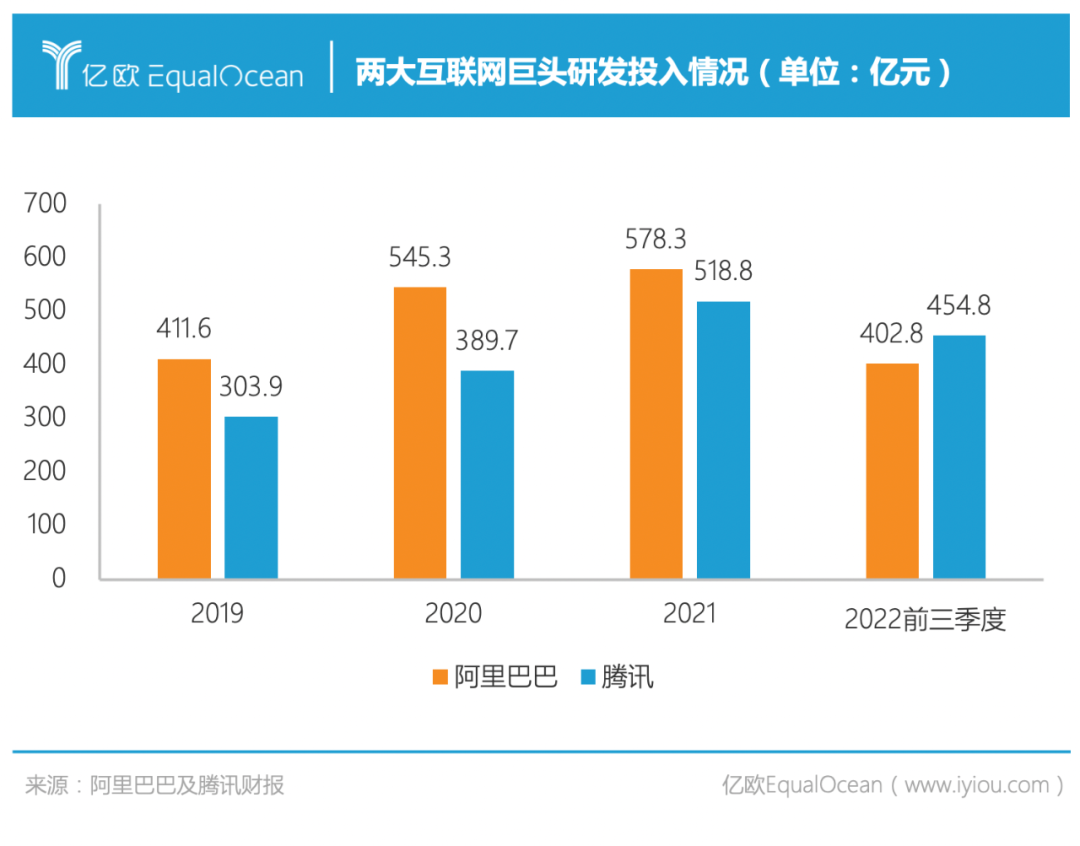

從過往數據來看,阿里巴巴與騰訊始終對科技研發投入毫不吝嗇,盡管今年整體形勢不佳,兩家大廠研發投入金額依舊遠超疫情前的水平。

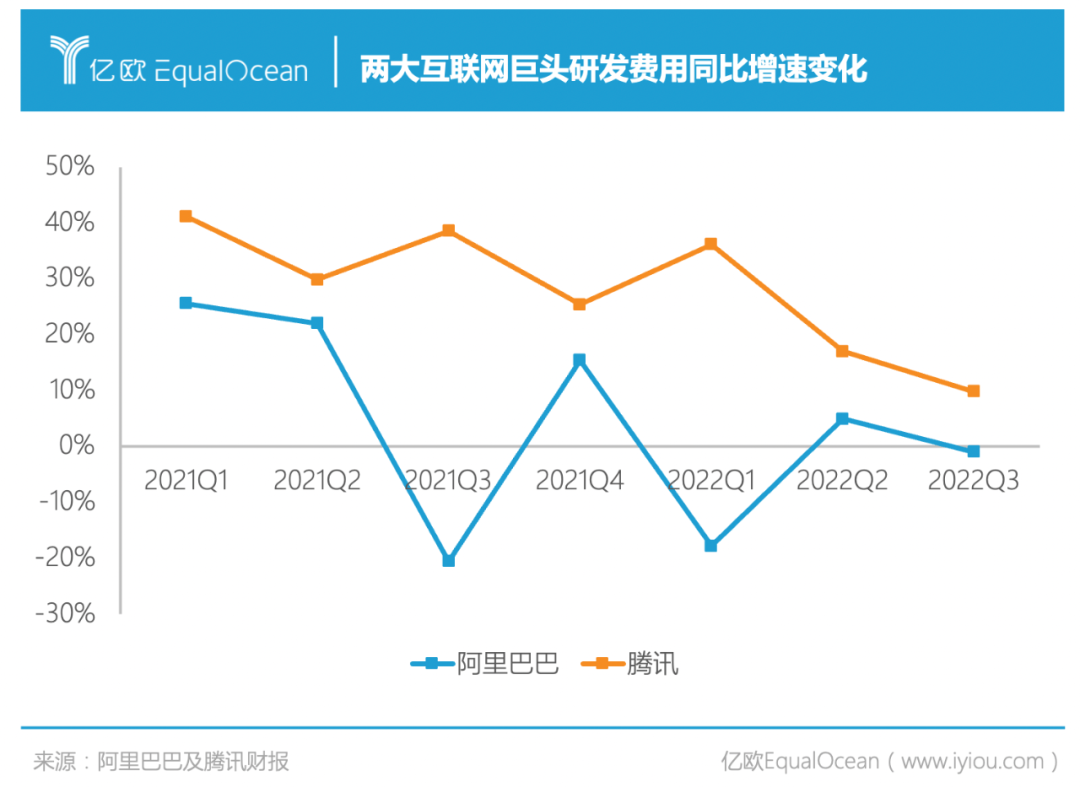

從財報數據來看,騰訊雖然三季度研發費用略低于阿里,但同比增長9.9%,且前三季度總投入金額已比阿里多出50億元,全年費用反超阿里是基本可以肯定的。

此外,財報統計的研發費用大多以研發人員薪酬及股權激勵為主,如果算上自身投資布局等,兩家大廠的科技投入金額只會更高。

今年5月的2022財年四季度業績電話會上,阿里集團首席財務官徐宏披露,阿里巴巴過去一年技術投入超過1200億元,并表示三年來這一數字一直在穩步增長。

有一點耐人尋味的是,騰訊在今年3月公布2021年報時表示,2019-2021年的研發支出已超1200億元。

2019-2021年,阿里巴巴研發費用均高于騰訊,主要在于對云業務的提前布局,騰訊云則從2018年開始發力,加速加大科技投入,逐鹿“云”賽場。

高投入也帶來了高回報,阿里云是國內首個實現盈利的云服務提供商,截至2022年9月30日的季度營收首次突破200億元,經調整EBITA為4.34億元,目前已經連續兩年實現盈利。

騰訊三季度財報重點提到支持全鏈路國產化的騰訊專有云TCE,已是金融行業落地案例最多、規模最大的專有云解決方案,還服務了政務、交通、工業制造、傳媒等行業的上云需求。

不過從整體趨勢上,可以明顯看到,兩家巨頭在研發投入方面愈發謹慎,兩位數增長已是過去式。主要原因可能在于員工相關費用減少。今年前九個月,騰訊共減少5423名員工,阿里巴巴凈減少15413名員工,裁員成為冷冬下的普遍選擇。

對外投資同樣有所縮水,騰訊投資2022年到目前為止有89起投資事件,是2015年以來最少的一年,投資動作與往年相比大幅下降。

與總體趨勢相似,京東將成本控制作為本季度的工作重點,這位“穩健型”選手近兩年季度研發投入基本保持在40億元左右,在營收持續兩位數增長的情況下,研發費用占比始終處于較低水平。

盡管京東方面表示,從2017年提出面向技術轉型以來,截至2022年三季度末,京東體系在基礎科學和技術研發上的累計投入已超過900億元,與老對手阿里相比,只能說是“小巫見大巫”。

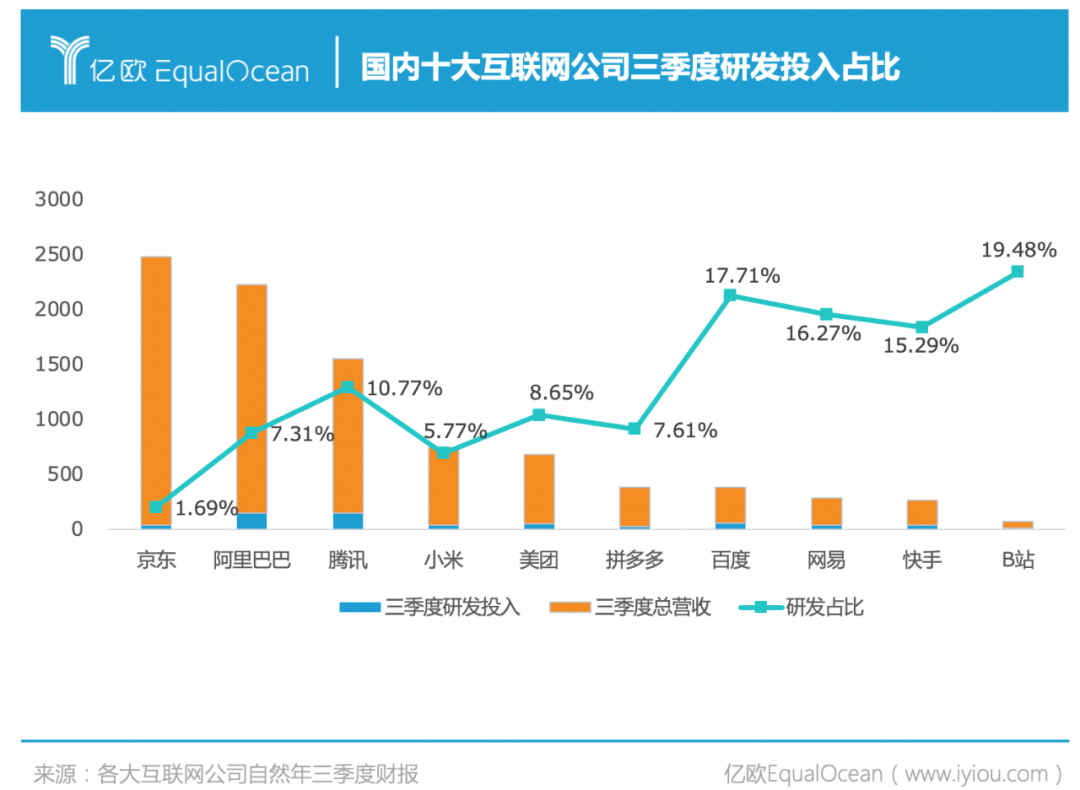

阿里騰訊家大業大,每月豪擲五十億不在話下,京東營收排行第一,研發占比不足2%并非關注重點,那么其他互聯網大廠如何平衡研發與利潤?

細分賽道強中手,專注一畝三分地

在騰訊阿里之外,互聯網細分領域的領先者們,大多選擇在已有“良田”里深入開墾。

本地生活服務平臺美團繼續深耕自動配送領域,為日益增長的騎手配送成本找尋解法,三季度研發支出同比增長14.9%至54.1億元。

截至2022年11月,美團無人機配送已在5個商圈落地,航線覆蓋18個社區和寫字樓,可為近2萬戶居民服務,并且完成面向真實用戶的累計訂單超10萬單。

2021年10月,美團正式提出全新的“零售+科技”戰略,并在隨后半年多時間持續加大關鍵領域科技研發投入。

依靠農產品異軍突起的拼多多,盡管在十家互聯網企業中研發投入排名靠后,三季度研發費用同比增長11.4%至27億元,已創下歷史新高。

接下來的路,拼多多依舊在農田里摸索。去年8月24日,拼多多宣布設立100億元的農業科技專項。拼多多董事長兼首席執行官陳磊表示:“我們在第三季度繼續深化價值創造,將增加研發投入以進一步提高供應鏈效率和農業數字包容性。”

網易三季度研發費用微增2.9%達到39.7億元,研發投入占營收比例擴大至16%,前三季度,網易累計研發投入近110億元。游戲業務營收占比高達77%的網易,技術創新成果也更多用于游戲。

比如,率先應用諸多全球頂尖圖形引擎技術的《永劫無間》成為唯一常居Steam暢銷榜前十的國產游戲;太空題材手游《無盡的拉格朗日》中應用了HDR全局光照、環境反射、高面模型等行業領先技術。

對于美團、拼多多、網易而言,主營業務的盈利能力已得到驗證,對所處細分賽道的技術投入能夠穩固其已有優勢,將標簽貼得更牢固,以求在未來進一步拉開競爭差距。而對于還沒有盈利的互聯網企業來說,想要加大研發,可能就心有余而力不足了。

互聯網中廠,第一任務活下來

持續虧損的互聯網中廠,面對這個寒冬更加難捱。

在這十家互聯網企業中,B站是研發費用增速最高的一家,三季度研發開支為11億元,同比增加43.5%。B站財報解釋,研發增長主要是由于研發人員增加以及服務器及設備折舊開支增加所致。

但是B站明顯沒有進一步加大科研投入的打算,B站董事長兼CEO陳睿在財報電話會上強調,在2024年實現盈虧平衡的目標不會有變化,減虧已經成為公司最重要的工作之一。

財報顯示,B站三季度凈虧損17.2億元,較上年同期收窄36%。

12 月 6 日最新消息,B站已啟動系統性降本增效行動,多項措施預計能夠節省超 20 億元成本,同時內部開啟新一輪裁員,主要涉及直播、漫畫、主站等業務,可見管理層扭虧決心之大。

同賽道的快手則已經在三季度掄起“大刀闊斧”, 研發費用相比去年同期的42億元減少約16.2%至35億元,主要是由于雇員福利開支減少。銷售及營銷開支則削減更多,同比下降17.1%,占總收入的百分比由53.8%銳減至39.5%。

效果也已反映在財報中,快手三季度凈虧損27.1億元,比上年同期收窄61.7%,調整后凈虧損6.719億元,比上年同期收窄85.4%。

在這十家互聯網公司中,快手與B站的營收規模處于倒數,但研發占比排名靠前。兩家公司長期處于虧損狀態,飽受資本市場質疑,急需證明盈利能力,主營業務又并不依賴技術迭代,大力削減研發投入也就并不奇怪了。

快手、B站在網絡視頻領域仍有突破空間,而主賽道已經到頂的大廠們,是如何發揮研發實力的?

主業到頂,去新賽道搏未來

百度、小米選擇的路就是另謀出路,在新技術領域尋找藍海。

“BAT”曾經的帶頭人百度已經布局AI多年,其三季度的研發費用為58億元,同比下降7%,研發占比為17.7%,僅次于B站。

即便三季度研發費用因裁員下降,百度方面稱其科研投入為“壓強式、馬拉松式”,會專注于百度智能云和自動駕駛等技術領域的長線投資。

今年9月,百度智能云還發布了全新戰略“云智一體,深入產業”及“云智一體3.0”架構,工業物聯網平臺開物已與超過22個行業的300多家標桿企業建立合作。

三季度,百度自動駕駛出行服務平臺蘿卜快跑供應的無人駕駛出行服務訂單超過47.4萬單,同比增長311% 及環比增長65%,商業化進程加速。

百度目前押注最多的自動駕駛業務暫時還沒有強勁的互聯網競爭對手,能否在未來替代逐漸式微的搜索業務成為業績引擎猶未可知。

另一個想要通過研發突破原有業務范圍的企業,是小米。

一心想要造車的小米三季度研發開支增長25.7%至40.7億元,增速僅次于B站,且今年8月雷軍曾表示,未來五年小米將累計投入研發費用1000億元。

截至今年9月底,小米員工總人數從二季度的32869人擴招至35314人,環比新增2445人,其中九成是研發人員。

造車,是小米未來的宏偉藍圖,卻也為其帶來沉重的業績壓力。財報數據顯示,三季度小米智能電動汽車等創新業務費用為8.3億元。

前三季度,小米在造車業務上已投入18.6億元。財報電話會上,小米總裁王翔樂觀表示,小米有信心在2024年實現電動車正式量產。

第一家互聯網車企還沒有出現,想要在與傳統車廠和造車新勢力的競爭中取勝,小米的路還有很遠。

即便面臨寒冬,這十家互聯網大廠平均每月研發費用合計超過200億元,一定程度上影響著中國科技公司未來的發展方向。不過,國內研發投入最高的科技公司并不在互聯網企業之中。

互聯網科技公司,to be科技公司

數據顯示,華為2022年前三季度研發費用達1105.81億元,超過阿里巴巴與騰訊前三季度投入金額總和,研發占比超出25%。

而放眼海外,FAAMG五大互聯網科技巨頭中,投入最高的亞馬遜三季度研發和基建費用達194.85億美元,同比增長35.5%,相對投入最少的微軟三季度研發支出為66.28億美元,同比增長18.4%。

盡管統計方式或類目可能有所不同,目前來看國內科技公司的科技投入相較海外領跑者仍有明顯差距。

當下互聯網寒冬之際,阿里騰訊們需要做的,一是節衣縮食,優化成本結構,提高運營效率,二是另辟蹊徑,反壟斷壓力之下找尋新增長點,三是充分擁抱政策,脫虛向實,把目光投向硬科技創新。

等到宏觀經濟趨穩、市場預期好轉,想要贏得更寬廣的市場、更強的競爭力,進一步擴大研發投入仍是大廠的必選項。

發表評論

登錄 | 注冊