張家界大庸古城想撈快錢有錯嗎?

出品/聯商專欄

撰文/聯商高級顧問團成員 王國平

編輯/薇薇

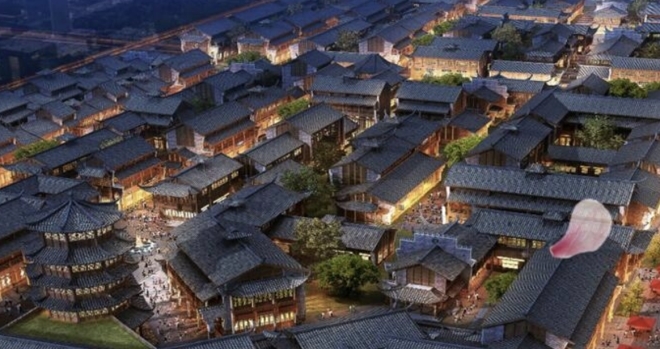

近日,湖南張家界大庸古城被指投資20億日均賣票不足20張,引發(fā)多方關注。

大庸古城肯定不是因為古城同質化“陣亡”的,很明顯,還有很多同質化古城依舊活得不錯。大庸古城這種量級的投資,各種專業(yè)策研分析報告一定一大堆,不會沒有經過專業(yè)的調研分析,而且要什么姿勢,這些策研報告就能寫成什么姿勢,絕對專業(yè)。也不用痛斥大庸古城想賺快錢,誰不想賺快錢?只是有賺到和沒賺到的差別。為什么大庸古城成為“最爛”的那個仔?

與商戶博弈?關心下商戶“關心”的

大庸古城的資金來源融資,其中通過非公開發(fā)行割了一堆“韭菜”。想割“韭菜”,肯定要先“畫餅”,畢竟“韭菜”的文化水平在提高,變得賊精賊精的。不過,再精也精不過“鐮刀”。什么一年進賬4.9億,凈利潤1.8億,十年回本。一看數據,開不開心,驚不驚喜,一年差不多9個點的收益,當然得趕緊入場,比銀行收益高得不是太多。

圍繞著回報預估數據,再把營收、利潤換算到每個商戶身上,要拔的毛就太多了。一年進賬4.9億,意味著整個古城的銷售額得十幾億以上,才能收到那么多的租金+自營收入。把銷售額分解到每個商鋪,這個時候每個商鋪的扣點、租金就定得皆大歡喜。

然而,新場開荒敢開出這么高的價格憑什么?大牌根本不會理你;“老司機”商戶看勝率,你有本事做起來再來談;只剩下一些賭賠率的商戶可能進場。賭賠率的商戶存在高杠桿現象,你運營得好,皆大歡喜;運營不好,本來就是賭徒,也不會讓項目方好過。

高扣點高租金,意味著商品加價率高,加價率高會反向逼走客人。扣點下移,項目方無法向投資人交代,畢竟當初畫的餅是9個點左右的回報率,總不好第一年就不裝了吧。銷售額下降,意味著無法給予高保底,保底租金這條線被擊穿,對于項目方來說等于底褲都可能沒有了,這個思想斗爭會相當激烈。

不管項目與商戶是如何進行扣點、保底、租金博弈的,9個點左右的回報率肯定要被擊穿。放眼中華大地,誰敢說項目首年可以做到9個點的收益。敢說的都是隨便說說,誰知道真有人信呢?

別看這類項目會給招商運營團隊弄了一堆指標,什么品牌度考核、首店考核、租金考核、流量考核一堆指標,看起來好像很專業(yè),其實這些指標定下來后越具體越細化,越招不到商。商戶根本不關心你的考核指標,那是你項目方的事情。商戶關心免租多長時間、什么扶持政策、怎么引流保障項目運營等等。

在計劃經濟思維中,經濟目標、資源分配、生產計劃等都可以被預先設定并經過嚴格規(guī)劃。計劃經濟思維有時候指揮不動市場化商業(yè)。本位主義濃厚,會缺乏市場的自動調節(jié)機制和靈活性。如果要做高收益率,讓商戶心甘情愿交更多租金也不是不行,除非有強大的引流能力,可以讓商戶進行變現,甚至是持續(xù)高價變現。

IP+主力店引流邏輯何以被擊穿?

大庸古城的流量邏輯大概可以確定為:大庸古城IP變現、主力店《遇見大庸》及次主力店飛行影院等引流、活動引流。

大庸古城不是IP,大庸如果是IP,當年大庸市就不會想方設法改名張家界市,大庸是個未經開發(fā)的概念,不具備一次性商業(yè)化能力,也不具備引流能力。它沒辦法讓游客實現主動觸達的意愿,B端客戶不愿意帶團過來,C端客戶不會主動搜索過來。沒有經過養(yǎng)成,想消費“大庸古城”這個概念是不可能的。

像方特搞IP,它先養(yǎng)幾頭熊和一個光頭,沒事放出來給人家看看,實現虛擬變現,疊加實體變現。大庸古城生活場景再現,如果沒什么亮點,人們根本沒興趣。古代一些靠水邊的地方能夠熱鬧,是由于主力引流項目是“青樓”,華燈初上的時候,一些文人雅士就該出來尋歡了,如今這個品類又沒辦法復刻。如果把青樓歌舞業(yè)務剝離出來在樓上展示,這個場景倒也不是不能跑通。

通過大型演藝來吸引游客的邏輯是存在的,宋城演藝或印象系列都跑通過,“遇見大庸”想復刻它們的走勢,理論上也沒問題。核心是在演藝對于劇本、編排、演員表現等要求極高,國內大部分復刻大型演藝路徑的都以失敗為主,都是因為只注重形式,不注重內容。這其中涉及到項目主操盤手一定會跨行,也就是業(yè)余指揮專業(yè)。

如果不是主操盤手非常深入研究,并找到專業(yè)的團隊給予充分的信任和適度拉平與項目需求的適配度,出來的演藝內容很容易都被改成符合某些人或行業(yè)通版的產品,而非市場化作品。有的人會感覺一些所謂的大型演藝連“震撼”都是一樣的套路,很快就不吃這一套了。為什么大型演藝產品很多人不愿意輕易去碰,砸手上概率太高了,影響以后接其他項目。

大型演藝項目不是主力引流邏輯,我之前在分析文和友時,對于文和友的解構套在演藝項目上面依然有效。大型演藝項目是基于流量井噴區(qū)域的截留模型,擊中游客本地場景需求,實現遠程游客落地后的觸點轉化。再整合本地場景、本地餐飲解決游客游擊打卡時,場景、餐飲等過于分散的痛點,讓游客可以花費更少時間、實現更高效及差異化的出片率,快速完成旅游朝圣過程。

大庸古城與張家界流量區(qū)域距離過遠,游客無法實現近距離觸達,決定了大庸古城與張家界流量是割裂的。而大庸古城不是IP,無法吸引游客轉戰(zhàn)到項目,“遇見大庸”無法實現截留轉化,宿命已經確定。這種現象不止在大庸古城沒有跑通,宋城演藝當年也自認為自己的演藝非常厲害,是超大流量模型,最終兵敗,還好及時止損。

作為演藝頭部對于自身模型都存在認識不清的現象,更不用說高仿的大庸古城。至于飛行影院這種產品本身就不是高流量產品,配套做點量,屬于上不上都行,主力演藝項目跑通了,飛行影院也能錦上添花;主力演藝項目爛了,飛行影院沒什么太大價值。大型演藝項目成本很高,單演員工資就是很大一塊,賣不了幾張門票,連工資都發(fā)不起。

IP+主力店引流邏輯都被擊穿后,項目會陷入流量饑渴狀態(tài),高租金邏輯自然無法支撐。當年預設年進賬4.9億,凈利潤1.8億,相當于預留了3.1億營業(yè)、管理、財務等費用。這反應在預設項目運營走勢時,要支撐項目能夠順利運行,成本非常高。一旦某個環(huán)節(jié)達不到,整體可能就被拖垮了。

這種高舉高打的玩法,最好是能一炮打響,一拖,想要二次修復其中一些數據難上加難。而且主操盤人員要能夠說服集團、集團后面的地方體系、資方等等,其中的博弈場面異常激烈,稍有放棄或懈怠,基本成為爛盤子,少有例外。那種壓迫感,很容易讓操盤人技術變形,后面形成遷就。操盤人軟了,所有沙盤推演都廢了。加上資金問題,以前預設的很多事情無法落地,什么活動引流之類的都會被陸續(xù)砍掉,流量進一步受限,無法解碼。

賺快錢沒有錯,錯就錯在沒賺到快錢。當然也不是都沒賺到快錢,一個20幾億的項目總有人賺到快錢,只是這個公司和背后的“韭菜”沒有賺到快錢。大庸古城在設計上存在很多理所當然的邏輯,或者是某方要求的特定邏輯,市場化變現路徑沒有經過合理的推演或被非市場限制,導致出來的產品沒有市場。這種項目也不是沒有價值,如果有錢投入改造,這年頭做文旅項目賺點錢還是可能的。

發(fā)表評論

登錄 | 注冊