經(jīng)營邏輯迥異,大賣場和商超的未來如何分化?

出品/聯(lián)商專欄

撰文/范唯鳴

編輯/薇薇

在上世紀90年代初,在原來百貨的基礎(chǔ)上,出現(xiàn)了商超、大賣場,一直到90年代末的購物中心,商業(yè)的不斷演進奠定了今天模樣的基石。如1991年,聯(lián)華超市開始步入人們的眼簾,1995年家樂福入華,隨后1996年沃爾瑪也到來,大賣場以國人不曾見過的商業(yè)姿態(tài)進入了生活的日常,人們生活的品質(zhì)也應(yīng)其得以重構(gòu)。

不過,回頭望去,大賣場和商超,真的是一樣的商業(yè)定位和運營邏輯嗎?這個基本的認知在從業(yè)者的領(lǐng)域內(nèi)是否扎實?這影響著商業(yè)精細化運營的一個重要分支的質(zhì)量。

1、兩者面積的不同本質(zhì)是運營邏輯的不同

直觀來講,大賣場的體量一般較為龐大,8000到10000平方米是常態(tài),10000平方米以上也很正常。但商超就小很多,4000平方米左右是一個標準的面積。

為何有這種不同,僅僅是因為SKU多少的不同導(dǎo)致的嗎?

運營邏輯不同之一:

大賣場自身的經(jīng)營面積其實并非是全部租用面積,存在相當(dāng)?shù)摹巴庾狻眳^(qū)域,實質(zhì)上外租區(qū)域是大賣場當(dāng)了“二房東”,也就是大賣場從商管公司手中租用了整體面積,而又把其中的一部分租賃出去,這個過程體現(xiàn)在租賃合同的條款中。大賣場之所以把這個租賃權(quán)利要在租賃合同中予以確認是因為需要“貼補”其經(jīng)營的利潤;而商管公司之所以同意是因為一來可以去化較大的租賃面積,二來那時大賣場比較強勢。

由此帶來兩個問題,

第一,外租區(qū)域是租金優(yōu)先,其業(yè)態(tài)與商場經(jīng)營的業(yè)態(tài)是否相“沖”那就不管了;

第二,外租區(qū)域一旦在經(jīng)營上發(fā)生問題,商場的運營部門通常不能直接干預(yù),因為外租區(qū)域租戶與商場之間沒有租賃關(guān)系,需要通過大賣場“轉(zhuǎn)”。

因此,商管公司盡管“不情愿”,也“不得不”這么干。

商超不同,直接的租賃面積就是經(jīng)營面積,全部用于商超自身的業(yè)態(tài)布局并納入管理之中,商管公司一般把不得二次出租作為前置條件寫到租賃合同的條款中。當(dāng)然,也有例外,有些商超還存在外租區(qū)域,我們寧可把這稱之為“遺留”痕跡。

這種面積上的差異,本質(zhì)上是零售業(yè)從工業(yè)文明向數(shù)字文明的躍遷。大賣場的衰落不是物理空間的萎縮,而是以面積為中心的商業(yè)邏輯的坍塌。

大賣場是“擺貨”邏輯,即出售的貨品需要擺上貨架予以陳列,甚至于在通道上也需要擺上花車,插上標簽,寫著“店長推薦”四個大字,因此需要較大的面積;

商超是門票邏輯,你可以在移動端發(fā)現(xiàn)“寶物”和下單,也可以在到店選貨中,用“會籍”和“積分”體現(xiàn)你的“優(yōu)越”,而會籍就是你預(yù)先購買的門票,因而不需要太大的面積。

因此,大賣場曾經(jīng)引以為傲的20臺收銀機收銀線一字擺開,在自助掃碼購面前全部成為冗余成本。

運營邏輯不同之二:

講“效率”還是講逗留

大賣場擺貨邏輯的一大基礎(chǔ)是,顧客在賣場里要有足夠的逗留時間以提高轉(zhuǎn)化率,所謂“一站式”購物,大都是以品類的多樣性來體現(xiàn)的,而經(jīng)營時間的長短也是因為需要適應(yīng)不同年齡的群組而設(shè)定的。因此,大賣場都是較早開門較晚關(guān)門(與商場開閉店時間不同步),需要設(shè)置獨立通道。

商超通常冠以“生鮮”二字,講究品質(zhì)的優(yōu)良,冷鏈的完備。而手機等移動端選貨和購物包括支付,成為其標配,講究的是效率。

因而,同處于電商沖擊的時代,哪個受影響更大,不言自明。

2、兩者經(jīng)營內(nèi)容的不同本質(zhì)也是經(jīng)營邏輯的不同。

先講一個案例。

筆者最近因一個內(nèi)訓(xùn)而去了青海省的西寧市,這是個以出產(chǎn)高品質(zhì)牛羊肉為特色的城市。

在酒店用早餐時,發(fā)現(xiàn)沒有鮮牛奶,而后與當(dāng)?shù)貫槠涫谡n的商業(yè)企業(yè)交流時提出了這一問題,這里難道不飼養(yǎng)奶牛嗎?

實際的狀況有二,

第一,是還沒有這個喝鮮牛奶的生活習(xí)慣;

第二,是沒有冷鏈保障。

這兩個在高等級城市中非但不是問題,而且成為標準。

從中看出,商超的發(fā)展前景,僅僅是“生鮮”二字,還有多少文章可做,生鮮超市是大有前景的。同時,商超的生鮮兩字代表著生活品質(zhì),與這個時代的進步同拍。筆者一再宣揚,所謂生活的品質(zhì),在吃這點上,是以生鮮品的占比來標志的。

這個案例凸顯了大賣場和商超的經(jīng)營內(nèi)容,隨市場定位而改變,更隨時代發(fā)展而呈現(xiàn)分化,導(dǎo)致趨勢的分叉。

首先,何謂大賣場?在英語中是以mart來表達的,如沃爾瑪,就是Walmart;

商超呢?Supermarket

這個不同不僅是翻譯上的差異,其實是經(jīng)營本質(zhì)的不同。從定位、SKU數(shù)量,到經(jīng)營導(dǎo)向,完全是各取所需。

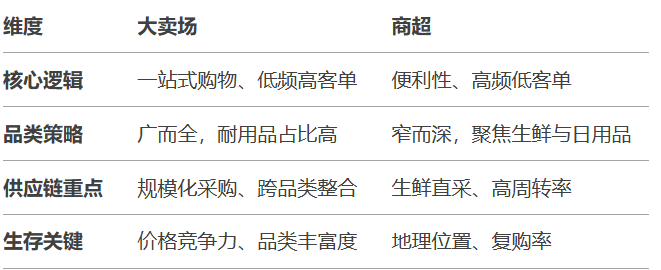

筆者把兩者的經(jīng)營邏輯歸納如下:

在國內(nèi)電商日益強大,滲透率日漸奇高,支付手段日漸豐富的年代,大賣場的格局受到了極大的沖擊,這在某種程度上解釋了如家樂福,以及曾經(jīng)顯赫一時的樂購(Tesco)等,為何敗下陣來的根本原因。

其次,商超的發(fā)展方向也在其中被點明了。

一是生鮮品的占有比例:

通常在商超中,不是以“大而全(高SKU數(shù))”為特征的,而是以生鮮品的占比為優(yōu)勢的,可以達到70-80%,每日必須(新鮮)和即時性是吸引消費者的兩個主要點,這是生活品質(zhì)。

二是高的復(fù)購率:

生鮮品的購買是高頻的,這個動機導(dǎo)致了必然的復(fù)購率的高企,有了目的性消費,隨機消費的機會也就孕育產(chǎn)生了。

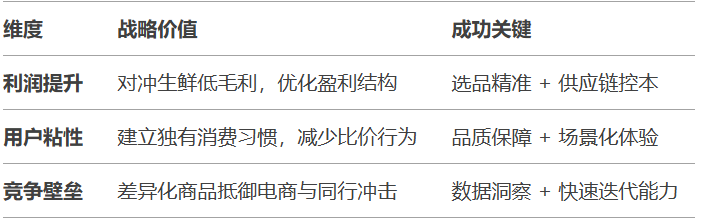

三是自有品牌的發(fā)展:

第一,商超生鮮占比高(70-80%),但生鮮毛利率僅10-20%,需通過高毛利品類補充利潤。自有品牌通常比同類品牌商品毛利率高10-15%(例如盒馬自有品牌毛利率約35%)。

第二,建立起強的供應(yīng)鏈,與其他商超形成區(qū)隔。

自有品牌是商超的“第二增長曲線”

四是形成消費者粘性:

從“交易關(guān)系”到“信任綁定”。因商超品牌而形成購買習(xí)慣,因信任其銷售品牌而綁定購買行為。這在胖東來的超市和其銷售的品牌形成了“代購”的奇觀中,體現(xiàn)得淋漓盡致。

這么說來,大賣場就沒有出路了嗎?

沃爾瑪?shù)摹吧侥窌䥺T店”和Costco給了答案。

這兩個品牌有幾個顯著特征,

第一,收會員費。會員費不僅僅是售前收入,按Costco和山姆會員店數(shù)據(jù),分別達到了利潤的85%以上和10億數(shù)量級;而且從消費心理來說,是強勾連,因為消費者在支付了會員費后,總有要把這筆錢“掙回來”的驅(qū)動。所以,這是體現(xiàn)商業(yè)不是便宜,而是讓消費者覺得賺了便宜的高營銷策略的真諦。

第二,商品質(zhì)量。任何消費是以高的、穩(wěn)定的商品質(zhì)量為前提的,這具有一票否決的效應(yīng)。山姆會員店穩(wěn)定的商品(特別是食品)質(zhì)量,是具有好口碑的。

第三,售后保障。任何一個企業(yè),特別是大賣場和商超,銷售的是高頻度購買的商品,一旦服務(wù)質(zhì)量出了問題,迅速、合理,有規(guī)矩、有人情的處理,是維持其品牌的不二選擇。胖東來最近的商品褪色問題的處理,以及之前所有的有關(guān)商品質(zhì)量問題的投訴處理,堪稱教科書般的經(jīng)典,這與某些大的電商平臺往往是推卸責(zé)任、沒有標準和常識的處理,形成了天壤之別。

所以,大賣場的出路是,以線下體驗建立信任,以即時服務(wù)對抗電商的時效,以社區(qū)粘性抵御流量成本的上升為出發(fā)點和歸宿點的。

3、便利店是商超經(jīng)營邏輯在即時消費領(lǐng)域的延伸。

便利店的出現(xiàn)很早,自1992年,日本7-Eleven便利店以特許經(jīng)營的方式進入中國市場,首先在深圳開設(shè)了第一家門店以來,如今各種品牌的便利店總數(shù)已經(jīng)超過了10萬家,今年市場規(guī)模預(yù)計將達到1.2萬億元人民幣,年復(fù)合增長率保持在12%以上。

便利店出生以來就是以獨立的商業(yè)業(yè)態(tài)呈現(xiàn)在市場上的,不過在即時消費流行的當(dāng)下,便利店有趨向商超的樣子了,也開始售賣蔬菜、生鮮品了,只是規(guī)模上與商超相比差一個等級。因此可以看出,便利店有成為小號的商超,商超成為一個大號的便利店的趨勢,因而其經(jīng)營邏輯與商超日漸趨同。所以,在研究大賣場、商超經(jīng)營邏輯時,需要對于便利店加以關(guān)注。

首先是便利店的經(jīng)營定位。

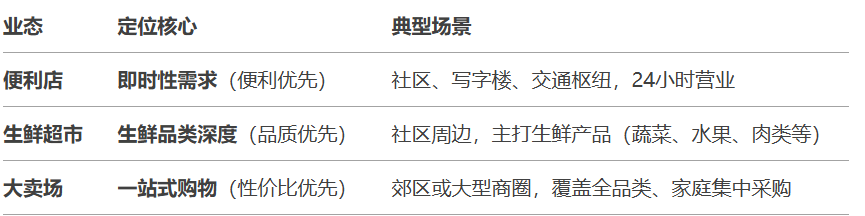

若把大賣場、商超、便利店放在一起,可以看出在起初定位時是有明顯差異的:

不過,在三個經(jīng)營形態(tài)中,對便利店的重視程度一直弱于大賣場和商超,無論是銷售額和體量,總是一種可有可無若即若離的感覺。當(dāng)把商業(yè)所有的形態(tài)歸在一起時,便利店的地位更是排在了末尾。

有一家在國內(nèi)很有名的企業(yè),在商業(yè)領(lǐng)域內(nèi)獨占鰲頭,商業(yè)的三種經(jīng)營形態(tài)(城市中心型、區(qū)域中心型、社區(qū)型)都有相當(dāng)知名的品牌,甚至于這三種形態(tài)的定義都是來自于這家企業(yè),其他企業(yè)也是步其后塵。

這家企業(yè)也有商超和便利店,而且商超品牌也是高檔生鮮超市的代表,不過其便利店的品牌影響力就遠不如7-Eleven和全家了。

當(dāng)然,就這家企業(yè)而言,便利店只是其商業(yè)版圖中很小的一塊,是否真的排在末尾需要與他們確認,不過,就其經(jīng)營能力、資源豐富程度,若想在便利店領(lǐng)域占有龍頭地位,相信是稍微發(fā)力就可以做到的。

需要看到,商業(yè)在當(dāng)下的情勢中,有兩個發(fā)展的趨勢:

第一,社區(qū)商業(yè)的蓬勃發(fā)展;

第二,即時消費的強大魔力。

而滿足以上的商業(yè)需求,本質(zhì)上,商超供應(yīng)鏈的強大和便利店高周轉(zhuǎn)的經(jīng)營邏輯,是商業(yè)哪怕在驚濤駭浪中也能存活且存活地很好的依據(jù)。某種程度上說,需要與商超一樣來看待便利店的經(jīng)營邏輯。

其次是即時消費的發(fā)展趨勢。

根據(jù)麥肯錫數(shù)據(jù),全球即時零售市場規(guī)模已突破5000億美元,年增速超20%,其中中國、東南亞等新興市場增速領(lǐng)先(中國即時零售2023年規(guī)模達1.2萬億元,占社零總額約3%)。

作為即時消費重要的一環(huán),便利店今后只會朝著數(shù)量和質(zhì)量齊齊增長的方向發(fā)展。

從數(shù)據(jù)上看,就市場飽和度而言,日本每2240人擁有一家便利店,中國一線城市(如上海)達到3000人/店,三四線城市仍存在2-3倍發(fā)展空間(中國連鎖經(jīng)營協(xié)會數(shù)據(jù))。

隨著社區(qū)商業(yè)的更臻完善,更具“煙火氣”,在這個家門口的商業(yè)中,便利店是占據(jù)相當(dāng)位置的。因而,如果再把便利店放在一個無足輕重的位置,那將喪失商業(yè)的一塊重要領(lǐng)地。

前面所說的那家企業(yè)的例子,體現(xiàn)出來的落差本質(zhì)上是系統(tǒng)性能力的差距。

當(dāng)7-Eleven和全家將便利店視為一門需要精細化運營的獨立生意時,若仍將其僅作為零售業(yè)務(wù)的補充角色,則局面依舊,且在商業(yè)思維上不具有前瞻的能力。

不過我們欣喜地看到,前面所述的這家便利店品牌在2024年底啟動了50家門店的全面升級,涉及生鮮經(jīng)營、商品結(jié)構(gòu)、賣場環(huán)境、服務(wù)優(yōu)化等多個方面,且統(tǒng)一了全國原料供應(yīng)和食譜標準,優(yōu)化了供應(yīng)鏈管理,確保了商品品質(zhì)的一致性。

把握住了趨勢,就是把握住了未來。

寫在最后

在中國國內(nèi)的消費市場,今后純大賣場會日漸式微,倉儲式賣場隨中產(chǎn)起舞,生鮮超市會大行其道,而便利店也會日漸成熟。在經(jīng)營邏輯上,要向先進的生鮮超市看齊。

注:本文是作者“精細化運營”系列第二篇

相關(guān)閱讀

發(fā)表評論

登錄 | 注冊