遇見小面的“苦生意”:年入11億,每單賺1塊4

出品/定焦One

作者/金玙璠

港股IPO熱潮來了,曾被資本冷落的中式面館也“支棱”起來了。

4月15日,連鎖面館品牌遇見小面帶著“380家門店、11.5億年營收”的招股書,叩響了港交所的大門。

沉寂兩年的中式面館賽道因此重回聚光燈下。2021年,六大面館新貴(和府撈面、五爺拌面、陳香貴、遇見小面、馬記永、張拉拉)一年融資超40億,單店估值以千萬計。

但泡沫在2022年后逐漸破裂——頭部玩家或收縮戰線(2023年據媒體報道,五爺拌面曾關店600家),或折戟上市(和府撈面兩次港股闖關失敗)。

遇見小面選擇了一條中間道路:既不像和府撈面般高舉高打,也不似五爺拌面瘋狂下沉,而是用一線城市直營店穩住品牌溢價,借二三線城市加盟商擴大規模,講起了“賣面賺流水,加盟賺利潤”的故事:直營業務是基本盤:直營VS加盟收入占比是8.7:1.3,直營是重資產模式,加盟利潤率更高。

但對于這樣一門“高流水低利潤”的生意來說,這種打法讓單店收入更加縮水:公司2023年、2024年雖連續盈利,但平均單店凈利潤從18.2萬降到16.9萬;2024年凈利潤6070萬元,訂單總數4209萬,相當于一單賺1.4元。

這引發一個思考:資本當年瘋狂投資,押注的是“中國版麥當勞”的標準化故事,遇見小面要靠一頓面32元的均價殺進二三線城市,賺加盟商的錢,這條路能跑通嗎?到底是開店賣面更長久,還是賣食材給加盟商更香?

01

32元的小面:

門店多了,單店流水少了

開了十年的連鎖面館品牌遇見小面,在招股書中講了一個“從一線到‘下沉’,從直營到加盟”的高增長故事:

2022年-2024年拓店超200家,營收從4.2億元增加到11.5億元,三年翻了近三倍。

不過,拆解核心數據發現,高增長的數據背后隱藏著兩個難題。

其一,遇見小面收入增長的邏輯可能是“以價換量”,用開店速度對沖單店收益放緩。

遇見小面從廣州天河區核心地段起步,主要賣重慶小面、豌雜面、酸辣粉等麻辣口味的面條,主攻一線(北京、上海、廣州、深圳)和新一線城市(成都、重慶、杭州等)的購物中心、寫字樓區、地鐵站附近,此前客單價(訂單平均消費額)36元,比蘭州拉面貴一些,比商場里的網紅餐廳便宜,有點像“川味版的味千拉面”。

為了吸引客流,2022年-2024年,遇見小面的客單價降到32元,不過,同店(營業至少300天的餐廳)翻座率微增0.2次(從3.9升到4.1),單店收益縮水:

日均銷售額從2023年的1.39萬元降至2024年的1.24萬元,相當于每單讓利4元,單店日收入縮水1500元;

2024年同店銷售額同比下滑4.2%,說明145家老店,平均一家店2024年比2023年少收入21萬。

更值得關注的是,遇見小面不但在二三線城市賣得不太好(同店銷售額同比下滑0.4%),占GMV(總商品交易額)大盤81%的一線及新一線城市門店,同店銷售額下滑更明顯(同比下滑5.1%)。

這意味著,遇見小面過去三年營收平均一年增長六成以上,多是加速開新店帶來的。曾經關注該賽道的投資人李牧表示,相比追求開店速度,品牌更需要關注單店模型健康度。

其二,遇見小面正在靠特許經營模式和二三線市場擴張,但“下沉+加盟”是把“雙刃劍”。

它的高速擴張期在2021年兩輪大額融資之后:2022-2024年,門店數從133家增加至360家;其中,2023年凈增82家店,相當于每4.5天開一家新店,2024年凈增108家店,提速到3天開一家店。

新店仍然以一線及新一線城市的直營店為主,但二三線城市加盟店的占比越來越高。截至2024年底,遇見小面二線及以下城市門店的占比提高到兩成,另外八成在一線和新一線城市;1/4左右是加盟店,3/4是直營店。

但加盟店數量(81家)占比22.5%,收入貢獻率只有13.2%;單店年收入(154.9萬)不到直營店(358.8萬)的一半(43%)。

餐飲從業者侯睿表示,同樣發力加盟的鄉村基,加盟店單店營收可以達到直營店的60%-70%,這一定程度上說明遇見小面的加盟店產出效率不高,暴露出品牌勢能或管控能力的短板。

另一組數據也值得關注,遇見小面二三線門店的翻座率(3.2次/天),低于一線及新一線門店(3.8次/天),說明二三線市場消費者的接受度有限。

在李牧看來,遇見小面需要回答的是,當資本催化的拓店紅利消退后,客單價32元的小面,能否在一線城市以外的區域跑通盈利模型?二線以下市場能否承接更大規模的加盟擴張?

02

商業模式:

賣面更賺錢還是加盟更賺錢?

在餐飲行業,直營與加盟的路線之爭從未停歇,中式面館玩家中走兩種路線的都有。

主要走直營模式的和府撈面(2024年開放聯營模式)曾在二次向港交所遞表時披露2022年業績:營收18.6億元,凈虧損2.3億元,后續在2023年內部信中透露“2023年公司實現扭虧為盈”。

而以直營為主、加盟為輔的遇見小面,在2022年至2024年收入增長的同時,盈利情況也逆轉了:2022年虧損3597萬,2023年、2024年分別盈利4591萬元、6070萬元,這三年間,凈利潤率從-8.6%轉正到5.2%。

遇見小面是怎么扭虧的,是靠賣面還是開加盟?

從收入結構來看,直營店是基本盤,2023年、2024年的收入占比都超過80%。以2024年為例,直營收入10億元,其中堂食8.2億、外賣1.8億。

但看成本結構,食材(原材料及耗材)、人工(員工)、房租(使用權資產折舊)三項加起來幾乎“吃掉”了近九成的收入。其中,食材占四成,人工占1/4,房租占兩成。

在侯睿看來,直營雖然扛大旗,但屬于重資產模式,依賴這種重資產的單店模型是它此前虧損的原因之一。

由于食材成本用于直營和加盟兩種模式,我們把這一項拋開,只看人工和房租兩項。遇見小面之所以在2023年、2024年盈利,一部分原因在于,把人工+房租兩項的收入占比控制到了40%以內。

侯睿提到,餐飲業普遍通過雇傭外包員工降低人力成本。根據招股書,截至2024年底,遇見小面有1443名員工,其中八成也即1138名為餐廳員工。也就是說,平均一家直營店對應4名正式員工。

遇見小面還會雇傭外包員工,招股書顯示,2023年、2024年一共雇傭過3678名外包員工。

相比于直營模式的“負重前行”,加盟模式的優勢是,收入(即特許經營收入)增速快、成本低。

特許經營收入主要由兩部分構成,總部向加盟店供應核心食材的費用,以及加盟商支付的加盟費(特許權使用費)。2022-2024年,遇見小面的加盟收入復合增長率66.2%,收入占比13%左右;2024年漲到1.5億元,由1.25億元食材設備和0.27億元特許權費構成。

相比于直營模式的三座大山,加盟模式無需承擔租金,直接的人力成本較低(主要是督導團隊),主要成本是貨品及銷售的成本,以及較低的特許使用費成本。

據連鎖餐飲品牌負責人林超分析,按照行業平均水平,直營餐廳的綜合毛利率在30%-40%區間,而加盟餐廳的毛利率可以達到50%-70%。

遇見小面在招股書中展示的是“兩條腿走路”——“賣面賺流水,加盟賺利潤”:直營店通過規模化銷售面條,獲取流水,但受制于高成本,利潤率低,主要承擔品牌占位市場的角色;加盟模式以輕資產模式賺取特許費與食材差價,成本可控,利潤率更高,是利潤增長的核心。

03

面館江湖:

集體轉向加盟,五年內行業可能整合

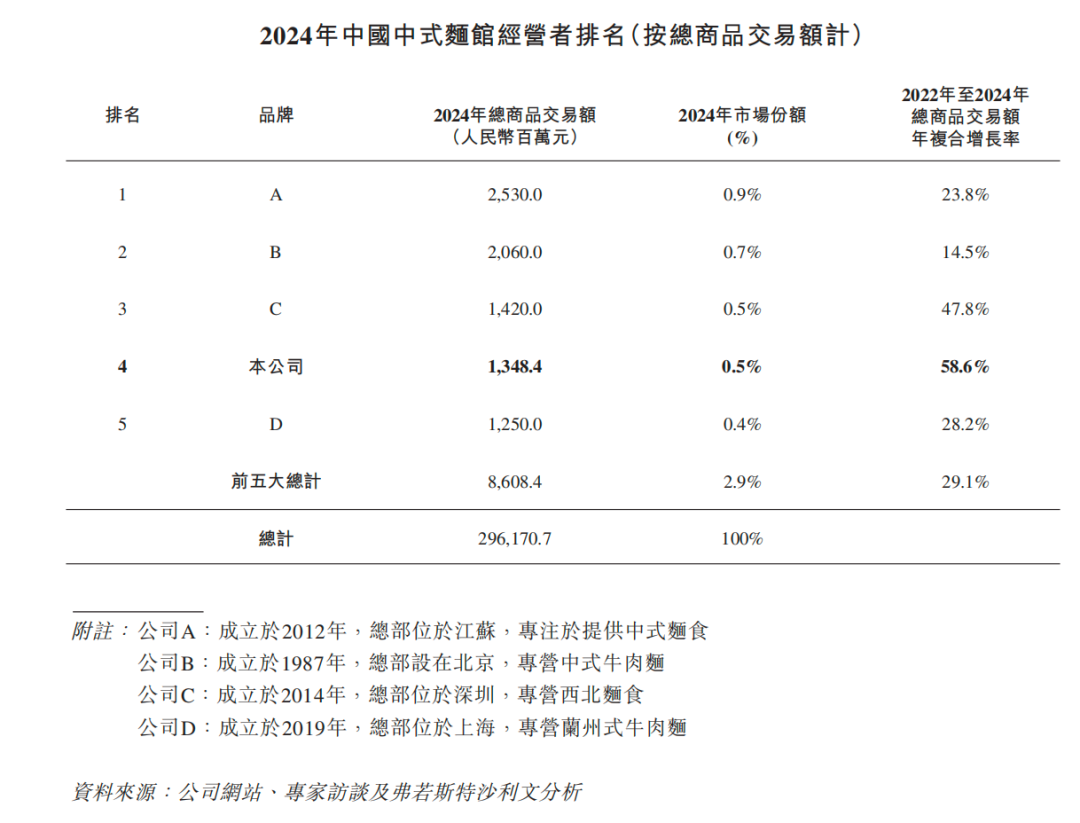

當遇見小面在招股書里多次強調“川渝風味面館第一、中式面館第四”時,中式面館江湖暗戰的場面終于又回來了。

圖源:遇見小面招股書

李牧分析,招股書中的第一是和府撈面、第二是李先生加州牛肉面、第三是老碗會(主打陜西手工面),不過,行業里一般是把遇見小面放到新中式面館里,與和府撈面、五爺拌面對比。

和府撈面、五爺拌面這兩大對手恰好代表了中式面館的兩種生存法則:加盟派五爺拌面用20元左右的客單價在北方二三線城市跑馬圈地,巔峰期門店數達到千店以上;直營派和府撈面靠“高端路線”在一線城市商圈扎根,雖然客單價從50元下調至30-40元,但擴張的基礎仍然是拉高復購率,打磨單店模型。

遇見小面走的是“中間路線”:一線城市用直營店維持品牌調性,二三線城市通過加盟攻城略地。

林超稱,“直營保質量、加盟沖規模”,是餐飲資本化的主要路徑。

一方面,餐飲連鎖化率壓力下,頭部品牌必須通過快速規模化搶占市場,但直營模式又受制于資金和人力瓶頸,因此更適合落在高線城市維持品牌溢價;

另一方面,一二線城市餐飲市場已趨飽和,三線及以下城市成為新戰場,更適合借加盟跑馬圈地,可以把一部分成本和風險轉移出去,相當于犧牲利潤換規模。

更主要的原因在于,近幾年,餐飲企業更傾向于從原來的“重資產”模式,向“輕資產”轉變,“從一些餐飲品牌來看,加盟商不僅分擔開店成本,還能通過預付貨款、設備采購等方式提供現金流”,侯睿補充道。

“兩條腿走路”的策略看似討巧,難點在于平衡術——過度開放加盟可能砸招牌,死守直營又難敵擴張壓力。

遇見小面在招股書中規劃了三個方向:出海、下沉以及“加大特許經營模式開店”,目標在2025-2027年每年新開120-200家門店,加盟店的比例會進一步提升。去年,它開始試水香港市場,目前開了6家店,主要在銅鑼灣等商圈,定價比內地貴一些(人均60元)。

這場戰事也在倒逼行業進化。數據顯示,中式面館市場高度分散,TOP5品牌市場份額不足3%,整合空間大。李牧預測,行業五年內可能出現整合,他看好既能借加盟快速圈地、又能用供應鏈守住利潤、且資金儲備充足的玩家。

盡管遇見小面賬面躺著4219萬元現金(截至2024年末),但絕對值偏低,再加上-2.42億元的流動負債凈額,流動比率僅0.5,意味著短期償債壓力較大。如果能成功上市,資金壓力將大幅緩解,支撐擴張。

而它能否登陸港股以及IPO后的表現,也會影響行業走向。當資本不再盲目追捧“萬店規模”,品牌比拼的不再只是開店速度,而是誰能更快建成跨區域供應鏈網絡,以及在規模與品質間的平衡智慧。

在林超看來,遇見小面面臨的兩大考驗是,能否將華南成熟的“工廠+配送中心+門店”的模式復制到中西部,打一場全國戰役;守住北上廣每單30元以上面價的同時,還要在二三線和15元檔的街邊店搶生意。

應受訪者要求,文中李牧、林超、侯睿為化名。

發表評論

登錄 | 注冊