京東集團(tuán)副總裁趙英明:2017,我的零售觀察

聯(lián)商網(wǎng)消息:近日,京東集團(tuán)副總裁趙英明在談及他對(duì)2017年零售觀察時(shí)表示,2017年實(shí)體零售回暖態(tài)勢(shì)基本形成,實(shí)體零售業(yè)回暖是實(shí)體零售業(yè)很多銜接自己的電商。

而線上企業(yè)通過并購入股等形式快速進(jìn)入線下,2017年騰訊入股永輝,京東是永輝第三大股東,騰訊是第四大股東,京東和騰訊已經(jīng)擁有了永輝15%的股份。線上流量紅利的第一個(gè)階段爭(zhēng)奪已經(jīng)結(jié)束,開始在做流量變現(xiàn)的事。中國(guó)網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)的增長(zhǎng)率已經(jīng)在下降,中國(guó)網(wǎng)絡(luò)用戶規(guī)模的增長(zhǎng)數(shù)字已經(jīng)大幅下降,到了2021年甚至不到3%,線上流量紅利時(shí)代已經(jīng)完全過去。新的流量爭(zhēng)奪由單純的需求滿足轉(zhuǎn)為互動(dòng),也由一二三線城市向四五六線城市轉(zhuǎn)移。

此外,他還比奧斯,今天所有的企業(yè)都在面臨一個(gè)變化,被管理者主體在發(fā)生變化,60后、70后對(duì)工作理解需求與80后、90后、2K后完全不一樣,他們更會(huì)為興趣而戰(zhàn),為了實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值而戰(zhàn)。

以下為具體內(nèi)容:

渠道端

實(shí)體零售回暖

2017年,首先我們看到實(shí)體零售回暖態(tài)勢(shì)基本形成。整個(gè)實(shí)體零售行業(yè)同比增長(zhǎng)是4.6%,這個(gè)數(shù)字2016年只有1.6%。電子商務(wù)反而實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)已經(jīng)從原來實(shí)體零售里的23.6%的占比提高到26.8%的占比,實(shí)體零售業(yè)回暖是實(shí)體零售業(yè)很多銜接自己的電商。

2017年實(shí)體零售業(yè)的利潤(rùn)和利潤(rùn)總額增長(zhǎng)8%、7.1%,專賣店專業(yè)店超市百貨店銷售增長(zhǎng)8.3%、6.2%、3.8%、2.4%。2016年已經(jīng)出現(xiàn)下滑的百貨業(yè)態(tài),2017年獲得2.4%的增長(zhǎng)。

線下實(shí)體項(xiàng)目開業(yè)達(dá)歷史新高

2017年線下實(shí)體項(xiàng)目開業(yè)數(shù)達(dá)到歷史新高。2017年之前預(yù)測(cè)有970個(gè)購物中心開業(yè),但是整個(gè)2017年下來,一共開了504個(gè),即便這樣已經(jīng)是中國(guó)有史以來最高的數(shù)字。開業(yè)體量達(dá)到4600多萬平方米,相對(duì)于2016年開業(yè)數(shù)據(jù)來講,實(shí)際開業(yè)數(shù)略有增長(zhǎng),體量也有增長(zhǎng),但是增幅大幅度下滑了。

970個(gè)預(yù)計(jì)開業(yè)到504個(gè)開業(yè),開業(yè)率只有52%左右,某種角度上講在未來的零售市場(chǎng)我們?cè)偃ビ赂议_業(yè)真的是很大的壓力。

我們還觀察到整個(gè)2017年開業(yè)項(xiàng)目里絕大多數(shù)是在新一線城市里,新一線城市里占了154個(gè),總體量占了1464萬平方米,同比2016年增長(zhǎng)35%和49%,新一線城市成為新零售行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)非常焦灼的地帶,增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)高過全國(guó)平均水平。

2017年一共有25個(gè)奧特萊斯開業(yè),奧萊可以承受多少項(xiàng)目,一般來說品牌商8個(gè)正價(jià)柜臺(tái)配1個(gè)奧萊柜臺(tái)。奧萊商業(yè)在2017年也進(jìn)入一片紅海。

值得一提的是,在整個(gè)開業(yè)項(xiàng)目中出現(xiàn)兩極分化現(xiàn)象,就是說3-5萬㎡的區(qū)域或社區(qū)的項(xiàng)目越開越多,占比略高;20萬㎡以上的項(xiàng)目占比高,反而10-5萬㎡之間的相比占比下降了。某種角度上講,可以說明我們的商業(yè)地產(chǎn)公司越來越開始根據(jù)自己的項(xiàng)目來開發(fā)出一些非常具有自己特色的產(chǎn)品。

新型線下實(shí)體零售業(yè)態(tài)層出不窮

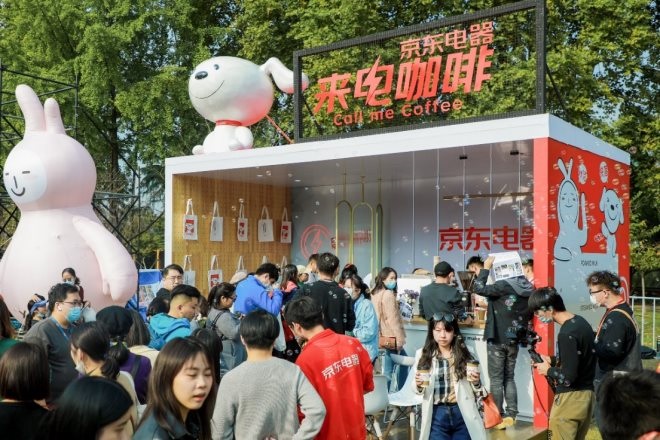

新型線下實(shí)體零售行業(yè)層出不窮,無人貨架、無人便利店這種聲音到處都是,包括京東在12月29日剛剛開業(yè)的,生鮮加強(qiáng)版超市。

新型線下實(shí)體零售業(yè)態(tài)有這樣幾個(gè)特點(diǎn):一是說他們開始搶占零售新場(chǎng)景了。二是店倉開始合一了,盒馬包括永輝都做到店倉合一。三是為了吸引人氣,餐飲和零售合在一塊兒了,實(shí)際上在盒馬鮮生的項(xiàng)目里銷售額20-30%來自于餐飲,開業(yè)時(shí)2000平方米的超市開業(yè)日均銷售額150-200萬之間,其中40%是餐飲貢獻(xiàn)的。四是數(shù)據(jù)化改造,整個(gè)數(shù)據(jù)接口非常強(qiáng)大。

線上企業(yè)通過并購入股等形式快速進(jìn)入線下

2017年我們看到了騰訊也進(jìn)入了永輝,京東是永輝第三大股東,騰訊是第四大,京東加騰訊已經(jīng)擁有了永輝15%的股份。去年的一個(gè)非常大的動(dòng)作,就是阿里全資首購了大潤(rùn)發(fā),而且用非常快的速度對(duì)大潤(rùn)發(fā)進(jìn)行復(fù)能,超過產(chǎn)品提供、流量提供,整體數(shù)據(jù)化改造。

新零售老套路

線上也開始二選一了,二選一打的蠻熱鬧的,似乎和線下實(shí)體零售行業(yè)在十幾二十年前做的事沒什么區(qū)別,新零售老套路。

線上企業(yè)第一輪流量紅利的爭(zhēng)奪結(jié)束,轉(zhuǎn)為流量變現(xiàn)

2017年11月份時(shí)由于工作原因拜訪了網(wǎng)易,京東物流和網(wǎng)易嚴(yán)選有一些合作了。我了解到了網(wǎng)易嚴(yán)選的部分真的是以一個(gè)非常恐怖的發(fā)展速度。

2016年4月份上線,全年下來做8個(gè)億的GMV,2017年就有80個(gè)億的GMV,11月份我代表京東集團(tuán)談戰(zhàn)略合作時(shí),2018年目標(biāo)要求是200億,三年時(shí)間8億、80億到200億,高速增長(zhǎng)。

實(shí)際上同樣的一個(gè)業(yè)態(tài)在線上的話,我更親睞的是“必要”,我相信很多人熟知必要。必要的APP實(shí)際是2013年由百盛高級(jí)總監(jiān)畢勝做的。

2016年時(shí)網(wǎng)易嚴(yán)選剛剛出現(xiàn)就是8個(gè)億,那時(shí)候必要4個(gè)多億。2017年網(wǎng)易嚴(yán)選80億,必要拼命趕不到10個(gè)億。2018年預(yù)計(jì)必要15個(gè)億,網(wǎng)易嚴(yán)選做200億,差距不是在縮小,而是越來越大。

這樣的觀察我突然領(lǐng)悟到一件事,核心不同只有一件事,就是流量。網(wǎng)易是互聯(lián)網(wǎng)紅利時(shí)代流量的即得利益者。我們今天看到在互聯(lián)網(wǎng)所有頂部的企業(yè),他們各自優(yōu)秀,我們要講騰訊的生態(tài),要講阿里的大戰(zhàn)略,要講京東的專注,但是無論怎么樣講,核心只講一個(gè)共性問題就是流量和紅利。

線上企業(yè)從關(guān)注流量到關(guān)注超級(jí)用戶

我們看到線上流量紅利的第一個(gè)階段爭(zhēng)奪結(jié)束了,他們開始做流量變現(xiàn)的事。中國(guó)網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)的增長(zhǎng)率已經(jīng)在下降,中國(guó)網(wǎng)絡(luò)用戶規(guī)模的增長(zhǎng)數(shù)字已經(jīng)大幅下降,到了2021年甚至不到3%,線上流量紅利時(shí)代已經(jīng)完全過去了。

我們發(fā)現(xiàn)又有一句話,這是不久前羅胖在時(shí)間的朋友演講中用的,沒有什么競(jìng)爭(zhēng),只有追趕用戶,我們看見線上的企業(yè)開始做什么呢?開始維護(hù)超級(jí)用戶了。

新的流量爭(zhēng)奪由單純的需求滿足轉(zhuǎn)為互動(dòng)

這是一個(gè)最新的東西,是一款手游類的app,京東做的百萬贏家是和花椒做的,這個(gè)東西很簡(jiǎn)單,就是提12個(gè)問題,然后誰最終答對(duì)了誰就可以分錢,這是最早百萬英雄的模式,百萬贏家京東把這個(gè)模式激化,會(huì)無窮無盡的出題,一次提一個(gè)獎(jiǎng)金,最后一直答對(duì)的人獲取獎(jiǎng)金。

這個(gè)游戲?qū)嶋H上最早是12月25日剛剛上線,剛有這個(gè)模式出來是王思聰投的,大家可以看他這個(gè)下載的曲線,王思聰在1月3號(hào)發(fā)了一條微博以后立刻沖上去,1月3日當(dāng)天下載量超過一百萬,頭條迅速跟進(jìn)百萬英雄,頭條這款到了百萬英雄,一天四場(chǎng),每場(chǎng)五萬到一百萬不等,京東和花椒做的是百萬贏家,現(xiàn)在點(diǎn)擊開APP Stroe里N多獲取手游流量的戰(zhàn)役,所有的戰(zhàn)役是12月25日發(fā)生到今天,剛剛好半個(gè)月。

線上新的流量爭(zhēng)奪戰(zhàn)已經(jīng)打響,這次的打響和以往不同的第一個(gè)特點(diǎn)是從原來消費(fèi)者需求的單純滿足轉(zhuǎn)換了互動(dòng),會(huì)有互動(dòng),你是有游戲中的一個(gè)組成部分。大家有沒有注意過微信小程序,現(xiàn)在用微信的話,微信界面稍微往下滑一下有一個(gè)小姐游戲入口,跳一跳,飛機(jī)游戲、打坦克之類的。

大家可以想象一下,如果未來這個(gè)入口是我們往下一拉周邊的服務(wù)商家有出現(xiàn)的話,這個(gè)入口價(jià)格會(huì)有多高。實(shí)際上我們看到今天的騰訊已經(jīng)用了巨大無比的流量開始進(jìn)行各種轉(zhuǎn)換,但是這次的轉(zhuǎn)換并不是一個(gè)需求的單純滿足轉(zhuǎn)換,而是一個(gè)互動(dòng)。

新的流量爭(zhēng)奪由一二三線城市向四五六線城市轉(zhuǎn)移

在這次流量戰(zhàn)場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)中,有一個(gè)根本的變化,一二三線城市向四五六線城市轉(zhuǎn)換。去年中國(guó)有一部神片戰(zhàn)狼2,賣了53.85億,這個(gè)數(shù)字光靠一二三線城市人口賣不出來的,是大量小鎮(zhèn)青年走進(jìn)電影院。

第一次流量爭(zhēng)奪戰(zhàn)的時(shí)候絕大多數(shù)流量是靠PC的爭(zhēng)奪,有很多小鎮(zhèn)青年是沒有PC的,感謝小米,800塊的紅米智能手機(jī)殺下去,迅速獲得了新的移動(dòng)端的入口,于是這輪流量爭(zhēng)奪戰(zhàn)看到大量的四五六線城市流量開始導(dǎo)入。

于是我們?cè)?017年見到兩個(gè)非常有趣的項(xiàng)目,快手是一個(gè),還有一個(gè)是拼多多,坦白說從開始我真的沒看懂它,根本看不懂,上面的拖鞋六塊錢一雙還包郵,我問過他們據(jù)說還賺錢。

為什么?一個(gè)非常巧妙的借用了物流公司里的垃圾時(shí)段,所以配送很便宜,兩塊三塊。貨品是很多廠商積壓在倉庫的積壓貨品,那雙拖鞋他們的購買費(fèi)用我聽說是五毛一雙,其實(shí)拼多多在沒快速燒錢的階段,一直是盈利的。

新的流量爭(zhēng)奪由七零八零后開始想九零2K后轉(zhuǎn)移

有多少在座的了解“快看”這個(gè)APP,有人知道嗎?那一定是孩子的爸爸。這是一個(gè)基于95后的漫畫APP。有一億三千的注冊(cè)用戶。一億三千萬注冊(cè)用戶,所以,今天基于90后和2K后流量如何爭(zhēng)奪又是一個(gè)新的命題。

新的流量爭(zhēng)奪由平臺(tái)向垂直戰(zhàn)場(chǎng)轉(zhuǎn)移

我們還看到在2017年“凱叔講故事”三百萬用戶,十點(diǎn)讀書有六千萬的注冊(cè)用戶,內(nèi)容掩蓋從平臺(tái)走向垂直,人們開始根據(jù)自己的需要尋找自己需要的APP里滿足自己的一些知識(shí)索取等等。我們看到新的流量爭(zhēng)奪也是由平臺(tái)向垂直戰(zhàn)場(chǎng)的轉(zhuǎn)變。

新的流量爭(zhēng)奪由線上向線下轉(zhuǎn)移

在2017年我還關(guān)注到一個(gè)特別有趣的事,這是在北京的三里屯太古里馬蜂窩線下活動(dòng):攻略全世界。把一些全世界非常有名的網(wǎng)紅墻復(fù)制集結(jié)在一起,按它的流程,導(dǎo)覽圖走完會(huì)給一些小禮品,平均每天的獲客在一萬以上。

如果把這個(gè)事翻譯到線上來看,今天線上流量的獲客成本已經(jīng)高達(dá)160-200元,我問了一下馬蜂窩的朋友,平均下來一個(gè)獲客成本多少錢。對(duì)方說,很低,可以忽略不計(jì),與每天獲得一萬多的注冊(cè)人數(shù)的收獲不成比例。

這就是我2017年所有觀察的東西,我把它用這樣的方式來陳列一下。就是說實(shí)體零售在回暖,發(fā)生的變化很多,但是我們看到線上的企業(yè)在通過并購等形式快速進(jìn)入線下,線上的企業(yè)新的流量爭(zhēng)奪戰(zhàn)已經(jīng)發(fā)生,表現(xiàn)在用不同的單純的需求滿足轉(zhuǎn)為互動(dòng),一二三線城市轉(zhuǎn)為四五六線,七零八零九零向2K轉(zhuǎn)移,新的流量爭(zhēng)奪由線上向線下轉(zhuǎn)移。

跑馬圈地,攻城略地

我有一個(gè)我的理解,今天線上零售企業(yè)的發(fā)展程正在重復(fù)線下企業(yè)十五年前的路徑,他們正在從流量思維到超級(jí)用戶思維轉(zhuǎn)換,就像我們?cè)瓉碚f從口岸經(jīng)營(yíng)向消費(fèi)者經(jīng)營(yíng)的轉(zhuǎn)換。

為什么?因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)都是一樣的,都是一個(gè)從跑馬圈地向攻城掠地的轉(zhuǎn)換,以前電商也是跑馬圈地,是虛擬的王府井。誰先來,誰占領(lǐng),流量分的差不多了,就要加緊對(duì)用戶進(jìn)行經(jīng)營(yíng),滿足用戶需求,線上線下沒什么區(qū)別。

信息數(shù)據(jù)化,數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)化,網(wǎng)絡(luò)智能化

當(dāng)然,這兩者之間也有不同。第一張圖是智能購物車,消費(fèi)者戴一個(gè)手環(huán),那輛車一直跟著你走,你走到哪它走到哪,你把自己需要的商品放上去就好了。

第二張圖是在盒馬生鮮,很多新零售場(chǎng)合都看到了,這是一個(gè)智能液晶顯示的價(jià)格碼和條形碼,90%中國(guó)目前都是一家公司做的,在后臺(tái)做了很多很有趣的事,比如說可以一下假定我們今天大概有50個(gè)品牌要打折,立刻有一個(gè)小黃燈閃,導(dǎo)購員看到黃燈閃,把打折的價(jià)簽換上去就好了。

這次的不同我們看到信息在快速數(shù)據(jù)化,數(shù)據(jù)在快速網(wǎng)絡(luò)化,使得網(wǎng)絡(luò)變得智能化,科技的植入會(huì)使新的一輪競(jìng)爭(zhēng)變得更為迅速。

無界零售

最后在渠道端的部分跟大家分享一下京東的無界零售理念。阿里的新零售比作一個(gè)Q,是一個(gè)問題,未來是什么樣的,那是新的吧,當(dāng)然是新的。

京東試圖用無界零售的概念來對(duì)未來的零售做一個(gè)定義,做一個(gè)A,回答,我們認(rèn)為未來的場(chǎng)將會(huì)無處不在,無時(shí)不有,無所不聯(lián),無縫切換,空間邊界開始消失。

場(chǎng)所是我們線下的渠道,各個(gè)渠道端的產(chǎn)品,業(yè)態(tài),場(chǎng)景是什么,未來會(huì)有辦公場(chǎng)景,會(huì)有交通場(chǎng)景,在火車、飛機(jī)上的場(chǎng)景,會(huì)有家庭場(chǎng)景包括辦公場(chǎng)景、社交場(chǎng)景,這些場(chǎng)景變成場(chǎng)景。所以場(chǎng)將無處不在。

貨將成為商品服務(wù)數(shù)據(jù)、內(nèi)容等的結(jié)合,貨不再是原來的貨。于是人在供應(yīng)商平臺(tái)商的幫助下愈加個(gè)性多元,供需邊界生產(chǎn)者、消費(fèi)者邊界開始消失。

對(duì)于人、貨、場(chǎng)邊界消失,京東定義是無界零售,知人知貨知場(chǎng)為基礎(chǔ),重構(gòu)零售的成本、效率與體驗(yàn),我們?cè)噲D拿出一個(gè)答案來給到大家去共同思考的方向。以上是我對(duì)2017年渠道端的理解。

品牌端

凱雷用了五億美金買了Supreme50%的股份,這個(gè)是VC投資,十個(gè)億估值。而發(fā)展了一百多年,有900多家店的A&F也就只有接近10億的市值。

Supreme目前有六百萬的粉絲在instagram,有一個(gè)非常有趣的事,就是今天你買了一個(gè)Supreme不想要了,你想轉(zhuǎn)讓出去,12倍的價(jià)格,你可以轉(zhuǎn),有太多人想要它了。

它電商平臺(tái)上的產(chǎn)品,每一次都會(huì)在19-173秒之間全部售謦,目前還沒有任何一件商品可以撐過三分鐘不見了,不管多稀奇古怪的東西。

現(xiàn)在有專用的黃牛軟件用腳本寫機(jī)器人,不停注冊(cè)帳戶,幫助用戶在官網(wǎng)上下單,2016年某一個(gè)新款發(fā)布當(dāng)天S的網(wǎng)站出現(xiàn)10億的PV,這代表了一個(gè)科技手段。你做Supreme的職業(yè)黃牛,開始投一萬美金進(jìn)去,買了以后倒騰,35年以后變成百萬美金,比做其他工作賺的還多。

Supreme,從多到少

原來我們總希望要多,款式多。但Supreme就是少,它的新產(chǎn)品固定是在周四(日本周六)發(fā)售,所有的產(chǎn)品只能通過官網(wǎng)預(yù)定或?qū)嶓w店排隊(duì)購買,沒有經(jīng)銷商。

每到周四(日本周六)它的店門口就是盛況,所有的產(chǎn)品就是限量,只有很少的基本款會(huì)復(fù)克。同時(shí),永遠(yuǎn)不知道下周賣什么,用這種少、饑渴戰(zhàn)略消費(fèi)者心智。

Supreme,從迎合到追逐

原來所有的品牌在迎合消費(fèi)者,在尋找消費(fèi)者各種各樣的需求滿足他。但是Supreme用它的廣告、公關(guān)手段,非常獨(dú)有的廣告和公關(guān)手段把這種限定般的迎合轉(zhuǎn)換為消費(fèi)者對(duì)它的追逐。怎么做到的呢?

它的網(wǎng)站沒有任何點(diǎn)擊購買的地方,然后沒有產(chǎn)品圖片,沒有搜索功能,06年開始上線至今首頁結(jié)構(gòu)不變,一個(gè)logo九個(gè)頁面,兩個(gè)社交鏈接和APP的下載鏈接,做的非常性冷淡。

注冊(cè)它的郵箱,如果說它推給你一次新品的購買你沒有收到的話,或你沒反應(yīng)的話,sorry,你可能永遠(yuǎn)失去這個(gè)機(jī)會(huì)。因此,就變成了消費(fèi)者不停主動(dòng)自己上郵箱看內(nèi)容,刷新,看自己有沒有被推送新品。

Supreme,從宣傳到參與

我們知道品牌做宣傳我們用了很多很多的辦法,但是Supreme不是這樣,是讓它的每一個(gè)明星代言人參與到他的品牌中來。所以有四個(gè)堅(jiān)持的東西。第一是通過贊助某一位明星的事業(yè),與想要合作的KOL重點(diǎn)的藝人建立起真實(shí)可靠的關(guān)系,當(dāng)你幫助別人的時(shí)候最容易得到別人的信任。

每一項(xiàng)活動(dòng)都讓合作人可以參與,共同設(shè)計(jì)服裝款式,保持和KOL的緊密關(guān)系。同時(shí)也會(huì)向KOL闡明通過合作會(huì)帶來什么樣的好處,果然都做到。

第四向KOL展示真實(shí)的價(jià)值觀和文化,不是炒作或圈錢,真正打造一個(gè)潮流產(chǎn)品或生活方式,其實(shí)是核心。只有別人認(rèn)可你的價(jià)值和產(chǎn)品,才能真正的愿意和你合作。

所以Supreme從多轉(zhuǎn)換少,從迎合轉(zhuǎn)換追逐,從普通的代言轉(zhuǎn)換成了價(jià)值的合作,給我們一個(gè)啟發(fā)。我們今天的消費(fèi)者,或即將走向消費(fèi)舞臺(tái)更重要位置的消費(fèi)者,他們會(huì)把產(chǎn)品理解為什么。

商品不再是商品,而是變成了某種符號(hào)

我們爸爸媽媽那代人把商品的核心理解為原材料,到70后、80后的消費(fèi)者了,他們把商品核心理解為品牌。

90后和2K后他們會(huì)怎么理解商品呢?所以今天符號(hào)變成了一個(gè)產(chǎn)品的頂級(jí)建設(shè),變成了一個(gè)消費(fèi)者的認(rèn)知過程。一旦這種認(rèn)知得以形成,品牌商會(huì)獲得無限的利潤(rùn)。

我覺得未來在做一個(gè)產(chǎn)品的時(shí)候,最大的核心是你準(zhǔn)備建立哪一個(gè)產(chǎn)品緯度的頂部認(rèn)知以及如何建立。以上就是我對(duì)品牌端內(nèi)容的思考。

組織的作用

第三個(gè)部分也是我特別希望分享的,我9月12日正式加入京東。我仔細(xì)觀察線上怎么發(fā)展這么快,把我們線下打的好象惶惶不可終日。

我大概總結(jié)了三個(gè)很核心的特點(diǎn):資本的聚集優(yōu)勢(shì)、人才聚集的優(yōu)勢(shì)、組織的優(yōu)勢(shì)。

京東的十四鐵律,我覺得幫助我培養(yǎng)了很好的一些工作習(xí)慣。舉例來說24小時(shí)原則,如果發(fā)給你的決策型郵件24小時(shí)之內(nèi)沒回復(fù)就解雇。

周報(bào)原則,每周一定要給你的boss寫一份周報(bào),這個(gè)周報(bào)題目是ABC原則,舉例我是C,直接匯報(bào)的上司是B,劉強(qiáng)東總就是我的A,所以每次我寫的周報(bào)要報(bào)送我的B,抄送A強(qiáng)東總,可能是因?yàn)槲沂蔷〇|的不多見的線下人,所以強(qiáng)東總回我郵件頻率非常高。

333原則,匯報(bào)問題不準(zhǔn)超過三頁P(yáng)PT,超過了說明你沒想明白。每次會(huì)議不能超過三十分鐘,鬧鐘一響結(jié)束,不要在談了,否則永遠(yuǎn)不清楚。同樣的問題不會(huì)討論三次,超過三次說明你解決不了,交給上級(jí)。

而且我們今天所有的企業(yè)都在面臨一個(gè)變化,我們的被管理者主體在發(fā)生變化,60后、70后對(duì)工作理解需求與80后、90后、2K后完全不一樣,他們更會(huì)為興趣而戰(zhàn),為了實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值而戰(zhàn)。

所以我覺得今天在不停學(xué)習(xí)、不停思考的過程中,我們除了商業(yè)以外要關(guān)注組織,這是我特別特別推崇的盛和塾文化。

最后和大家分享一個(gè)小故事,這是在北京發(fā)生的事。北京有一條路叫葛宇路,突然發(fā)現(xiàn)一個(gè)人,叫葛宇路,兩者之間有什么關(guān)系嗎?這是一個(gè)中央美院的碩士研究生,找到一條路沒人命名,就命名葛宇路,某種程度上被市政認(rèn)知了,在百度地圖上找到這條路了,最后大家說不對(duì),他怎么把自己的名字變成一個(gè)路名,他說反正你們沒命名,那我就把它叫做葛宇路。

2016、2017還依依不舍,2018已經(jīng)敞開胸懷,感知兩種力量同在,一種向外,迭代創(chuàng)造、探究明天,一種向內(nèi),不斷收斂,趨近如來,窗外的黑夜隱匿了沉重的霧霾,但我們堅(jiān)信沒有一個(gè)黑夜不被驅(qū)散,沒有一個(gè)黎明不曾到來。

發(fā)表評(píng)論

登錄 | 注冊(cè)