獨(dú)特的印度百貨業(yè)

當(dāng)基肖爾•比亞尼(Kishore Biyani)在他的一家Big Bazaar店鋪中嘗試采用“整潔的意大利風(fēng)格”的簡約玻璃貨架時(shí),效果卻是令顧客避而遠(yuǎn)之,他對此感到驚訝。商店中井然有序的貨架前空空蕩蕩,而其他貨架前卻人流不息。

作為印度最大零售商Future Group的負(fù)責(zé)人。比亞尼認(rèn)識(shí)到,上述裝飾風(fēng)格讓印度中產(chǎn)階級(jí)消費(fèi)者感到壓抑和疏遠(yuǎn)——他們更習(xí)慣于擁擠的集市和商店。比亞尼表示:“你需要那種熙熙攘攘的感覺,印度人的購物模式富有戲劇性,商店中需要喧囂和討價(jià)還價(jià)。如果商店過道寬闊,就出現(xiàn)了問題。”比亞尼的Big Bazaar“高級(jí)百貨商店”干凈整潔,配有空調(diào),光線充足,是印度最接近沃爾瑪模式的商店。但他們故意把過道弄得狹窄,放滿了貨架,給人以印度常見的露天市場的感覺。

戲劇和劇院是比亞尼商店(包括Pantaloons和Food Bazaar連鎖店在內(nèi))中的重要元素。在孟買購物中心的一家店鋪里,高音喇叭里播放著印度夜總會(huì)里流行的舞曲,而顧客們則擠在一起,選購合適的商品。

現(xiàn)代零售商店在印度相對比較新鮮,因此比亞尼和其他零售商必須要去迎合印度人這種演變中的購物習(xí)慣。印度班加羅爾零售咨詢公司Restore Solutions首席執(zhí)行官Anirudha Mukhedkar表示,零售商犯的最大錯(cuò)誤就是以為“只因?yàn)槟汩_業(yè)了,人們就會(huì)光顧”。

根據(jù)印度工商聯(lián)合會(huì)(Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry)提供的數(shù)據(jù),那些所謂的整潔店鋪的銷售額,在印度零售業(yè)3220億美元總銷售額中僅占到4%,但預(yù)計(jì)2010年前這一比例將升至22%。與處于困境中的西方同行們不同,印度零售商看到的是一個(gè)頗具吸引力的增長型市場。但考慮到印度多樣化的人口結(jié)構(gòu)和獨(dú)特的地域文化,取得成功將頗為困難。理解印度普遍存在的多樣性——社會(huì)經(jīng)濟(jì)、宗教、地區(qū)和語言——是這一策略的關(guān)鍵。Mukhedkar表示:“當(dāng)你談及印度消費(fèi)者時(shí),至少有10個(gè)(不同的)印度。”

印度德里零售咨詢公司Technopak董事總經(jīng)理Harminder Sahni表示,不同地區(qū)間的文化喜好千差萬別,例如,印度北部和南部地區(qū)的大米種類及購買方式就有所不同。在印度北部,大米可能被放在敞開的袋子里出售,消費(fèi)者可以看到貨物。而在南部一些地區(qū),大米是用密封包裝袋出售的普通主食。門店設(shè)計(jì)也因地域的不同而有所差異。在印度東部的加爾各答以及其它沿海城市的大型商店中,作為基本食品的魚類在蔬菜區(qū)銷售,而在內(nèi)陸地區(qū)則與肉類一起銷售。

由于這些截然不同的地區(qū)特色,零售商們“不能把印度當(dāng)作一個(gè)整體來看待”,薩尼表示,“他們會(huì)選擇一個(gè)地區(qū)、一個(gè)市場或一個(gè)城市……頭兩年可能會(huì)在一個(gè)城市。”他表示,多數(shù)零售商沒有在印度全境開設(shè)店鋪的雄心:“許多零售商會(huì)從印度的一個(gè)地區(qū)起步,并且只是堅(jiān)守在那里。”Future Group發(fā)現(xiàn)了另一種利用地區(qū)差異的方式。該集團(tuán)每年有72種與當(dāng)?shù)毓?jié)日相關(guān)的促銷活動(dòng)。該公司表示,在印度東部貧困的奧里薩邦首府布巴尼斯瓦爾(Bhubaneswar),Big Bazaar的門店創(chuàng)下了該集團(tuán)單日營業(yè)額記錄,此前該店舉行了與一個(gè)當(dāng)?shù)毓?jié)日相關(guān)的促銷活動(dòng)。

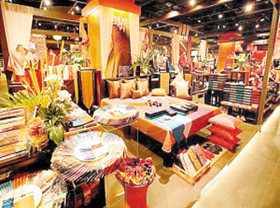

銷售服裝和家用器皿的高端商店連鎖Fabindia董事總經(jīng)理威廉•比賽爾(William Bissell)表示:“每家門店必須提供不同的組合。這就是印度零售業(yè)為何如此復(fù)雜的原因所在。”

比賽爾指出,創(chuàng)建于1960年的Fabindia擁有20萬種商品,以迎合不同地區(qū)消費(fèi)者迥然不同的品味。他表示:“任何一家零售商都會(huì)說這有些瘋狂。”為了管理龐大的商品庫存,F(xiàn)abindia安裝了IT系統(tǒng),以跟蹤印度近100家門店商品的流動(dòng)情況。

寬敞的西式商場也在大量涌現(xiàn),尤其是銷售奢侈品的商場。但Restore Solutions的Mukhedkar表示,在迎合大眾消費(fèi)者方面,“規(guī)模較小、員工較多的商店較為合理。”他指出,印度一些城市的房地產(chǎn)價(jià)格為全球最高,但勞動(dòng)力成本卻是全球最低。人們更喜歡滿架的貨品,它讓消費(fèi)者有一種物質(zhì)豐富和選擇多樣的感覺。“如果一面貨架能放50種商品,那就試著放上75種,”Mukhedkar建議道,“必須盡可能提高每平方英尺擺放的商品密度。”出于實(shí)用方面的原因,比賽爾更青睞規(guī)模較小的商店。對于在印度開設(shè)10萬平方英尺的宜家(Ikea)式商店的想法,他并不茍同,除非“巨大”銷量能夠證明較高的維護(hù)成本是合理的。“在夏季40攝氏度至44攝氏度的高溫下,整個(gè)商場都必須開啟空調(diào)。這將是一場環(huán)境災(zāi)難”。他補(bǔ)充稱,在一個(gè)電費(fèi)頗高的國家,這種商店成本太高。同時(shí)電力中斷迫使許多企業(yè)購買昂貴的柴油發(fā)電機(jī)。

比賽爾表示,對于印度零售業(yè)的最大誤解是以為印度人像西方人一樣揮霍。相反,印度人更有選擇性,對價(jià)值和價(jià)格更為敏感。Technopak的Sahni認(rèn)同這種看法。在一家百貨商店,印度消費(fèi)者不會(huì)裝滿購物車,而這卻是西方人的慣例。“印度人會(huì)拿著購物籃購物。在一定收入水平之下,人們不愿在每次購物時(shí)花費(fèi)太多。”冰箱較小和家中儲(chǔ)物空間有限也是原因所在。Sahni表示:“人們購物的次數(shù)會(huì)較多,而每次花費(fèi)也較少。”但印度零售業(yè)的某些領(lǐng)域更為深?yuàn)W。為了適應(yīng)印度的現(xiàn)狀,比亞尼成立了一個(gè)特殊部門,負(fù)責(zé)跟蹤印度的社會(huì)趨勢,以醞釀?dòng)嘘P(guān)新的店面品牌和戰(zhàn)略的想法。這個(gè)Future Ideas小組包括社會(huì)學(xué)家、室內(nèi)設(shè)計(jì)師、美術(shù)設(shè)計(jì)師和其他文化專家。他們最重要的任務(wù)之一,就是分析印度年輕人不斷變化的品味。在印度,25歲以下的人口占全國總?cè)丝诘囊话胍陨希虼藢τ贔uture Group而言,了解他們的消費(fèi)習(xí)慣和愿望是一個(gè)優(yōu)先考慮的問題。比亞尼表示:“印度仍以家庭為中心,年輕人會(huì)影響購買行為。”但迄今為止,作為零售商,他面臨的最大挑戰(zhàn)是應(yīng)對印度的變革速度。

“你如何建立一個(gè)思想、結(jié)構(gòu)或設(shè)計(jì)都無法持久的企業(yè)呢?”比亞尼問道,“未來5年,零售業(yè)將發(fā)生變化。沒什么東西是永久不變的。”

(作者:英國《金融時(shí)報(bào)》艾米•葉(Amy Yee) 譯者/何黎)

發(fā)表評(píng)論

登錄 | 注冊