用了Keep之后,為何嘴會停不下來?

“如何減輕健身帶來的痛苦?”

在某問答App上,有人提出過這樣的問題。一個有趣的回答是,“在每次高強度運動結束后,記得狠狠獎勵自己一把”。

這位答主繼續補充道,她在每次跑完3km后,都會獎勵自己一盒黑巧夢吧糖。

“它的味道實在太好吃了,每次跑完后,我都要吃一大盒,根本停不下嘴,也不用擔心發胖的問題,因為這款巧克力不添加蔗糖,比普通黑巧增加了19%的蛋白質,增加了51%的膳食纖維,吃到嘴里,雖然帶有黑巧的微苦,但同時也有甜味的滿足。”

在市面上,像黑巧夢吧糖這樣的產品,被統稱為低卡零食。近些年來,隨著追求減肥健身的年輕人越來越多,對這類低卡食品的需求愈發明顯。

01

一款讓健身者上癮的巧克力

有數據顯示,2020年,年輕群體熱搜的健康食品中,低卡零食、代餐奶昔、酵素類產品、無糖飲料與混合堅果位列前五。

麥肯錫的《2020年中國消費者報告》也披露出,中國近72%的消費者都表示現今更偏向選擇健康的生活方式,相較于消費者過去對低價的追求已經轉變為對健康營養的需求。

再隨意翻看小紅書、抖音等內容平臺,大批健身博主每天都會收到像“想減肥,有什么好吃又不會發胖的零食?”這樣的評論。

種種現象都在表明,市場迫切呼喚著兼顧口味與健康的零食產品。

于是,傳統玩家如衛龍,動了。它憑借“魔芋爽”“風吃海帶”等明星單品,打動了不少年輕消費者。

新興品牌良品鋪子,也開始發力了,去年正式官宣了新的子品牌“良品飛揚”,主要瞄準18~35歲泛健康人群。

連元氣森林這樣的軟飲品牌,也推出了低脂低卡雞胸肉腸、爆珠波波酸奶等低卡小零食,往健康輕食化方向打造產品矩陣。

甚至,還有跨界新玩家Keep出來攪局。在它的線上旗艦店里,推出的品類包括:蛋白棒、威化、雞肉、牛肉、全麥面包、魔芋粉等,都是針對健身人群的剛需研發的食品,普遍具有低熱量、高蛋白、低碳水等特點。

這類低卡輕脂食品,不僅受到了普通健身愛好者的熱捧,還得到了對飲食條件最為苛刻的運動員的認可。

以“黑巧夢吧糖”為例,在上個月15號,籃球運動員楊舒予小紅書直發食品開箱視頻,同時Keep品牌還官宣了楊舒予「Keep 食品活力煥新大使」身份。

本來,在很多人的觀念里,口味和健康往往是對立的,想要高熱量零食的口味,又不想長胖,就像魚與熊掌不可兼得。

但實際上,這件看似很難的事,早已被零食品牌破解了。那就是從零食的原料上下手。比如一直以低熱量著稱的魔芋,就被各大品牌們用來制成多款高熱量零食的“低卡版本”。

像Keep的魔芋牛奶酥條,就能在大眾普遍能接受的微甜口感之下,達到比普通餅干更強的飽腹效果,得到了不少用戶的認可。

回看Keep推出的這兩款產品就能發現,不管是魔芋牛奶酥條還是讓人上癮的巧克力,在Keep看來,自律不等于枯燥、乏味、痛苦的節食、逼迫自己運動等,真正的自律和自由由自己掌控,真正的自律是可以“想吃就吃”。

這也催生了Keep食品的品牌理念——“把健康的東西做好吃,把好吃的東西做健康”。

在很多人印象當中,Keep一直都是款健身App,怎么突然就成一個讓人欲罷不能的新消費品牌了呢?

02

“用了Keep,嘴停不下來”,將是常態

其實,從最初的工具型App,成長為一個“另類”新消費品牌,只是Keep的一個再正常不過的生態進化行為。

對于原來強工具屬性的Keep來說,要想打造自己的生態鏈,實現商業閉環,最直接的訴求就是要持續高頻地觸達用戶。

如何高頻觸達呢?最簡單的,也是最實用的路徑,就是從“吃”入手。

對于普通健身者來說,吃,是在劇烈運動結束,大量體能被消耗之后,身體最需要的行為,“吃”在消費者日常生活中的出現頻率達到每天3次以上,對于對健身人群來說,甚至可能高達5~10次,遠高于其它維度的需求。

此外,涉足“吃”的領域,還是一件勢在必行的行為。Keep是當下最專業、人數最多的健身社區,每天都有大量用戶在線上交流討論“健身之后該如何吃”的話題。如何滿足這部分用戶的需求,自然在Keep的商業動作考慮之中。

但問題在于,面對市場上廝殺慘烈的新消費食品賽道,Keep能做好嗎?它的優勢又在哪?

在筆者看來,Keep在消費品競爭中,擁有第一個優勢就是先發優勢,相較于眾多初創品牌來說——在切入消費品賽道前,就已經積累了大量的運動用戶。

因此,盡管Keep短期內會有供應鏈、競品、渠道等層面的不熟悉,但只要圍繞解決用戶在單一品類的需求點,打造爆款食品,自然而然能在消費者心中傳遞品牌心智。

其次,是數據。

Keep做消費品的另一個極大優勢還在于,它能通過每個用戶在線上課程、健身時間、運動種類上產生的具體數據,去研究消費者的運動習慣以及整體畫像,從而針對性地提供、打磨、改進產品;并且線上電商的數據、還有社區中沉淀的用戶討論內容,都是巨大的“需求數據金礦”。

舉一個最簡單的例子,比如Keep可以配合用戶選擇的健身課程和方案,通過設定的數據定制最合適的輕食套餐。顯然,這與用戶自行購買其他品牌的輕食產品相比,自然更精準、更具吸引力。

還有最重要的,就是Keep的品牌優勢。

品牌存在的最大意義,就是能夠幫助用戶降低決策成本。Keep一直營造的專業、線上的運動社區氛圍,讓大量消費者對Keep的消費品品牌,產生了良好的第一印象和直觀認知。

利用好這些優勢,Keep也真的做出了很多市面上稀缺的好產品,比如網紅零食每日蛋白棒,上線單月全渠道銷量達10萬盒。

到目前為止,Keep擁有輕卡主食、健康零食、營養調理三大系列,SKU超過70個,種類極其豐富,日常所吃的粥、面包,新潮的代餐奶昔,解決饞嘴的黑巧、蛋白棒、零卡果凍等等一應俱全,主打高營養、低脂低糖,口味依然絕佳。

復盤Keep在消費品上的崛起路徑,不難發現,只要用戶健身運動的核心需求在,只要Keep能滿足他們不同場景下的需求,那就有用戶會在健身過程中持續復購Keep的消費品。

也難怪會有人說,自從用了Keep之后,嘴真的停不下來。

03

難以定義的Keep

是新消費,又不止于新消費

你很難找到一個詞,去準確定義現在的Keep,可以說它是新消費,沒有問題,它滿足新消費的所有特質。但從業務布局、行業特性來說,顯然,它又不止于新消費。

因為當下的新消費品牌中,正流行一大創新趨勢,即品牌不再是提供單一的消費品,而是延展到為用戶提供一整套解決方案。

比如,美國現象級家庭健身品牌Peloton以「硬件+內容」提供家庭健身服務,從個人護理、營養補劑到遠程醫療的數字健康平臺Hims,小佩寵物則致力于打造從主糧產品到智能設備服務的一站式寵物消費平臺。

Keep同樣如此,從 2018 年起,Keep在消費品領域的布局,就是圍繞用戶的消費場景展開。

當時 Keep 提出「打造科技互聯的運動生態」,不僅將線上內容的單節課程升級成整套智能訓練計劃,還將線上線下、內容和產品全面打通,圍繞用戶「吃穿用練」全生活消費場景推出運動消費品。

這背后的洞察是:

用戶最初只是Keep免費健身課程的使用者,但基于「健身」,他還有許多消費需求,比如在真正健身前需要購買專業的運動裝備,在家運動時除了跳操可能也需要跑步機、動感單車,而養成健身習慣的同時他則會更加在意飲食攝入的熱量,Keep 逐漸拓展開這些場景,以相應的產品不斷滿足用戶的需求。

Keep涉足這些細分賽道后,利用此前所積累的數據和需求洞察,在這三個領域又可以通過微創新的改進,復制“吃”的成績。

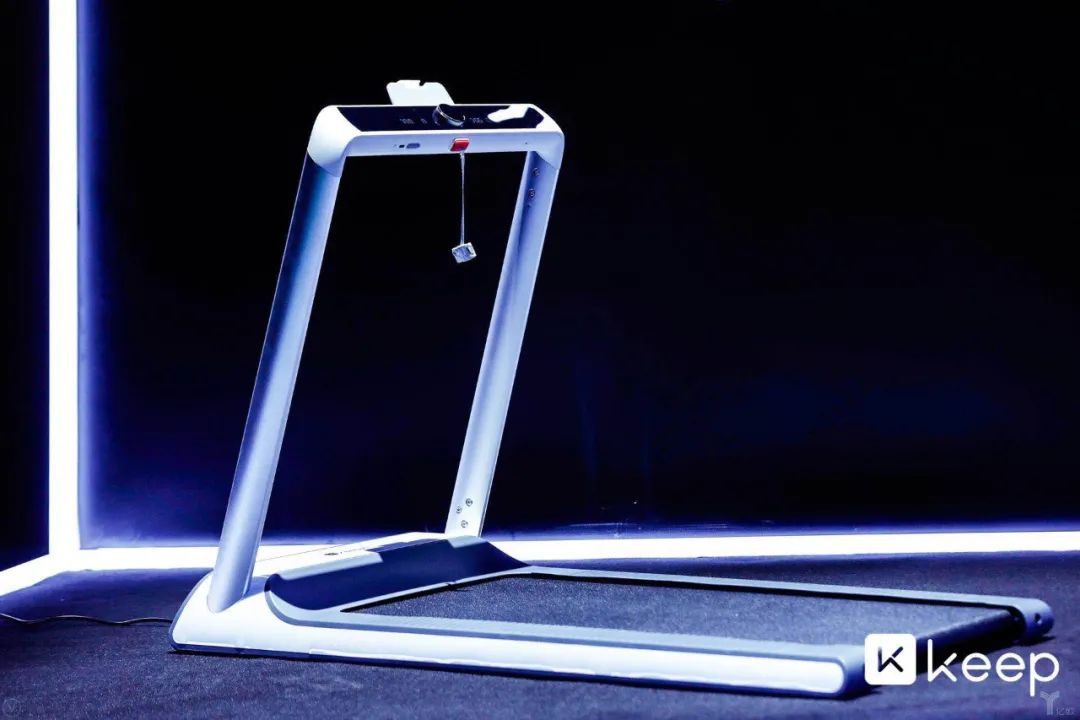

拿Keep的智能跑步機來說,在傳統的跑步機跑步,如果想要加速,需要你一邊跑一邊通過按鍵一點點調速,極為不便,Keep 洞察到了這點,于是在它的智能跑步機上,操作邏輯變成了旋鈕調整速度,更加順手。

這樣的微創新,使用戶體驗得到了優化,在市場上取得了不錯的表現,在去年,Keep智能跑步機在京東等電商渠道單品類賣到前三,一年賣出6萬臺,其周活可以達到30%,是傳統跑步機的3倍。

或許還會有人疑問,為什么用戶要在吃、穿、用、練的消費品層面選擇Keep,而不是更垂直、細分的運動品牌?

這個問題的答案的實質,也是Keep難以定義的根本,那就是——Keep首先是一個內容平臺,然后才是其他。

海量、優質的健身內容,是任何一家新消費品牌所羨慕和無法企及的優勢。

Keep創始人王寧之前說過,“內容即產品、內容即流量、內容即用戶”。

在這個信息量爆炸的時代,好的內容,對于產品的吸引力越來越重要,目前所有的跑步機、智能單車廠商,現在都在做內容,希望通過軟硬件結合,將用戶進一步綁定。

而跟其他廠商先做硬件,再做內容的路徑不同,Keep過去幾年已經在App中積累了大量內容,且得到了用戶驗證。

這使得Keep推出的任何跟「吃穿用練」有關的產品,通過內容介質可以更容易獲得消費者信任。

中國萬億規模的消費市場,向來都是競爭極其激烈的,Keep所進入的領域,也都是一片紅海市場。僅智能硬件這一個領域,就有蘋果、華為、小米等巨頭,這還不算在垂直深耕的傳統老玩家們。

但每個紅海市場又都可以進一步切分,從中挖掘出一塊藍海市場。

根據《2020中國健身行業數據報告》顯示,中國健身人口滲透率僅為5.02%,相比之下,2020年美國健身人口滲透率達到19.0%,英國、德國、法國也有15.6%、14.0%和9.2%。再考慮到我國龐大的人口基數,這意味著我國健身人口紅利還尚未真正挖掘。

如果Keep能抓住這個時間窗口,為用戶提供覆蓋“吃、穿、用、練”的一站式解決方案,發揮出自身的品牌優勢、內容優勢,那么在“消費品都值得重做一遍”的今天,Keep未來將帶給我們更多可能性。

發表評論

登錄 | 注冊