沃爾瑪重新「建立」沃爾瑪

沃爾瑪在國內的首家門店,深圳洪湖店即將在月底撤店。

消息一出,一度沖上今天的熱搜第二名,對于大賣場頻繁關店的消息,人們早已司空見慣,而這則能夠廣受關注,一來關閉門店位于沃爾瑪的大本營,二來這家店是很多國人人生中的第一家大賣場。

“還記得小時候過年就到沃爾瑪去采購年貨,不過現在超市的選擇越來越多,想想上次去沃爾瑪竟然已經是一兩年前的事情了。”話題下諸如此類的評論從側面解釋了為何關店,也解釋人們為何關注。

1995年,家樂福把大賣場模式帶入中國,其在全球的最大對手沃爾瑪也緊隨其后的進入中國,于1996年開出第一家門店,深圳洪湖店,而今年也是沃爾瑪入華的第二十五年。

一邊關店一邊擴張

關店背后,對應著整個行業持續進行中的結構性調整。拿一位零售行業從業者的話來說就是,“傳統零售日子都不好過,誰也不能獨善其身”。

本月,大賣場們相繼公布財報,人人樂前三季虧損同比擴大120%至6.38億元;在上一季的半年報中出現上市十一年來的首次巨虧的永輝,第三季度依然錄的凈虧損10.95億元,且前三季度收入及毛利率均有下滑……

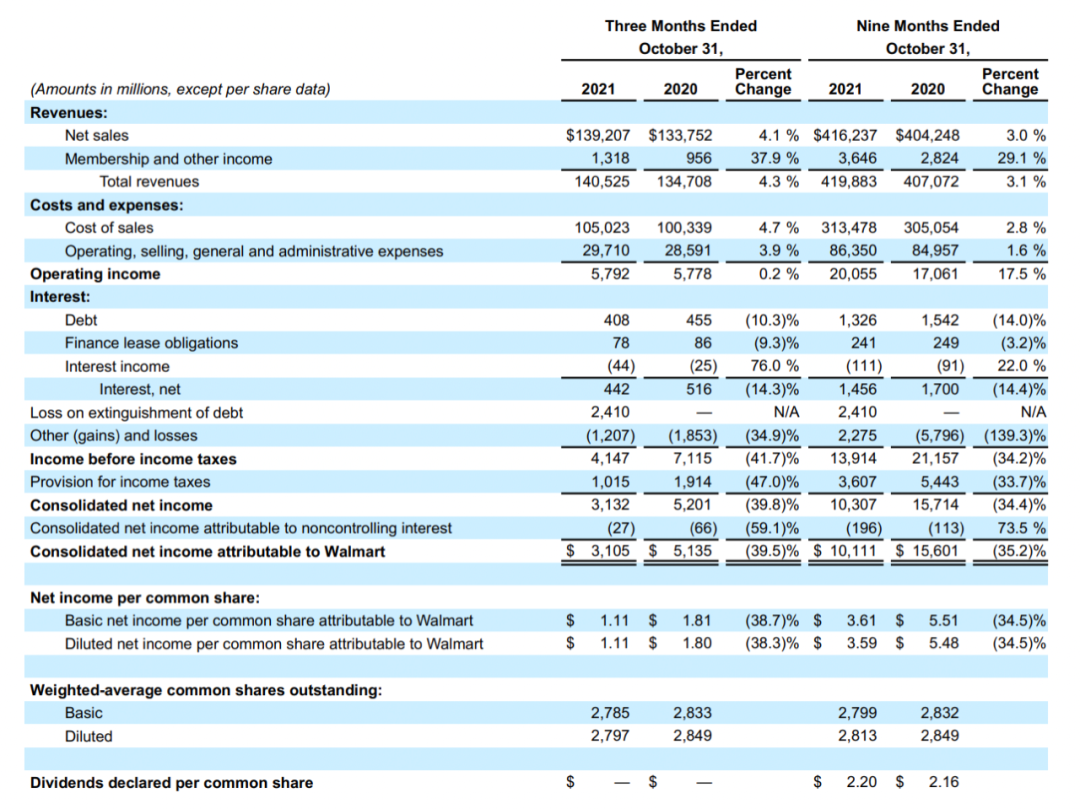

沃爾瑪Q3歸母凈利31.05億美元,同比降低39.5%,這已經是連續四個季度同比下跌。雖未單獨披露中國區的盈利情況,但銷售增長情況相比全球市場來說算不錯。

Q3沃爾瑪中國凈銷售額增長18.8%,可比銷售額增長16.5%。其中山姆會員商店在中國市場的可比銷售額及會籍均為雙位數增長。

今年,沃爾瑪最受關注的兩個點:大賣場關店、山姆擴張。

過去四年,沃爾瑪在中國關閉了80家大賣場門店。今年截止9月已關閉25家大賣場。一邊關店,一邊也在開店,大賣場在收縮,山姆則在加快擴張。

這幾年山姆以每年新開4-5家店的速度加速開店,同時今年開始將部分具備條件的沃爾瑪大賣場改造為山姆(即山姆城市中心店)。截至目前,山姆在全國已有36家門店,明年將會達到40-45家開業及在建。

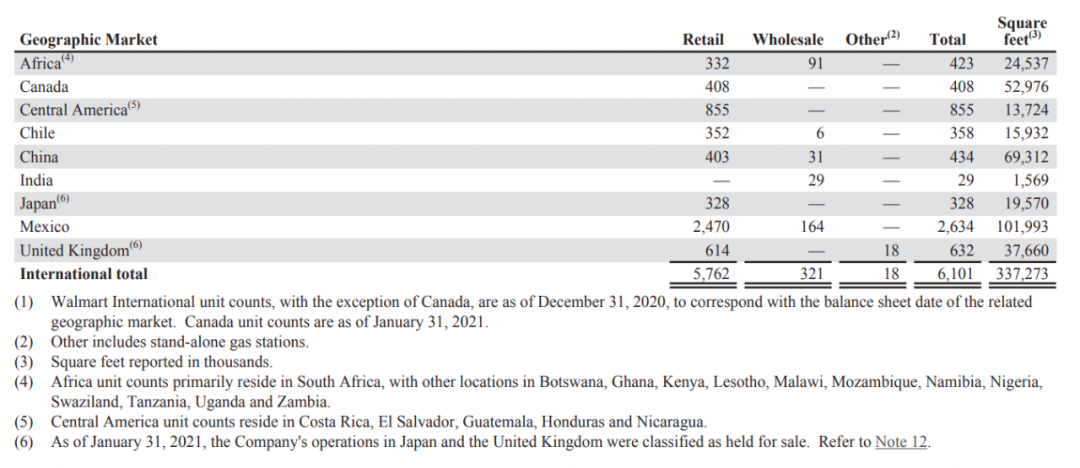

于是雖然關店消息不斷,但從整體門店數來看實際波動不大,從其2021財年報來看,截止2021年1月31日沃爾瑪在國內的門店數為434,2020財年同期為438,僅同比減少不到1%。

沃爾瑪中國當下的行動邏可以理解為,需要重塑的業態,就放慢腳步去調整,甚至是收縮,而站在風口上的業態,則去大力發展它。

細數如今的國內超市百強榜會發現,沃爾瑪已是為數不多還沒有退出中國市場的外資零售,其他與它同一時期的入華的外資零售,或賣身中國企業,或徹底退出。

而在外資大賣場接連敗退的2019年,Costco進入中國,開業當時的盛況一度成為熱點話題,大概是從Costco身上看到了某種希望,此后,倉儲店模式便開始在國內迅速擴散,進入中國二十多年的山姆也被對手們一夜間帶火,并在中國加速了擴張速度,此后麥德龍重拾會員制,盒馬也在去年開出了第一家X會員店,而以永輝為代表的大賣場也在5月初緊跟入場。

不過在此前的文章中我們已經指出,大賣場的問題在于模式本身,僅從形式上轉為倉儲店或會員制,并不是好的出路。且當下實體零售面臨著普遍困境,倉儲會員店的模式也尚需時間去論證。

變化從何開始

過去我們曾在多篇文章中,從多個角度給出過大賣場衰落的答案。簡單來說就是,大賣場昔日能夠興起的起點,以及相應形成的一套商業模式,和當下的市場環境、消費者需求,形成了某種錯位。

作為在90年代重塑中國零售環境的大賣場,在2015年出現了首次負增長,自此開始就沒有止住過頹勢。

而這場行業性的衰退早在2009年就已開始,這一年,線上線下開始地位切換,網購占社會消費品零售總額不斷提升,線下零售則開始逐漸走向下坡路。

身處一線的從業者,感受更為真切。此前「未來消費」與很多大賣場一線員工交流時,大家對于關店都沒有太多意外。

“這兩年門店一直走下坡路,大家都知道是遲早的事兒,但是不確定是哪一天。”秦一此前工作于沃爾瑪安徽蕪湖的一家門店,主要負責非食業務,這家店在2018年關閉。

秦一向「未來消費」回憶,在最好的時候,這家店曾創出過單天300萬的銷售額(春節期間),年銷售額過億,但在關閉的前后兩年,年銷售額已跌至幾千萬,最差的時候單天只有10萬的銷售額。

這家開業于2005年的門店,開在距離當地第一家大型超市聯華不到3公里的地方,但與位于步行街正中的聯華超市相比,這家店的位置并不算好,偏離鬧市區,居民區也不集中,但這卻并沒有阻擋當地人爭相涌入的腳步,與外資大賣場剛進入很多城市時的盛況一樣,哪怕路程不便,很多人也會專程去到這些賣場采購,收銀臺前永遠是大排長隊。

轉折發生在2010年前后,歐尚、大潤發在這時相繼進入蕪湖,這兩家以擅長三四線市場著稱的超市,對當時風頭無兩的沃爾瑪形成分流。

而更大的敵人是在那兩年快速崛起的電商,最早一波感受到電商沖擊的就是超市的非食品類(超市一般分為包括服飾、日用在內的非食、以糧油為代表的食超和以果蔬為主的鮮食三大塊),這部分恰恰是超市利潤最高的品類。

秦一所在的非食部門也感受到了明顯的業績下滑,直到2017年,部門業績跌至谷底,與當年單天7萬塊的單品銷售額形成鮮明對比的是,2017年同樣的SKU最差時候只能賣出2000塊。

秦一所經歷的正是我們之前提到的,大賣場飽和下的相互分流,和同時伴隨的電商沖擊。

電商分流是問題也不是問題

在1994年到1999年,一舉整合當時零散的線下零售的大賣場,在國內瘋狂開疆拓土。于是從2001年起,國內大賣場的發展速度開始呈現出放緩的現象,到2010年,400~2500平方米的超級市場在中國大陸正式趨于飽和,每萬人口擁有的超級市場面積已經超過香港、臺灣。

同時,比大賣場更會做平臺生意的電商、還有各種垂直零售商也開始來一起搶奪消費者的錢包,消費者被幾經分流之下,還要支撐越來越高的門店、人力成本。而消費者選擇越來越多之下,需求也在發生變化,這對于從90年代走來的大賣場來說,并不好應對。

比如說數字化(當然這不是大賣場問題的核心),家樂福的一位技術負責人曾在接受「未來消費」采訪時感嘆他接任時(2017年)的家樂福數字化程度之低。在這位負責人看來,家樂福此前在數字化上的落后不僅在于做的晚,更核心的原因,是它在傳統零售的模式中形成的慣性太大,導致對于數字化的理解不夠到位。

此前行業還詬病過大賣場的促銷費、堆碼費等“苛捐雜稅”,認為這些導致后來大賣場在下游失去消費者,在上游失去供應商,而這些實際上都是由大賣場的盈利模式決定。

一般大賣場的利潤獲取來源有三方面:第一種來自于商品銷售產生的價格差;第二種來自向供應商收取進場費、促銷費;第三種則是將超市客流變現,比如轉租產生的收入等。

過去向供應商收取進場費,可以讓企業獲得不少收益,不過這種模式的問題在于,往往容易把一些用心做創新產品的供應商拒之門外,而招進來永遠是一二線大品牌商,因為他們有費用。

在這樣的情況,也就很容易解釋為什么大賣場里的很多商品和品牌那么“差點意思”,那么老舊了。同時,被渠道收去的費用,最終只能被加在消費者身上,讓消費者來買單。

不過,隨著這些年銷售渠道越來越多元化,品牌開始掌握更多的主動權,消費者也有了更多的選擇,去大賣場鋪貨也不再是品牌的首選,這迫使越來越多的零售商開始走向下游盈利的模式,其中會員費貢獻營業利潤大頭的倉儲會員店就是其中一種。

這也是為什么最近如此多大賣場開始嘗試倉儲會員店,當然還有一部分原因是,當下一二線城市的大賣場業態需要變革,大店成本過高、消費者變化,都使得這里的大賣場業態無法再沿用原來的模式。

但我們也看到,目前很多大賣場只是“模塊化”的借鑒了倉儲會員店模式,有些是倉儲非會員,有些是會員非倉儲,所以后續嘗試效果還有待觀察,畢竟山姆、Costco兩家頭部玩家的模式在中國也沒有被完全論證已成功。

而大賣場們此前已經有了“新物種”、“社區店”等等的試錯在前,這一波嘗試還是需要更謹慎些。

(文中采訪對象皆為化名)

發表評論

登錄 | 注冊