垂直電商,只有詩沒有遠方

作為一家上市公司,主打“品牌特賣”的唯品會在巨頭密集電商領域關注度并不高。

自2012年3月上市以來,公司股價經歷了三起三落,最高時唯品會股價曾達到46美元/股(2021年3月23日盤中),而到今年2月23日收盤時僅剩8.665美元/股,不到一年時間股價縮水81%,市值蒸發超過1600億人民幣。

在一定程度上,唯品會的尷尬,只是垂直電商平臺的一個縮影。

自2010年電商混戰以來,各細分領域幾乎都曾出現過“電商第一名”,從服飾美妝到奢侈箱包,從寵物食品到家居裝修,無一不是競爭激烈。然而在經歷了從網站到APP再到小程序的媒介變化后,很多垂直電商品牌從資本熱捧淪落到歸于塵埃,從天上到地下可能只需一年。

昔日哪些搏殺出來的佼佼者們,這幾年也日漸式微。已上市化妝品電商平臺聚美優品已經退市、奢侈品電商寺庫啟動私有化要約、女性時尚電商蘑菇街大幅裁員,未上市的紅孩子被迫賣身、凡客官網關閉、衣二三停止服務……

這些垂直電商一步步走向隕落的結局,讓垂直電商“小而美”論調更加引人深思。

01

“唯品會”們的困局

幾天前,唯品會公布財報2021年四季度財報。數據顯示,唯品會第四季度營收341億元,同比下滑5%,凈利潤為14.23億元,同比下降逾40%。

值得注意的是,第四季度是大眾認知里的電商銷售旺季,包括雙十一、雙十二、圣誕節等重大促銷節點都在這一季,唯品會卻在這個季度內營收和凈利雙降,屬實讓人費解。

更令人擔心的是,唯品會訂單數量、GMV和活躍用戶數的同比增幅已連續多月下滑。截至四季度末,訂單數同比下滑5%至2.17億元,GMV同比下降4%至570億元,活躍用戶數同比減少逾7%至4920萬。

核心指標疲軟不禁讓投資者擔憂其前景,財報公布后,唯品會股價出現短線跳水,一度跌超 10%。

無獨有偶,與唯品會類似的垂直電商上市品牌在過去幾年也不順遂,不斷上演著退市、裁員等戲碼。

2014年5月,聚美優品頂著“中國美妝電商第一股”名號上市,首日開盤價為27.25美元,較22美元的發行價上漲24%。三個月后,聚美優品股價來到394.5美元的歷史高點,一時間風光無兩。

但之后,受假貨風波等的影響,聚美優品逐漸衰落。艾媒數據顯示,早在2017年,聚美優品在中國的用戶滲透率就跌到1.70%,遠落后于淘寶、京東、拼多多等綜合電商,也不及唯品會、蘑菇街等垂直電商。

2020年4月,聚美優品正式從紐交所退市,結束了近六年的資本市場之旅,退市時股價僅剩19美元左右,距最高點縮水95%。

2021年1月,“奢侈品電商第一股”寺庫對外宣布公司董事會收到公司創始人、董事長兼CEO李日學私有化要約。

李日學提議以每ADS3.27美元的價格對寺庫進行私有化。一旦交易完成,寺庫將成為一家私人持股企業,同時將從納斯達克退市。

其實寺庫的“悲劇”在股價上也有體現。2017年9月22日,寺庫網正式登陸納斯達克,開盤價12.1美元,慘遭破發(發行價每股13美元)。今年2月25日收盤,寺庫股價僅剩0.328美元,較發行價蒸發近97.5%。

另一家垂直電商蘑菇街雖然還未到“退市”地步,但已近“強弩之末”。2021年末,主打時尚女裝的蘑菇街傳出裁員新聞,據媒體報道,有蘑菇街員工在社交平臺上發布消息稱蘑菇街正在進行大規模的裁員,其中技術部門成為蘑菇街裁員的重點,裁員比例約為80%。對于蘑菇街來說,裁員并非首次,在2020年4月,便曾進行過一波裁員,當時裁員人數為140人,裁員比例約為14%。

蘑菇街的股價也和前兩家如出一轍,其IPO發行價是14美元,到25日收盤僅剩0.31美元,差不多蒸發了97.78%。

除了已上市企業“混得不好”,未上市公司過的也不容易。

曾幾何時,垂直平臺也有百花齊放的時刻。服飾美妝領域有唯品會、聚美優品、美麗說,母嬰方向有紅孩子、蜜淘、荷花親子,酒飲方向有酒仙網、網酒網、1919,海淘類別里有網易考拉、HIGO、GMALL全球購……

然而時至今日,上述這些垂直電商走向或已隕落、或已賣身求活。

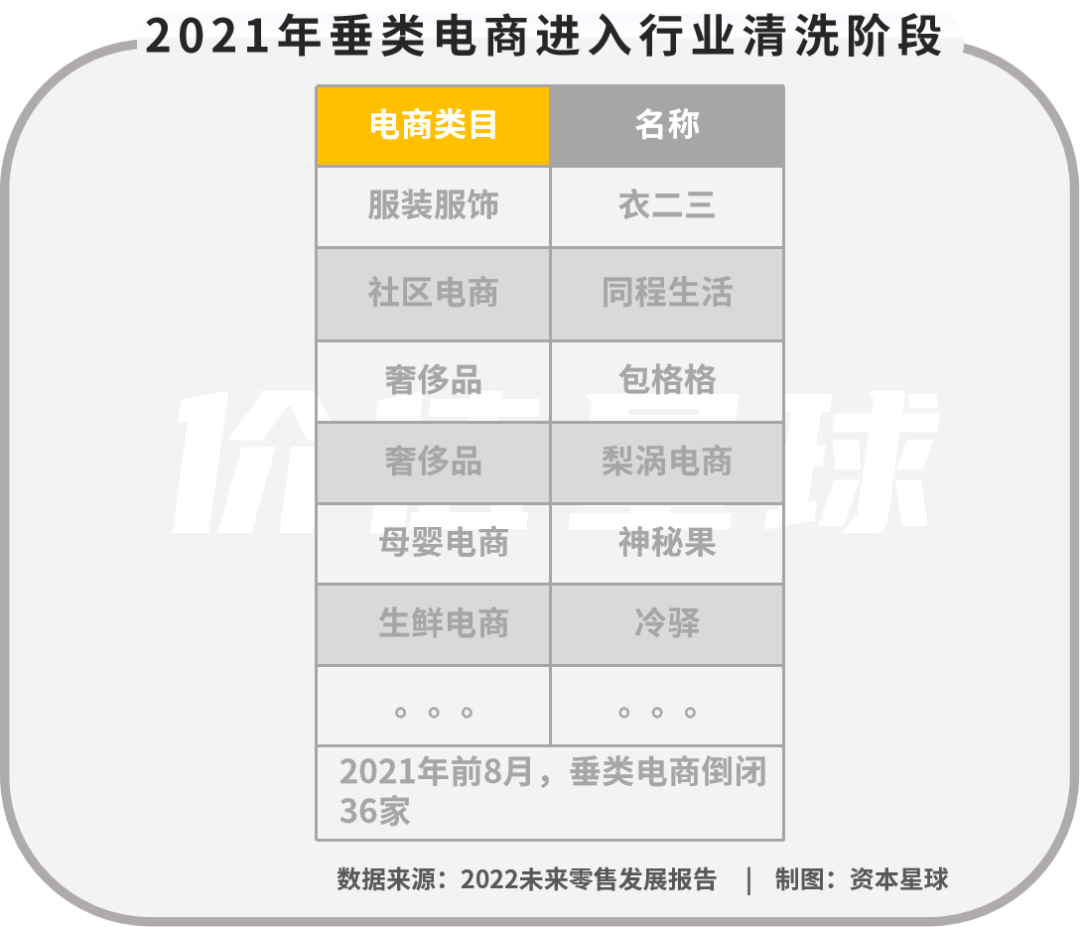

來自億邦動力的數據顯示,2021年前8個月有36家垂直電商倒閉,其中包括衣二三、同程生活、環球易購、找油網等昔日一級市場大熱標的。

垂直電商的發展困境致使有一段時間內,“垂直電商已死”的論調充斥網絡。

其實早在2015年,必要商城董事長、樂淘網創始人畢勝就提出了“垂直電商是一場驚天騙局”的觀點,他還給出了一組成本數據。

單向物流10%+倉儲10%+反向物流3%+客服1%+技術4%+管理人員10%+市場推廣10%+代收手續費2%+包裝1%=50%左右,而電商行業能超過50%毛利的產品品類非常少,再算上價格戰、補貼等情況,毛利只有10%。

現在看來,畢勝的觀點有一定道理。

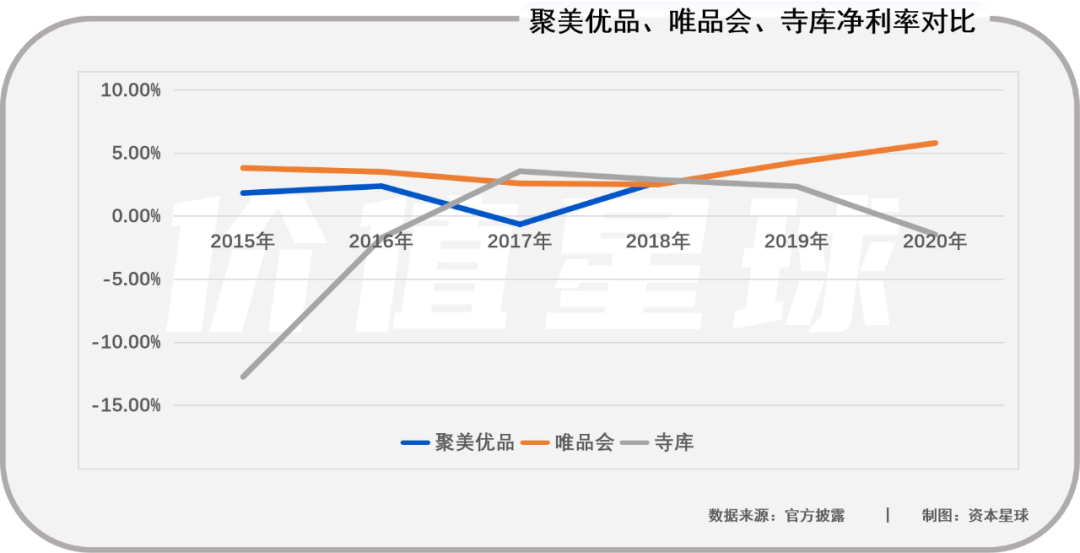

過去幾年聚美優品、唯品會、寺庫的毛利率只有20%左右,凈利率只有個位數,甚至某些年份還是負的。

02

小而美還是大而全?

為什么大部分垂直電商都隕落了?為什么碩果僅存的幾家,在在本市場表現也如此難看?

說到底, 還是在“人貨場”的三個核心要素上不占優。

展開來講,首先,貨的品類影響用戶畫像,進而決定了用戶的天花板和活躍買家數的上限。

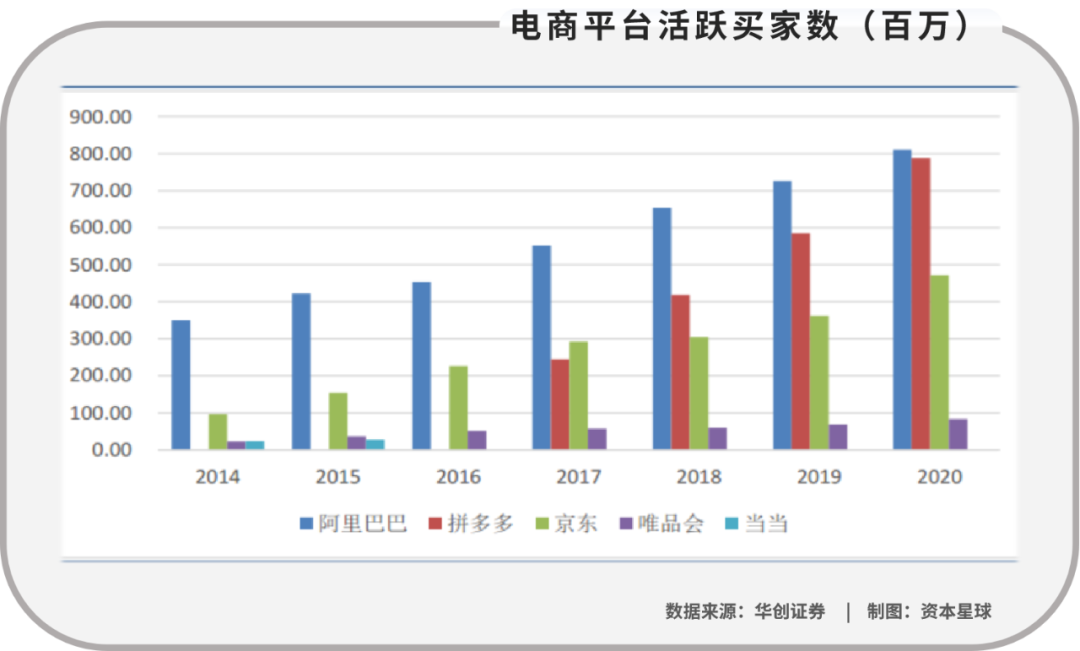

垂直電商因為貨品品類單一,對于用戶的需求滿足程度較低,因此用戶數量的天花板較低。相比之下,綜合電商能夠滿足用戶多樣化的商品需求,因此用戶天花板較高,那么在相同的轉化率下,平臺的活躍買家數也會更高。

比如,阿里、拼多多的活躍買家數明顯處于第一梯隊;隨著原本主營3C產品的京東對于品類的擴充,其用戶數在逐年提升,但是與前兩家綜合電商相比仍有差距;像當當網和唯品會這樣的垂直電商的活躍買家數在量級上與前三大平臺差距明顯。

其次,貨的豐富程度與消費者購買頻次正相關,進而影響用戶向買家轉化的實現。

平臺上售賣的商品數量越多,“線上逛街”的感受就越明顯,從而更容易形成訂單交易。用戶的購買頻次越高,越有利于用戶使用習慣和粘性的養成,促進流量更高效的留存并轉化成為平臺的買家。

相比之下,如果貨品數量過少,便不會形成較高的用戶購買頻次,用戶使用習慣難以養成,留存和轉化情況都會較差。綜合電商和垂直電商相比,綜合電商淘寶和拼多多的貨品品類豐富,所以購買頻次遠遠高于其他垂直電商平臺。

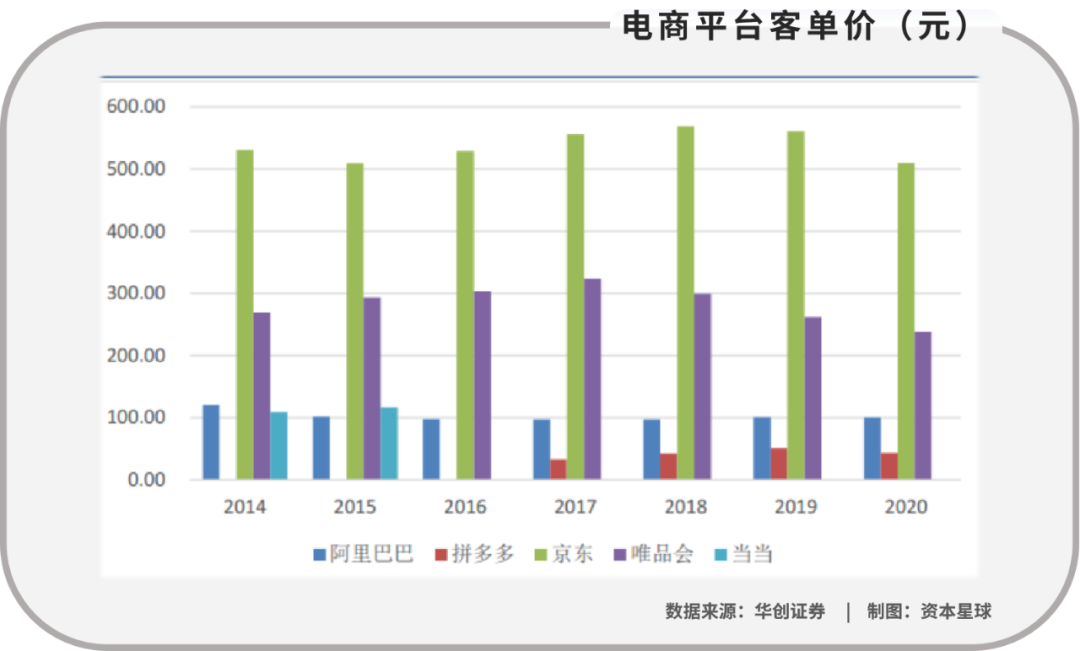

最后,從品類上看,不同品類的單價差異較大,因此不同垂直電商客單價有所不同。

單一品種起家的平臺中,主營3C品類的京東客單價最高,主營品牌服飾的唯品會次之。在相同的毛利率下,客單價越高則毛利額越大,在相同的購買頻次下,自營電商擁有更強的盈利能力,而平臺電商亦能獲得更高的GMV,即意味著更高的收入,從而更具備支付供應鏈和物流建設的資本開支。這也解釋了為什么垂直電商中,京東能夠給予消費者更好的履約體驗,借由這種履約體驗又可以促進消費者二次消費。

基于貨品與用戶的辯證關系,那些隕落或死掉的垂直電商,基本都栽在了對“流量、品類和資金”三者的平衡性問題處理上。

當然,垂直電商企業也深知其中的利弊,并有意做出改變。

早前,唯品會就大擴品類以期獲得更多用戶,還將出售觸手伸向物流和金融領域,但最終還是退回到了“特賣”上來。凡客從2011年開始不斷擴品類,從服飾到日用百貨、化妝品、家具電器等領域,但卻遭遇了成本迅速上升以及庫存積壓。

所以盲目擴品類不一定是件好事,垂直電商學平臺電商也不是明智之舉,畢竟“打敗微信的不可能是第二個微信”。

垂直電商的優勢在于專注和專業,能夠提供更加符合人群的特定類型產品,滿足某個領域的需求,更容易加深用戶信任,加深顧客印象,也有利于品牌傳播。

未來,“唯品會”們若想走出頹勢,繼續前行,只能保持專注和專業。零售是一場贏在細節的長跑,在產品、價格、物流服務等各個環節都要做到出色,才能保證在消費者心中的地位并長久留住他們。

參考資料:

[1]《2022未來零售發展報告》,億邦智庫

[2]《電商視角看社區團購,“人貨場”的再出發》,華創證券

[3]《“妖股”被“腰斬”,唯品會能否走出垂直電商模式之殤?》,稻穗兒

發表評論

登錄 | 注冊