雪“高”風波

所謂坐收漁翁之利,說的就是雪蓮。

一包五毛錢,利潤僅五分的雪蓮冰塊,憑借著13年不漲價的低價定位成為圈內清流,因被曝疑似存在食品安全問題,雪蓮官方連夜注冊賬號辟謠,并曬出生產車間照片力證清白。其實早在官方下場澄清前,大量網友一邊倒地為雪蓮撐腰,并放言:塌房也要吃!

沒有對比就沒有傷害,網友力挺低價雪糕的背后,是“刺客”橫行的現狀。網絡上諸如“它明明可以直接搶錢,但還是給了我一根雪糕”、“因為隨手拿了不知名雪糕而破產”等吐槽聲此起彼伏。

在雪糕品牌鐘薛高以“最貴一支66元”名聲大振后,高端市場正在成為集火區,近日,加入明膠致常溫放一小時不化再次讓鐘薛高立于風口浪尖。

從中街1946和馬迭爾的部分高價雪糕,到伊利須盡歡、蒙牛帝蘭圣雪這些高端子品牌,價格兩位數的雪糕占據了市場大半。在北京商超內,像雪蓮冰塊這種價格“低到塵埃里”的雪糕,愈發罕見。

時至今日,含量激增的“刺客”防不勝防,有人感慨“天下苦高價雪糕久矣”,有人為中國消費的品牌力提升而欣慰,在割裂的買賣兩端,是什么將它們拉得越來越遠?

01

低頻消費的解法

吐槽“吃不起”雪糕的90后、00后,實則擔當著消費主力的角色。

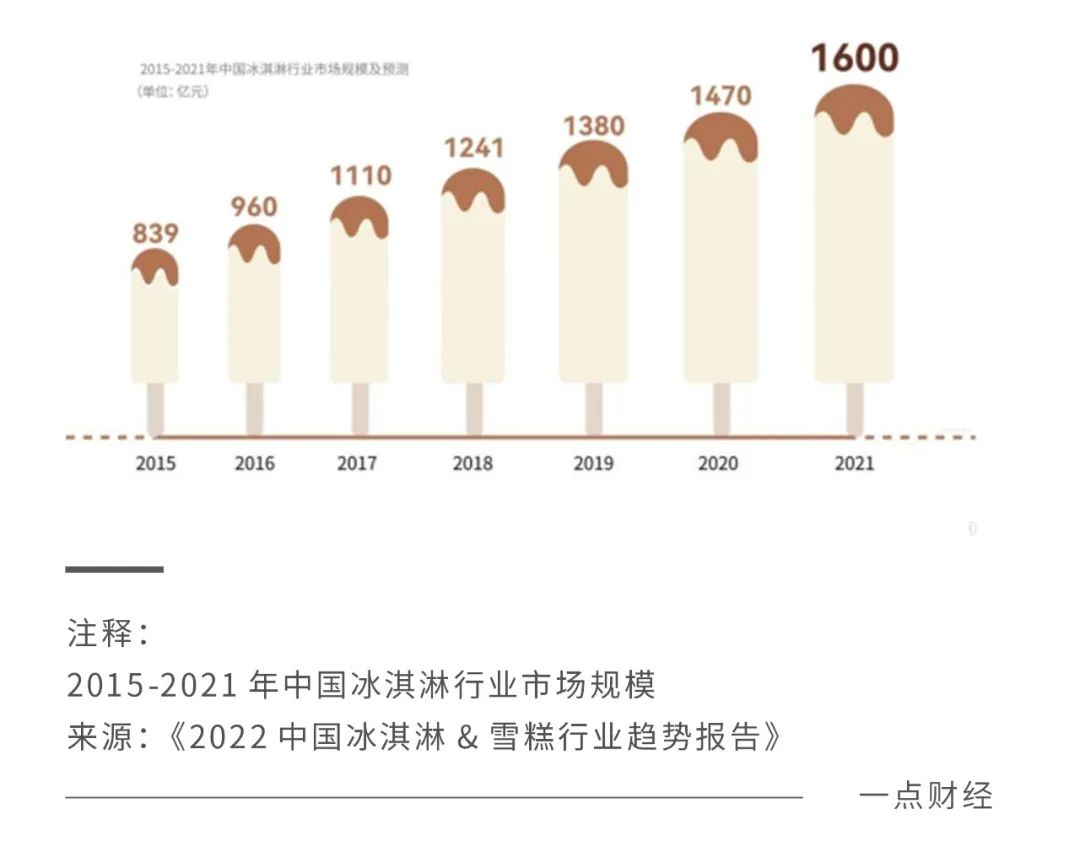

據《中國冰淇淋/雪糕行業行業趨勢報告》,雪糕冰淇淋的主要目標顧客群集中在13歲—29歲。連國酒茅臺也在千億規模的紅利下低頭,用雪糕拉攏年輕人。

在夏季,清涼解暑的雪糕成為了季節性爆品,但其清涼的特性是把雙刃劍,有人喜涼,有人畏涼。

“我覺得我應該代表著一類人,就是不敢吃涼的。”90后的小奕對雪糕又愛又恨,愛其美味,恨其冰涼,迫于生理期的壓力,體質偏寒的她只有在炎炎盛夏時才敢淺嘗雪糕,一個月三、四次已達上限,在秋冬等溫度更低的季節,小奕算得上是雪糕“絕緣體”。

對于不少女性群體,怕著涼是吃雪糕的一大顧慮,女大學生涵涵更多關于雪糕的記憶也止于夏季,在她眼中,雪糕雖解暑,但不乏接受度更高的替代品。

加冰的奶茶,是涵涵一年四季的心頭好:“夏天的時候我大概每周喝兩杯奶茶,其他季節也會考慮,可以做溫熱的,不像吃雪糕會受季節影響。”在涵涵的日常消費里,奶茶和雪糕的單價都在十幾塊,可雪糕的消費頻次遠不及奶茶,旺季亦是。

正如涵涵所言,雪糕的替代品很多,一個西瓜、一瓶汽水都足矣成為Plan B甚至Plan A,而后者在其他季節不受溫度所限,季節適應性更靈活。

作為夏季熱門消費品,雪糕的旺季消費頻率可達2-3天,反之其他三個季節銷量則會降低,有報告指出,中國雪糕市場冬季銷量是夏季的1/30,季節性短板一覽無遺。

不過,也有人熱衷于冬季吃雪糕,00后的小魏就是其一。

把價格天花板哈根達斯納入選擇范圍的小魏,吃雪糕的頻率比前兩位受訪者更高。除了夏天,冬天也是小魏吃雪糕的高頻季節,他將原因歸結為“有氛圍感”,作為一個東北人,小魏難抵雪糕擺在室外賣的氣氛加成,即便天氣寒冷也要來上幾根。“不過春秋吃得少了。”

站在消費者的角度,雪糕的消費始于季節而限于季節,綜合而言,替代品眾多的雪糕遠算不上“高頻”消費品,在半年以上的時間市場反應并不強烈。

據統計,近年我國人均消費大米約110公斤,雞蛋約22公斤,雪糕只有不足3公斤。

眼看著受季節性所困,雪糕薄利多銷、以價換量的路走不通,提高單價、趁著夏季賺一波則成了不少企業的共同思路,畢竟頻次和單價總要抓住一個。

目前看來,高價的確是低頻的一劑解藥,有業內人士向媒體指出,一支十幾元的雪糕,毛利在3-5元,利潤已經超過了一個平價雪糕售價。

改變別人難上難,調整自己最簡單,肉眼可見的是,在高端定位上下功夫的雪糕品牌正成為主流,高價雪糕的市場版圖還將繼續擴大。

02

賣高價,憑什么?

在便利店里,5元以下雪糕可遇不可求。

有媒體記者走訪北京多家便利店發現,5元以上的雪糕已成為主力,部分盒裝產品價格甚至高達幾十元。

冰淇淋漲價,不是消費者的錯覺。歐睿國際咨詢數據顯示,2015-2020年,中國整體冷飲平均單價上漲了30%。

隨著越來越多資本涌入雪糕賽道,加速回籠資金、攤銷初創成本的壓力使得高端化、高利潤成了一眾品牌的追求,而上一個備受資本青睞的賽道——奶茶,走出了一條可供雪糕行業參考的路。

從幾元一杯的粉狀沖泡奶茶,到幾十元一杯的現制奶茶,真奶、真茶的加入將其價格上翻了幾翻,而桃膠、燕窩等食材加入為高價再添了把火。主打燕窩飲品的奶茶品牌牛茶,人均消費50元以上,比頭部品牌喜茶、奈雪售價更高。

賽道不同但道理相通,同樣的產品憑什么你賣得更貴?

材料稀缺性是關鍵。

鐘薛高售價66元的厄瓜多爾粉鉆雪糕,以“比鉆石更難尋找的自然粉色可可豆”作為賣點;蒙牛蒂蘭圣雪在玫瑰牛乳口味產品內添加膠原蛋白肽和真實花瓣;阿蘇山、東北大板等品牌把貓山王榴蓮、晴王葡萄等進口水果加入到雪糕中……

為提升產品溢價,企業通過添加進口食材、功效性成分等強調產品稀缺性,在貼上此類標簽后,雪糕更易實現身價翻倍,而在激發消費者好奇心后,商機自然就來了。

不過,添加劑量有待考證的稀缺原料能否與動輒幾十元的高價匹配還有待考證。在不少高端雪糕的配料表內,水、白砂糖、牛奶等常見材料占據主位,高端原料的添加往往在配料表末尾。

有業內人士指出:“生產一支高品質的牛奶雪糕,包括冷鏈在內,成本價大概也只有7元到8元。”

誠然,多數高價的雪糕成本并不高,但這與其帶來的社交屬性、情感需求等附加值并不相悖,“相機先吃”、“曬圖分享”的消費思維為雪糕們帶來了上限更高的增長空間。

另外,在與奶茶一樣走上了沖高之路后,沿著前輩足跡的雪糕也有獨家秘籍——多場景探索中,雪糕“甜品化”趨勢愈發顯著。

從哈根達斯的冰淇淋蛋糕,到和路雪的冰淇淋泡芙,雪糕與甜品的邊界逐漸模糊,將雪糕帶入更多日常消費場景,是品牌們的夙愿。

一頓猛如虎的操作下,高端雪糕聲名鵲起,但圈內能否跑出一個獨角獸還是未知數,至少在目前,高端雪糕還不是大多數人的選擇,品牌競爭力尚未形成。

艾媒咨詢數據顯示,5元上下的雪糕仍吸引著過半的消費者,接受10元以上雪糕的消費者不足兩成。

而這不足20%的消費者中,復購率又是個問題,當嘗鮮心理成為常態,“上頭期”后噱頭自然難挑大梁,如何讓消費者吃了還想吃,唯有口味見真章。

03

不增反降的毛利

“除了工資以外啥都漲”?

在雪糕界是確有其事,在單品漲價這件事上,雪糕原料似乎脫不了干系。據統計,2008-2020年,牛奶、淡奶油等雪糕原材料成本價格上漲近80%。

但即便如此,以往便宜的雪糕調價后仍“親民”,比如綠舌頭從1元漲到3元,巧樂茲從3元漲到5元。北島雪糕董事長王凱向媒體指出,雖然按照大宗噸位計算一些原料漲了上萬元,但折合到每一支雪糕上成本不過增加幾毛錢。

由于供應鏈成熟和大宗采購的優勢,一些頭部企業已經能夠在原材料上漲的同時壓縮該項成本占比。

以2021年雪糕行業份占比最高的伊利為例,2017-2021年直接材料成本占比由73.09%縮減至67.32%,下降了近6個百分點。

而一些直接材料占比更高些的企業,如八喜母公司三元股份(直接材料占比80%以上)也在壓縮直接材料成本占比,5年內該比重下降了4.68%。

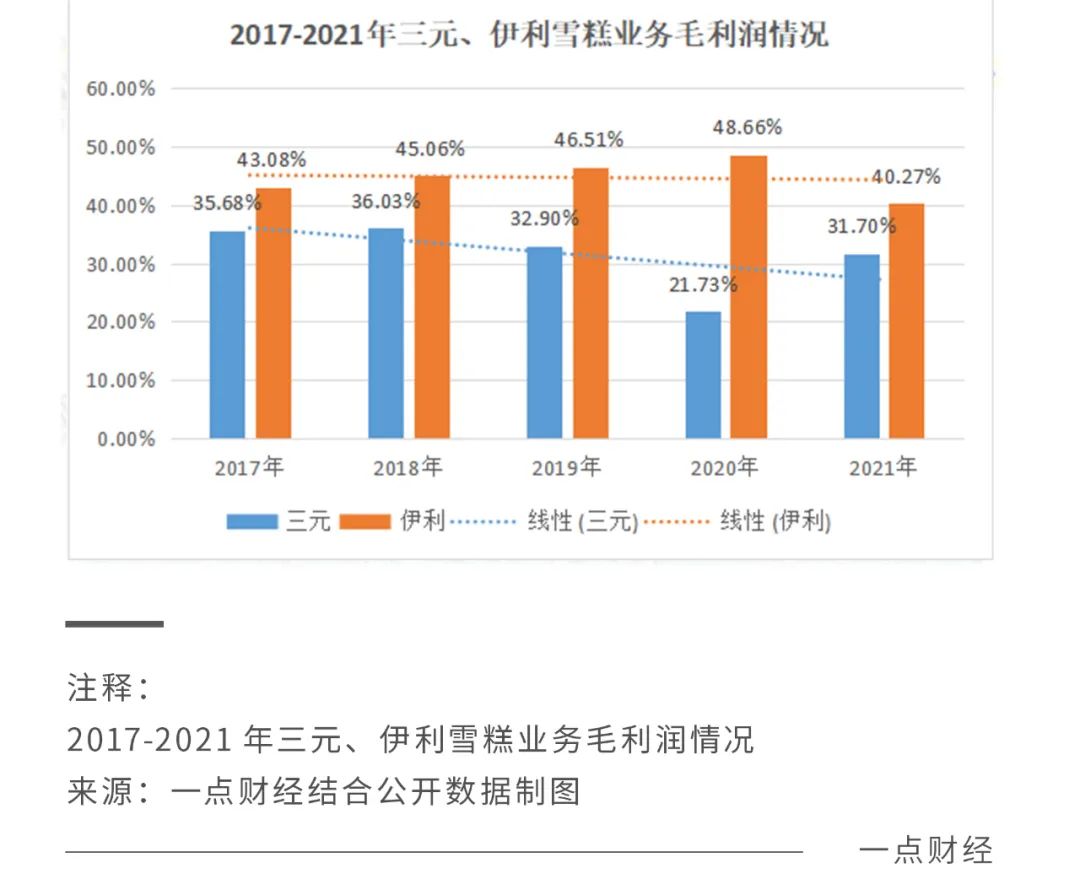

產品單價上漲,原材料價格可控,毛利潤提高看似水到渠成,但事實并非如此。2021年三元和伊利雪糕業務的毛利分別為40.27%、31.7%,不及5年前水平。

究其原因,可從伊利的年報中窺見端倪。2017年-2021年三元雪糕業務的制造費用成本占比由9.63%提升至13.89%,雪糕內卷的時代,三元把更多的錢花在了制造成本上。

伊利則不然,制造費用與直接材料占比均在縮減,而一項2021年新增的成本支出——裝卸運輸費,成為了破解謎題的關鍵。這項支出達4.07億元,占總成本的9.53%,超過直接人工費用。

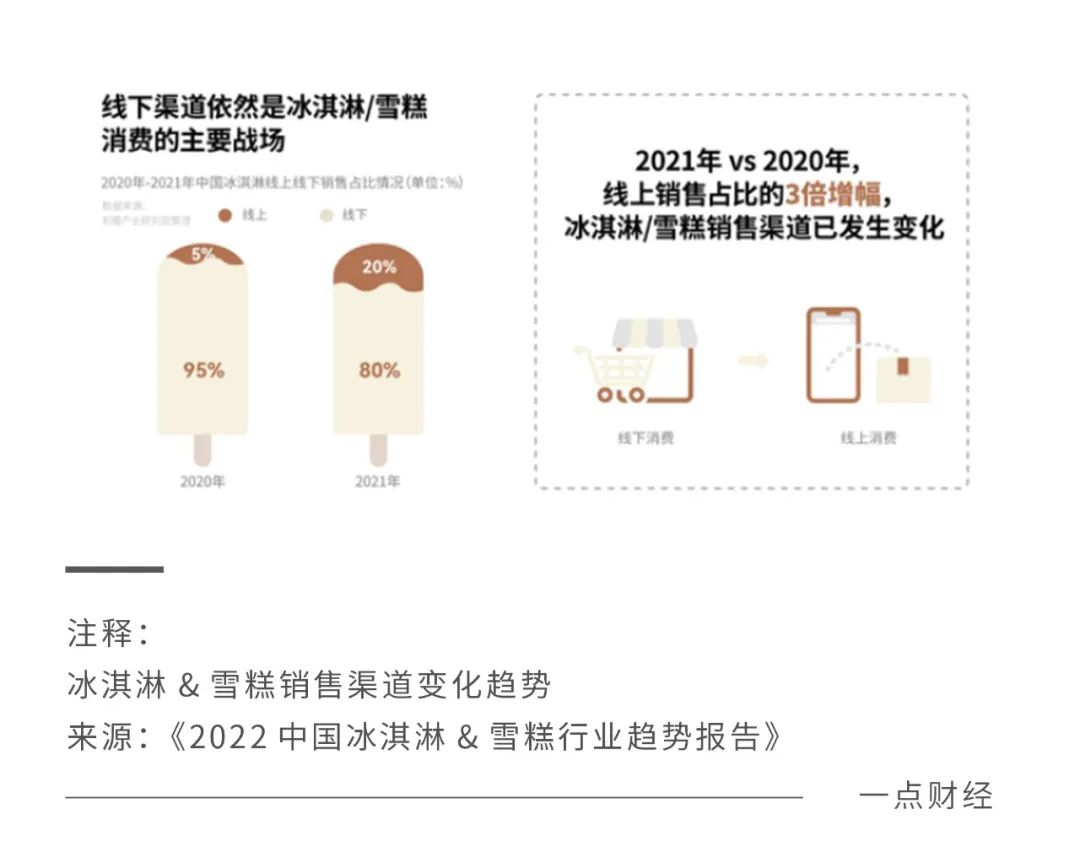

官方將此歸結為“產品結構調整”,在其打造“巧樂茲”“甄稀”“NOC 須盡歡”等品牌形象的同時,財報中亦提到了線上渠道的探索。

于伊利乃至整個圈內企業,逐年提升的運輸成本,在制約毛利潤的向上。

由于雪糕線上消費的增加,冷鏈水平成了一大考驗。有媒體統計,冷鏈運輸成本比普通物流要高40%-60%。對此業內人士向媒體表示,網上售賣雪糕的運輸成本較高,需要用順豐冷鏈并放置干冰,成本1元的雪糕,至少要賣到5元以上。

面子上的裝卸運輸費,實則與線上渠道的鋪設密不可分,線下渠道更為完善的傳統品牌開始著眼電商經濟,這一點與新銳品牌相反。

炙手可熱的鐘薛高,以線上渠道起家,在銷量猛增的情況下,鋪設線下渠道勢在必行。不過彼時的鐘薛高在線下知名度遠不如今日。為換取更多銷售渠道,鐘薛高一度在2019年打出了“免費向商家提供冰柜”的優惠政策,如此豪橫的大手筆背后,是渠道鋪設的高昂成本。

結合對幾家傳統、新銳雪糕企業的觀察可以發現,企業們直接原料下降毛利率卻不增反降的原因是,其他成本在增加,運輸、制造、營銷……不同企業側重點各異,但唯一的共性在于,成本費用分攤到末端的零售價格后,雪糕價格自然走高。

如今看來,高價雪糕的生意并非一本萬利,冷鏈建設、品牌創立等成本需要時間消化,供應鏈的完善讓產品立得住,消費端的認可才能令品牌走得遠,外表光鮮的雪糕們依然在苦煉內功,拉鋸戰仍在繼續。

04

結語

風起云涌,雪蓮們難覓,鐘薛高們當道,冷柜中雪糕已不是兒時的模樣。

不可否認,鐘薛高等新銳品牌的涌現為雪糕行業注入了活力,期待未來有更多新生力量出圈,打破現有格局。但一味向高端發起沖擊,將自己做得離消費者越來越遠不是唯一的辦法。所有品牌都想做細分品類的王者,但當所有人扎堆向一個方向,通往王者的橋梁也許會坍塌。

發表評論

登錄 | 注冊