美團被誤傷

一則“清倉”傳聞,再次把騰訊放到輿論中炙烤,美團也被誤傷,跌去千億市值。

01

“分手”謠言

8月16日下午,互聯網行業掀起一場輿論地震。

震源是路透社的一則報道:“騰訊計劃出售所持有的美團總值240 億美元的全部或大部分股票。據悉,擁有美團 17% 股份的騰訊近幾個月來一直在接洽財務顧問,研究如何大規模出售美團股票;如果市場條件合適,騰訊有望在今年內開始出售。”

一時之間,“騰訊也不看好美團”、“互聯網時代風口要結束了”等言論甚囂塵上。

對此消息傳聞,騰訊方面很快發文辟謠稱:“上述傳聞不屬實,騰訊目前沒有計劃出售美團股份”,騰訊公關負責人也在朋友圈發文回應是“外媒亂傳中國企業消息”。

一則不實傳聞,再次把騰訊置于聚光燈下,也讓美團市值跌了千億。昨日消息曝出后,美團在午后一度大跌10%后,收跌9.07%,截至發稿前,美團總市值1.06萬億港元。

不怪市場情緒反應激烈,近幾年騰訊的確減持動作頻頻,有媒體做過統計,騰訊近一年共計減持六次,其中既包括京東、Sea這樣的互聯網電商巨頭,也包括新東方、海瀾之家、華誼兄弟、步步高等傳統線下企業。

疫情反復導致大環境遇冷,再疊加反壟斷反無序擴張的呼聲,騰訊套現減持、聚焦主營業務無可厚非。在今年一季度的業績會上,騰訊管理層稱騰訊未來會對投資采取更平衡的措施,看起來騰訊的“瘦身”動作在未來仍將繼續。

但騰訊與美團的合作,無論是從資本層面還是業務層面來看,都是向好的,不僅沒給騰訊經營帶來壓力,反而給它帶來豐厚回報。

據雪球網友“ICPA”梳理統計,不考慮美團上市后,騰訊從二級市場買入的少量股份,騰訊在美團上的投資成本約40.73億美元。據美團財報,騰訊持有美團股份占比約17%,以美團現下市值(1319.48億)計算,價值約224億美元,數倍浮盈,這波投資,很劃算。

一名資深投行人士也在接受《科創板日報》采訪時稱,騰訊如果真的決定出售美團股票,可能是覺得美團峰值已過,騰訊需要回籠資金去做其他事。“持有的股權不做變現,老拿在自己手里未必劃得來,對于騰訊來說,是兌現了收益”。

02

美團被誤傷

“清倉”傳聞之前,騰訊與美團算得上業內合作的“典范”。

兩者的緣分始于2016年1月。彼時,美團接受騰訊領投的33億美元E輪融資,而美團此后的戰略融資、Pre-IPO和定向增發,都有騰訊的身影。

2021年7月,騰訊還對美團增資26億,投資用于后者的無人車、無人機配送等技術研發。

而在兩者資本層面合作加深的同時,業務層面的合作也同步展開。作為流量入口,美團外賣、美團團購于2016年、2020年先后進入了微信支付的“購物消費”板塊。2017年,美團就已成為騰訊微信支付在線下餐飲領域市場份額最大的合作方。除此之外,美團還與騰訊在微信錢包、小程序,以及地圖、微信卡包等多項業務和產品上有合作。

猶記得2017年5月,美團CEO王興在接受《財經》雜志專訪,在問及“互聯網圈有誰是你的朋友嗎?”時,王興給出的答案是騰訊。

可見對美團來說,騰訊不止是股東,更是盟友,與騰訊的合作一直是愉快的。而此前騰訊多次注資,顯然也是看好美團這一“標的”,及時辟謠也已表明自己的態度。

這次美團明顯是被誤傷,那些以騰訊拋售美團為由唱衰美團的,大可不必。事實上,美團有著夯實的基本面,甚至算得上一級市場里,為數不多業績快速回暖的企業之一。

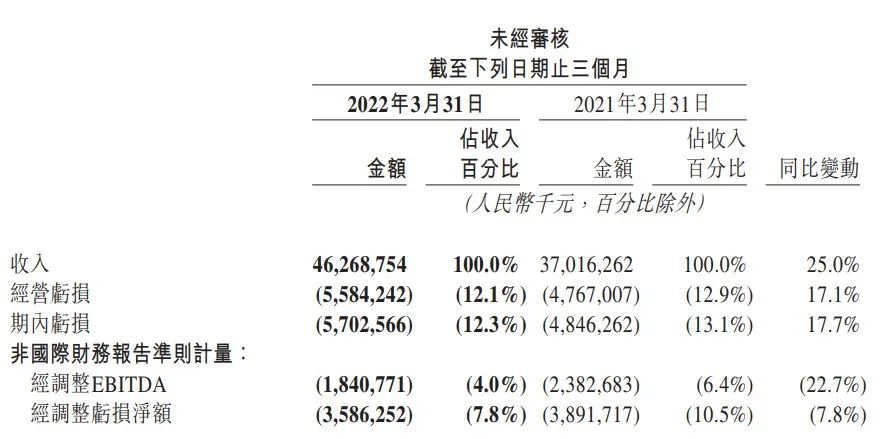

2022年一季度美團營收462.7億元,同比增長25%,其中餐飲外賣業務及到店、酒店及旅游業務營收均實現超兩位數增長,分別為17.4%和15.8%,稅后利潤與經營利潤率均實現同比增長。新業務收入同比增長47%,其中美團閃購增長強勁,一季度的訂單量同比增加近70%,用戶數和交易頻次也有所增加,年交易用戶數的增加推動了訂單量的迅速增加。

疫情之下經營利潤好于預期,印證了美團經營的韌性。而這種韌性,得益于美團業務多點開花的積累與沉淀。

很少有一家企業如美團這般“多變”。團購起家,業務從外賣延伸到酒旅到店、打車、社區團購、即時零售……美團也從聚焦“Food+Platform”的生活服務平臺,進化為聚焦“科技+零售”的互聯網巨頭。

“有限游戲在邊界內玩,無限游戲卻在和邊界,也就是和規則玩,探索改變邊界本身。”

王興是個從不給企業發展設限的創始人,他也不止一次表達過,太多人去關注邊界,而不關注核心。對一家公司來說,什么是核心?一,就是“你到底服務什么人,給他們提供什么服務”,圍繞這個問題,就可以不斷去嘗試各種業務,拓展邊界來找答案。

這種無限游戲的思考邏輯,使得美團每次達到營收平衡點,就會大舉投入資金去布局新業務,主動以虧損為代價拓展自己的邊界。

僅2021年一年,美團以零售業務為代表的新業務虧損就高達384億元,吃掉了它在餐飲外賣、酒旅等傳統業務上的利潤。要知道,2021年全年,美團的總收入1791億元,經營虧損231億。

而其圍繞核心與市場需求的前瞻布局,也的確取得成效,美團的營收規模雖遠不如已經盈利的阿里和京東,但它的市值卻能超過京東,達到阿里的一半。

03

謹慎的王興,下注即時零售

再退一步講,即便騰訊未來有一天真的減持了美團,也不會影響美團的企業經營。畢竟,王興是個對企業經營有著很強風控意識與戰略定力的掌舵人。

去年下半年,王興就曾對內表示美團要以未來三年融不到新錢的預期做準備,對企業經營做出了“最糟糕的極端假設”,以此來提醒自己和管理層,重視企業經營的現金流和系統性降本增效,追求盈利性增長。

尤其近幾年大環境下行,美團一邊需要投入大量人力物力改善騎手的工作權益,下調商家的抽傭比例,一邊需要開辟新業務,尋找發展強勁的利潤增長點。即時零售,便是王興重點下注的對象。

2021年9月,美團戰略升級為“零售+科技”后,專門成立了一個負責零售相關業務討論和決議的特別小組,由王興、王莆中、陳亮、郭萬懷等組成。美團甚至放出豪言,要在未來五年,在即時零售市場拿下4000億的流水規模。

其實近兩年,實物電商與服務電商的服務邊界愈發模糊,阿里有餓了么,抖音鼓勵餐館直播賣小龍蝦與火鍋外賣,京東最近也在研究進軍外賣的可能性。美團布局即時零售,是用自己的流量與騎手運力,為大量本地實體商家賦能。

在王興看來,零售行業的終局是“萬物到家”,拆解來看,萬物意味著“多”, 到家,意味著“快”,“快”是即時零售相較B2C電商最大的優勢,理論上,運力越充分,覆蓋城市越廣,即時零售的規模價值便越大。美團依靠527萬騎手覆蓋2800個縣級以上城市,為自己構筑了一道即時零售的護城河。而最近兩年,美團在“快”的基礎上,還在向“多、好、省”三個方面發力。

去年以來,美團在全國發力針對日用百貨、快消品及寵物用品的前置倉項目——美團閃電倉。截至今年6月,已覆蓋全國100多個城市,合作商家500家,建倉1000多個。

美團閃購實際上構建了一個由“美團閃電倉”商家與第三方品牌商家組成的“倉+店”體系,1000多個倉與品牌商家自有門店,能夠在滿足用戶應急需求的同時,向更多場景延伸。

2022年Q1,美團閃購、美團優選以及美團買菜等多個業務線所在的“新業務及其他”收入同比增長47%達145億元,占集團總營收的31.3%;其中,美團閃購的訂單量和GTV(平臺交易總額)分別同比增長了近70%和80%。

對品牌和商家而言,即時零售不僅拓展了線下商業半徑,而且還是提供了一條讓服務觸達用戶的高效路徑。例如國產手機品牌皆將線下視為高端化的核心戰略。其次,閃購解決了疫情所導致的種種庫存壓力,并完美解決了過去線上線下沖突的困境。

如果說前十年,電商開辟了線上經濟的黃金十年,那么即時零售不啻于開辟了一次線下經濟的黃金十年,沿此思路,率先實現規模化的玩家將極可能成為下一個電商巨頭。

美團,依然身在局中,占有一席。

發表評論

登錄 | 注冊