邊際效率走低,下半年零售如何通行這“煎熬”季?(上)

出品/聯商VIP專享頻道

撰文/沈追

每到節點,停下來總結一下,想一想未來總是很有必要。對從業者來說,該怎樣認知時局?友商之事,又有哪些啟發?本質之后,該怎樣確定行動呢?

2023上半年已入塵埃,從總體上講,中國經濟面臨結構性減速和周期性減速并行的大勢區,消費市場經歷了一個信心“釋放→重構→失望→理性”的過程,零售各企業在止跌、求存、求增各個層級上,展開了組織調整、業態升級、場景更迭、運營減調、技術運用等系列動作,從效果來看,面臨明顯的邊際效益下降的挑戰。

未來,可能大家都會經歷一個長周期的“煎熬”過程,現金流至上,生存仍是第一要務;失速之下,零售行業仍會創新涌現,整合不斷;企業,境遇各不相同,但都會發揮動能;選擇積極,貼緊用戶、關注效率、扎實經營、順勢而為非常重要。

本文將從以下幾個章節來回顧上半年宏觀局面和零售大勢,同時展望下半年以及未來的趨勢動作,找到確定性答案:

一、宏觀大勢阻塞重重,結構調整任重道遠

二、人口老齡化、消費分層及結構碎片化值得研究

三、零售業態大平臺、多場景零售動作頻頻,商業價值向效率和效益精進

四、零售品牌內部面臨壓力,動作頻頻但需關注邊際效益

五、零售從業者需要升級認知,創造新價值

六、我們最終都要選擇積極,尋找新效率

七、總結:在邊際走低的情況下,在環境、認知和行動的模型下迭代

上篇(第一~三章節)

一、宏觀大勢阻塞重重,結構調整任重道遠

2023年上半年,根據國家統計局發布數據,我們會看到很多宏觀面的壓力。

1、進出口略有增長

1-5月份,貨物進出口總額167714億元,同比增長4.7%。其中,出口96214億元,增長8.1%;進口71500億元,增長0.5%。

這些數據,是在復雜多變的國際形勢下,中國領導集體用斗爭和平衡的藝術獲得的,美國聯合盟友持續打壓中國是未來的持續大勢,這一階段,可能要持續到中美競爭最終出現絕對勝負才會扭轉,所以,出口對經濟增長的增量動力,邊際效率不會太高。

2、全社會固定資產投資略有增長

1-5月份,全國固定資產投資(不含農戶)188815億元,同比增長4.0%,比1-4月份回落0.7個百分點。

A、分領域看:基礎設施投資同比增長7.5%,制造業投資增長6.0%,房地產開發投資下降7.2%。

B、分產業看,第一產業投資同比增長0.1%,第二產業投資增長8.8%,第三產業投資增長2.0%。民間投資下降0.1%。高技術產業投資同比增長12.8%,其中高技術制造業和高技術服務業投資分別增長12.8%、13.0%。

過去,以房地產、基建為投資核心,鄉村振興工程開展的架橋修路及新基建也基本告一段落,在國內形成了大量的實物資產,這些資產增量空間或者再投資空間接近瓶頸,后續核心是持續運營。從效能上講,兩者在總額和杠桿上差別巨大。

未來,基于實現“雙碳目標”,高能耗和高排放的產能需要技術改造,固定資產投資的重點,就會側重于高技術制造業和高技術服務業,而這些投資,很大程度上意味著全社會資產結構要重構,就像網絡零售對傳統零售形成沖擊一樣,一個高科技的智能化、無人化工廠,對傳統工廠整體價值鏈都會帶來打擊。我們能確知,數字化、無人化、智能化是不可逆的趨勢,只是,我們還處在這個調、轉、升的過程中,所以投資對增量的拉動同樣壓力重重。

3、社會品零售總額增幅波動

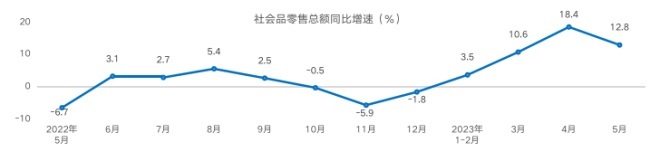

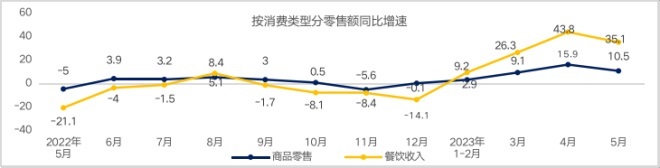

2023年一季度,全國居民可支配收入同比上年名義增長5.1%,扣除價格因素,實際增長3.8%,考慮地區和行業影響,增幅可以忽略不計。消費受居民錢包的影響,在經濟大循環尚未完全啟動的情況下,社會零售也很難出現爆發式增長。從1-5月來,社零最高增幅出現在4月份,后出現增幅回落,并且主要是因為餐飲的增量拉動社會品零售總額增加,商品零售領域增長其實很不容樂觀。

A、按零售業態分,1—5月份,限額以上零售業單位中便利店、專業店、品牌專賣店、百貨店零售額同比分別增長8.0%、6.8%、6.0%、11.4%,超市零售額同比下降0.3%。

B、 1—5月份,全國網上零售額56906億元,同比增長13.8%。其中,實物商品網上零售額48055億元,增長11.8%,占社會消費品零售總額的比重為25.6%;在實物商品網上零售額中,吃類、穿類、用類商品分別增長8.4%、 14.6%、11.5%。

以上數據是消費端最終的結果,而企業,更值得從供給側來看。中國零售事實上從2019年已經過剩,疫情三年更是進場了眾多玩家,而行業的產能過剩,一般會有價格相對下滑、企業盈利能力大幅下降、行業大面積企業虧損、商業物業空置率大幅增加、僵尸企業增加等表現。根據國家統計局網站信息:

2018年末,全國共有批發和零售業企業法人單位649.9萬個,從業人員4008.2萬人;而2021年末,批發和零售業法人單位超過930萬個,增幅超過43%;

業績方面,根據聯商數據:

2022年,35.9%的便利店企業銷售總額同比下降,44.3%的超市企業2022年銷售同比下降,四成連鎖餐飲2022年凈利潤下降超50%......

這樣的大背景下,行業的淘汰、整合勢必還會加劇。2023年,相當多的企業閉店、退城,正是這種過剩的表現。對尚在牌桌的企業,至少在意愿和行動上,要有競爭的敏銳度和攻擊性。

4、全國規模以上工業企業業績不樂觀

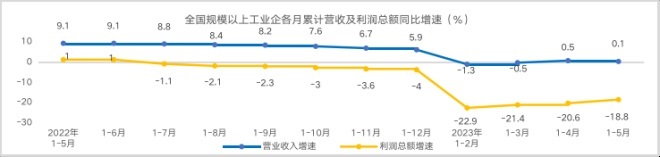

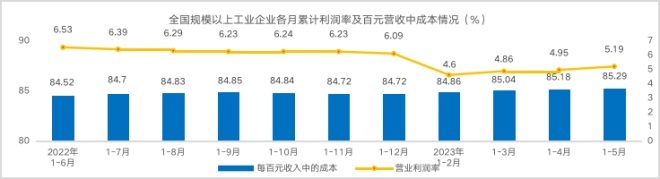

全國規模以上工業企業1-5月利潤下降18.8%,分類型看,私營企業營業收入下降1.2%、利潤總額下降21.3%,1-5月每百元營收中成本85.29%,高于同期數據,營業利潤率5.19%,低于同期水平:

作為占比達39.9%(2022統計數據)第二產業,全國規模以上工業企業業績,則鮮明的代表著供給側的狀況,1-5月-18.8%的利潤增幅,形勢是不樂觀的。

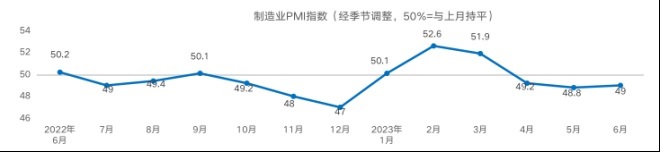

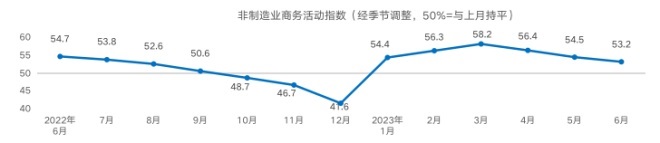

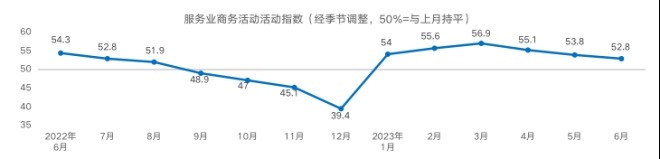

5、PMI指數傳達制造業信心仍然不足

用于反映經濟變化趨勢的PMI指數,制造業PMI近幾月連續低于50%以下,非制造業和商業從3月起出現回落。

整體來看,疫情放開半年多,非制造業商務及服務商業活動率先啟動,而制造業則需要一定的撬動周期,整體去庫存壓力仍在,因疫情導致的“需→產→供”結構性障礙,還需要時間周期來消化。而PMI還有新訂單、生產量、雇員、配送及存貨5個擴散性指標也很值得進行洞察。

上面的數據是結果,同時也是事因,整體的數據形勢讓我們看到動力不足、信心波動、增長失速,反應到不同層級的市場、不同地區的企業,震蕩可能更大。

那么,這些又與你我何干?我們又該如何呢?透過這些,我們可能還是需要一些準備:

(1)要把握趨勢,做好持續艱難的準備。當前,中國經濟中“出口&投資&消費”三種經濟動能,邊際效率不足一時無解,所以大環境低速也可能是大勢。承認困境并不丟人,務實準備才是好漢。依照當前的業績狀況,做好業績持續惡化的預案,特別是現金流預案非常重要。

(2)要把控企業所屬市場的要素變化。我們知或不知,確定或不確定,經濟大勢都會對各種資源要素產生影響,如收入預期、渠道規模、產能縮擴、競爭出入、技術變革等,零售做的是供需聯的生意,對消費者、供應鏈和本業態競爭體的變化,一定是要做階段性的數據實證,它可以幫助企業錨定認知效率。

(3)要從戰略上實現最小的經營單元盈利。這是企業運營資源、精細化和效率提升的要求。我們很難影響大勢,在企業內也不一定能操好大盤,所以,從最小經營單元看盈虧,這個視角很重要。

二、人口老齡化、消費分層及結構碎片化值得研究

消費的底座是用戶錢包和收入預期,而年齡結構則是兩者的重要表征。從供給側來說,人口結構變化,會帶來勞動力供求關系的變化,老齡化會使得勞動力成本持續上升,也會導致儲蓄率下降,整體勞動生產率增速會出現下降;從需求側來說,少子化、小型化、老齡化帶來的是部分常量需求萎縮、健康和便利需求增加、家庭餐桌開飯率及用餐結構變化。

中國人口結構表

行業內,我們經常聽到首都經濟貿易大學陳立平教授講這個話題,但真正當回事的企業其實很少,可能我們還沉浸在過去中青用戶的心智中。年齡背后鑲嵌的是生活方式,年齡形成的反響,是在不知不覺中聚攏的,它帶來的5%-10%的變化,很多時候可能就是企業生存的邊際線!當數據跨過一定閾值,經營也就是另外的定性了,特別是對人口相對靜態或凈流出的城市,所以,企業不得不察:

1、企業需要對老齡化及家庭老人實施的購物行為進行分析

與生活及工作方式相關,大部分家庭購物會有明顯的場景分層:高凈值消費集中于年輕人,而常規性、基礎性消費由中老年人實施。當前,移動電商、直播等基本完成了中老年用戶的市場教育,但相對網絡原住民,他們的貢獻邊際是下降的。所以,3-5年一個代級周期,用戶年齡結構變化帶來的需求適配,是需要階段性邏輯調整的,特別是主營生活食品及用品的企業。

對企業來說,通過會員大數據能夠分析到顧客畫像、到店頻率、消費品類等變化,其中有些是與年齡強相關的,有些弱相關的。而這些變化,可能不是變大了,也不是變小了,而是變碎了,覺察,是第一位!

2、年輕群體容量到底有多大,他們的消費渠道在哪?

與老齡化匹對,新中產成了一個大詞,還有相當多的企業,立足于得年輕人得天下,最不濟也想掛個邊。年輕群體與中老年需求肯定有部分重合,但大部分是“你之砒霜、我之蜜糖”的特別渠道,還有購買頻次的極大差異。而零售業想把年輕群體拽住,看重的是其增長潛力,所以,對年輕群體的場景洞察同樣需要企業的投入,至少先成為年輕群體的次要消費場景,然后再提高這一比例。

想,誰都想,只是看企業能持續性地提供何種年齡價值了,覺察,還是第一位的。

3、企業的供給能力契合力夠不夠?

這個其實是零售業最核心的問題,“賣什么?”,當下,銀發經濟、寵物經濟、戶外市場、潮玩市場、新電子消費、醫美周邊......各種行業報告會給企業很多誘惑,似乎什么都可以做,但回到現實,每個企業都得做出選擇,要么加,要么減,或邊加邊減。而事實上,在總量過剩的今天,企業供應多少都不是問題,而就像鑰匙開鎖、齒輪咬合一樣,契合度才是核心。企業最終要在自己的能力圈內,效率才會最高。

對于宏觀波動,只是談談概念并不利于我們獲得確定性,我們也可以不做任何動作,但客流都大幅下降了,我們延續過去的方式肯定不行。大多數員工每天在做邏輯相似的事情,所以邊際效益一定下降,企業也是。所以今天,企業對本城市、本地區宏觀環境及消費者進行研究可能更有意義。

然而,我們聽了很多行業峰會很多企業的宣講,真正系統化、精細化講到自我用戶的企業沒幾家,這可能從另一方面也說明,很多企業的數字化還是個半吊子,很多似乎還是憑著感覺做事,特別是靠企業家的直覺。不是說直覺不厲害,而是當時局發生系統性失速時,企業需要系統適配,系統性的用戶解構,很多時候是給我們一個刺激,踢一腳,提個醒,然后讓大家做出決策。

三、零售業態大平臺、多場景零售動作頻頻,商業價值向效率和效益精進

2023年上半年,零售業總體偏向于內生性變化,說是內生性,核心是動作并未超越過去幾年的認知范疇,商業模式創新相對變少,大多數企業圍繞效率和效益兩個主題左右騰挪。如果拎出幾個主題,我們可以從需求內容變化、場景穩定程度、遠場近場、效率和內容變化幾個維度來看:

1、平臺、場景可塑性強的商業體,動作更多

2023年上半年,就擴張性而言,平臺、電商、購物中心、零售動作最多,如抖音擴張自營電商、允許個人賣家入駐、全國18城上線外賣、抖音超市上線、銷幫APP上線等;美團反擊抖音商家平臺扣點直接減半、上線「團購配送」等;京東調整構架、成立京東云事業部、新設創新零售部攻堅線下零售等;拼多多直播發力,開啟全品類擴張......

購物中心方面,2023年華中地區擬開業購物中心71個、永旺夢樂城加碼長沙,將投資6-7家購物中心、4月新開購物中心數量暴增414%、天虹今年計劃開設3-4家購物中心......

而增幅偏低的百貨、便利店、超市、專業店迎來很多閉店的消息,3月超過651家門店宣布閉店,環比2月閉店124家,增長約80%;言幾又全面退出上海市場、克莉絲汀所有門店停業、國美關閉西安及福州所有門店、太平洋百貨退出上海市場、家樂福退出湖南市場&深圳首店關閉、華潤萬家退出福州市場......

線上場景中,非平臺企業到家業務訂單銳減,每日優鮮收摘牌退市通知、叮咚買菜撤出川渝市場、樸樸超市被評流量和同質化焦慮......

而開與關、進與退的背后,除了需求、競爭之外,還有一種騰挪空間的不同,模越大,空間越大,承載的變化可能就越多,消費者認知的可變性也高。3月以后,以社交、體驗為主題的商業內容重放異彩,這些,也是未來值得關注的趨勢,像端午,各種節令、民俗及升級類項目火爆,說白了,是變化,產生了新的邊際。

2、遠場追求近場內容,近場追求效率,商業在多快好省幾個緯度上繼續疊加內容

以交通工具和顧客停駐時間評判,零售在遠場和近場兩個緯度,也體現了不同的內容:

(1)遠場,如購物中心、大賣場、百貨,需要以汽車為交通工具、有較長時間逗留內容的,從經營面來看,更多在增加內容,體驗重新躍上臺面。

(2)近場,步行、即時交割,如社區生鮮、便利店、專業店(零食店),特別是硬折扣超市,從運營上看,低價、服務成為主流。

2023年上半年,更多還是平臺公司在推進即時零售相關業務。如京東要求第三方賣家必須在48小時內發貨、聯合30萬家實體店實現一小時送達;抖音小時達測試范圍將進一步擴大;美團上線「團購配送」反擊抖音、小范圍測試15分鐘極速達服務;高鑫零售M會員商店全國首店推出半日達;永輝更是把“店倉一體”線上化升級當做業績扭虧為盈的希望......

在全國,奧樂齊、奧特樂、折扣牛、愛折扣、條瑪、吖嘀吖嘀、零食魔琺、小象生活、京小盒等一大批硬折扣店興起.....

(3)而在兩者之間,如若承載不了體驗、容納不了豐富度,企業,更多是選擇品類綜合化,在可以單場景的某一門類中,提供體驗和豐富度。

2023上半年,一些網紅食品和門店退潮,多數零售企業減法內容可能更多一些,減人、減面積、減品,場景內容容納的深度和廣度有調整;預制菜、自有品牌、潮玩、萌寵、戶外等新需求還是有相當多的增幅內容。

而總體上,零售業都在向近場、向即時零售的邏輯靠近,而從本質上講,體現的都是整體價值鏈的升級,需要消費者體驗和內容過硬,需要用戶鏈接工具和效率夠格,需要做好數字化基建,需要做好場景化、多元化營銷。

這些動作的底層,都是在“多”、“快”、“好”、“省”幾個維度上尋求價值,這些,也是商業追求的無盡前沿。

2023年,低價成了一個突出的話題。

經濟下行,低價的作用被重新強調到一個新的高度,除了硬折扣店、奧萊、團店,大家都在低價上規劃,京東要回歸低價、阿里要回歸淘寶,螞蟻商聯吳金宏總、盒馬侯毅總講硬折扣是未來。對此,我們有這樣的幾點想法:

(1)企業必然要尋求以低價為核心的運營關。永遠用精益管理的思路,提高價值鏈效率,降低價值鏈綜合成本;許多企業,因為價值鏈層級和深度的原因,低價并不可得,但并不影響其用低價為價值觀進行價值運營。

(2)永遠要警惕有一個價格殺手會猛然出現,與其被動,不如我先來做。企業要找到低價的幾個源頭:或輕-綜合成本比別人低,或大-有規模效應,或快-更有效率,或新-創新帶來收益紅利,或獨-掌控了稀缺性。

(3)低價是消費者價值需求最重要的一環,但不同業態訴求不一樣;高端百貨、購物中心、品質專業店并不以低價為訴求;低價是商業交易價值中一個外顯載體,但還有例如豐富性、體驗感、滿意度、便利性等價值點。

(4)就業態來講,市場就該有豐富多彩的層次。行業一直逃脫不了專業化和綜合化飛輪,企業走不出低價殺手到品質提升到輪回,所以,大企業,有資源,有能力了,就該被分解,就該去做更有品質的事情,而中小企業的事情,通過低價及價值附加,進行邊緣增生,這就是生態。從這些角度,大企業應該回歸創新,回歸品質,或者做一家有創新、低價戰略滲透入骨的大企業。低價,應該是中小企業的事情。

總之,低價是重要的零售戰略內容之一,企業對此應該有攻擊、又有防護的護城河,同時,應該有企業擅長低價,也應該有很多企業承載品質。強者,秉持中庸之道。

3、基于效率及效益訴求,行業似有共性動作

零售每年都會發生很多事,方向五彩繽紛,但2023年上半年,行業出現了更多的“被”調整,很多似相同:

(1)許多退居幕后的老板或控制人直接下場,回歸及新方向篤定

最明顯的是阿里和京東,3月份馬云回國后,阿里正在迎來巨變,組織推進了“1+6+N”,人事上CEO調整,業務重心上強調回歸淘寶&回歸用戶&回歸互聯網;去年重新回歸京東的劉強東,將打法聚焦在低價上,2月份將升級「百億補貼」為一級入口,618活動更是全行業投入力度最大;國美黃光裕出獄后一直在努力拯救,還有相當多本已交棒的、地區性品牌的創始人回歸。當然,唯一不讓我們意外的例外,是胖東來創始人于東來宣布退休......

這些信息,反應的是產業資本對成長性、對效率和效益現狀的不滿,也有對企業失速失控的預警,因而需要更大的能量;回歸或創新,是一些動作,更是一種決心。

(2)中高層調整的內容眾多,尋求業績突破訴求明顯

裁員、優化、調整、重組,業績不行,很多時候會歸結為人不行。

2023年上半年,阿里“1+6+N”調整,阿里云被曝裁員7%、阿里旗下南亞電商平臺Daraz裁員11%、解散自動駕駛團隊全員并入菜鳥;京東成立京東云事業部、5.11日許冉接替徐雷擔任CEO,而一個半月后,產發CEO胡偉、京東健康CFO曹東履行,物流CEO余睿被替;而京東設置創新零售部,由閆小兵領隊,此外,副總裁顏偉朋(負責京東零售技術研發與數據中心)、王笑松離職;美團優選多個核心業務負責人調整,王慧文因健康原因辭任美團董事;家樂福中國COO離職、盒馬成立可持續發展部、李國任盒馬NB事業部負責人;星盛商業執行董事及行政總裁陶慕明辭任、天虹股份高管變更,肖章林擔任董事長,王維忠將任萬科南方區域商業事業部總經理.....

小公司的人事調整可能更加頻繁,只是很多我們無法見到報道,這些調整,背后都有共同的指向,就是業績壓力。而再挖一層,也體現著商業已經進入新的階段,企業成長,需要新的認知體系,至少,延續當前將帥的能力策略,經營效率的邊際效益逐步降低,優化經營結果的概率變小。所以,改變,就像換吃新的口味,至少感覺預期上,存在更大概率。

而從主題上說,一是回歸,阿里要回歸淘寶,京東要回歸低價。二是效率和創新,美團20.65億收購AI公司光年之外,京東成立跨部門項目組,推動大模型優化、國美推出類加盟股權合作項目、盒馬開放生鮮供應鏈、誼品轉型批發部......這些調整,本質邏輯都是再次明晰企業的發展戰略,重組資源,尋求效率和效益的突破。至于結果如何,我們拭目以待。

(3)戰略收縮是主體,商業存量競爭主動性和攻擊性更強

還是因為業績,華潤萬家退出福州市場;誼品退出北京、廣州、蚌埠等市場;盒馬鮮生山東首店停止營業;永輝超市淮安健康路店閉店,永輝再度減持,失去中百集團第二大股東地位......與業績相關,裁員是或多或少都在推動的事情,萬達集團聲明網傳大規模裁員消息不實、王老吉否認銷售崗位裁員20%、小米辟謠武漢總部35歲以上員工裁員......

而仍在經營的門店,我們看到了前所未有的內卷,以6.18為例,從京東、天貓、拼多多、再到抖音、快手、小紅書,普遍從5.20-6.20,足足一個月。按照吳曉波頻道的評價,今年的618,主打價格無套路,生存是第一要務,存量商業的競爭主動性和攻擊性,似乎更強了。

從企業的角度,每個決策都有背后的動因。2023之后,相信陸續還會有更多的類似信息,特別是組織調整、將帥更迭和裁員閉店。看待這些內容的新舊,核心都是效率的視角。決策有時可能是雙面的,我們只是祝愿,如有傷害,影響能在可控的幅度之內,從而讓企業還有留在牌桌上、再徐徐圖之的機會。

(未完待續)

下篇(第四~第七章節):邊際效率走低,下半年零售如何通行這“煎熬”季?(下)

發表評論

登錄 | 注冊