阿里新任CEO回答了三個(gè)問題

撰文/陶魏斌

上任第三天,作為20多萬(wàn)員工的新任“指揮官”,阿里集團(tuán)CEO吳泳銘通過全員信的形式,發(fā)布了自己的“施政綱領(lǐng)”。

主動(dòng)求新求變一直以來都是阿里的風(fēng)格。這次吳泳銘宣布確立兩大戰(zhàn)略重心:用戶為先、AI驅(qū)動(dòng),同時(shí)也更新了行動(dòng)指南,要求對(duì)“技術(shù)驅(qū)動(dòng)的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)業(yè)務(wù)”、“AI驅(qū)動(dòng)的科技業(yè)務(wù)”、“全球化的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)”這三類業(yè)務(wù)加大戰(zhàn)略性投入。

吳泳銘是阿里004號(hào)員工,在公司內(nèi)有極強(qiáng)的號(hào)召力,在這封信的最后,吳號(hào)召全體阿里人“以創(chuàng)業(yè)心態(tài),不沉溺過去,不墨守陳規(guī)”。

今年年初,阿里迎來了成立“24年來最重要變革”——“1+6+N”的組織變革,隨后一系列高層人事變動(dòng)陸續(xù)調(diào)整完畢。

在財(cái)經(jīng)無(wú)忌看來,吳泳銘的這封全員信的核心是和阿里這次的組織變革思想相呼應(yīng)的,同時(shí)這封信清晰地回答了,阿里這家大型商業(yè)組織“為了誰(shuí)”、“我是誰(shuí)”以及“依靠誰(shuí)”這三個(gè)核心問題。

為了誰(shuí)?——用戶為先

“任何一個(gè)組織的目的和價(jià)值,不能在內(nèi)部發(fā)現(xiàn),只能存在于企業(yè)的外部。”這句話出自德魯克的那邊經(jīng)典的《管理的實(shí)踐》。

阿里巴巴從誕生的第一天起,它的使命就沒有再變過:讓天下沒有難做的生意。而在這家公司的價(jià)值觀里,第一條就是“客戶第一”。

這次吳泳銘提出阿里兩大戰(zhàn)略里的“用戶為先”,事實(shí)是和阿里使命和價(jià)值觀的呼應(yīng)。

無(wú)論是全球還是中國(guó)市場(chǎng),都已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)大競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代——所謂大競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代,是指市場(chǎng)供給達(dá)到相當(dāng)充分之后,用戶選擇成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的唯一變量。

換句話說,只有真正幫助用戶解決了問題,獲得用戶的信任,企業(yè)組織才有存在的意義和價(jià)值。

上世紀(jì)90年代,穿越過多次經(jīng)濟(jì)周期的巨頭IBM陷入巨虧困境。緊要關(guān)頭,郭士納挺身而出,通過一系列的改革扭轉(zhuǎn)了頹勢(shì)。

“保持了IBM的完整性。”在回憶自己做過的一個(gè)最重要的決策時(shí),郭士納在《誰(shuí)說大象不能跳舞》一書中總結(jié)說。

這一決策的原點(diǎn),就來自于郭士納和用戶的交流:他們希望有一家公司能提供完整的解決方案,幫助他們解決IT領(lǐng)域的問題。

而當(dāng)時(shí)管理學(xué)界和企業(yè)界一個(gè)主流思想是“小而美”,包括IBM的很多高管在內(nèi),都主張分拆IBM。

最終郭士納決定保持公司的完整性,提供整體的解決方案,而事實(shí)證明,這個(gè)決定最終成功地挽救了IBM公司。

貝索斯也一直宣稱,要把亞馬遜做成“世界上最以客戶為中心的企業(yè)”。

“如果你想鶴立雞群,就一定要真心為顧客著想,要具有長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光,而且要不斷有創(chuàng)新產(chǎn)品的出現(xiàn)。大多公司做不到這些。他們把目光放在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手身上,而不是消費(fèi)者身上。”

“用戶為先”戰(zhàn)略再次給全體阿里人強(qiáng)調(diào)了“用戶”的重要性——而這樣的變化,事實(shí)上今年以來,已經(jīng)在阿里各個(gè)業(yè)務(wù)層面出現(xiàn),今年5月,戴珊在淘天集團(tuán)的商家大會(huì)上,公布的淘天三大戰(zhàn)略,第一條也是用戶為先。

吳泳銘這次上任后,回答了“為了誰(shuí)”,也是為了讓經(jīng)營(yíng)目標(biāo)更加地聚焦和明確,形成思想上的全員統(tǒng)一,把產(chǎn)品和策略的底層邏輯,調(diào)校到“聚焦用戶需求”這一點(diǎn)上,真正做到“力出一孔”。

“我們必須更加堅(jiān)定轉(zhuǎn)向用戶視角,多維度滿足用戶需求,用戶需求的優(yōu)先級(jí)高于一切。更多用戶才能給商家?guī)ジ嗍袌?chǎng)機(jī)會(huì)。”吳泳銘在公開信上也強(qiáng)調(diào)了這一點(diǎn)。

為創(chuàng)造行業(yè)最好的用戶體驗(yàn),吳泳銘提出“我們必須更加開放”,要求各業(yè)務(wù)主動(dòng)以用戶為先的視角,尋求最廣泛的開放與合作,“包括傳統(tǒng)意義上競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的公司”。

我是誰(shuí)?——AI驅(qū)動(dòng)的科技組織

我是誰(shuí)?看上去是一個(gè)哲學(xué)命題,其實(shí)回答的是一個(gè)對(duì)自我的重新認(rèn)識(shí)。這一點(diǎn),對(duì)阿里現(xiàn)在已經(jīng)形成“1+6+N”這樣一個(gè)龐大組織來說,也是一個(gè)關(guān)鍵內(nèi)容。

經(jīng)過20多年的發(fā)展,阿里整個(gè)商業(yè)生態(tài)豐富性很強(qiáng),一方面具備協(xié)同的能力,但另一方面,各個(gè)業(yè)務(wù)條線,相互的理解其實(shí)是存在偏差的。

比如有的認(rèn)為自己是零售業(yè)務(wù),有的認(rèn)為自己是平臺(tái)型的,有的認(rèn)為自己是工具型的……自我認(rèn)知的不同,往往也會(huì)造成各自為政的局面,從而在資源調(diào)配上無(wú)法做到統(tǒng)一。

“下一個(gè)十年,最大的變量毫無(wú)疑問是AI帶來的全行業(yè)深刻變革。”作為有著深厚技術(shù)背景,曾擔(dān)任過B2B、淘寶、支付寶等多個(gè)重要業(yè)務(wù)首席技術(shù)官的吳泳銘,對(duì)于技術(shù)變革帶來的影響力有著自己的敏銳性。

“我們必須在AI時(shí)代以再次創(chuàng)業(yè)的決心,重塑用戶價(jià)值,才可能得到在未來十年繼續(xù)服務(wù)客戶的機(jī)會(huì)。”

這意味著阿里整個(gè)“1+6+N”體系下的各個(gè)組織,都要統(tǒng)一到“AI驅(qū)動(dòng)”上,從技術(shù)推動(dòng)業(yè)務(wù)的角度上,去思考各自的發(fā)展引擎。

“各業(yè)務(wù)有大量用戶場(chǎng)景,我們必須讓這些場(chǎng)景都變成AI技術(shù)最佳的應(yīng)用場(chǎng),通過技術(shù)創(chuàng)新帶來突破性用戶體驗(yàn)和商業(yè)模式。”吳泳銘用更具體的畫面語(yǔ)言描述了這一點(diǎn)。“傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)模式嚴(yán)重同質(zhì)化已走向存量競(jìng)爭(zhēng),AI人工智能為代表的新技術(shù)正成為全球商業(yè)發(fā)展的新動(dòng)能。”

從外界認(rèn)知來說,阿里的科技底色也是公眾所熟知的。而由AI大模型所引領(lǐng)的新一代浪潮,也是被稱為繼互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)之后的又一次平臺(tái)革命。“如果跟不上AI時(shí)代的變遷,一定會(huì)有新的物種將我們?nèi)〈!眳怯俱懱嵝炎约旱耐聜儭?/p>

隨著騰訊發(fā)布其通用大模型“混元”,中國(guó)大模型賽場(chǎng)上阿里、騰訊、百度、京東、字節(jié)等互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)已全部集齊完畢。

此前阿里也已經(jīng)宣布,所有產(chǎn)品未來將接入“通義千問”大模型,進(jìn)行全面改造,包括天貓、釘釘、高德地圖、淘寶、優(yōu)酷、盒馬等。

所以從這個(gè)角度來說,“AI驅(qū)動(dòng)”這一戰(zhàn)略,等于是回答了“我是誰(shuí)”的關(guān)鍵問題,讓組織體系的所有管理者們,重視AI的重要性。

依靠誰(shuí)?——年輕人

依靠誰(shuí)?這也是一個(gè)回答組織能具有持續(xù)效能的核心問題。

作為阿里的新掌門人,吳泳銘的回答是依靠年輕人。“我們會(huì)堅(jiān)決實(shí)行團(tuán)隊(duì)年輕化,4年內(nèi),要讓85后、90后作為主力管理者刷新業(yè)務(wù)管理團(tuán)隊(duì)。”

這或許和吳泳銘自己的經(jīng)歷有關(guān)。

早在1996年,大學(xué)剛畢業(yè)的吳泳銘帶著一張3.5英寸軟盤,來到馬云的中國(guó)黃頁(yè)公司面試。聽說“可以不受限制地上網(wǎng)”是21歲的小吳內(nèi)心的“小九九”。

據(jù)說吳泳銘和馬云一見如故,相談甚歡,當(dāng)即決定入職這家公司。

時(shí)至今日,吳泳銘依然記得初見馬云的情景:“馬云講了一些關(guān)于商業(yè)和愿景的問題,覺得這個(gè)人很風(fēng)趣,語(yǔ)言充滿感染力。”

專研技術(shù)的吳泳銘在馬云的“人才庫(kù)”里,備受重用,幾年后被委以搭建阿里巴巴平臺(tái)架構(gòu)的重任。

2003年的時(shí)候,馬云秘密籌備創(chuàng)立淘寶網(wǎng),在欽點(diǎn)的七員大將中吳泳銘也在名單之中,還被任命為技術(shù)總監(jiān)。2004年,支付寶誕生,吳泳銘順理成章地成為支付寶的首席技術(shù)官,隨后又擔(dān)任中國(guó)雅虎的P4P產(chǎn)品及技術(shù)總監(jiān)。

那時(shí)候的吳泳銘還不到30歲。

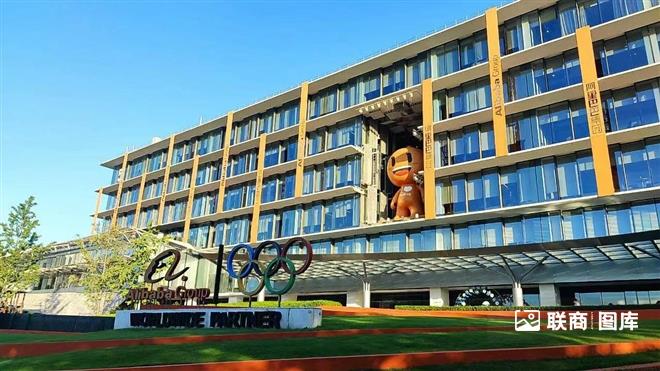

阿里集團(tuán)CEO吳泳銘

回到阿里整個(gè)組織,此前有一份數(shù)據(jù)稱,阿里的平均年齡在30歲出頭。2021年,時(shí)任阿里巴巴集團(tuán)CEO張勇就透露,阿里目前52%的員工是90后。而37歲的蔣凡,也已經(jīng)成為了阿里現(xiàn)任28位合伙人中最年輕的一個(gè)。

作為具備互聯(lián)網(wǎng)科技屬性的公司,像阿里這樣的公司員工,普遍呈現(xiàn)“年輕化”和“高知化”。這也是為什么這些年來,中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)能一直創(chuàng)新不斷,并引領(lǐng)各種商業(yè)模式迭代更新的主要原因。

至于如何讓更多的年輕人成長(zhǎng)起來,吳泳銘號(hào)召大家“創(chuàng)造讓更多年輕的阿里人成為阿里的核心力量的機(jī)制和文化環(huán)境”。

“時(shí)代在變,阿里必須變!時(shí)代在進(jìn)步,阿里更必須進(jìn)步!”解讀吳泳銘的這份公開信,如果從“為了誰(shuí)”、“我是誰(shuí)”、“依靠誰(shuí)”這三個(gè)角度來看,這位再次出山的阿里元老,心里對(duì)阿里的未來,已經(jīng)有了深入的思考和判斷。

阿里一直是阿里,AI時(shí)代,市場(chǎng)也期待一個(gè)新的阿里出現(xiàn)。

發(fā)表評(píng)論

登錄 | 注冊(cè)

VIP專享頻道熱文推薦: