阿里急風驟雨,但電商需要“兩個拼多多”嗎?

出品/奇偶派

作者/光塵

斯賓塞·約翰遜曾說,“唯一不變的是變化本身”,這十個字也伴隨著阿里巴巴的成長,成為阿里二十四年發展史上的最重要箴言之一。

事實上,從阿里1999年誕生到現在,已經經過了兩輪時間,在這段歲月里,這一觀念被深入貫徹到了阿里的各個業務層面,從初期引領電子商務在中國的發展,到親手揭開中國電商的黃金年代,從創新式的推出雙十一大促,到將中臺概念引入到互聯網業,在過去的大多數時間里,阿里都是引領變革的那一個,這句話里透露出的也多是作為行業頭雁的自信和驕傲。

然而,今年以來,這句話卻似乎蘊含了一些別的色彩,且顯得格外貼切。

12月20日,阿里巴巴宣布,阿里巴巴集團CEO、淘天集團董事長吳泳銘兼任淘天集團CEO。自此,吳泳銘將同時擔任阿里巴巴集團和淘天集團、阿里云智能集團三項CEO職務。不僅如此,據媒體報道,在吳泳銘接替戴珊成為淘天集團CEO的第三天,集團內部進行大洗牌,核心管理層悉數更換,其中,新任的用戶平臺事業部兼阿里媽媽事業部的負責人吳嘉、新任淘寶事業部及身兼多職的負責人諶偉業均是從阿里其他子集團調入淘天,內部可謂經歷了一次頂層設計的全面革新。

淘天進行大變動早有跡可循。11月底雙十一大促過后,各方電商巨頭披露第三季度財報,拼多多憑借超越市場預期、營收幾乎翻番的超強表現在資本市場上一飛沖天,首次超過阿里,而阿里在長期霸榜中國電商頭號座椅之后第一次退位下來。引得許久未曾表態的馬云在內網發言,祝賀拼多多,同時也對“阿里會變,阿里會改”下定決心。

事實上,阿里的危機感由來已久。

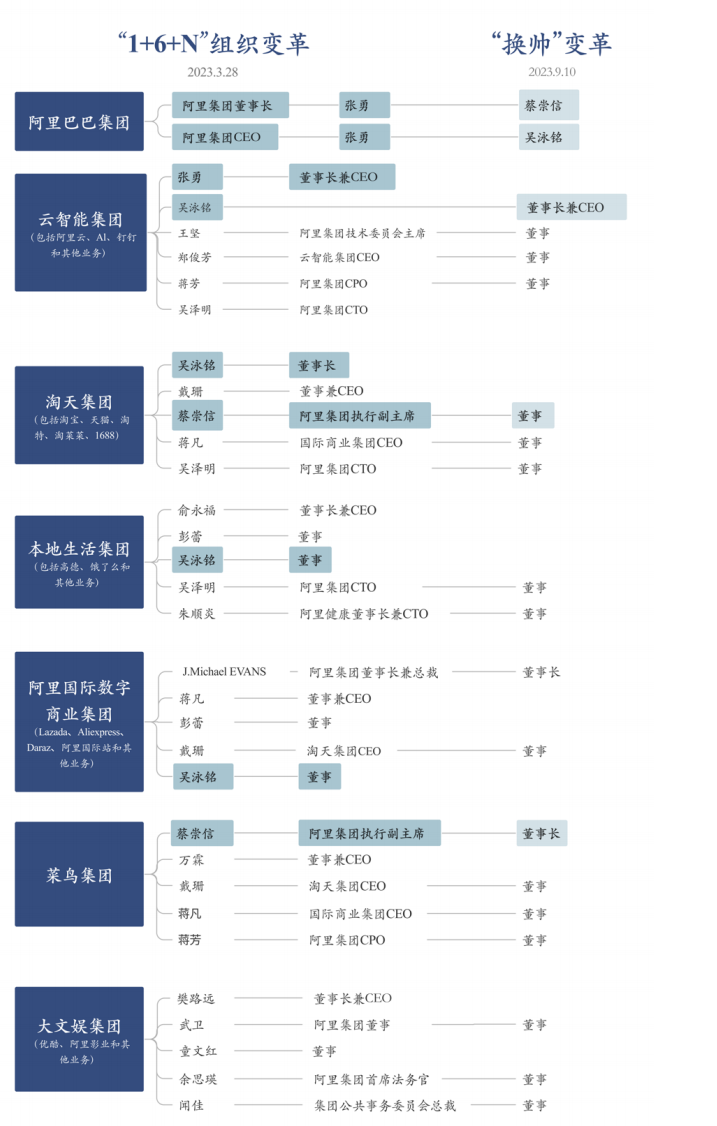

早在3月,阿里就通過展開號稱“24年來最重大的一次組織變革”的“1+6+N”革新,向外界表明改變的決心。隨后,更是頻繁進行架構、人事、業務線方面的調整,誠然,這也符合阿里多年來“組織變革最頻繁”的大廠人設,但即便如此,像淘天這樣,臨近年關前一次調整就更換掉全部高層的情況也實屬罕見。

要知道,一次性更換高層不僅意味著嶄新的組織結構和人員構成需要時間去磨合,更可能制定全新的戰略方向,將負面影響向下傳導到多條業務線,使得員工和投資者產生信心上的波動。如果說過去阿里的改變是成竹在胸的話,那這次變革給人更多的是一種大敵當前,氣息不穩,亂了章法的感覺。

阿里到底為何如此?電商行業正在發生怎樣的變革?面對前所未有的勁敵,阿里打算采取哪些招法?在此之前的商業史,又是否有典范可以給阿里注入更多靈感?

01

電商行業格局巨變

新秀與老將血腥搶位戰

回望近年來國內電商行業的百態,有兩個字可以作為主題——顛覆。

第一大顛覆來自主打低價的下沉電商。

隨著各類黑天鵝事件頻發,全球經濟大環境持續處于低迷階段,消費降級的陰影也始終籠罩著電商市場,在這種氛圍下,“得用戶者得天下”。各路電商諸侯通過補貼、優惠券等形式大打價格戰,以求攻占用戶的低價心智,在這種大背景下,拼多多通過對下沉市場的猛攻大行其道。

作為低價電商的代表,拼多多從成立之初就一直被貼上了“便宜”、“白菜價”、“羊毛黨的福報”等標簽,與傳統零售電商相比,拼多多通過拼團模式將零售與團購相結合,薄利多銷的模式有助于其壓低價格。此外,更低廉的流量成本優勢使得其在廣告和營銷方面投入較少,省去中間商環節的源頭工廠直銷模式更是幫助拼多多將成本壓到最低,這些或直接或間接幫助拼多多的“全網最低價”標志成形,繼而在一片蕭條的消費氛圍中依然高歌猛進。

圖源:百度

數據顯示,2023年一季度、二季度、三季度,拼多多的營收增速分別為58.2%、66.3%、93.9%,可見其規模不僅不斷增長,增速還在持續攀升。作為對比,阿里在同時期的營收增速分別為2%、14%、8.5%,相形見絀。也就此造就了今秋電商第一把交椅的易主。

第二大顛覆來自直播電商。

事實上,淘寶正是國內電商業態中開拓這一領域的先行者。

2016年淘寶直播上線后,在這一平臺上孕育出了李佳琦、薇婭等頭部主播,這種通過主播對于粉絲群眾的號召,結合平臺流量的支持,將電商傳統三要素人、貨、場有機結合的模式在推出后的數年間逐漸贏得用戶的認可。

近兩年,互聯網基礎設施條件的滿足,以及疫情封控所造就的居家場景的蔓延,為直播電商的發展提供了更肥沃的土壤,在電商市場競爭日益激烈,流量爭奪完全白熱化的階段,通過新的模式或工具來鞏固和爭奪流量,也是直播電商崛起的重要原因。

越來越多的玩家正加入到直播帶貨的浪潮中來:三只羊網絡、遙望、盡微好物等新興MCN電商公司異軍突起,東方甄選抓住興趣電商的內核成功完成轉型。

抖音、快手等短視頻平臺是天然的流量入口,在探索到“貨找人”的全新種草機制后,用直播電商+貨架電商二者兼容的模式反復沖擊原有格局。

就連以傳統貨架形式為主的美團也開始將直播定位為集團級別的戰略,雖然目前其仍舊將主要精力集中于本地生活領域,但隨著將美團買菜升級為全品類的小象超市,在流量紅利見頂、各大廠正在四處拓展第二增長曲線的當下,擁有電商基因和足夠用戶基礎的本地生活巨頭,在必要時刻涉足到電商領域,去與眾多電商玩家搶食一部分市場份額也并非天方夜譚。

低價電商和直播電商的醞釀崛起,撬動的正是淘寶、京東們的基本盤。作為傳統貨架電商的二者,近年來日漸式微。與拼多多市值大幅躍升形成鮮明對比的是,京東港股較年初跌幅超過50%,逼得劉強東去年回歸后在內部批評公司已經喪失低價優勢,時隔一年又再度發言痛陳公司“組織龐大臃腫低效”。阿里則是在市值上被拼多多反超,徹底結束長期霸占行業第一的傳奇。

02

方寸大亂?阿里被逼頻繁大動的一年

從十幾年前開始,阿里就開始走在了業務多元化的最前沿,彼時,作為行業的最大影響力,阿里的一舉一動都牽扯著整個互聯網行業的神經。

2013年,阿里巴巴以2.94億元的價格正式宣布收購高德地圖28.0%的股權。2016年,合并后的優酷土豆被阿里以51億美元的價格收購。2018年,阿里殺入外賣市場,花費95億美元全資收購餓了么。2022年,在體內孵化六年后,又將盒馬放飛讓其自力更生。

從地圖導航、視頻平臺到外賣、生鮮超市,過去的阿里在諸多領域均有涉足,一位互聯網公司高管曾評價,之前阿里的心態是 “不能接受什么大領域與自己無關”。

不止如此,在科技和健康醫療領域分別發力更是成為近年的重要落子。阿里云、阿里健康等子公司在集團戰略布局中的地位越來越高,似乎在阿里的棋局中,賴以起家的電商業務隱約間已經有了被平起平坐的趨勢。以至于在2015年到2018年四年四次的調整中,各大業務都被涉及,淘寶卻被一筆帶過。

圖源:阿里巴巴官網

業務的擴充無法永無止境。近兩年,隨著外部環境萎靡,流量野蠻生長時代終結,互聯網行業也陷入到了低增速的瓶頸之中,眾多大廠開始將“降本增效”掛在嘴邊,阿里也不例外。

今年3月,阿里展開“24年來最重要的一次組織變革”的“1+6+N”新組織形式,放六大子公司展翅高飛,自力更生。而后,又一改曾經的“小前臺,大中臺”戰略,將集團中后臺全面做輕、做薄,削弱業務發展停滯下,擁有高復用性屬性的中臺結構。到了7月,淘天又傳出職級改革的消息,將使用多年的P序列職級取消,將更多壓力給到中高層管理者,讓“能者上,庸者下”。通過這些措施,阿里試圖激發集團內生動力,讓沉浸在過去,漸漸陳腐的肌體煥發活力。

內部進行整肅的同時,隨著外部電商賽道愈發擁擠,在最近一年,阿里也終于意識到,需要在這個曾經賴以起家的領域做出改變了。

圖源:國泰君安

去年雙十一遇冷后,在2022年12月底,阿里將合并了一年的服飾行業重新分拆,主推品牌旗艦店的天貓服飾交給天貓汽車負責人陳曦(花名:激云),淘寶服飾交由原服飾行業負責人陳利娜(花名:喬喬)繼續管理,并將淘寶服飾與潮玩、燈具等非標準品類納入新設立的“特色成長中心”,開啟了這一年淘天集團的各類調整。

今年4月,淘天集團開始按照新的組織架構進入正式運轉,延續以消費者體驗為核心的經營思路,將用戶需求場景分類管理、分類運營,成立三大行業發展部,時任淘天CEO戴珊將“所有架構圍繞為用戶提供價值來設計”的理念注入其中。

年中,主導阿里多年的CEO張勇退居幕后,新掌舵人吳泳銘上線。年底,吳泳銘又接任戴珊成為淘天集團CEO。主帥親自掛印更加證明,集團正在轉舵,重新將電商拾起作為基本盤。

比起張勇,吳泳銘是一個以技術見長的年輕CEO。甫一上任,他就多次強調過去“必須翻篇歸零”。其將少壯派扶上舞臺,管理層也更加年輕化。

在年底的淘天大調整中,吳泳銘將技術出身,成功孵化出阿里戰略級創新業務夸克的吳嘉從阿里智能事業群調入淘天集團,負責用戶平臺事業部及阿里媽媽事業部,任務是改善淘寶用戶體驗。同時,新團隊幾乎全是80后,印證了此前阿里修改職級晉升方式,“希望年輕人頂上”的目標。

為了讓淘天的位置進一步得到鞏固,吳泳銘還將餓了么COO、集團二號人物諶偉業也調了過來,更是新設立資產管理公司,任命淘天前任掌門人戴珊為CEO,旨在通過新公司優化資本回報率,提升股東價值,進而幫助核心業務更好地吸引市場關注。

要知道在吳泳銘上任后,核心業務就被確定為兩塊——云和電商,可見阿里將淘天重新推向主干道的殷切希望。

饒是如此,在阿里史上那么多次變化中,年尾的這次“乾坤大挪移”仍然稱得上是最“慌張”的一次。

事實上,阿里過去不是沒有遇到過比較緊急的時刻,也并非是每次調整都是自己淡定從容地運籌帷幄。當年京東憑借自創618購物節和碾壓阿里的產品品質、物流服務一度將淘天的市場份額從八成蠶食到僅剩一半,但即便如此,那時的阿里依然是按部就班,按照自己的節奏進行調整。這次之所以亂了方寸,實在是因為這個對手和以往的對手完全不同,如果說京東還是主要在同一緯度對阿里展開追趕的話,那拼多多抖音在某種層面上已經是一個獨自開宗立派的大師了。

如前文所述,拼多多憑借高性價比的優勢踩中了消費降級的風口,但如若僅僅是靠這種客觀環境因素的影響,拼多多是斷然無法在短短數年從阿里市值的六分之一嬗變為和阿里平起平坐的同級別對手的,這背后除了有低價的影響,更多的是拼多多對淘天集團日益形成的差異化優勢。

首先,在C端,拼多多無疑是比淘寶更加迎合用戶需求的。例如,拼多多平臺上早就有“僅退款”功能,而淘寶則是在近日才宣布開始部署這個方向,同時,在客服應答方面,拼多多曾經對商戶立下規則“在早上8點到晚上11點,超過3分鐘不回應,平臺就會對商家有所處罰”,這直接讓拼多多擄獲了一眾用戶的心。這背后是拼多多采取的需求驅動思維。

通過以消費者為中心,降低用戶維權難度,節省溝通成本,拼多多傳遞給用戶更多關切。作為對比,淘寶采取的供給端決定產品的方式雖然使得其至今仍然擁有更多符合平臺調性的品牌,但逐漸在用戶吸引力上不及拼多多。數據顯示,拼多多的年度活躍買家數達到了8.673億人,超過了阿里巴巴的8.63億人。

此外,拼多多的一個重要的差異化優勢在于其社交屬性下的圈層關系。拼多多利用社交網絡的力量,讓用戶通過分享、邀請等方式參與到購物中來,形成了強大的用戶粘性和互動性。

中金數據顯示,拼多多海外版temu在美國市場的7日和30日留存率已經達到18.5%和13.5%,超過經營多年的幾大對手eBay、SHEIN和Wish。這也正是馬云在5月會議上強調阿里應該“回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯網”、戴珊在8月的電話會上強調淘寶應該“以內容留住用戶”的原因。

歸根結底,阿里的這種慌張,源于自身的根基從底層邏輯上受到了動搖,這種不同于以往形式的危機,讓阿里感受到前所未有的壓力,從而導致了如今的局面。

03

競爭中谷歌的“快變”失效了,阿里的了?

“天下武功,唯快不破”,但殊不知,在商業的世界里,單純靠快和慌張,大多數時候很難成功。

以曾經的兩大巨頭之爭為例。

1998年,兩個還是斯坦福大學計算機科學專業研究生的拉里佩奇和謝爾蓋布林聯合創建了日后稱霸全球互聯網行業多年的搜索引擎巨頭——谷歌。

隨著公司的擴張,谷歌開始將業務拓展到移動互聯網、云計算、人工智能等領域。2007年,谷歌推出了Android操作系統,迅速占領了移動市場。同年,谷歌收購了視頻分享網站YouTube,進一步擴大了在互聯網行業的領先地位,并將被普遍認為對移動互聯網過于輕視的微軟甩在身后。然而,或許也是橫空出世以來太過順風順水,讓谷歌忽視了另一顆新星正在悄然升起,并在幾年以后就威脅到了自己的地位,這家公司就是成立于2004年的臉書——Facebook。

人類是群居動物。當時才20歲的扎克伯格通過敏銳的市場洞察,發現互聯網用戶們對于社交有著日益迫切的需求,于是,Facebook成功搭建起了一套社交網絡,旨在通過滿足人們的社交需求而將用戶群體大量聚集在一起。

到2009年圣誕期間,Facebook第一次實現在美國市場的流量超越谷歌,此后,Facebook發展速度更是如火箭般躥升,從2009年到2011年,兩年間其平均營收增長率達到118%,增長到了37億美元。巧合的是,在谷歌勢頭最強的2005年到2007年,平均營收增長率達到了108%,可以說,Facebook此時的風頭甚至還在當年的谷歌之上。

互聯網時代最重要的籌碼是用戶,而在對用戶行為的掌控之上,主攻社交的Facebook顯然比主攻搜索引擎的谷歌要更具優勢。搜索是人們獲取信息的傳統方式,而社交則給人們提供了另一個選擇,同時, 社交媒體還可以讓人們停留、交流,用戶行為的選擇更加多元化,這也讓Facebook明顯具有更強的吸引力。以用戶吸引力為核心,公司在廣告營銷上的價值也能得到更好的釋放,Facebook成為了當時的被針對焦點。

即便如此,此時的媒體、市場、普通投資者們幾乎都對Facebook集體唱衰。因為這是一場不對稱的戰爭。

在營業額方面,谷歌的年收入是Facebook的15倍;凈利潤則是Facebook的14倍,對于Facebook來說,如果在社交網絡上被谷歌擊敗,那么其將退無可退,而對于谷歌來說,余地顯然要大得多。在谷歌看來,對對手的遏制宜早不宜遲,況且自身還擁有壓倒性優勢,更不應該有所遲疑,于是谷歌選擇了“打快”。

2011年1月,并不常做出大變動的谷歌進行了一次大的組織架構調整,聯合創始人拉里·佩奇宣布出任谷歌 CEO,甫一上任,其信心滿滿,隨即將公司組織框架進行大刀闊斧的改革簡化,調整為“CEO+六位高級副總裁”,此階段組織架構特點為:YouTube、搜索、廣告、社交、Chrome 和移動業務等重要產品部門分別由一位高級副總裁負責,部門可獨立提出產品計劃,自主權提高。

同時,谷歌開始啟動Google+社交網絡服務項目,該項目包含了一般性的社交元素,通過納入主頁、網頁、圖片、游戲按鍵等Facebook此前所創的元素,以及新創立的諸如允許多位用戶利用視頻實現即時溝通的功能。

實際上,一個互聯網公司的大項目從啟動到向公眾開放注冊所需的時間因項目的復雜度、規模和特性而異。一般而言,這個過程會涵蓋以下階段:項目立項、規劃、執行、監控和收尾,大概需要1年的時間。然而谷歌這次只用了短短幾個月。

6月28日,Google+宣布向公眾開放注冊,發布后的兩周內,Google+的注冊用戶增長至1000萬,一個月之內增長到2500萬,10月份達到了4 000萬,到2011年年底達到了9000萬。

然而,Google+的推出在初期刮起了一陣風暴后,卻并沒有持續下來。

作為巨頭,谷歌的組織架構突變使得公司需要將大量時間和資源投入其中,同時,船大難掉頭。在組織架構變動的過程中,決策權不明確、決策流程突然變化等問題也會愈加突出。反映到Google+的例子上,就是“爆發力強,持續性不夠”。

到了2012年2月,市場分析公司康姆斯克公司發布了一組令人震驚的數據:用戶每月花在Google+上的時間只有3.3 分鐘,而花在Facebook上的是7.5小時,Google+ 瞬間失勢,發展戛然而止。

用戶具有的好奇心決定了Google+前期的風靡,而等到好奇心消失殆盡,發現這個新鮮事物比起“舊玩具”并沒有明顯優勢的時候,會有相當一部分人們更愿意回到舒適圈,進行“溫習”,甚至“考古”。

可以說這是出于人類的“念舊”心理,也可以說是因為人們的“惰性”,總之,如果沒有核心的差異化優勢,不足以讓用戶選擇轉變,當競爭對手已經對用戶心智進行了相當程度的攻占,并已經將其納入自身基本盤時,即便是巨頭,是曾經的強勢玩家,沒有更詳盡的前期規劃和可行性研究,單純只是在對手的優勢大框架上零零散散地加一些不痛不癢的功能,那才是真正地正中對手下懷,很有可能從此失去寶貴的戰略機遇期,并從此一蹶不振。

沒有根本性創新的產品,無非是換湯不換藥,事實也告訴我們,只靠“快”并非王道。

04

寫在最后

回到阿里身上,2023年12月底,在組織架構大調之后,淘寶發布通知,其中首次允許客戶“僅退款”的消息引人關注。在此之前,“僅退款”是拼多多推出的主動售后機制。即當消費者向平臺申請“僅退款”后,如果商家在48小時內未進行操作,系統則會默認商家同意退款申請,自動發起退款。這些變動被外界解讀為淘寶對拼多多的一次“靠攏”。

當面對拼多多的低價+供應鏈打法侵蝕時,阿里意識到需要調整,但調整方向是哪里目前尚不清晰,市場看到的主要是淘寶的“慌亂”和一味的“模仿”。

都知道,現在的電商市場,乃至互聯網市場都正在迎來一波大洗牌,拼多多對于傳統電商的戰略態勢已經從自下而上的“沖擊”,轉向了在同一水平線的競爭格局,這對于霸占行業頭部位置許久的阿里,是一次前所未有的大考。

既然已經做出了大變,那擺在淘天面前的選擇就只有一條——做好用戶考察和市場分析,從根本上做出一個和拼多多底層邏輯并不相同的產品。如果仍然只是不痛不癢的照貓畫虎,僅靠變化上的速度就想重振公司的活力,那無異于是添油戰術,也只會眼睜睜看著拼多多越走越遠,至于這次磨合期需要多久,恐怕要等新團隊想出新點子了……

發表評論

登錄 | 注冊