又一家連鎖品牌將“流血”上市,兩年關店200家

出品/聯商網

撰文/林平

把面賣到四五十元一碗的和府撈面,賣不動了?

過去兩年間,和府撈面關店將近200家。而當嗅到市場寒意時,和府撈面也推出了“高端不貴”的降價策略,50%產品降到30元以下,不過對于當下的消費者來說,還買賬嗎?

一方面,和府撈面想通過降價、布局下沉市場重新俘獲消費者;另一方面,在三年累計虧損7個億的情況下,市場消息傳出其又要赴港“流血”上市,未來的路該如何走?

01

50%的產品降至30元以下

市場的寒風,已經吹向了和府撈面。

從去年開始,和府撈面便推出了“高端不貴”的價格策略,不斷在價格上進行下探。

據職業餐飲網統計,目前和府撈面50%產品已經降價至30元以下。以往,和府撈面的客單價在45元左右。

從價格段來看,和府撈面的價格帶從20多元延伸至108元,20元到30元的會員價產品占比50%,價格總體降幅在30%左右。

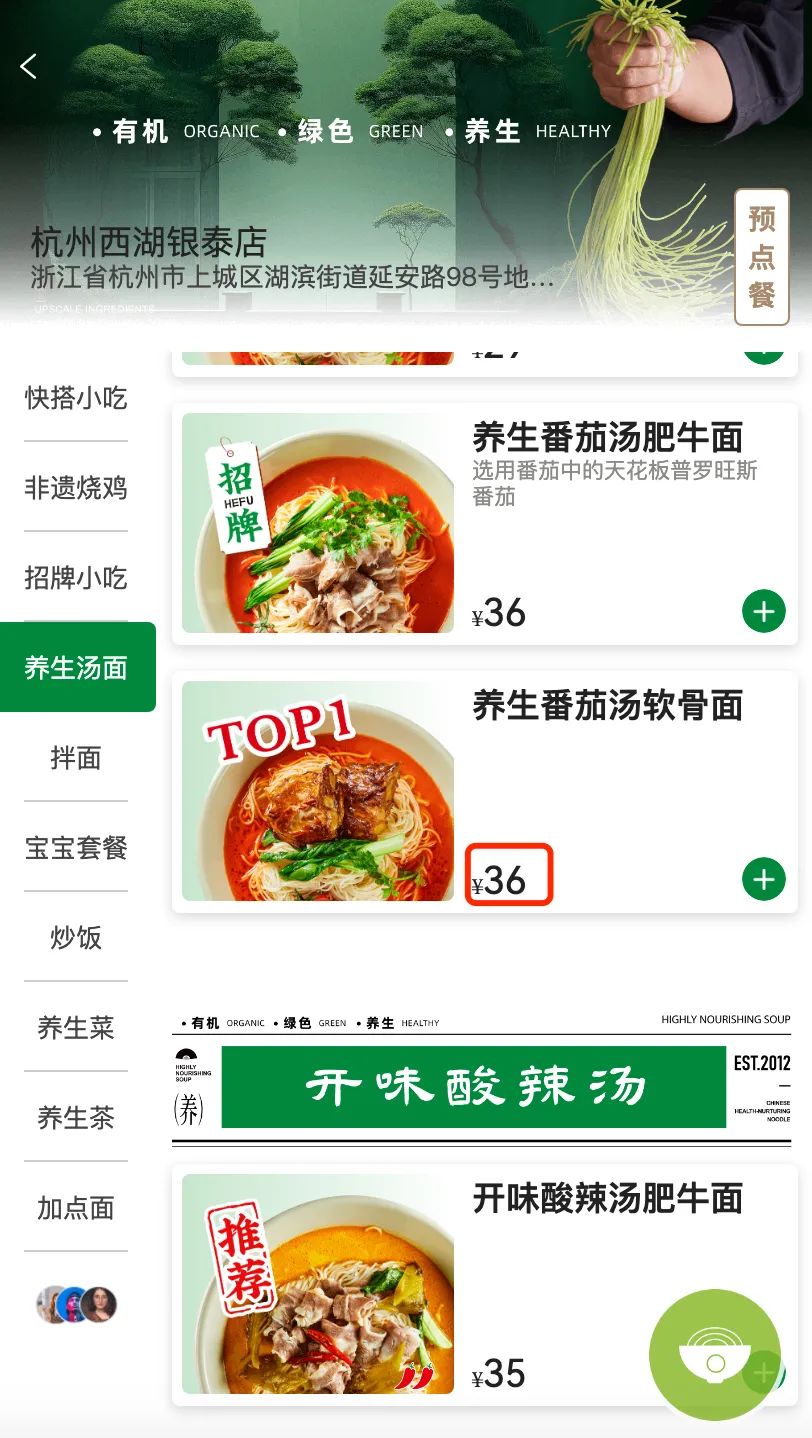

以養生番茄肥牛面為例,目前售價為36元一份。而通過查詢大眾點評發現,該產品在以往的售價為45元一份,價格下降20%。

從整體來看,在消費降級之下,消費者對于“必選消費”的價格敏感度提升,面食這種高頻剛需且替代性較強的品類,降價是不得不做出的選擇。產品一旦定價過高,消費者直接用腳投票,到店消費意愿越來越低。

02

過去兩年關店近200家

實際上,在消費漸趨理性、資本不斷退潮之下,不少面食新貴關店不斷。背后的原因在于,在來客數降低,各項成本支出不斷攀升之下,門店的經營難以為繼,只能一關了之。

極海品牌監測數據顯示,另一家面食“新貴”陳香貴在2021年11月門店達到峰值,共有149家。但截至2023年5月27日的近90天內,陳香貴門店僅剩下77家,歇業門店82家,歇業率達到51%。與此同時,張拉拉在營門店為62家,歇業門店35家,歇業率為36%。

從和府撈面來看,2023年11月22日,和府撈面官方發布信息顯示,其品牌門店數已經達到500家。

數據顯示,2021年和府撈面新增門店115家,平均每月新開近10家;2022年,僅6、7月份,和府撈面就在全國22個城市新開了46家門店,平均每月新開門店數量達到13家。

但是開店的同時,和府撈面也在持續關店。極海品牌監測數據顯示,截至2023年5月27日的近90天內,和府撈面新開門店為43家,新關門店155家,歇業率為40%。

極海品牌監測數據顯示,截至2024年1月25日,和府撈面當前在營門店共計556家。過去兩年來,和府撈面新開門店460+家,關閉門店190+家,綜合關店率達到25%。其中,上海和杭州的關店率達到30%,遠超平均關店率。

03

三年累計虧損超7億元

公開信息顯示,和府撈面自2012年在江蘇南通成立以來起便主打差異化定位,開創性地引入“撈面”品類和“書房”場景,走的是高端化路線。據悉,2020年下半年起,和府撈面店鋪平均營業額55萬元/月,坪效4800元/月,人效5.5萬/月,客單價則為45元,一碗面賣20-40元。

這些數據,讓張拉拉、馬記永等一眾面食新貴望塵莫及。

和府撈面方面曾表示,在第一家門店開業之前,曾花費了整整三年時間進行產品和品牌基礎模型的打磨,又建立了一座占地15000㎡的中央廚房,可滿足未來1000+門店的基本運營支撐。

不過,由于高端化定位,和府撈面在選址上要求較高,主要聚焦一線、新一線城市核心地帶,難以在下沉市場突破。和府撈面曾定下2023年開店1000家的目標,但并未完成。與和府撈面類似定位的上市企業味千拉面,自2007年上市后多次提到千店計劃,但截至2021年上半年,其門店數為707家。

作為中式餐飲的頭部品牌,和府撈面一直受到資本認可。數據顯示,從2015年8月完成3000萬元的A輪融資起,不到六年時間,和府撈面獲得6輪融資,總計融資16.45億元。2021年7月,和府撈面完成新一輪融資,近8億元的E輪融資由CMC資本領投,新股東眾為資本、老股東騰訊投資、Longfor Capital跟投。和府撈面的E輪融資創下面食行業年內最高融資紀錄,此輪融資后和府撈面估值更是高達70億。

和府撈面背后資本方也十分多元,不乏有騰訊、絕味食品等業界知名公司,兩者分別占股11.54%和4.47%,其中絕味食品的子公司更是從2015年10月就開始參股,一直看好和府撈面的發展。

2022年1月28日,絕味食品公告稱,公司全資子公司深圳網聚投資有限責任公司參股的江蘇和府餐飲管理有限公司(和府撈面),擬實施境外上市計劃。一時間,和府撈面將要上市的消息不脛而走。

據公告披露,根據發展需要,和府撈面擬實施境外上市計劃,拓展更多融資渠道推動其業務的發展。

值得注意的是,2023年年初,和府撈面被曝資金緊張、高管出走、裁員降薪、拖欠供應商款項。

2023年7月22日,絕味食品在回復上交所問詢函時提到了和府撈面的經營情況,公告顯示,江蘇和府餐飲管理有限公司(和府撈面)2020-2022年的營收分別為11.07億元、 17.32億元、14.56億元,歸母凈利潤分別為-2.06億元、-2.11億元、-2.99億元,三年虧損超7億元。

對此,絕味食品表示,近三年虧損主要系一方面該企業仍處于擴張期,為占領市場份額加大了營銷費用支出;另一方面,近年來受各地管控影響,物流及原材料成本大幅增加。

在業務布局方面,和府撈面旗下擁有“和府撈面”“和府到家”“Pick ME咖啡&熱食”“一杯拉面”“阿蘭家蘭州牛肉面”“財神肉串”等多個業務模塊。“和府撈面”是和府餐飲平臺第一業務曲線,其它新模型業務也在不斷孵化打磨中。

2022年10月,和府撈面旗下新品牌“Pick MEの咖啡&熱食”門店在上海落地,但并沒有激起太大的聲量。

實際上,和府撈面賣咖啡并不稀奇。咖啡產品的利潤率較高,可以看作是和府撈面品牌多元化的業務補充。而從面食跨界到咖啡,門檻并不高,和府撈面的渠道、供應鏈等能夠與咖啡場景業務進行協同。

2022年5月,和府撈面在江蘇南通低調新開了一家“阿蘭家蘭州牛肉面”,正式進入牛肉面賽道。此前在2021年4月,和府撈面推出子品牌“小面小酒”,增加風味小吃和酒水品類,將其視作第二曲線,計劃開出50家。除此之外,和府撈面還嘗試了“財神小排檔”“燒菜坊”等項目,但并未激起太大水花,始終需要靠和府撈面主品牌拉動。

目前,餐飲業整體連鎖化程度較低,不少品牌的打法是用規模換市場。而就目前來看,和府撈面的想象空間還在于一碗面,其它新業務嘗試尚未成氣候。

對于沖刺IPO的和府撈面來說,一碗面顯然難以撐起一家上市公司。

餐飲行業的一個重要趨勢變化是標準化和可復制化,這背后既有行業數字化變革帶來的賽道優勢,也有細分領域模式創新迎合了消費者的需求。如不少品牌從店面設計、產品、供應鏈上中下游已經實現高度標準化,通過社交平臺種草、爆品引流、新營銷玩法,也在不斷討好消費者。

而企業要想提高抗風險能力,除了需要供應鏈優勢,還需要有著更多扛打的品牌輸出。

04

真的要去香港上市了?

今年1月15日,有市場消息稱,和府撈面計劃最快今年赴香港IPO,擬募資1億至2億美元,可能就上市事宜與華泰國際合作,不排除會有其他投行加入。對此,該公司并無直接回應。

實際上,此時和府撈面傳出上市消息并非是空穴來風。

2023年12月,和府撈面創始人李學林表示,未來將尋找“5000+事業合伙人”開放聯營,正式進入“直營+聯營”模式。此前,和府撈面線下門店一直采用直營模式,門店維持在500多家。

和府撈面預計,開放“聯營模式”后,2026年的門店數量將超過2000家,阿蘭家牛肉面將超過1500家。另一方面,和府撈面會以中國香港為橋頭堡,去日本、新加坡等國家開店。

從聯營模式來看,門店類型傾向于小面積店,采用類直營、全托管、共風險的模式。李學林稱,和府撈面要下沉到超過2000個縣級單位,深布局加密城市的門店網絡。

而規模化擴張,需要有充裕的資金支持。盤古智庫高級研究員江瀚在接受藍鯨財經采訪時表示,和府撈面選擇這個時間點上市是因為中國消費市場在快速升級,面食作為比較傳統的快餐食物,有比較龐大的消費基礎,市場前景還是不錯的。

實際上,除了和府撈面,遇見小面近期也傳出沖刺IPO的消息。與和府撈面發展路徑相似,在前兩年餐飲賽道突然爆火之下,遇見小面也頻頻獲得資本青睞。此前,遇見小面提出到2024年要開店1000家的目標,但在2023年成立9周年之際,遇見小面公布的門店數據顯示,其全國門店為200家。

而隨著資本退潮,賽道內卷加劇,不少早期投資的資本也在尋求退出機會,多重因素疊加,使得面食連鎖品牌開始向IPO發起沖刺。

食品飲料及餐飲產業投資人陳小龍認為,連鎖企業都需要依靠資金去放大單店模型,獲取快速的發展,拉開和行業中的差距,雖然連鎖行業每天收現金,但是面臨的競爭壓力也是異常巨大,凈利率通常并不高,經營風險卻比同等利潤的食品企業要更高,上市融資是一個不錯的選擇。

值得一提的是,和府撈面把規模化擴張的方向聚焦到了下沉市場,仍會面臨多重挑戰。

一是下沉市場消費者對價格頗為敏感,面食賽道品牌也有著諸多的替代性。隨著居民消費能力下滑,即使在下沉市場,人均30元的面食也會處于較為尷尬的境地,需要和府撈面在定價上不斷進行優化和調整。

二是和府撈面需要在口感上不斷創新,提供更多具有煙火氣和接地氣產品。與一二線城市的緊張節奏相比,下沉市場在口感和體驗感知上更為“挑剔”,需要精細化運營和管理。

05

新消費餐飲品牌的共性問題

從賽道來看,餐飲仍有較大的想象空間,相關細分賽道還缺乏全國性領軍品牌,品牌化、連鎖化機會仍很大。

從行業發展來看,隨著數字化變革深入,供應鏈、SaaS軟件、物流配送系統等基礎設施已經實現了高效標準化的解決方案,新品牌們迎來了一場“標準化紅利”。而不少獲得融資的品牌有一個共性,從店面設計、產品、供應鏈上中下游已經實現高度標準化。

對于餐飲品牌來說,行業基礎設施不斷完善,也提供了一定的紅利機會。一方面,隨著餐飲行業冷鏈物流、數字化等基礎設施的完善,不少品牌依靠成熟的體系減少了試錯成本,一批試圖俘獲新消費群體的新餐飲品牌崛起。另一方面,通過模式創新,不少品牌在更為細分的賽道找到了成長空間,單品類賽道層出不窮。

陳小龍認為,面食行業就目前國內的開店密度、人均保有量來說,并非達飽和,還有相當大的開店空間。

值得一提的是,不少新消費餐飲品牌在發展過程中,面臨的問題是共性的。

一是隨著品牌的發展,需要不斷推出新品和特色菜品,以滿足消費者日益多樣化的口味需求。然而,新品研發需要投入大量的人力、物力和財力,同時還需要經過市場驗證,具有一定的風險。因此,如何平衡新品研發和現有產品的維護,是需要面對的問題。

二是隨著消費者對健康飲食的關注度不斷提高,品牌需要更加注重食材的品質和營養價值。然而,高品質的食材往往價格較高,對成本控制帶來了一定的挑戰。如何平衡食材品質和成本控制,是需要解決的難題。

三是餐飲連鎖品牌的經營模式需要高度的標準化和規范化,以確保品牌形象和服務質量的一致性。然而,隨著連鎖店數量的不斷增加,管理和培訓員工的難度也在不斷加大。如何提高員工的素質和服務水平,是品牌需要關注的問題。

四是隨著市場競爭的日益激烈,品牌需要不斷通過產品創新和服務不斷提高品牌知名度和影響力,而不是把大量的資源都投向營銷上。

總體來說,餐飲行業上市公司目前仍鳳毛麟角。背后的原因是,大多數餐飲企業仍未實現標準化,離上市標準還有一定距離。

深圳前海富涌谷資本管理有限公司總裁漆明楊認為,餐飲企業上市難,最核心的一個問題是,由于餐飲企業現金交易過多,導致了營業收入利潤納稅等指標難以量化確認。這就要求企業需要具備可持續經營的體系,而準備上市的企業,應該具備獨立的商譽品牌。

同樣,我們也期待餐飲行業能夠再度跑出一家上市企業。

發表評論

登錄 | 注冊