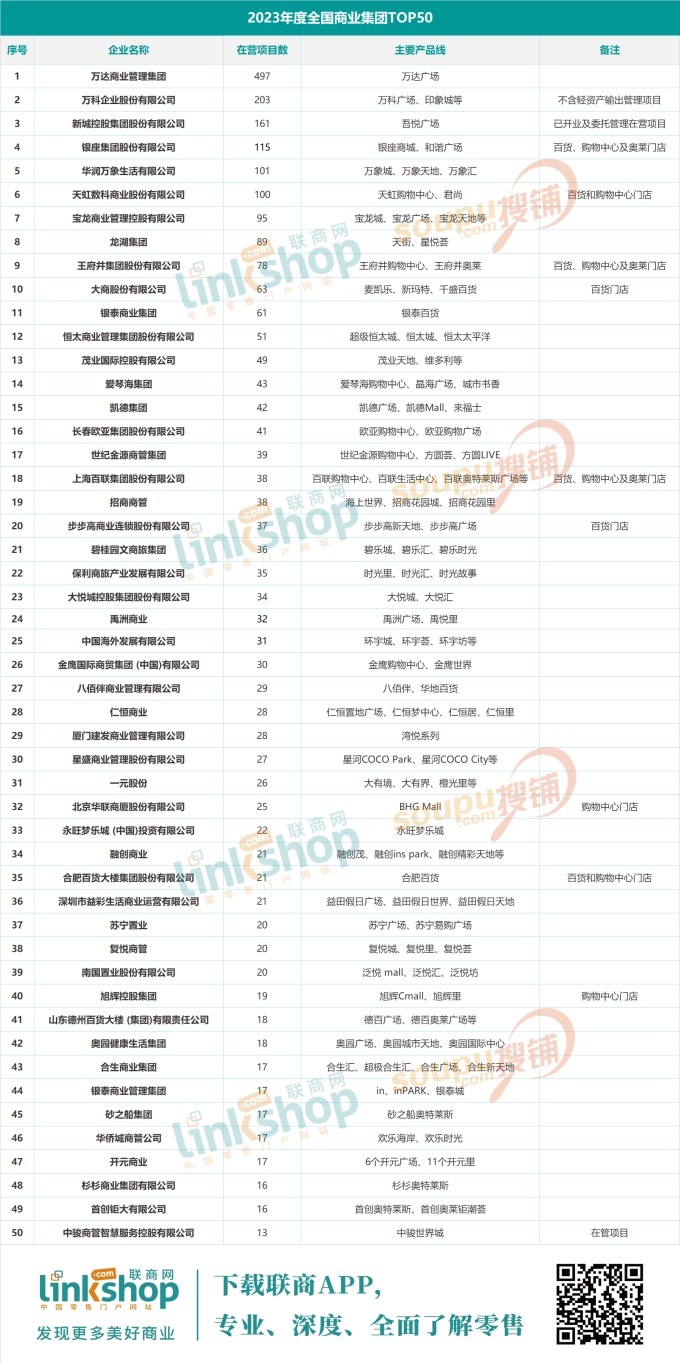

2023年度全國商業集團TOP50

出品/聯商網&搜鋪網

撰文/西泠雪

過去20年,中國商業不斷迭代,消費環境和消費習慣發生了微妙變化,也對商業運營者提出了更高的要求。

對于百貨、購物中心而言,2023年是充滿挑戰和轉變的一年,面對前所未有的壓力和挑戰,不少企業通過調整與創新,不斷夯實內功,提升精細化運營,迎來了新一輪發展機遇。

《聯商網》聚焦百貨、購物中心業態,統計了具有代表性的商業集團2023年在營項目數,特別推出“2023年度全國商業集團TOP50”榜單,以期樹立標桿商業典范,促進城市商業繁榮,助力行業美好發展。

01

在營項目數超2600個

具體來看,截至2023年年底,入選的50個商業集團在營項目數達2632個。

其中,萬達商業位居第一位,在營項目數達497個;萬科位居第二位,在營項目數達203個;新城控股位居第三位,在營項目數達161個。

具體來看,在營項目數在100個以上的集團有6個,分別為萬達商業、萬科、新城控股、銀座集團、華潤萬象生活和天虹。

在營項目數在50-100個之間的集團有6個,分別為寶龍商業、龍湖集團、王府井集團、大商股份、銀泰商業、恒太商業。

在營項目數在20-50個之間的集團有27個,包含愛琴海集團、凱德集團、長春歐亞集團、世紀金源、上海百聯、招商商管等。

在營項目數在10-20個之間的集團有11個,包含旭輝控股、合生商業、砂之船、杉杉商業等。

注:數據主要來源于企業財報以及媒體公開報道,部分為企業提供。

02

資產模式由重轉輕

如今,商業已經進入存量時代,越來越多的開發商開始將手中的存量商業項目重新配置,交由較具知名度的商業管理公司進行經營管理,與此同時在各家商管公司積極探索下,“重運營、輕資產”正在成為重要趨勢。

有數據顯示,近年來,國內每年新增輕資產商業項目100余個,萬達、龍湖、華潤、愛琴海、新城控股等頭部商業集團都在不同程度上轉向輕資產模式,以應對市場競爭和行業變化。

2021年3月9日,龍湖商業宣布全面啟動輕資產模式;5月初,龍湖商業簽下華東第一個輕資產項目。

2023年業績報告顯示,龍湖集團實現營業收入1807.4億元,股東應占溢利128.5億元,核心溢利達113.5億元。

截至2023年12月底,龍湖商業已進入全國20個城市,累計開業運營商場達80多個,合作品牌超6600家,戰略合作品牌超400家。

商業投資方面,去年龍湖集團新增12個商場,其中7個為輕資產。而在2024年,龍湖集團商業投資預計新開14個商場,累計開業商場將超過百座。

2023年,華潤萬象生活全年實現綜合收入人民幣147.67億元,同比增長22.9%,核心凈利潤人民幣29.20億元,同比增長31.2%。

全年新開13個購物中心,其中首座外拓重奢項目蘭州萬象城,樹立了重奢購物中心輕資產管理新典范,同時隨著外拓項目南昌紅谷灘萬象天地的開業,萬象商業輕資產外拓實現三大核心產品線全覆蓋。去年12月,昆明萬象城盛大啟幕,華潤萬象生活正式邁入“百MALL”里程碑,年末在管購物中心達101個,其中重奢購物中心增至13個。

據悉,華潤萬象生活全年簽約14個輕資產外拓項目,均為一二線城市大型TOD,18座城市實現多產品線布局,其中深圳、上海、武漢及成都外拓項目數量占比超50%。通過全價值鏈專業賦能,萬象商業外拓項目收入貢獻占比26%。

不過,在各大商業集團前赴后繼入局輕資產賽道的同時,也有不少問題暴露出來,事實上“輕資產”成功案例并不多,經營不善的“輕資產”也很容易成為“負資產”。

2017年,萬達集團開始對業務進行拆分,萬達商管和萬達地產集團成為兩個獨立的板塊。2019年年初,萬達集團董事長王健林表示,萬達商業要剝離所有房地產業務,成為徹底的商業管理運營企業。

截至2023年年底,萬達管理著全國227個地級及以上城市的近500個大型商業中心,其中超200個為第三方輕資產項目,輕資產項目已經達到40%。

不過自去年以來,萬達集團持續出售資產以“自救”,已賣掉至少25個自持的萬達廣場,并退出了部分輕資產管理項目。

有分析認為,萬達退出部分輕資產項目,除了有來自合作方的因素,同樣不排除是有意調整、優化資產包,繼續沖擊IPO。

聯商網顧問張凱勝老師指出,商業集團若是將輕資產模式作為發展戰略,將會轉換為乙方身份,協助資產擁有者的甲方,將商場經營增值。邁出輕資產模式的第一步,必須要在當前持有的商業項目中做出一個標桿商場。這個標桿的定義不是自己說了算,要以行業內的滿鋪率、租金坪效、客流密度、租金收繳率、利潤額等關鍵指標來衡量,目的是拿來溝通,可以讓甲方看得到成果。如果沒有標桿商場,別玩輕資產,是不夠格的,自己的商場經營不好、消費者與商戶都不認同,如何取得甲方信任。

當資產擁有的甲方,尋找商業集團協助商場經營,有很高的比例是因為甲方現金流卡住了,其房地產公司負債率過高,甚至是因為缺錢,想把商場拿去給銀行抵押,或是賣掉。

因此,做輕資產模式的商業集團,必須要在集團的層面成立一個甲方資產的評估小組,成員包括經驗豐富的商業管理業務團隊,能夠深度解讀甲方商場的建筑條件;包括專業財務業務團隊,深入體檢甲方公司全方位財務是否健康;包括商業法務業務團隊,確認談判過程與最終合同保障公司權益,直到合同履約結束。

同時,目前國內的資產管理人才極度欠缺,更缺少存量盤活的成熟經驗團隊。所以,商業集團轉型輕資產模式的時候,會出現另外一個問題,就是不懂得當好乙方。什么叫乙方?乙方是要跟甲方溝通,卻不能完全聽從甲方,這是一個復雜、需要妥協的過程,需要后天學習的乙方思維。

而在聯商網顧問范唯鳴老師看來,不少房地產公司,在“賣、賣、賣”局勢不再獨領風騷后,對于存量資產的持久運營開始上頭,但又缺乏方向,覺得輕資產是一個好的方向,一來不必投入建設的資金,二來管理輸出只要我比他強就可以。于是,輕資產逐漸成為熱門。

這樣說不是貶低認真做輕資產的公司,事實上,目前的商業市場,相當多的商管公司以自持經營和輕資產管理輸出為兩條業務線,并行不悖,也取得相當好的成績。不過,魚龍混雜、動機不純也是一個客觀事實。

其實,所謂“輕資產”管理,是指管理輸出,有具體內涵,包括管理制度、運營制度、管理指標達到等。

完整的輕資產管理首先是對于商業全流程的熟知,并且有完整的制度予以規范。比如,招商業務管理辦法、品牌庫管理辦法、租戶開業管控、營運日常管理制度等。

其次,有完整的管理架構搭建,如果“輕資產”管理需求,是需要輸出管理團隊的,就必須按這個架構去構建;如果是輔助甲方的,就按這個標準招聘。

最后,應該有運營指標的達至,比如滿鋪率、租金坪效、客流等。

所以,“輕資產”不會比自持商業的運營簡單,而是一致。“輕資產”管理是收取服務費的,所謂“收人錢財替人消災”這里消災指為甲方項目服務,這不是一件容易的事。

因此,不能把“輕資產”管理作為一門純粹的生意看待,而是在商業大環境下開辟第二盈利曲線,完善管理制度和提高管理能力,這樣才是真正的“輕資產”管理之道。

03

非標商業成為新生力

同質化背景下,面對高壓競爭,商業模式需要不斷創新,促使非標商業正在成為行業的新生力。

從商業邏輯上看,非標商業是區別于標準商業的一種從建筑結構、空間場景、品牌組合、運營邏輯等方面進行內容重構、價值再造的一種新商業模式。

從類型上看,目前國內非標商業的形式主要有公園非標商業、主理人商業、文化街區商業、策展型商業、古鎮商業、市集型商業、山系微度假型商業以及創新零售型商業等。

2023年,萬科實現營業收入4657.39億元,歸母凈利潤121.63億元,已開業項目達203個(不含輕資產輸出管理項目),建筑面積1158萬m²;規劃中和在建商業建筑面積為305萬m²。其中印力已開業項目達74個(不含輕資產輸出管理項目),建筑面積714萬m²;規劃中和在建商業建筑面積為71萬m²。

在非標商業方面,萬科去年重點布局歷史文化商業街區,新開業杭州玉鳥集吸引了不少文藝向游客,成為文化藝術商業街區標桿;城市更新項目福州煙臺山,打造首店經濟,報告期內引進首店28家,總客流達1100萬,項目成為福建出行熱門目的地之一。

印力集團商業運營中心總經理蔡勃曾表示,“中國商業高速發展的前10年和20年,也有人會想靜下心來做一些細節產品和匠人氣質,但往往會被市場、被消費者推著奔跑。而當下恰好有這個機會和環境,給我們成為匠人的平臺,不管是經營者還是消費者,都會成為非標商業的參與者。可以說,非標商業已經達到了從消費端、品牌端、商業端三端需求的十字路口。”

值得注意的是,雖然非標商業具有諸多優勢,但也面臨著一些挑戰。

聯商網顧問俞雷老師認為,非標項目既然叫非標,是區別于原來非標準化的購物中心和百貨的,其目前存在的問題主要有以下幾方面:

1、大部分公司還是套用原來購物中心的操盤思路在做,不適合非標項目的邏輯;

2、非標項目大部分規模不大,還是用原來的商業管理模式,造成管理費用上升、流程繁瑣、很難算平投資收益的賬;

3、非標項目更依賴于現場小團隊的能動性和創新能力,這讓很多原來大型商業系統的團隊不適應;

4、非標項目每個項目都要量身定做和在地化深度分析,而大部分還是用原來標準項目的操作邏輯,簡單分析一下,給個概念,就開始招商籌開;

5、現在非標項目有個不好的網紅化趨勢,都是做點網紅場景和打卡點,然后投流形成勢能,但商業運營邏輯未完備,很難可持續;

6、非標項目都講主理人品牌,但現在大部分所謂的主理人品牌未連鎖化,品牌也不成熟,需要非標管理團隊一路扶持和多角度賦能,但大部分團隊又做不到或者未考慮去做這些。

04

存量商業盤活空間巨大

如今,不少老舊商業在強競爭和新消費雙重擠壓之下逐步退出市場,商業更新成為盤活弱勢存量商業的必經之路,為了更好的匹配消費者需求,購物中心需要及時更新建筑和空間場景、重新組合品牌和消費內容,以提升競爭力。

據中國連鎖經營協會統計,至2025年,預計購物中心存量超過6億m²,存量規模近年上漲速度變快,可見存量改造的空間巨大。

2023年,寶龍商業新增10個商業項目,已開業零售商業項目達95個,規模處于行業領先地位,長三角布局初具規模優勢。

2023年9月,徐州和信寶龍廣場開業,前身為和信廣場商業購物中心,其開業首日客流12.6萬,銷售額突破1067萬元。作為寶龍商業徐州首秀之作,從接管到開業僅用時10個月。總體來看,寶龍商業靶向徐州年輕家庭客群和城市新青年,在品牌引入和場景營造上全方位滿足家庭客群的消費需求,并為年輕群體提供新生代消費場景。

截至2023年年底,王府井集團在全國七大經濟區域36個城市共運營78家大型綜合零售門店,涉及百貨、奧特萊斯、購物中心和免稅業態。

2023年12月30日,北京王府井喜悅開業,該項目是一座存量改造項目,原為北京新燕莎金街購物中心,總建筑面積7.8萬m²,共9層。

據悉,王府井喜悅由首旅集團和王府井集團打造,其開業代表了王府井集團對新產品線的創新探索。開業當天客流突破10萬,整體出租率實現85%,引入超160余個潮流品牌,其中有71家北京首店、61家王府井區域首進店,為整個商圈帶來了新意和年輕潮流氛圍。

此外,同在去年年底亮相的還有王府井奧萊UP TOWN,為王府井奧萊打造的新型奧萊商業綜合體。項目原為世界之花假日廣場,此次開業的為項目一期,覆蓋核心區域1至4層和B1座,面積為19萬m²,簽約品牌200余個,計劃年規模銷售達10億元。

據悉,王府井奧萊將陸續接管世界之花商業體二期,覆蓋B1層和B3座,屆時商業總面積將達到34萬m²。

業內人士表示,盤活存量資產、實現良性循環對城市高質量發展至關重要,但對于超大特大城市來說,改造低效利用的存量空間更為緊迫。

05

百貨、購物中心面臨哪些挑戰?

隨著越來越多的企業進入市場,百貨、購物中心未來的競爭愈發激烈。

當前百貨、購物中心行業面臨哪些挑戰?企業要如何應對這些挑戰?未來商業項目的發展趨勢是怎樣的呢?對于這些問題,張凱勝老師做了詳細的解讀。

關于購物中心

張凱勝老師指出,購物中心主要面臨的四個問題要同時解決。

第一個問題,購物中心的母公司是房地產超過九成。當房地產市場波動就會直接影響購物中心所有經營策略。購物中心現在最大的困難來自房地產行業的困難。當前,房地產母公司把購物中心當做資產包,當需要現金,就想變賣,更不愿意再投資,甚至降低購物中心的經營預算,購物中心自然就會走向惡性循環。持有的購物中心經營,需轉換為長時間、慢回收、有耐心的心態,才有機會增值。

第二個問題,國內的購物中心同質化嚴重,定位相似,主力店與業態雷同,甚至建筑與動線單一,造成消費者覺得逛那個商場都一樣。從顧客來源熱力圖長期追蹤發現,消費者挑選距離近的購物中心已成為主流,可預期的未來,除了奧特萊斯、免稅店和重奢購物中心外,購物中心生存只能依賴周圍鄰近的核心商圈顧客。

第三個問題,購物中心如果依靠周圍鄰近的居民生存,首要問題是居民夠不夠?因此,購物中心不是未來的邏輯,當下,只要周圍居民不夠,購物中心就活不下來。

第四個問題,目前國內的購物中心做活動大多是在企圖吸引整個城市的消費者,而核心商圈的居民經營深度嚴重不足,而國外的購物中心早已經在核心商圈做社區經營。目前國內購物中心有這樣的理念,不到5%,真正往下落地的100個商場,遠遠不到一個。所以,購物中心的未來在社區營造,也就是做好核心商圈社區居民的深度維系,進入社區,研究他們的偏好,這是一個長期經營的過程,自然需要建立專門的團隊。

關于百貨

張凱勝老師提到,國內的百貨現在以聯營扣點為主,消費每一筆現金先進入百貨公司,再依據合同時間以及扣點率返還品牌商。百貨公司長期擁有合作品牌商的現金流,造成了百貨公司忘記利潤應該是經營利潤,而不是品牌的現金流沉淀在商場的利潤。

簡單一句話,百貨公司被現金流給寵壞了,只要卡著供應商、品牌商的現金流,轉去投資或是其他金融操盤,獲取非經營利潤。

第二個問題,長期的不對等關系,讓百貨公司忘記了經營商場,首要服務品牌商,努力幫品牌商掙錢,雙方是合作伙伴關系才健康。

第三個問題,目前國內的百貨利潤率不高,經營成本扣除以后,凈利潤率僅1%-3%,較難抗衡市場競爭,更難因應市場變化。所以,我認為百貨公司的未來首先必須要調整利潤結構,要增加高毛利率的業態。國外百貨公司可以借鑒的方式有幾種,包括買手、自營、代理等,國內的百貨公司當然清楚這些方式,除了缺乏耐性、沒有人才外,主要就是沒有決心。

第四個問題,百貨公司也要進行社區營造。目前國內已經有百貨在做社區營造,甚至將其列為戰略,要轉型做社區百貨,我認為是對的,但方法都有問題。百貨公司追求坪效,只想賣東西,可是社區營造的本質不是銷售。社區營造真正的指標是讓周圍的居民常來商場,商場成為居民的客廳、廚房、好鄰居,成為居民生活的一部分,只要愿意來,賣東西自然是水到渠成的事。

總結來說,張凱勝老師認為百貨公司要做4個改變:甲乙雙方的態度改變;不要卡合作商現金流;要改變利潤結構;做社區營造。

同時,他也特別強調一點,百貨公司購物中心化是“找死”,這是一個極度糟糕而且徹底失敗的戰略。目前國內百貨公司進行購物中心化,就是單純引進了一些購物中心的長租金業態,但往往這些業態的客流是獨立客流,不會跟百貨交流,百貨因此也失去了自己的品牌豐富度,變得沒有吸引力。百貨不要購物中心化,把百貨本身做好就好。

發表評論

登錄 | 注冊