如今,為什么還要去逛購物中心?

來源/感性城市SCity

撰文/顯微鏡

編輯/Zoff 73

◎需要場景、內容去作為一個餌,把人們聚集在一起。

想象一下,在一個周末的早晨,你睡醒收拾好,不假思索地,沒有顧慮地,滿懷期待和愛人一同前往心儀已久的餐廳吃飯,是不是很愉快?

但一旦開始選擇,和誰去?去哪里?存在更多選項的時候,就會變得復雜與糾結。選擇恐懼癥一犯,甚至最后可能會影響結果,比如變成不出門,甚至不一起吃飯。

自我的多選擇是自由的煩惱,但對外的多選項,可能是看似自由,實則局限的困境。

所以,回到商業場所,購物中心也好,街區也好,如今的消費者為什么要去?和誰去?便是最需要明確的問題。

所謂做商業策劃的“消費場景分析”,似乎大家都習慣了復制粘貼PPT,刻板地將人類系統僅劃分為家庭親子、情侶、單身這幾個類型,再細節一點,最多到“丁克”或者“小太陽”家庭、“高知”家庭。

但總覺得,如今的時代這樣去定義客群,已經遠遠不夠了。

人的需求隨著時代發展,不斷疊加,基礎的生存需求還在,但往精神和自我實現的層面延伸,早已五花八門。

當我們只有一個自己,一份時間表,這個絕對的時間空間該給到誰?會給到哪里呢?

每個商業和品牌都需要去反向思考這個問題。

◎圖源:小紅書三瘋

基礎生活的保障

漸漸產生了不同走向

曾經最為熱烈的網紅打卡、眼球經濟漸漸成為上個消費時代。

當下,隨著時代節奏走向自我,回歸平靜,人們也都在呼吁,或者用行動去追逐一種真實,一種讓人能重新獲得安全感的日常與回歸。

于是,我們看見的消費呈現出兩種走向。

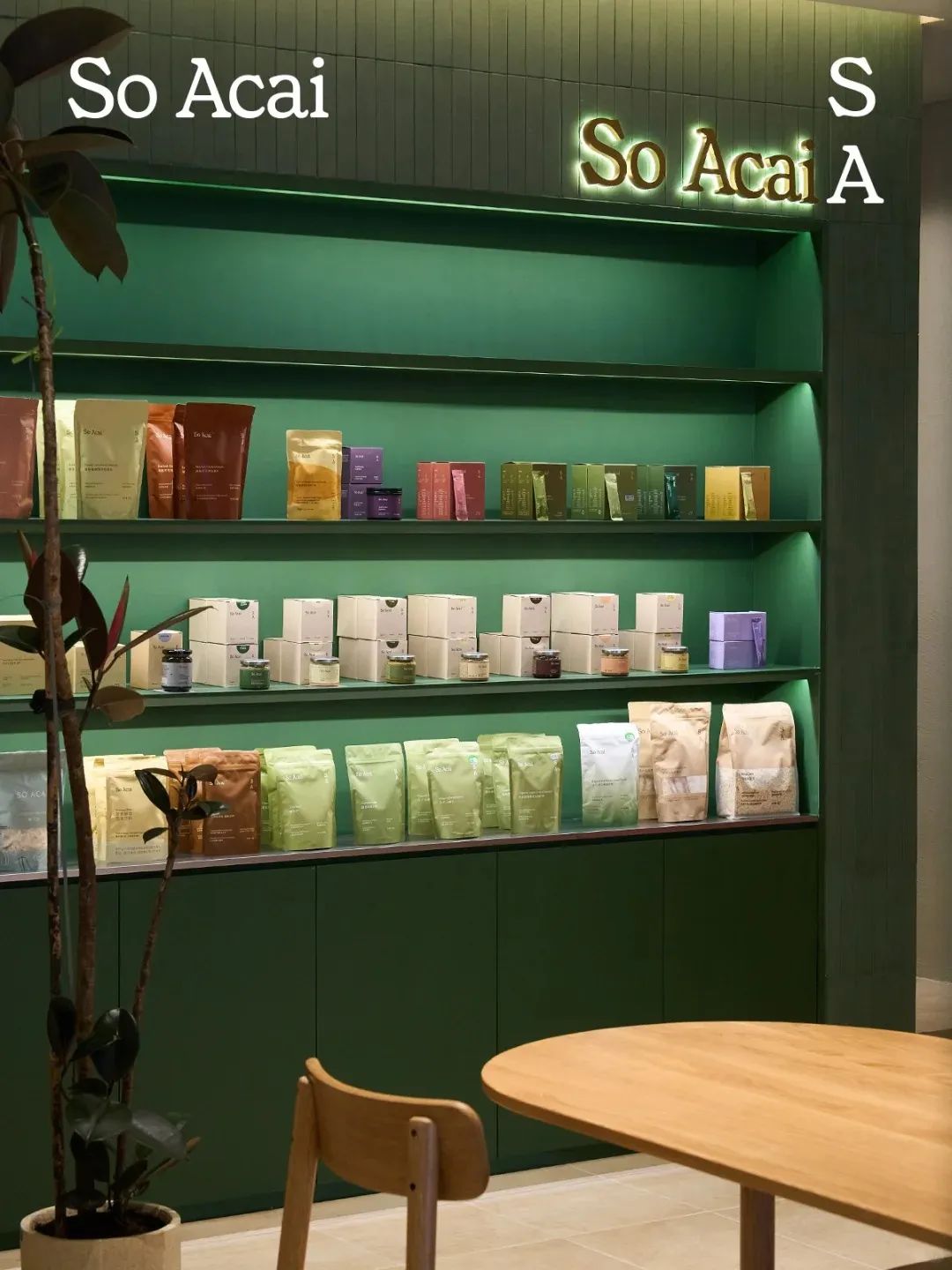

◎effortless線下體驗空間 &So Acai廣州店

一種,是基礎生活水平滿足后的“細分需求”。

同樣是更多的關注基礎生活,但追求的期待,已經拉出差距。

但不得不說這樣的消費走向,讓很多日用品行業實現了突破。比如這些年流行的頭皮護理,國產品牌effortless、卷土重來的馥綠德雅、實體店鋪里的絲域養發…

我們看到,同樣是一日三餐,同樣大小的胃,一部分人開始強調健康餐,沙拉已經不新鮮了,更細分的開始卷酸奶卷有機,從Blueglass到茉酸奶,從Green&safe農場,到So Acai食品開出實體店…

◎Ole超市里的Gee coffee 圖源:小紅書Marc

另一種,是基礎生活水平之外,將別人的非必需生活品,納入了自己的日常生活方式,變成更具個性和態度的剛需。

更明顯的例子,就是咖啡品類。

從賓諾咖啡到星巴克,再到最初Seesaw的精品咖啡概念,再到MANNER、瑞幸咖啡成為CBD白領標配,再到上海、成都乃至廣州、杭州滿大街的獨立咖啡館,最后連商超貨架上也鋪滿咖啡凍干粉、濃縮咖啡液。

從體驗品到日用品,再到快消品,咖啡擁有絕對話語權。

當然,這兩類消費走向,還帶動了零售、體驗的變化。

比如lululemon的瑜伽服,瑜伽什么時候風靡起來,我想不一定是因為印度瑜伽的精神力量,也可能是因為歐美明星在練,所以一群人跟風,故而大家都練了起來。

比如價格過萬的自行車,漸漸也成了某些城市族標配,從Tokyobike到Brompton,卷完顏值開始追求功能,單是一輛公路車從鋼架到鋁合金再到碳纖維。他們依然可以在工作日匆忙的路上,為1km掃一輛“動感單車”;同時,也會周末拿出自己的“私家車”,當個普通的“交通工具”騎去喝杯咖啡。

而回到我們實體的商業空間里,體驗一種生活方式最快的辦法,就是營造短時間的沉浸。IKEA可能是我們熟悉的鼻祖,這種方法很老派,但仍然管用。

如果消費帶給我們生活的真實感,不管是我們期待的日常,還是眼下的真實,都會產生一種迅速鏈接,代入,購買。

◎007上海騎行活動 圖源:小紅書鯨魚哇哈哈

小眾癌的偏好背后,

是英雄照進現實的爽文

其實產品“取名字”這事兒,很有意思。

大眾點評的開頭是“大”,所以輝煌時期它是無差別的全覆蓋;小紅書和凡幾的取名是“小”和“自己的己”,所以這兩個平臺在發展初期也算是“小眾癌”的精神天堂。

一個海淘背回來,一個海淘種草給你。國外的月亮不一定圓,但你一時間看不到,摸不著這倒是真的。所以某種程度上說,追求小眾感,實際上是追求一種信息差的優越感。

◎凡幾 Common 市集現場 圖源:小紅書芝芯醬

“環保可持續”可能是談資,“戶外”可能也不是愛好。

但讓消費者去購買一個品牌,可能就一個簡單的logo,認識的人會知道這個品牌只有日本有,他肯定去過日本,背后是滑板的文化,可能是什么階段的偏好等等,如今的許多年輕人相互辨識,不靠大logo,靠小細節。

這也解釋了,為什么那么多項目,位置不變,經過了更新改造,就能夠吸引新一代的消費者追捧和涌入?甚至很多不感興趣的人,覺得里面實際銷售的內容和貨品看起來都差不多。

很多所謂“非標商業”里,各種的主理人品牌,服飾配件鞋包放在一起,像是一個牌子不同時期不同季節的款式,這背后可能就是這種“小眾癌”的信息差偏好在作怪。

但這并不是說,我們每個商業空間就要做得很垂類,很細分,而只是需要在某個區域,某個情緒價值上,給到一些信號。

事實上這種“小眾癌”優越感的偏好,再往下深挖,是每個人都有的“英雄情結”。

我們大多數在成長的階段中,都會希望自己能成為英雄,拿到結果,受到關注獲得掌聲。但不同的人在經歷不同的反饋后,或早或晚,都會轉變這種英雄情結,大部分人會從自己身上變成一種對外投射,少部分人會堅持埋在自己心中。

變成投射的這群人,會在表面接受自己的平庸、和解之后轉變賽道,在快樂的意義、家庭滿足、公益寵物大自然的賽道中尋求另一種存在感。

這就是為什么現在越來越多的公園商業受到追捧。

以前冰冷奢侈的盒子風漸漸沒那么受歡迎,因為大家發現世俗成功者是少數,我們要親近大自然熱愛生活,提供給消費者,迎合內心的松弛和包容,能夠讓人更愿意停留和放松。

放松的情況下才能夠激發消費者的心情。

◎GATE M 西岸夢中心 圖源:小紅書星期一想去美術館

少部分人還在堅持,但不足為外人道。

這類人喜歡“精心雕琢過的樸實無華”,比如我們熟悉的麓湖商業集群,和即將開業的上海濱江“GateM西岸夢中心”。

這種充滿包容性的精致感,走進也不一定都可褻玩。

為什么有的人去了覺得裝,覺得不自在;有的人就覺得很社群很先鋒,很自由。其實不是環境的問題,是適配度的問題。

偏愛這種風格空間的人,更接受一種向往和目標感,沒有更多地給自己設限。而這樣的心態投射,才能夠感受到這些項目空間和內容設計背后,接納尺度,輕重并舉的用心良苦。

◎GATE M 西岸夢中心 圖源:有方

生命中的自我探索,

以及旅途中的情感鏈接

旅游就是換個地方,過別人過膩了的日子。也許是對的,所以現在很多商業也在試圖營造一種旅游感(*更多內容可以點擊之前文章《實體消費的旅游感和存在感》)。

你有沒有發現,旅途中我們更容易購買沒有logo的小店白牌,精神食糧式體驗消費。這些內容背后是我們在為自己的記憶鏈接花錢,再進一步是我們的情感儲蓄罐,心靈冰箱貼。

畢竟到了一個好看的地方,如果不買點什么,會覺得有點遺憾。一個好產品,就像記憶中的鑰匙,是什么不重要,但能讓我們想起旅途的美好記憶。

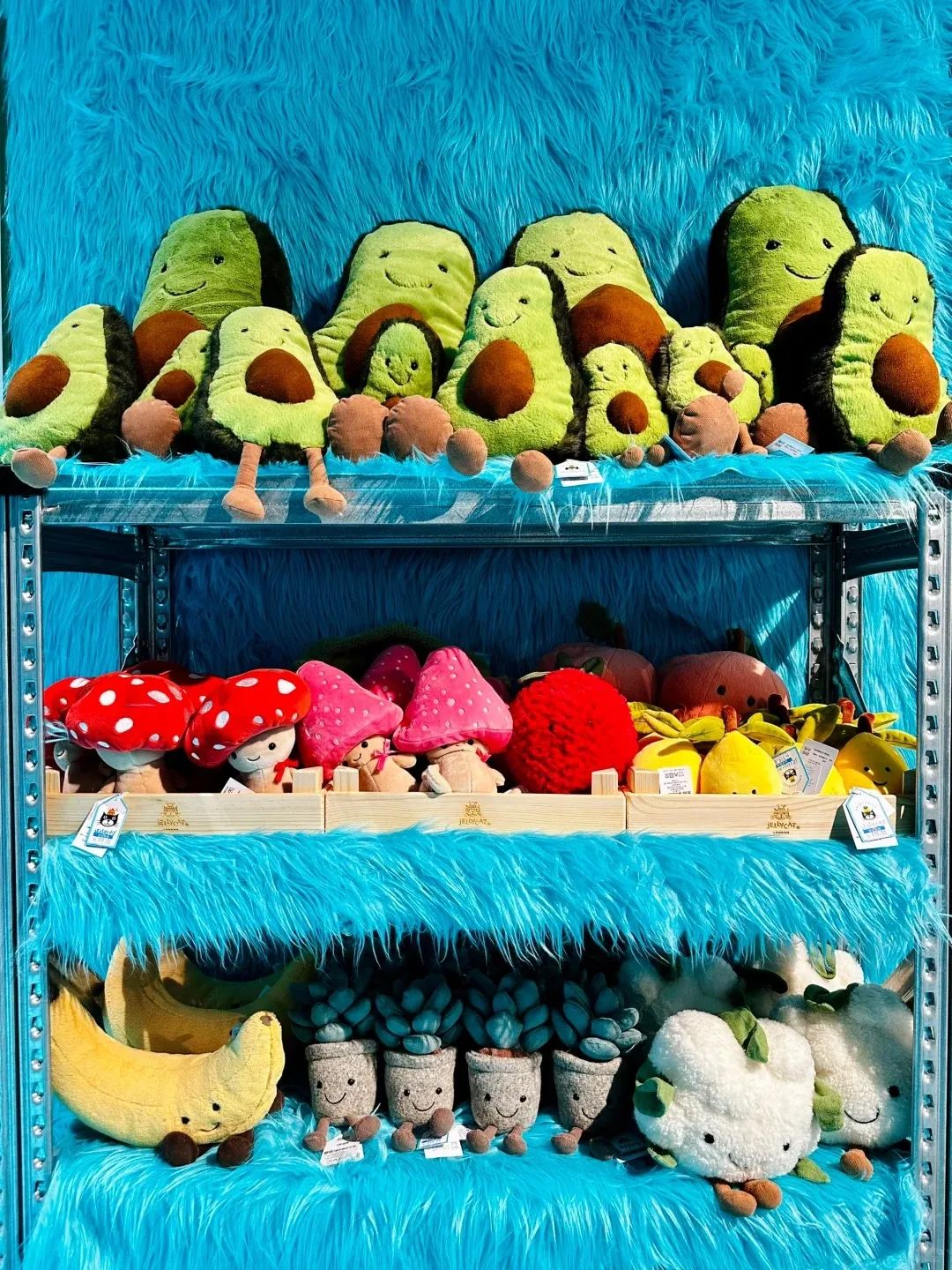

◎Jellycat北京 圖源:小紅書彥仔

◎Drivepro上海新天地店 圖源:小紅書Maverick yang

這種消費意識,其實貫穿了各種生活階段和認知階段的人。

從小朋友到老年人都會存在,比如最近在各大城市風靡的Jellycat專門店,比如大眾看熱鬧,小眾付費的Drivepro/Solar Lab,又或者像一杯簡單的檸季檸檬茶,多少人為了小黃鴨喝了無數杯,再比如“相信光”群體里的卡友, 早班機打工仔必抽簽系列的星巴克啡快,比如奢侈品包包的掛件們...

這一切的消費更多都是一種情感鏈接,沒有發生在旅途,但仍然充滿著旅途才有的那種探索和驚喜感滿足。

其實,這種消費內容不管是品牌還是項目,往往都帶著陪伴式的內核。

◎阿那亞禮堂 圖源:小紅書W3R

比如阿那亞,一直強調和業主的共創。

本來是為了賣房打造的“網紅禮堂”,有人來了留不住,之后才開始真正走上養成系的運營之路。

既然是第二居所,那就做好潛在價值的開發,業主的房子變成民宿出租,有了新的外來消費者,才能養活更多的經營內容:咖啡酒吧、零售策展、戲劇節音樂節,良性的商圈總是充滿了固定居民和流動交通帶來的,四面八方的目標人群。

更有意思的是,這是一個需要長期精細化運營的微妙平衡。

一段時間網紅太多,買了房的業主來居住,完全沒有度假體驗的松弛感。大多數人買海邊的房子都不希望住在酒吧街和購物街的樓上,于是業主看民宿收益也還可以,就不想來住了。

漸漸地,項目很多理念和群里的共創就被削弱,養成系的社群概念被淡化變成了“網紅潮汐景區”,生命力大大減弱。

所以,項目一直在不斷的平衡,用日更的故事,堅持吸引著業主多參與多體會。就像人與人之間的朝夕相處,你很難說感情的加深是通過某個單一事件,這是慢慢醞釀的默契和手感,逐步形成的一雙夫妻相。

讓每一個外來的消費者感受到,這里的人、品牌、街道都有自己的故事,不管是人、貨、場都是風景。

這樣的情感鏈接,是基于人們對自我探索的更高追求。

◎阿那亞戲劇節2024

如今,從買菜修馬桶,到穿衣辦公,甚至社交發表言論,幾乎,你不再有必然的理由去到任何一個實體的商業中,即使有,路程也會限制你,只要一個樓下的小賣部,加一個咖啡廳、一個小公園遛遛狗,結束。

我們為什么要去一家購物中心?一個街區?一個可能堵車可能進店排隊的地方"watch people"?

我想,可能是因為探索。

想去探索真實的場景,把自己放進去感受,然后收獲能量,探索新的人與人之間的溫情脈脈和不言而喻;探索自我成長的模仿對象和臭味相投的平行鼓勵;這些體感和溫度是需要場景、內容去作為一個餌,把人們聚集在一起。

◎首爾現代百貨 圖源:小紅書momo

實體當然仍然可以是購物的天堂。

當然可以是身份和生活方式的空間區隔,但實體不能只是這些追求,它應該擁有更多情感的表達和精神的引導。

一個項目就像一個用設計語言和產品語言去說話的人。他和他的朋友們應該有,人的個性、好惡和底線。而不是什么都行,什么都能接受,沒有人希望自己的朋友沒有個性,更沒有人喜歡中央空調。

后記

復雜的要求總是會存在一個人身上,馬斯洛分層次是一級級上升,但人真實的需求只會不斷疊加復雜。

要基礎的服務一個不少、要好的空間吹空調也舒服、要好的消費內容只逛不買都開心、要新鮮的刺激社交話題領路人、還要社群價值和心靈歸屬、要價格上感受到了優惠、還要情緒價值拉滿…

是的,我們鄙視但也要接受,除了你的老板,即使是我們自己,也都是既要,又要,還要...這就是不以客觀環境為轉移的底層人性真相。

每一個商業從業者,其實也都是現實世界的消費者,我們必須理解,世界沒那么多爽文,必要時我們也需要接受夢想調劑,不要總盯著英雄,平淡中的錢還是錢。

沒有那么多脫不下的長衫,只是脫不下的背心。

◎圖源:小紅書愛拍照的大力

發表評論

登錄 | 注冊