楊銘宇黃燜雞后廚亂象被掛牌督辦

出品/零售商業財經

作者/喻博雅

3月12日《新京報》曝光的楊銘宇黃燜雞米飯鄭州、商丘三家加盟店后廚畫面,猶如一記重錘擊穿了消費者對“國民快餐”的食安幻想。

發酸食材回鍋、剩菜回收加工再售、隔夜變質肉品染色偽裝、無健康證人員直接參與食品加工……這些突破底線的操作并非偶發個案,而是加盟體系內系統性失序的必然產物。

01

看不見的戰場與看得見的潰爛

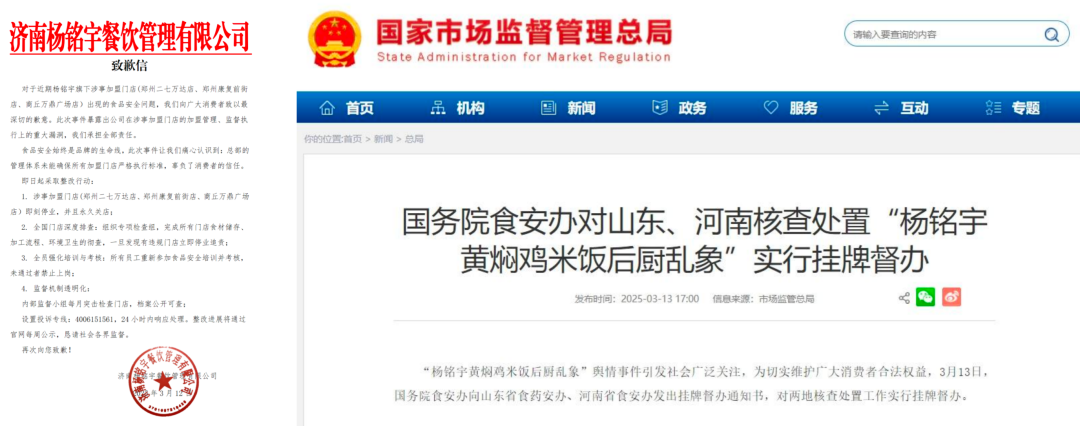

事發當天,楊銘宇黃燜雞所屬濟南楊銘宇餐飲管理有限公司緊急發布致歉信,并承諾采取一系列整改行動。

但也就在隔天(3月13日),國務院食安辦向山東省食藥安辦、河南省食安辦發出掛牌督辦通知書,對兩地核查處置工作實行掛牌督辦。

圖:楊銘宇黃燜雞后廚亂象被掛牌督辦

很顯然,楊銘宇黃燜雞后廚亂象事件的發酵速度印證了餐飲行業的敏感神經,而“覆蓋全國500+城市、2500+門店”(綜合官網及窄門餐眼數據)的品牌規模化優勢,恰如一把懸頂的達摩克利斯之劍。

更具沖擊力的則是外賣騎手群體的集體發聲——這群穿梭在城市毛細血管的“隱形監督者”,用鏡頭記錄下黃燜雞門店后廚污水橫流的現實圖景,一度將“外賣員從來不碰的外賣”推上熱搜榜首,黃燜雞、炸雞、麻辣燙、料理包快餐等品類赫然在列。

這些現象折射出中國快餐連鎖行業在追求規模化擴張的同時,正面臨“速度”與“質量”的撕裂。

事實上,楊銘宇的潰敗并非孤例。

當我們把視線投向麻辣燙領域的張亮、楊國福,快餐領域的華萊士,飲品界的蜜雪冰城,會發現一個驚人的相似軌跡:加盟模式締造的商業神話,終將被食安問題反噬。

以楊銘宇為例,其官網披露的加盟政策極具誘惑力——3.5萬元加盟費(無管理費和押金)無需經驗即可快速復制門店,且綜合毛利潤在55%左右。類似地,楊國福麻辣燙通過“品牌授權+供應鏈抽成”模式,門店數突破6000家(窄門餐眼數據)。

此類餐飲連鎖品牌的“輕資產”擴張策略在短期內以極低的邊際成本實現規模效應,但總部對加盟商的管控力度有限,為食安問題埋下隱患。

02

站在速度與質量的十字路口

本質上,加盟體系的天然缺陷在于總部與門店的利益錯位。

總部依賴加盟費維持現金流,對門店的品控投入天然存在惰性;加盟商則面臨房租、人工、平臺抽傭的多重擠壓,容易陷入“降低成本—犧牲質量—口碑崩塌”的惡性循環。

現代餐飲業高度依賴“中央廚房+預制菜”模式,但加盟體系下的門店往往存在“最后一公里”的失控。

例如,黃燜雞的醬料包、麻辣燙的湯底均由工廠統一生產,門店僅需簡單加熱。料理包的使用本是提升效率的利器,但部分企業為降低成本,選擇低價供應商或過量使用防腐劑,導致食材新鮮度不足。

圖源:楊銘宇黃燜雞官網

某餐飲供應鏈平臺數據顯示,中小型加盟門店的食材采購成本普遍低于直營店15%-20%,這種價格剪刀差催生了地下供應鏈的繁榮——過期食材翻新、劣質調味料勾兌等現象屢禁不絕。

此外,快餐行業人員流動率較高,新員工常常未經充分培訓即上崗。比如,某品牌門店被曝使用過期面包,直接原因便是店員為減少損耗而違規操作,反映出總部對標準化流程的執行監督缺位。

楊銘宇黃燜雞的后廚亂象,扯下了中國餐飲加盟體系的遮羞布。“外賣員從來不碰的外賣”熱搜話題則揭示出另一個殘酷現實:消費者對外賣品質的認知與實物存在巨大鴻溝。

我們看到,那些標榜“現炒現做”的黃燜雞、炸雞門店,實際依賴料理包加熱;宣稱“手工制作”的麻辣燙,湯底可能循環使用超過一周。這種認知落差正在摧毀消費者的最后信任防線。

當資本狂飆突進遭遇食安鐵律,當規模擴張遭遇信任危機,整個行業站在了歷史的十字路口。唯有打破“唯規模論”,構建總部、加盟商、供應鏈的“責任共同體”,將食安基因植入品牌DNA,用技術創新重構監管體系,以消費者權益重構商業邏輯,方能在萬億餐飲市場中構筑真正的護城河。

當消費者用腳投票的時代來臨,“快”不再是護城河,“穩”才是生存之本。畢竟,在關乎億萬民眾舌尖安全的領域,任何商業奇跡都不應建立在風險之上。

發表評論

登錄 | 注冊