海底撈還“能不能學”?

海底撈在11月8日啟動實施了”啄木鳥計劃“,可謂一石激起千層浪,瞬間霸占熱搜榜。如今距離海底撈宣布該計劃已經過去一個多月,“啄木鳥計劃”能夠帶給餐飲人哪些思考?

“我們決定先停一下腳步,就像跑步跑得太快,鞋帶松了,就先把鞋帶系緊一點。”——海底撈首席戰略官周兆呈。

斷尾求生的海底撈

伴隨著從2020年開始的疫情,海底撈始終在調整自己的開店策略。疫情爆發之初擴張明顯加快,大肆開店的背后缺乏對疫情影響的判斷力,同時對于海底撈的門店流量造成嚴重分流,近日內參君走訪上海、長沙等地發現,部分門店排隊的情形已經大幅降低。

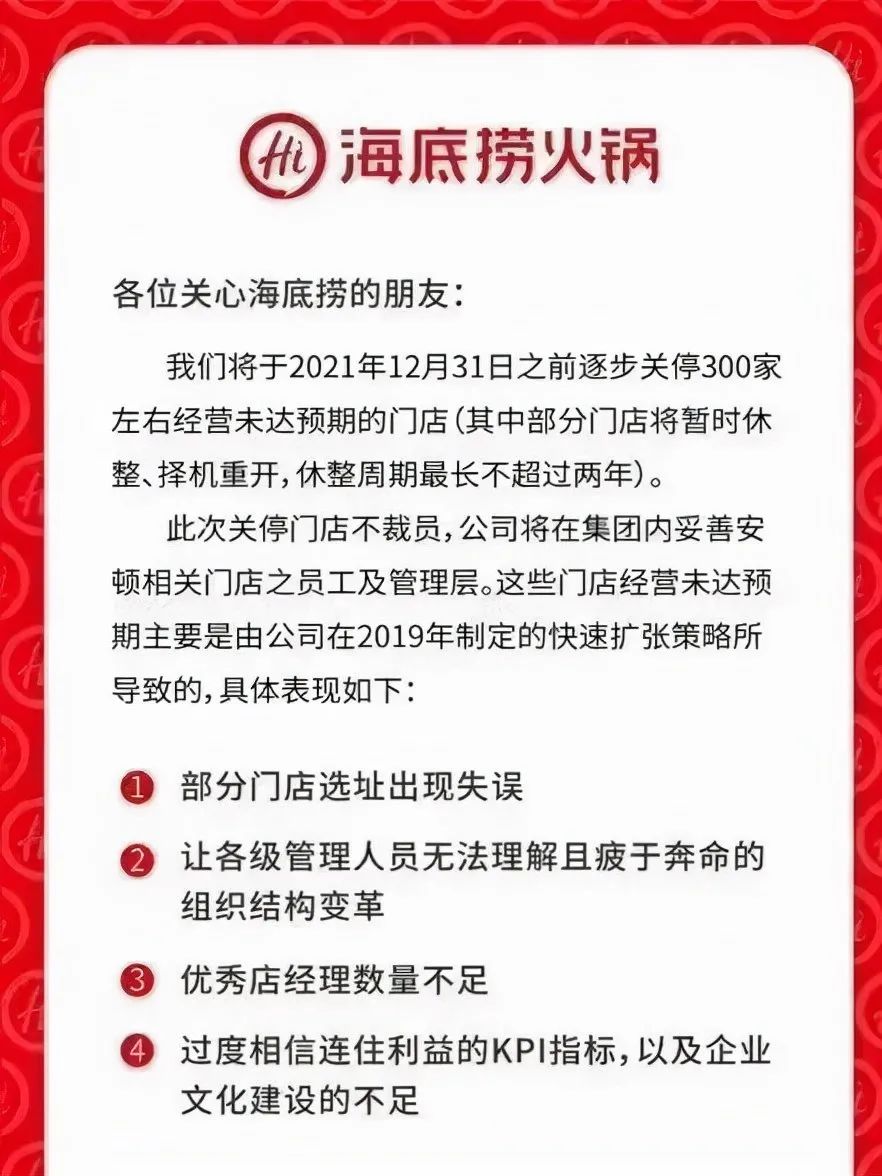

面對市場和疫情影響帶來的疊加變化,海底撈開啟了自我救贖,“穩定了我就沖鋒,不穩定了我就穩定,穩定下來就再沖鋒。”這是海底撈創始人張勇的策略,或許也是海底撈這次施行“啄木鳥”計劃的真正原因。目前的政策是:在今年12月31日前,關閉約300家流量不佳經營未達預期的門店,其中部分門店將暫停營業,伺機重開,休整周期最長不超過兩年。

公開資料顯示,2019及2020年全年,海底撈分別新開門店308家、544家,2021年上半年新增299家。截至2021年6月底,海底撈全球門店總數達1597家。從上述數據可以看出,即便是在新冠疫情比較嚴重的2020年,海底撈仍然選擇逆勢極速擴張。一方面是翻臺率大幅下降,業績不達標,部分門店遇冷;另一方面則是面對高昂的人力成本、物料損耗等運行成本也很突出。

極速擴張,確實給海底撈的服務體系和人才梯隊建設帶來了新的考驗,傳統火鍋門店相較于中式快餐或者小吃類品牌在人力模型上本身就很重,店面管理人才的培養周期本身就需要時間,而海底撈在“師傅帶徒弟”的過程中,也必然會出現快速提升甚至“拔苗助長”的情況,缺乏門店管理經驗的店長在這種狀態下管理一家門店,經營效果顯而易見。海底撈的成本結構有著其品牌獨特的計算邏輯,較高的人力成本支出,物業拿店成本又很低,這樣的成本架構勢必在騰轉挪移上具備靈活性,也因此造就了海底撈快速擴張的底氣。然,成本結構對盈利模型是一種優勢,但并不是保障,失去流量同樣面臨經營風險。

門店的可持續盈利離不開源源不斷的流量支撐,海底撈在大肆擴張的同時,原有的客流在得到更便捷的到店服務同時,也給很多固有門店形成了擠壓效應,作為“懶經濟”盛行的當下,消費者不再因為這里的服務與眾不同而愿意前往了。流量市場逐步瓜分,很多新品牌打著擦邊球,不輸服務的同時搞出了很多差異化,拋開存活周期的角度,其新開店鋪對原有火鍋市場形成了“攪局效應”。疫情的影響還在持續,消費者對于外出就餐的場景需求也在發生變化,很多人不再因為傾向于一定到店用餐,線上零售、外賣需求趁此增長猛進。

在這種情況下,或許只有斷尾求生,關閉經營效率不佳的門店,才能有助于提質增效。在海底撈11月份發布的公開信中,海底撈反思:“讓各級管理人員無法理解且疲于奔命的組織結構變革;優秀店經理數量不足;深度捆綁收入結構的KPI指標,以及企業文化建設的不足”是失誤的主要原因。

開店與閉店之間

海底撈給行業什么啟發

疫情爆發之處,餐飲品牌可謂出現了兩個景象,很多品牌尤其是中小型餐飲關店,也有很多知名品牌效仿海底撈繼續擴張,無非想通過這個窗口期實現規模化發展占領市場份額。不過,海底撈的“盲目自信”具備一定的品牌基礎和現實需要,只是今天我們看到海底撈的“啄木鳥計劃”閉店300家數字的時候,忽略了另外一組數據,從2020年開始至2021年6月底前,海底撈共計新開800多家門店,即便是關閉300家,仍然有著500多家門店的規模。試問,這樣的一個擴張速度,是不是仍然是很多品牌可望不可及的目標呢?這一點不難看出,除了海底撈作為火鍋頭部品牌的市場認知仍然是其持續開店的現實基礎,而資本的加持則給了海底撈擴張的條件保障。

面對海底撈關閉300家店鋪而言,對于眾多餐飲行業內火鍋品牌經營者是否意味著機會呢?至少有一個問題值得思考:在競爭激烈的火鍋品類中,海底撈尚且如此,其他二三線品牌有信心做的比海底撈還好嗎?內參君觀察到,很多餐飲行業伙伴在“啄木鳥計劃”被官宣的時候,認為海底撈已經“落寞”。然而,這種看法缺乏完整視角。

我們從資本、拓店兩個維度來看這一計劃。

資本助推是一把雙刃劍

餐飲行業在資本圈的熱度有目共睹,優質品牌更是成為資方必爭之地,融資再融資,最后尋求收購,甚至借殼上市、供應鏈拆分等等。很多網紅品牌的發展路徑大致如此,品牌方在得到快速發展的同時,對自身運營、人才梯隊搭建以及各項體系化建設的能力顯得尤為重要。而資方對業績指標的及市場規模的要求又持續對品牌造成壓力和影響,擴張似乎成為拿到融資后必須進行的動作之一。這一點,希望品牌在選擇資本合作的時候做好選擇,真正能夠賦能品牌的資方,才是真正的“天使”。

查看公開資料顯示,今年春節后,海底撈股價沖高回落,按照11月5日收盤價計算,海底撈最新市值約1150億港元,較年內峰值已縮水近3500億港元。直到2021年6月15日,張勇在一次交流會上坦承:“我對趨勢的判斷錯了,去年6月我進一步作出擴店的計劃,現在看確實是盲目自信。當我意識到問題的時候已經是今年1月份,做出反應的時候已經是3月份了。”來自投行對海底撈市值下降的原因分析,主要原因仍是業績增長問題。在他看來,此前資本市場對于海底撈期待值比較高,但目前海底撈的增長數據下降,與之前資本市場的預期不匹配,所以市值也隨之下降。

擴張與閉店之間,夯實基礎才是出路

閉店對于品牌的影響是直接的傷害,尤其是頭部品牌影響力大打折扣,造成短期負面的市場情緒,但是從品牌長遠發展健康角度來看,又是一次再次改善和優化固有組織的機遇,壯士斷臂,必定對品牌產生更加積極的促進作用。通過對火鍋品類幾個頭部品牌的數據不難看出,大家都在疫情期間實現了快速開店且業績水平已經恢復到疫情前,比如呷哺的高端品牌湊湊火鍋門店突破150家,門店翻臺率也從原來的1.9增長到了2.6,已經港交所上市的撈王火鍋在半年的時間開出了40家門店,完全超越了疫情前的開店速度。由此可見,火鍋品類作為大品類的餐飲地位仍舊堅固,是一個可持續發展的黃金賽道。

1)培訓體系是否真的可持續

海底撈實行的“師傅帶徒弟模式”,為品牌的發展提供了源源不斷的管理人才,然而作為一個勞動密集型企業,這種簡單又高效同時結合工資績效相結合的方式,成為海底撈一直以來的人才畫像,外部空降的機會幾乎很少。在培養所謂“忠誠度較高”、或者“全心全意”為企業服務的價值觀的同時,也錯失了整個行業的優秀人力資源,腰部力量的缺失,或許成為此次閉店的原因之一。值此“啄木鳥計劃”實施之際,對于海底撈是一次新的蓄能,發展過程中不斷擴大的人才缺口,將會成為密集型餐飲品牌必須要考慮的事情。

2)密集開店是否適合所有品牌

相比于小店模型,單一火鍋品牌并不具備密集開店的流量基礎,然作為海底撈這樣的頭部品牌則顯得更具有戰略意義。伴隨著市場規模不斷擴張,海底撈門店的輻射半徑也在逐步壓縮,有些地方的直接距離僅相隔幾百米。放眼全國市場,深耕長沙市場的茶顏悅色便是小店模型密集開店的代表,也正是在前一段時間也出現了關店的情況,這些現實案例值得餐飲同行們思考。

3)門店運營水平決定盈利水平

消費者總是在排隊的地方排隊,除非實在等不及,越來越多的品牌開始注重餐前營銷把服務進行前置,比如在等待區安排服務人員提供茶水及零食服務等。消費者的邏輯有點像“羊群效應”,但事實上反映的是消費者對于一個品牌的預期,如果只注重品牌營銷而忽略消費者的整體體驗,靠排隊排隊出來的繁華景象容易成為曇花一現。

瀏覽某點評網站的評價內容,發現有很多評價“服務有點太頻繁影響用餐”、“消費者點餐時沒有詢問是否有忌口”、“店鋪活動以及折扣信息沒有提前等。當然這是很多餐飲品牌也都會出現的問題,門店的基礎運營不得不重視起來。

4)疫情影響依然在持續,風險管控很必要

疫情影響最直接的應屬服務行業了,海底撈作為依托于到店消費的客流基礎收到了最直接的影響,疊加前幾個維度帶來的門店運營壓力,整體的業績自然不樂觀;門店流量的變化又進而影響到新客進店,消費者對于“越來越冷清”的餐廳往往是缺乏勇氣嘗試的,一旦消費者的預期發生改變,建立信任需要更長的時間。這樣看來,此時選擇閉店、擇機重開也許是對消費者培養信心的“最佳時機”。

海底撈還有哪些變革之路?

1)重整旗鼓蓄勢待發

在內參君看來,海底撈的擴張仍將持續,關店的同時也一定還會逐步開店,正如計劃中所說,針對一些優質商圈的門店,在適合的時間內還會重新開業。單一品牌火鍋品類是否具有品牌增長的天花板呢?在內參君看來,只要市場有需求、賽道就足夠寬,同樣,如果能夠保持持續盈利,開店多少也只是個數字罷了。但消費者對于品類的需求并不一定等同于對品牌的認同,消費者對于火鍋的熱愛可能來自多個品牌;所以讓消費者建立品牌認知,不斷迭代升級產品,是一個品牌持續發展下去的重要動作。

2)多元化發展

很多餐飲品牌都在提倡新零售,一方面消費者從線上快速轉移到線上,互聯網電商平臺發展迅猛,大家已習慣了線上購物消費,一個人在家里吃火鍋將變得非常容易,比如海底撈APP電商商城就推出了適合線上銷售的產品,包括食材類、零食類、休閑類的產品以及周邊文化產品等。現在隨便走進一家便利店也很容易買到火鍋零售產品,自熱小火鍋也已經是很成熟的產品模式,實現了隨時隨地吃火鍋。

3)多品牌發展成為必修課

海底撈開創了“十八汆”、“撈派有面兒”等新派快餐品牌,全部都屬于超低價打法和標準化運營,這種類型的餐飲生態是具備超高的翻臺率和生產效率的,對此不難看出,海底撈在跨品牌的發展上早已布局。品牌如何拓展自身的產品線及業務領域,甚至與不同行業進行跨界合作,這是所有餐飲人都應思考的課題。

小結

海底撈此舉對于正在從事餐飲行業的創業者們,能夠給大家帶來哪些更深維度的思考,或許是海底撈作為一個頭部品牌帶給這個行業的一個禮物。

發表評論

登錄 | 注冊