Keep能否盈利,取決于多少人假裝在健身

翻開Keep的招股書,會發現這樣一個現象:它憑借近4000萬月活成為全國乃至全球最大的線上健身平臺,卻在三年間虧損了數十億。

具體到數據表現上,就是“營收雖好,營銷費用卻也水漲船高”。

招股書顯示,Keep在2019年、2020年和2021年前九個月營收分別為6.63億元、11.07億元和11.59億元,2019-2020年及2021年前三季度營銷總費用率分別為100.6%、57%和112.8%。2021年前九個月,與11.59億的營收相對應的,是近8個億的營銷費用[3]。

高昂的營銷費用背后,是公司無法留住用戶的無奈。一個真正的擼鐵達人,根本不需要APP打卡提醒,就會自發鍛煉。

Keep在做的是一門怎么樣的生意?它是如何吸引和留存用戶的?這個行業中它又面臨怎么樣的挑戰?這些是本文試圖回答的問題。

01

自律帶來痛苦

2017年,蘋果CEO庫克到訪中國,參觀完ofo后拐道去了Keep的總部。Keep創始人王寧送給他一塊青色的瑜伽墊,熱烈祝賀他成為Keep的第八千萬零一名注冊用戶。

作為在Keep中擁有“專屬運動”的庫克,問了一個尖銳的問題:“你怎么鼓勵用戶堅持運動[1]?”

這個問題正困擾無數健身APP。Keep的口號是自律帶來自由,但自律的本質卻是即時承受痛苦,延遲享受滿足。如果說抖音的及時反饋順應了人性,那么辛苦運動揮汗如雨,回家一稱絲毫沒輕的健身,則是天然的反人性。

流進線上健身APP的用戶群,可以大概分為兩類:

1)小白型。其中大部分選擇把瑜伽墊掛上閑魚,重新快樂躺平。

努力不一定能成功,但放棄一定很舒服——何況線上健身的放棄成本很低。相比線下健身房動輒三四百塊的月費,線上健身會員包月只需25-30元,放棄運動損失的不過是一杯奶茶錢。

Keep的招股書顯示,2021年用戶月均鍛煉次數是4.1次,對比Keep的“美國兄弟”,已經上市的Peloton,這個數字是17次。

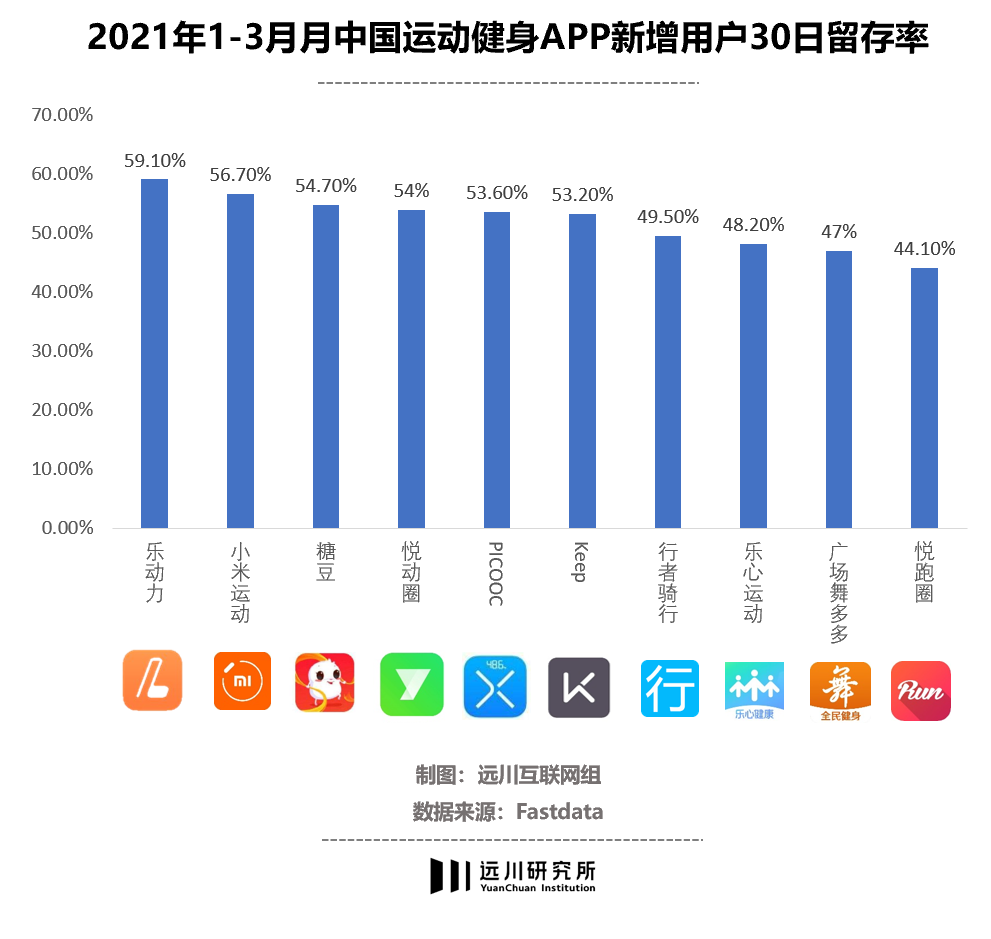

不和健身滲透率和受苦覺悟更高的歐美比,橫向看國內同行也有點狼狽。一項2021年國內健身APP的調查數據顯示,新增用戶月留存高的健身軟件,往往是無需努力的數據記錄類,比如以記錄步數、心跳和睡眠質量為主的樂動力、小米運動。

更殘酷的事實可能是,Keeper們的毅力比不過跳廣場舞的爺叔阿姨。瞄準中老年用戶的糖豆,留存率超過了一眾提供線上課程的健身APP。

2) 重度沉迷型。小部分通過線上健身APP狂熱迷上運動的人,轉身把汗水灑向了線下健身房。

當小白重度沉迷健身,鍛煉就會進階。掌握了一定訓練技巧,家庭運動的場景就顯得太過業余。畢竟結構化的線上課程就是模擬私教的量身定制,向設備和教練更專業的線下轉移是理所當然的事。

如今,除了傳統健身房,還有新型線下運動品牌如樂刻等,門店數量多,分布區位靈活,營業時間貼心適配996打工人。于是,穿著Keep的運動服走進線下請私教,就成為了線上健身重度用戶的最終歸宿。

Keep的商業策略一開始就避開了重度沉迷型,瞄準“小白”的市場,似乎誓要與人性做斗爭。

打開Keep App,我們可以看到完整的用戶成長體系,從場外吉祥物到超凡MVP,每一級的晉升都能帶來打怪升級的快感,與之配套的勛章激勵。而社區功能下的精選和圈子,既提供了成功目標,又給了入群即瘦的路徑。

當“健身小白”順利成為“重度沉迷型”的時候,Keep卻又要面臨用戶的流失。實際上,Keep的商業策略,正在悄悄瞄準第三類人。

02

全面哄你健身

在健身意志力的光譜上,還存在第三類人。

他們間歇性地運動,在躺平和堅持之間反復仰臥起坐。他們說不準能堅持多久,但每一次痛定思痛,都會用消費表達重新開始的意愿:去健身房辦卡太隆重,在APP買課剛剛好。

這群認同健身理念但又反復放棄、熱衷付出健身成本的人,可以稱之為間歇性假裝在健身人群,簡稱假健身人群。這正是Keep要爭取的完美客戶。

仔細看Keep的營收構成,它已經不止是健身軟件,而是企圖通過各項業務構成健身生態圈,全方位哄假健身人群堅持鍛煉、持續掏錢:

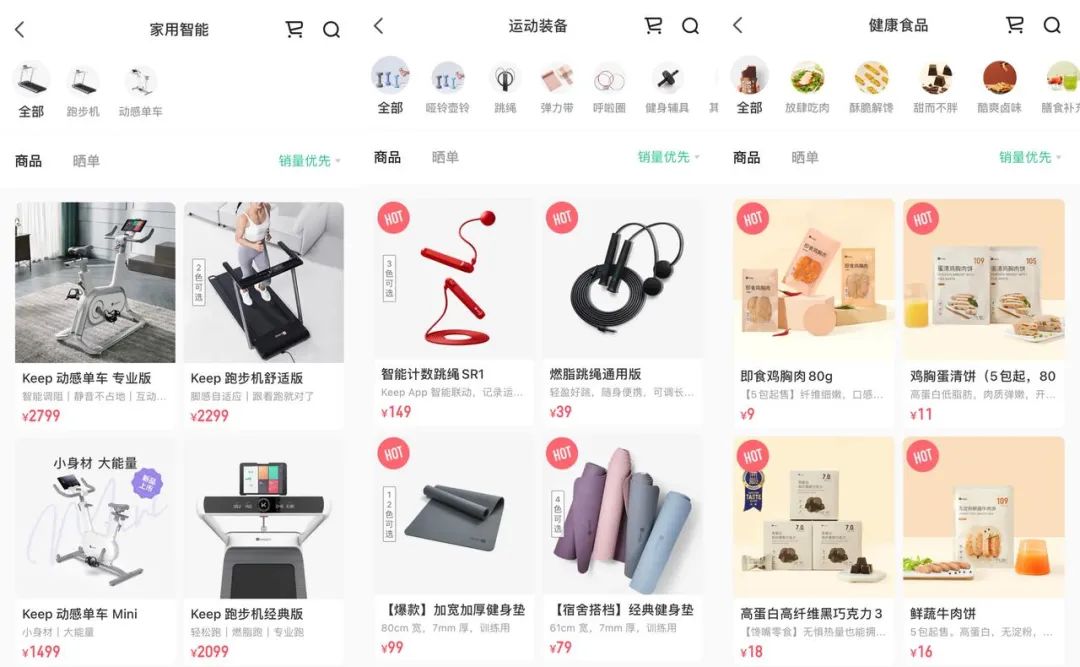

1)智能健身設備及配套的健身產品。根據招股書,這部分一直是Keep營收的大頭,占比55%以上。

運動是延遲滿足,但購物只需一鍵下單。開始健身先買Keep瑜伽墊、Keep運動褲,再不濟吃一點9塊錢的即食雞胸肉,也有了健康的錯覺。那些斥千元巨資購入智能單車的人,更是還沒開始努力,就已經狠狠消費了一把。

Keep利用假健身人群猶疑的心態,通過綁定智能硬件與健身產品拉新促活。去年開始,它還讓簽約的教練與KOL做起直播帶貨,哄你下單,Keep副總裁黃晶晶去年在發布會上表示,“希望打造出健身直播界的李佳琦”。

2)線上健身內容,也就是賣會員。這是Keep的主要盈利來源。

根據招股書,平臺上有10000節錄播課、13000節直播課,大部分向會員開放。“結構化課程”把健身動作分解成上千個短片模塊,根據用戶需要進行智能組合。

豐富課源正是Keep早期在健身APP混戰中得以脫穎的重要因素。任天堂的《健身環大冒險》火了后,Keep受啟發推出《拳皇97·拳擊體驗課》,加入大量游戲要素,進一步哄你健身[4]。

3)廣告及其他業務。包括Keepisland健身房等線下業務,Keep意識到用戶成長后流失的風險,嘗試自建健身房來承接更高階的運動需求,說服用戶把健身的全流程留在Keep里。

這種全方位哄你健身的方法,能為Keep帶來順理成章的付費嗎?并不。

03

四面都是對手

回到開頭的數據,2021年Keep的營銷開支翻了一倍,招股書的解釋是:策略性地增加了在流量獲取和品牌推廣方面的支出,以進一步獲取、激活及挽留用戶。

營銷效果如何?具體來看,平均月度訂閱會員數量同比增長73.7%,營業收入增幅41.3%。也就是說,假健身用戶的付費意愿要靠超額的營銷拉動,于是虧損逐年拉大。

比“燒錢換增長”的故事更令公司頭疼的,是這個健身生態圈里,公司“四面楚歌”的環境。

1)智能硬件和健身產品對手很多

在這個領域,Keep的對手包括蘋果、小米、lululemon甚至迪卡儂。

智能硬件上,手機品牌有天然的流量和品牌優勢,小米用戶選擇智能手環,首選一定是小米。健身產品上,Keep里賣得最好的149元跳繩、99元瑜伽墊和79元瑜伽褲,在淘寶一搜能找到更專業的,或者更便宜的。

想把電商SKU覆蓋“吃穿用練”,還要做出高性價比,在每個環節都有巨大的邊際成本。根據Keep招股書,這部分業務的毛利從2019年、2020年的35%、36%下降到2021年的29%。

2)線上健身內容維持吸引力難

在這個領域,目前所有提供線上課程的健身APP都面臨抖音、快手和B站的侵蝕。

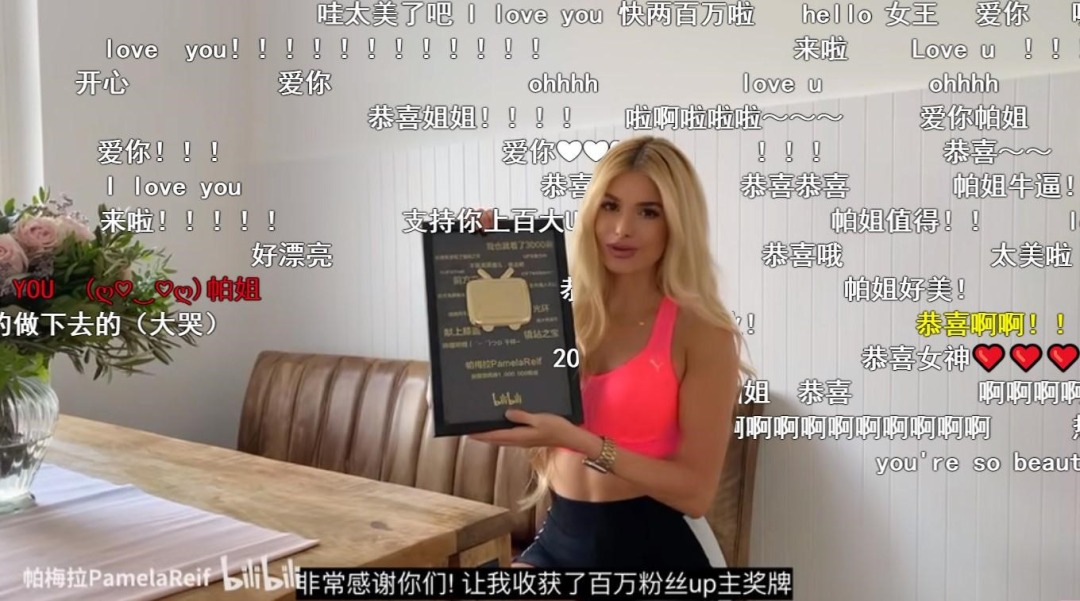

Keep簽約了帕梅拉、周六野和歐陽春曉等知名博主做獨家付費課程,但問題是,這些博主在其他平臺上也有數量可觀的粉絲和龐大的免費內容庫。

既然能白嫖,為什么要花錢?反正都是假健身,不如打開B站鍛煉,把買課的錢省下來買點代餐和蛋白粉。

帕梅拉不僅入駐了Keep,還在B站、抖音和快手上擁有數百萬粉絲

Keep仍然繼續了“高質量內容”的路線,親自下場做課、與專業教練、博主保持合作。這意味著內容和科技投入會越來越重,目前Keep有533位研發人員,占全公司近半。

面對大量健身小白,做高成本的內容,似乎是一個吃力不討好的選擇。況且,隨著監管加強,招股書也列明,讀取使用數據存在法律風險,此前Keep已經吃過罰單[5]。

3)廣告及線下業務容易水土不服

健身類產品偏工具屬性,廣告不好做。

好不容易自律一番,準備一鼓作氣健個身,卻被廣告中斷了節奏,用戶火氣一下就上來了。因此健身APP們很容易會自己置于使用體驗與廣告曝光效果的兩難境地中,Keep也對這塊業務著墨甚少。

線下業務方面,上海的Keepland僅存活了一年,就宣布撤出上海市場,Keep線下店僅剩北京。線下店獲客依賴線上導流,流量層層過濾本來已所剩無幾,Keep還規定課程可以按次購買,哪怕只有一人報名也得上課。沒了會員制的約束,假健身人群鴿完又鴿,店鋪回血艱難。

假健身用戶,真要花錢,到哪兒都行,他們的消費選擇不會被某個健身軟件限制。而為了留住他們,Keep不得不把觸角越展越寬,甚至做過輕食但無疾而終。

疫情紅利消退后,線上健身的路更難走了。看看海外,Peloton今年的運程提供了一個參照:市值從500億美元下滑到100億以下,裁員2800人,因活躍用戶數遠低預期,CEO被不滿的投資人拱下臺[7]。

04

尾聲

在一篇由Keep員工撰寫、廣為流傳的文章《Keep的困頓與終局》里,作者指出了一個核心問題:不管Keep如何打磨工具與產品服務,運動這件事對于Keep的大部分用戶來說,只是一個弱需求。

假健身用戶們需要Keep,也不那么需要Keep,他們總能在不同領域找到滿足需求的替代品。2021年啟用易烊千璽做新代言人后,Keep默默把Slogan改為了更具誘惑力的“自律給我快樂的自由”。

但只要天氣變冷,靠哄也不能讓假健身用戶們健身,他們會躺進被窩刷短視頻——線上健身APP使用率有明顯的季節性,Keep春夏與秋冬季的月活人數,最高存在上千萬的落差。

畢竟打工實在太累了,真要在996后的寒冬攤開瑜伽墊,得到的可能不是健康強健的體魄,而是脆弱崩潰的心臟。

發表評論

登錄 | 注冊