小米難熬

3月22日,小米集團(tuán)( 01810.HK,以下簡(jiǎn)稱(chēng)“小米” )發(fā)布了2021年第四季度及2021年全年財(cái)報(bào)。與此同時(shí),小米還發(fā)布了不超100億港元的回購(gòu)計(jì)劃。

受此消息影響,3月22日收盤(pán),小米在港股大漲6.13%,收?qǐng)?bào)14.2港元/股,總市值3560億港元。

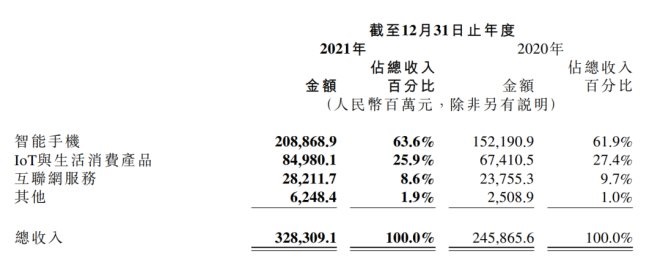

財(cái)報(bào)顯示,小米2021年四季度總營(yíng)收達(dá)856億元( 人民幣,以下未注明則同 ),同比增長(zhǎng)21.4%;經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)達(dá)到人民幣45億元,同比增長(zhǎng)39.6%。2021年全年,小米實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收3283億元,同比增長(zhǎng)33.5%;經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)為220億元,同比增長(zhǎng)約70%。

按各業(yè)務(wù)收入來(lái)看,2021年全年,小米手機(jī)業(yè)務(wù)的收入為2089億元,同比增長(zhǎng)37.2%。在IoT與生活消費(fèi)品方面,全年的收入達(dá)850億元,同比增長(zhǎng)26.1%。在互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)方面,全年收入達(dá)282億元,同比增長(zhǎng)18.8%。其中在2021年被唱衰的互聯(lián)網(wǎng)廣告收入達(dá)181億元,游戲業(yè)務(wù)達(dá)9億元。

來(lái)源/小米財(cái)報(bào)

在財(cái)報(bào)中,小米寫(xiě)道,2021年,盡管受到核心零部件全球供應(yīng)短缺及新冠疫情持續(xù)等影響,我們?nèi)詧?jiān)定執(zhí)行既定戰(zhàn)略,全年?duì)I收和利潤(rùn)均達(dá)到顯著增長(zhǎng),各分部業(yè)務(wù)全年收入均創(chuàng)歷史新高。而廣告收入的增長(zhǎng),則主要得益于用戶(hù)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大、高端手機(jī)占比提升以及商業(yè)化能力的增強(qiáng)。

“高端手機(jī)”成為2021年對(duì)小米貢獻(xiàn)最多的業(yè)務(wù)之一。

財(cái)報(bào)顯示,2021年,小米在中國(guó)大陸地區(qū)定價(jià)在人民幣3000元或以上及境外定價(jià)在300歐元或以上的高端智能手機(jī)全球出貨量超過(guò)2400萬(wàn)臺(tái),遠(yuǎn)超2020年全年約1000萬(wàn)臺(tái)的水平。按出貨量計(jì)算,小米高端智能手機(jī)占比由2020年的約7%增長(zhǎng)至2021年的約13%。

在境外,小米高端智能手機(jī)出貨量同樣取得快速增長(zhǎng)。2021年,小米在境外定價(jià)在300歐元或以上的智能手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng)超過(guò)160%,占比較2020年提升約6個(gè)百分點(diǎn)。

Canalys數(shù)據(jù)顯示,2021年,小米在零售價(jià)350美元或以上的境外高端智能手機(jī)市場(chǎng),出貨量排名第三。小米強(qiáng)調(diào),“我們堅(jiān)定不移地執(zhí)行手機(jī)高端化戰(zhàn)略,不斷提升在高端手機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。”

對(duì)此,WitDisplay首席分析師林美炳分析表示,不管從智能手機(jī)業(yè)務(wù)的銷(xiāo)量還是營(yíng)收來(lái)看,小米的這份財(cái)報(bào)都是不錯(cuò)的。不過(guò),數(shù)據(jù)之外,關(guān)于小米高端化,還有更多值得去關(guān)注的點(diǎn)。“或許小米的高端化之路并沒(méi)有取得如財(cái)報(bào)所說(shuō)的好成績(jī)。”

對(duì)于業(yè)界所關(guān)注的造車(chē)業(yè)務(wù),在財(cái)報(bào)和電話會(huì)議中,均未有太多提及。這對(duì)于外界而言,難免有些失望,畢竟,在過(guò)去一年的時(shí)間里,造車(chē)曾被認(rèn)為是小米未來(lái)的重中之重。至少,從雷軍開(kāi)始決定造車(chē)開(kāi)始,就向外界傳遞的是這樣的信號(hào)。

在更多業(yè)界人士看來(lái),小米的路,已經(jīng)越來(lái)越難走。在其核心業(yè)務(wù)手機(jī)版塊高端化上下承壓的同時(shí),造車(chē)也遠(yuǎn)比想象中要艱難。

第一手機(jī)界研究院院長(zhǎng)孫燕飚便對(duì)燃財(cái)經(jīng)直言,小米在手機(jī)領(lǐng)域一直對(duì)標(biāo)蘋(píng)果,想走高端路線,但目前的狀態(tài)來(lái)看,小米既要站穩(wěn)高端又要造好車(chē),挑戰(zhàn)很大。

高端化艱難

“高端化”不僅是小米的當(dāng)務(wù)之急,更是其必須要做的事情。

2022年2月8日下午,小米集團(tuán)舉辦了虎年開(kāi)年來(lái)第一次重要會(huì)議——高端化戰(zhàn)略研討會(huì)。會(huì)上,小米明確表示,高端之路是小米成長(zhǎng)的必由之路,也是小米發(fā)展的生死之戰(zhàn),我們會(huì)堅(jiān)定不移執(zhí)行高端化戰(zhàn)略。

而這條被小米稱(chēng)之為堅(jiān)定不移的戰(zhàn)略,已經(jīng)走了兩年之久。

2020年年初,小米集團(tuán)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO雷軍便在小米10的發(fā)布會(huì)上表示,小米手機(jī)正式?jīng)_擊高端市場(chǎng)。當(dāng)年年底,小米則發(fā)布了新十年的首款旗艦手機(jī)小米11。憑借著小米11,小米也在高端市場(chǎng)有了席位。去年12月21日,雷軍則更是放出豪言:“小米高端手機(jī)正式開(kāi)始對(duì)標(biāo)蘋(píng)果,向蘋(píng)果學(xué)習(xí)。”

高端背后,主要是更高的利潤(rùn),這一點(diǎn)從蘋(píng)果的利潤(rùn)率中便可窺視一二。根據(jù)研究機(jī)構(gòu)Counterpoint公布數(shù)據(jù)來(lái)看,2021年第二季度,盡管蘋(píng)果公司對(duì)全球手機(jī)出貨量的貢獻(xiàn)一般,但該公司在全球手機(jī)市場(chǎng)的營(yíng)收和凈利潤(rùn)依然表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。在營(yíng)收方面,蘋(píng)果公司的營(yíng)收占全球所有手機(jī)廠營(yíng)收的40%,但利潤(rùn)卻占全球所有手機(jī)廠利潤(rùn)的75%。

林美炳分析表示,如果從財(cái)報(bào)“小米3000元以上的機(jī)型銷(xiāo)量超過(guò)了2400萬(wàn)臺(tái)”就表示小米整體高端化進(jìn)程獲得了成功,未免有失偏頗。事實(shí)上,小米所謂的高端手機(jī)是通過(guò)降價(jià)去實(shí)現(xiàn)其銷(xiāo)量的提升的。除此之外,從均價(jià)維度來(lái)看,小米的高端化并沒(méi)有獲得應(yīng)有的成績(jī)。

財(cái)報(bào)顯示,2021年,小米手機(jī)的平均售價(jià)( “ASP” )由截至2020年12月31日止年度的每部人民幣1039.8元增加5.6%,至報(bào)告期的每部人民幣1097.5元。小米將這一上漲歸因于,高端智能手機(jī)出貨量占智能手機(jī)總出貨量的比例增加所致。

然而,林美炳直言,從1039.8元上漲到1097.5元,僅差了57.7元。但2021年不管是供應(yīng)鏈影響還是芯片漲價(jià)以及物料漲價(jià),可能都不止增加57.7元。與此同時(shí),林美炳還表示,小米一直在強(qiáng)調(diào)研發(fā)力量和研發(fā)投入,但實(shí)際上小米的高端產(chǎn)品品質(zhì)并沒(méi)有做得那么高端。如小米11在2021年身陷“發(fā)熱門(mén)”,小米折疊屏手機(jī)也需要不斷的通過(guò)降價(jià)來(lái)提升整體銷(xiāo)量。

但高端化是小米的重要戰(zhàn)略。在近幾年里,高端化戰(zhàn)略始終被市場(chǎng)津津樂(lè)道 。

2019年的9月初,小米在資本市場(chǎng)迎來(lái)至暗時(shí)刻,其二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)一度跌至8.28港元/股,較發(fā)行價(jià)17港元/股跌去一半。4個(gè)月后,雷軍正式宣布了小米沖擊高端市場(chǎng),隨后,小米股價(jià)迎來(lái)了“春天”。短短一年之后,小米股價(jià)便站上了35.9港元/股的至高點(diǎn),市值漲至近9000億港元。

可如今,雖然高端的故事還在講,但股價(jià)卻與兩年前,呈現(xiàn)出了另一種走勢(shì)。截至3月22日收盤(pán),盡管小米股價(jià)報(bào)收14.2港元/股,但較2021年年初創(chuàng)造的35.90港元/股最高點(diǎn),一年時(shí)間股價(jià)跌幅依舊超60%。

造車(chē),必經(jīng)之路?

造車(chē)在過(guò)去很一年里,一直是小米最為受業(yè)界關(guān)注的點(diǎn)。然而在官宣造車(chē)之后的第一個(gè)財(cái)年的年報(bào)中,對(duì)造車(chē)并未有過(guò)多的提及。

在財(cái)報(bào)中,小米表示,繼2021年3月宣布造車(chē)計(jì)劃以來(lái),小米的智能電動(dòng)汽車(chē)業(yè)務(wù)進(jìn)展超預(yù)期。截至目前,汽車(chē)業(yè)務(wù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)規(guī)模已超過(guò)1000人,未來(lái)將繼續(xù)在自動(dòng)駕駛、智能座艙等核心領(lǐng)域拓展研發(fā)。并表示,保持預(yù)計(jì)在2024年上半年正式量產(chǎn)。

實(shí)際上,不僅僅是財(cái)報(bào)中鮮有提及。在過(guò)去的一年里,關(guān)于小米造車(chē)的消息,似乎更多的是來(lái)自媒體的猜測(cè),其真正的實(shí)質(zhì)進(jìn)展,外界知之甚少。就連向來(lái)愛(ài)在微博分享小米動(dòng)態(tài)的雷軍,微博與造車(chē)相關(guān)的內(nèi)容也少之又少。

因此,當(dāng)近日手機(jī)中國(guó)消息,小米京津分公司總經(jīng)理羅寶君表示,“小米之家形成閉環(huán)的最后一塊是新能源汽車(chē),今年的第三季度就能看到工程樣車(chē),一定會(huì)突破大家想象”時(shí),便引起了網(wǎng)友們的廣泛關(guān)注。

不過(guò)燃財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn),截止發(fā)稿前,“手機(jī)中國(guó)”已將該消息刪除。燃財(cái)經(jīng)就此消息向小米方面求證,截至發(fā)稿,并未收到回復(fù)。

可以說(shuō),這種低調(diào),與當(dāng)初雷軍“雄赳赳氣昂昂”宣布造車(chē)的情況截然相反。

“我很清楚,這個(gè)決定意味著什么,我愿意押上我人生全部的聲譽(yù),再次披掛上陣,為小米汽車(chē)而戰(zhàn)!”這是2021年3月,小米集團(tuán)創(chuàng)始人雷軍留下的豪言壯語(yǔ)。其不僅宣告了小米正式下場(chǎng)造車(chē),也開(kāi)啟了小米在汽車(chē)領(lǐng)域的“買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)”與“投投投”。

2021年9月22日,小米公司完成收購(gòu)自動(dòng)駕駛公司Deepmotion,總代價(jià)約7700萬(wàn)美元( 約人民幣5億元 )。

根據(jù)小米財(cái)報(bào)顯示,Deepmotion有技術(shù)及研發(fā)能力,專(zhuān)注為高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)和自動(dòng)駕駛應(yīng)用提供包括感知、定位、規(guī)劃和控制在內(nèi)的全棧軟件解決方案,能夠增強(qiáng)本集團(tuán)在智能電動(dòng)汽車(chē)業(yè)務(wù)上的技術(shù)能力。

與此同時(shí),據(jù)燃財(cái)經(jīng)不完全統(tǒng)計(jì),小米先后戰(zhàn)略投資了數(shù)家與汽車(chē)產(chǎn)業(yè)相關(guān)的企業(yè)。

天眼查資料顯示,早在2016年,小米就投資了車(chē)載智能硬件研發(fā)商睿米科技。2019年6月,又投資了專(zhuān)注于智能車(chē)載和智能出行的新案科技;同年11月,再次投資了電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)制造商小鵬汽車(chē)。

2020年4月,小米投資車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品與服務(wù)提供商博泰車(chē)聯(lián)網(wǎng)。2021年8月,投資智慧泊車(chē)管理系統(tǒng)研發(fā)商愛(ài)泊車(chē)。2022年2月,投資了新能源汽車(chē)高壓電氣配件提供商智綠chilye。

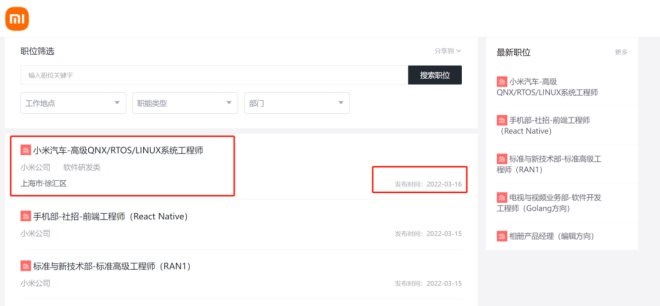

除此之外,2021年年中,小米還在其官網(wǎng)發(fā)布了多個(gè)自動(dòng)駕駛相關(guān)崗位的招聘信息。具體包括數(shù)據(jù)平臺(tái)、毫米波算法、決策規(guī)劃、感知、高精地圖、開(kāi)發(fā)工具、車(chē)載基礎(chǔ)架構(gòu)、前端平臺(tái)開(kāi)發(fā)、嵌入式軟件、控制、仿真平臺(tái)等。

燃財(cái)經(jīng)在近日瀏覽小米官網(wǎng)的社會(huì)招聘時(shí)發(fā)現(xiàn),排在第一位的依舊是和汽車(chē)相關(guān)的職位招聘崗,且注明了“急”。

圖/小米公司招聘信息 來(lái)源/小米公司官網(wǎng)

而對(duì)于小米造車(chē)的未來(lái),不少業(yè)界人士也持樂(lè)觀態(tài)度。

在汽車(chē)領(lǐng)域深耕多年的麥卡對(duì)燃財(cái)經(jīng)表示,造車(chē)有幾個(gè)方面的重要性,如品牌形象、產(chǎn)品定義、核心方向、供應(yīng)鏈管理、生產(chǎn)制造以及營(yíng)銷(xiāo)渠道。除了核心方向和生產(chǎn)制造沒(méi)驗(yàn)證之外,其他小米都有現(xiàn)成的。“核心方向指的是,小米沒(méi)有給出一個(gè)明確的主攻方向,是和蔚來(lái)那樣做服務(wù),還是小鵬那樣專(zhuān)攻自動(dòng)駕駛。”

“我看好小米的一點(diǎn)是,消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)品牌的容忍度已經(jīng)很大了,更注重的是體驗(yàn),而非以前的品牌。比起之前那些品牌,小米起碼這么多家店線下渠道相對(duì)成熟,跟華為一樣,賣(mài)起來(lái)應(yīng)該會(huì)很快。”麥卡強(qiáng)調(diào)。

林美炳對(duì)小米造車(chē)也持樂(lè)觀態(tài)度,在他看來(lái),小米造車(chē)是一個(gè)看點(diǎn),目前電動(dòng)汽車(chē)還在進(jìn)入期,小米還有機(jī)會(huì)。如果2024年以后能出爆款產(chǎn)品,有可能改善小米利潤(rùn)率。

孫燕飚表達(dá)了和林美炳相近的觀點(diǎn)。其表示,新能源造車(chē)是值得一搏的風(fēng)口和時(shí)代機(jī)遇。目前來(lái)看,新能源汽車(chē)對(duì)于整個(gè)汽車(chē)時(shí)代,有點(diǎn)像功能機(jī)轉(zhuǎn)智能機(jī)的關(guān)口。而小米決定在這個(gè)關(guān)口加入造車(chē)隊(duì)伍,還有一定機(jī)會(huì)。

小米依然不易

不過(guò),從目前的現(xiàn)狀來(lái)看,小米的未來(lái)雖然看上去很“豐滿”,但這條路走起來(lái)并不容易。

在其手機(jī)業(yè)務(wù)端,小米的壓力不可謂不大。

首先,小米必須正視的是,目前全球智能手機(jī)的出貨量正在呈現(xiàn)增長(zhǎng)下滑的趨勢(shì)。IDC數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)顯示,全球智能手機(jī)出貨量自2016年達(dá)到高點(diǎn)后,已經(jīng)連續(xù)4年負(fù)增長(zhǎng),2021年出貨量雖然有所反彈,但同比增長(zhǎng)不到5%。

而雖然高端機(jī)的出貨量看似樂(lè)觀,但實(shí)際上,小米的高端化之路,顯然還沒(méi)有真正找到突破口。

林美炳向燃財(cái)經(jīng)分析表示,小米高端手機(jī)突破口仍然是產(chǎn)品力。“能夠做出差異化產(chǎn)品,滿足高端用戶(hù)對(duì)品質(zhì)的需求才是關(guān)鍵。”

實(shí)際上,2015年以后,小米就一直想沖擊高端市場(chǎng),但是受渠道限制、產(chǎn)品力不足等因素一直沒(méi)有成功,或者說(shuō)只突破了3000元價(jià)位,離真正的高端手機(jī)市場(chǎng)還有一段距離。

如林美炳所言,旭日大數(shù)據(jù)發(fā)布的《2021年Q4全球暢銷(xiāo)手機(jī)市場(chǎng)分析報(bào)告》( 以下簡(jiǎn)稱(chēng)《報(bào)告》 )顯示,2021年Q4超800美元以上全球暢銷(xiāo)手機(jī)TOP20總銷(xiāo)量為8381萬(wàn)部,與Q3季度4901萬(wàn)部相比,增長(zhǎng)了71%。其中,暢銷(xiāo)機(jī)型TOP20中,蘋(píng)果占據(jù)9款,達(dá)到歷史新高。三星4款,華為2款,google 、一加、索尼、OPPO、榮耀各1款。

值得注意的是,800美元+的暢銷(xiāo)機(jī)型中,并未出現(xiàn)小米手機(jī)的身影。不過(guò)根據(jù)《報(bào)告》顯示,2021年Q4全球手機(jī)600-799美元暢銷(xiāo)機(jī)型TOP20中,小米領(lǐng)跑中國(guó)品牌,以8%的份額明顯超過(guò)其它中國(guó)手機(jī)主流品牌。

林美炳亦強(qiáng)調(diào),不只是小米,榮耀和OV也很難實(shí)現(xiàn)高端化。特別是在蘋(píng)果價(jià)格壓制下,缺乏核心創(chuàng)新力的公司只能維持在中低端市場(chǎng)。

“中國(guó)高端手機(jī)市場(chǎng)缺乏安卓系,這些手機(jī)廠商還是有機(jī)會(huì)補(bǔ)足國(guó)內(nèi)高端安卓手機(jī)的不足。只是目前還看不出哪家廠商能夠突破重圍。”

而雷軍寄予厚望的造車(chē),恐怕也在短時(shí)期內(nèi)難見(jiàn)成效。

如雷軍所說(shuō),小米造車(chē),確實(shí)面臨巨大困難。畢竟,現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)造車(chē)新勢(shì)力已邁入萬(wàn)輛俱樂(lè)部,傳統(tǒng)車(chē)企也在疾速轉(zhuǎn)型中。

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2021年1-12月新能源廠商零售銷(xiāo)量排行中,比亞迪汽車(chē)、上汽通用五菱、特斯拉中國(guó)位列前三,銷(xiāo)量分別為58.4020萬(wàn)輛、43.1130萬(wàn)輛和32.0743萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)221.3%、177.3%和133.3%。排在4到7位的廠商分別是長(zhǎng)城汽車(chē)、廣汽埃安、上汽乘用車(chē)、小鵬汽車(chē)、奇瑞汽車(chē)、蔚來(lái)汽車(chē)和理想汽車(chē)。

圖/2021年1-12月新能源廠商零售銷(xiāo)量 來(lái)源/乘聯(lián)會(huì)

新浪大V、財(cái)經(jīng)類(lèi)博主喬令同學(xué)表示,目前來(lái)看,小米造車(chē)面臨著競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、技術(shù)追趕、盈利模式以及供應(yīng)鏈等多方面的壓力。

在喬令同學(xué)看來(lái),當(dāng)下新能源市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局在高中低端基本都已經(jīng)確立。而小米未來(lái)的定位會(huì)比較尷尬,首先小米品牌一直以來(lái)的定位就是性?xún)r(jià)比,但顯然,目前國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)不缺性?xún)r(jià)比的品牌。

技術(shù)方面,小米屬于跨界造車(chē),即使有一定的技術(shù)儲(chǔ)備,但很難做出超越性的亮點(diǎn)。

盈利模式上,在手機(jī)領(lǐng)域,小米的線上模式和極高性?xún)r(jià)比的模式是有效的,也沒(méi)有遇到太強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。而汽車(chē)領(lǐng)域不同,特斯拉走的是互聯(lián)網(wǎng)模式,盡管model3的價(jià)格已經(jīng)低于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手價(jià)格,但它的毛利率依然很高,還有著較大的可降空間。

最后是供應(yīng)鏈。當(dāng)下市場(chǎng)的動(dòng)力電池基本上被寧德時(shí)代、LG、松下、比亞迪幾家壟斷。而這幾家( 比亞迪暫時(shí)還不是 )都已經(jīng)是特斯拉供應(yīng)商,且產(chǎn)能全部滿產(chǎn),處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。盡管這幾家大廠也都在擴(kuò)產(chǎn),但下游的銷(xiāo)量也在暴漲,去年新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量增長(zhǎng)超過(guò)1倍,歐美的滲透率也在暴漲,近三年內(nèi),下游的需求量依然巨大。

那么問(wèn)題來(lái)了,小米的電池找誰(shuí)供應(yīng)?找LG和松下是不現(xiàn)實(shí)的,沒(méi)產(chǎn)能。寧德有產(chǎn)能,但是寧德要承包產(chǎn)線,也就是要先花錢(qián)。“如果真的是寧德供應(yīng),那這價(jià)格戰(zhàn)根本打不了。”

喬令同學(xué)亦對(duì)燃財(cái)經(jīng)表示,小米1000億元造出車(chē)肯定沒(méi)問(wèn)題,只是從市場(chǎng)當(dāng)下的環(huán)境來(lái)看,小米造車(chē)的壓力很大,預(yù)期不太好,但小米不造車(chē)可能會(huì)更不好。

“很明顯,不管是對(duì)小米還是對(duì)其他手機(jī)廠商來(lái)說(shuō),手機(jī)沒(méi)有增長(zhǎng)空間已經(jīng)是既定事實(shí),手機(jī)未來(lái)的增量基本就是精細(xì)化運(yùn)營(yíng)。”喬令同學(xué)補(bǔ)充道。

如喬令同學(xué)所說(shuō),在《這屆年輕人,換手機(jī)也需要理由了》中,多位業(yè)內(nèi)人士就曾對(duì)燃財(cái)經(jīng)表示,近年來(lái)各大手機(jī)品牌的創(chuàng)新力度已經(jīng)弱了很多,相關(guān)營(yíng)銷(xiāo)基本上都是在圍繞“定價(jià)策略”、“擴(kuò)大內(nèi)存”、“攝影攝像”,以及“快充和反沖”來(lái)進(jìn)行,而“高刷新率”則成為了近半年國(guó)內(nèi)高端機(jī)的一個(gè)標(biāo)志。

然而,真正可以談得上革命性的創(chuàng)新卻不見(jiàn)蹤影。早已經(jīng)進(jìn)入存量市場(chǎng)的智能手機(jī)時(shí)代處于一個(gè)相對(duì)“停滯”的時(shí)期已經(jīng)是不爭(zhēng)的事實(shí)。

孫燕飚對(duì)燃財(cái)經(jīng)表示,以小米目前在全球手機(jī)市場(chǎng)的地位,做高端品牌是必須的,這一點(diǎn)小米創(chuàng)始人雷軍已經(jīng)也不止一次在公開(kāi)場(chǎng)合或小米內(nèi)部強(qiáng)調(diào)過(guò)。而造車(chē)對(duì)手機(jī)業(yè)務(wù)則是個(gè)拉動(dòng),這種拉動(dòng)不僅僅是銷(xiāo)量方面,而是為小米手機(jī)進(jìn)軍高端品牌的拉動(dòng)和背書(shū),是科技含量的拉動(dòng)。

孫燕飚強(qiáng)調(diào),這一點(diǎn)從蘋(píng)果公司的策略中也可以窺視一二。“蘋(píng)果之所以處于領(lǐng)先地位,是因?yàn)槠涫圪u(mài)的不單單是產(chǎn)品,還有科技創(chuàng)新的夢(mèng)想。小米造車(chē),也是在樹(shù)立科技創(chuàng)新的夢(mèng)想。”

正如孫燕飚所說(shuō),2021年7月,雷軍在“2021年福布斯中國(guó)最佳CEO榜”上榮登榜首。在接受福布斯中國(guó)專(zhuān)訪時(shí),雷軍表示,擺在小米面前的挑戰(zhàn)是——假如有一天我們真的成了全世界消費(fèi)電子的第一。可能因?yàn)槲覀儾蛔鲂履茉窜?chē),就變成了傳統(tǒng)的公司,就落伍了。

在雷軍看來(lái),智能電動(dòng)汽車(chē)是未來(lái)發(fā)展的大趨勢(shì),是智能生態(tài)不可缺少的環(huán)節(jié)。“從個(gè)人設(shè)備到可穿戴設(shè)備,到智能家庭到智能辦公再到智能出行,今天智能化是主旋律,假如缺少了智能出行,整個(gè)智能生態(tài)便不完整。”

“小米不做不行,不做,就意味著會(huì)落伍。面對(duì)巨大的困難,我們還是選擇了迎難而上。”

而小米對(duì)自己的未來(lái)顯然也決心堅(jiān)定,這從其對(duì)研發(fā)的投入可見(jiàn)一斑。

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2021年小米的研發(fā)支出達(dá)到132億元,同比增長(zhǎng)了42.3%。在過(guò)去的幾年里,小米的研發(fā)投入年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)40%。同時(shí),小米表示,未來(lái)將堅(jiān)定不移堅(jiān)持以技術(shù)為本,預(yù)計(jì)未來(lái)5年研發(fā)投入將超過(guò)1000億元。

但盡管如此,現(xiàn)階段來(lái)看,小米的壓力依然顯而易見(jiàn),畢竟造車(chē)和高端機(jī),一個(gè)未成型,一個(gè)即便已經(jīng)提出了2年,但效果并不明顯。

不要顧此失彼,或許是小米尤為值得關(guān)心的事情。

參考資料

《侮辱性極強(qiáng)!雷軍1000億造車(chē),股價(jià)一點(diǎn)沒(méi)漲,還割韭菜!》,來(lái)源,功夫汽車(chē)。

《“狠角色”雷軍:新能源車(chē)不做不行,不做就會(huì)落伍》,來(lái)源,福布斯。

《晚點(diǎn)獨(dú)家丨小米今年第 35 次調(diào)整:雷軍減負(fù),國(guó)際業(yè)務(wù)部重整》,來(lái)源, 晚點(diǎn)LatePost。

《剛剛!小米再破發(fā)!2021年市值蒸發(fā)4000億》,來(lái)源,OFweek電子工程。

*文中麥卡為化名。

發(fā)表評(píng)論

登錄 | 注冊(cè)