日本是如何興起餃子文化的?

出品/聯(lián)商專欄

撰文/聯(lián)商高級顧問團成員潘玉明

日本政府定期做家庭消費調(diào)查,其中一項是餃子消費額和消費頻次,有趣吧!

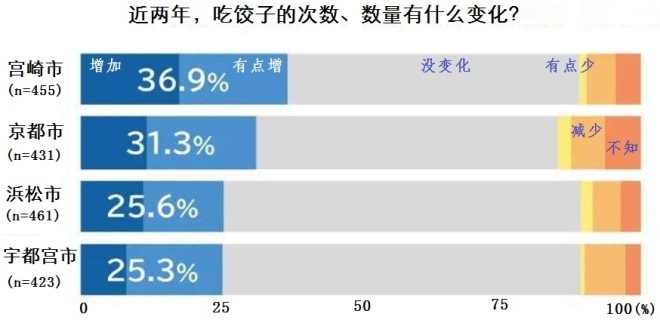

2022年2月8日,日本總務(wù)省發(fā)布的家庭消費調(diào)查結(jié)果中,在2021年兩人以上家庭中,購買餃子金額數(shù)第一的是宮崎市,消費額為4184日元,全年平均每百戶人家購買頻次1031次,連續(xù)兩年排名第一位。在這以前很多年一直是宇都宮市與浜松市爭奪第一,宮崎市突然出現(xiàn)在冠軍位置,而且與第二名的差距很大,第2位的浜松市消費額是3728日元,第3位的宇都宮市消費額是3129日元,這讓行業(yè)人士好一陣激動。

當(dāng)然,日本總務(wù)省的抽樣調(diào)查是有范圍的,不是統(tǒng)計全部餃子消費量,其選擇的目標(biāo)是定向的超市副食區(qū)的餃子、冷藏餃子、專賣店外賣的冷藏餃子等,購買帶回家吃的,不包括在餃子館吃的,號稱“帶回吃文化”。每年排名的順序也會很受關(guān)注,給大眾平靜的生活增添了一個有趣的話題。

三市熱衷推進餃子文化

宇都宮市啟動最早,在1991年以“宇都宮餃子”作為注冊商標(biāo),作為振興市町村經(jīng)濟生活的話題。根據(jù)安田亙宏編寫的《打造食旅和觀光街鎮(zhèn)》介紹,政府相關(guān)人士在查閱政府家庭調(diào)查中發(fā)現(xiàn),本市居民的餃子消費額幾年來始終處于前列,于是策劃了以餃子的名義作為街鎮(zhèn)注冊商標(biāo),聚集人氣。政府觀光科和民間觀光協(xié)會說服飲食店制作餃子地圖,還推動商家成立了宇都宮餃子會。1994年在JR宇都宮車站前設(shè)置安裝了獨特的餃子雕像。

還在車站里面開設(shè)了宇都宮餃子便當(dāng)館(餃子駅弁),還設(shè)立了餃子節(jié),毎年 11月初的周六、日舉辦餃子節(jié)日活動。從1995至2010年連續(xù)15年間,該市的餃子消費一直居于日本首位。

浜松市啟動較晚,2006年市政府自己出調(diào)查報告,宣布餃子消費量是宇都宮市的4倍,年消費額是19403日元,為日本餃子消費數(shù)量最多城市。2007年便被政府選為餃子食品指定城市,2008年被選定為家庭食品消費統(tǒng)計對象,2009年有調(diào)查機構(gòu)宣布,浜松市消費4137日元,宇都宮市是4187日元,處于一個水平,都是日本餃子消費最多城市,頗有點起哄架樣子搞笑的味道。隨后一些好事者策劃成立餃子學(xué)會,每年組織餃子品鑒活動、編制餃子地圖。2018年集中了5個餃子館,把臨街的名字改為餃子街,也是費了一番腦筋。

宮崎市屬于后起之秀,近些年餃子消費增長很快。根據(jù)總務(wù)省統(tǒng)計的數(shù)據(jù),2020年上半年,宮崎市餃子消費額1917日元,購買餃子的頻次、支出額都超過宇都宮市和浜松市,在全國排名第一。于是當(dāng)?shù)卣脛蓍_始推廣加忽悠,引發(fā)大眾關(guān)注,2020年成立宮崎市餃子協(xié)議會,確定每月3日為餃子日,舉辦大甩賣和主題促銷,強化刺激消費。在宮崎市有一個風(fēng)俗,親屬朋友走動要帶一份餃子當(dāng)見面禮,還有一個獨特風(fēng)俗,遇到紅白事情,也要帶餃子參加。“不吃餃子等于沒去過宮崎”。這種文化氣氛,是不是有超過了餃子母親國的感覺。

餃子如何在日本扎根

餃子源自中國春秋時期,即公元前6世紀(jì)左右,在現(xiàn)在山東省出現(xiàn)了餃子。在敦煌唐代皋陶墓中,發(fā)現(xiàn)了作為陪葬品放入壺中的干巴餃子。所以,日本的餃子是從中國大陸傳過去的,是各方面共識。

據(jù)說最早是在1665年,由流亡到日本的朱镕水受邀教學(xué),面見德川光國時獻上“福寶”餃子。清代時候,日本也有中國餐館制作餃子。著名燒麥館“崎陽軒”是1908年開業(yè)的。

1930年代前后,日本出現(xiàn)了較多的中國餃子館。一個渠道是商業(yè)貿(mào)易人士將餃子做法持續(xù)不斷地傳回日本,據(jù)說那個年代燒麥、鍋貼、蒸餃更受歡迎。另一個渠道就是二戰(zhàn)以后大批人士遣返回國,有的人與中國女性結(jié)婚,回到日本作為求生手段開設(shè)餃子館,“你好”也成了這些餃子館待客的寒暄語。比如1948年在渋谷開設(shè)“有樂”店,1952年更換地址、改為“珉珉羊肉館”,“珉珉”一度成為餃子連鎖店的名字,1966年在京都開業(yè)的“餃子王將”就學(xué)習(xí)過“珉珉”的做法。

很多日本人認(rèn)為,現(xiàn)代餃子發(fā)源地是櫪木縣宇都宮市。主要原因是陸軍第14師團士兵很多是宇都宮市人,這個部隊在中國東北駐扎時間較長,復(fù)原回宇都宮市以后集中傳播了東北的飲食文化,主要代表就是餃子。宇都宮市現(xiàn)存最早的餃子館源自1945年,后來幾次改名,1958年確立現(xiàn)名。創(chuàng)始人是鹿妻三子,她當(dāng)時隨丈夫到北京,和北京當(dāng)?shù)厝藢W(xué)會制作餃子,后來回到日本開店。他們家的餃子主要原料是素餡,韭菜、大蔥、大白菜和圓白菜,調(diào)料很少用醬油,沒有采用中國的習(xí)慣吃法,即將大蒜磨碎放入醬汁當(dāng)佐料,而是用醋和辣油調(diào)制佐料。

靜岡縣的浜松市、宮崎縣的宮崎市的特色餃子文化,同樣源自二戰(zhàn)后從中國返回國的老兵某生就業(yè)。當(dāng)時依靠美國援建,進口大量的面粉、豬肉,本地青菜相對豐富,便于制作餃子,開設(shè)餃子館相對容易。

1945年日本戰(zhàn)敗以后,國內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)饑荒,由于勞動力缺乏,大米產(chǎn)量供不應(yīng)求,依靠美軍調(diào)度,從歐洲、澳洲進口了大量面粉,將西方面包飲食風(fēng)格帶入日本,方便面也在日本餐桌出現(xiàn)了,同時為餃子文化興起提供了基礎(chǔ)原料條件。

可以說,戰(zhàn)后饑荒中重建、卸甲敗兵尋求就業(yè)、加上美軍提供充足的面粉,是日本餃子文化能夠興起的幾個重要前提條件。

到1960年代以后,廚具加工條件改善,平底鍋出現(xiàn),使用液化氣和天然氣,使得煎炸飲食更方便,人們更喜歡煎炸鮮香食物。廣播媒體宣傳新式餃子飲食,成為一時的時尚,那個年代也出現(xiàn)了餛飩,機器加工的面皮在超市出售,甚至冷凍餃子也出現(xiàn)了,烤餃子、煎餃子快速普及到普通家庭,餃子作為飲食熱點,很快在日本飲食文化中確立了獨立的角色位置。

日本餃子多數(shù)情況下不作為主食,而是副食小吃,配合米飯、面條一起吃。特點是皮更薄,餡料流行使用豬肉、卷心菜、大蒜、韭菜,總體接近中國東北的做法。加工方法主要是油煎、油炸或者先蒸后烤,擺盤是側(cè)著擺放,和中國的捏口朝上不同,中國人看到日本餃子覺得是翻倒了。

與時俱進的餃子營銷

以冷凍餃子為代表,日本速凍餃子市場發(fā)展很快。從2003年到2012年,味之素冷凍食品連續(xù)9年占據(jù)冷凍餃子第一,國內(nèi)店面銷售占有率為47%,處于壓倒性優(yōu)勢。后來又?jǐn)U大優(yōu)勢,市場占有率超過50%,近年來,冷凍餃子市場穩(wěn)步擴大,同其他預(yù)制食品一樣,迎合了簡約、委托的新式生活觀念的需求。

餃子文化不僅限于餃子內(nèi)容品種本身,還跨入大眾健康文化領(lǐng)域。2002年7月,東京出現(xiàn)了以餃子為主題的公園“池袋餃子體育場”,作為時尚熱點被不斷放大。其它地方也有一些熱衷組織餃子主題文化活動。

在售賣方式方面,不僅有店鋪銷售、宅配快遞、便當(dāng)盒飯,還有流動販賣車,走在日本鄉(xiāng)間,有機會看到售賣餃子的輕型卡車,邊走動、邊播放獨特的背景音樂,伴著“餃子—餃子—”的悠揚的叫賣聲,可以慢慢體會出醇厚的屬于日本的街鎮(zhèn)文化氣息。

日式餃子也邁出國門,到中國、韓國等地發(fā)展,比如,餃子王將就在2005年進入中國市場,不過經(jīng)營幾年以后,在2014年宣布關(guān)閉撤出。

伴隨網(wǎng)絡(luò)文化興起,陸續(xù)出現(xiàn)了餃子無人售賣機,旁邊還輔助幾張簡便座椅,供顧客使用。群馬縣水上的中餐館“雪松”在2018年9月開始利用無人售賣機出售速凍餃子,目前已在全國擴展到數(shù)百個店。

疫情不影響餃子推廣活動

有媒體指出,如果餃子有文化人格的話,那是相當(dāng)狡猾狡猾地有心機了。看看:

二戰(zhàn)時料理不便、戰(zhàn)后美軍輸入面粉、饑荒控制肉食、健康控制油脂、廚具平底鍋流行、紅白規(guī)制家事、就餐不便的職場,統(tǒng)統(tǒng)都成了餃子流行的機會,特別是2020年以來的新冠疫情,更是給了餃子大行其道的機會,大家可以外賣、快遞、定制、購買預(yù)制冷凍品,似乎各種手段都好用。在任何場景下,都能找到吃餃子的借口,餃子文化的包容力的確是太強了。

話說,宮崎市拿到2021年的第一名以后,該市餃子協(xié)會會長渡邊愛香說,2020年上半年排在第一、全年排在第三,令人遺憾,2021年終于如愿獲得第一名了。感謝購買很多餃子的市民們,也感謝提供食材的相關(guān)從業(yè)人員,這是大家共同努力的成果。今后繼續(xù)與宮崎市及市觀光協(xié)會等合作,將餃子文化培育成旅游新的資源。

作為老牌餃子之都,宇都宮市觀光交流課系長柿沼仁表示,雖然疫情對觀光業(yè)造成了巨大打擊,但是餃子作為宇都宮市的觀光支柱品牌,我們會繼續(xù)努力,和兄弟市友好比拼,更好地發(fā)展起來。

浜松市觀光和城市宣傳課課長北島秀明在接受NHK的采訪時稱,雖然新冠疫情打擊很大,餐飲業(yè)經(jīng)營很困難,但是餃子榜首爭奪戰(zhàn)很有意思,是一個難得的發(fā)展好機會。至于競爭對手,北島秀明風(fēng)趣地表示,希望大家繼續(xù)競爭,友好合作,一起發(fā)展餃子文化。

感慨一下

餃子文化根基在中國大陸,疫情壓得喘氣費勁,不能借助餃子搞點有趣的事情?

發(fā)表評論

登錄 | 注冊