得物被指刪除用戶視頻,隱私風波外仍有諸多難題待解

來源/雷達財經

撰文/孟帥

編輯/深海

日前,得物被指刪除用戶視頻的消息在互聯網上盛傳,得物還因此登上微博熱搜。

事情進一步發酵后,得物對此回應稱,“得物App并未刪除該用戶手機相冊中的原視頻”,“得物完全沒有任何動力去做刪除用戶相冊等不合規的行為”。

不過,雷達財經梳理發現,這并非得物首次被指侵害用戶個人隱私,近年來得物曾多次卷入類似的爭議,不僅被工信部“點名”,還引發多名網友對其進行投訴。

隱私風波之外,成立7年的得物也面臨諸多待解的難題。如何拯救放緩的GMV增速、打消消費者對產品質量的質疑及改善外界對其助推炒作的印象,得物仍需要付出不小的努力。

01

得物被指刪除用戶視頻

近日,有網友反映稱,雙11期間自己在得物平臺下單購買了商品,但是收到的商品存在問題,于是該網友便跟得物方面進行反饋,并上傳了相關的證據。

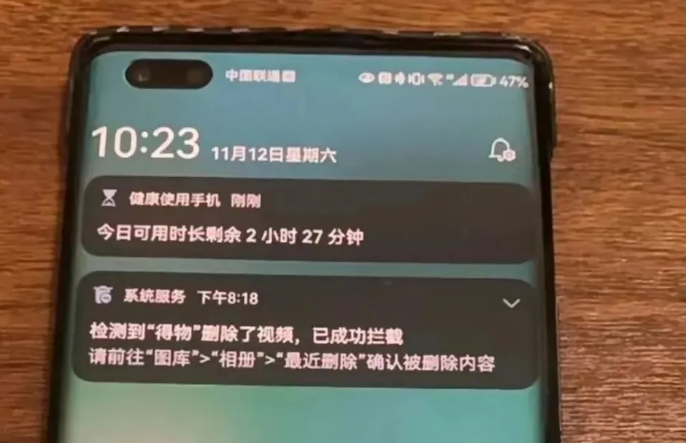

然而,后續該網友卻驚訝地在手機中看到來自系統的提示——“檢測到‘得物’刪除了視頻,已成功攔截”。看到系統提示的網友認為,得物通過獲取手機權限對其所存儲的證據視頻進行刪除。

11月13日下午兩點多,得物在微博發布《關于一位用戶反饋“華為手機提示得物刪除照片”的說明》,對這起風波予以回應。得物表示,其完全沒有任何動力去做刪除用戶相冊等不合規的行為。對于用戶的海量視頻內容,得物沒有相應技術能力進行批量識別,甚至定向刪除。

隨后,得物再次發博對該事件進行進一步回應稱,得物App并未刪除用戶手機相冊的原視頻,而是刪除系統生成的臨時緩存文件,但被手機系統檢測后,觸發了系統攔截的通知。

得物還表示,在得到該用戶此次反饋后,得無已第一時間研究并優化相關體驗,以避免誤會的再度發生。

值得一提的是,此次卷入刪除用戶視頻的風波后,得物在首次回應中提到,此前有多家媒體曾報道過國內其他的知名App遇到的類似情況,當App對產生的緩存文件進行管理操作時,手機系統會將其判定為異常行為,并出現類似的誤報。

雷達財經了解到,此前在別的應用上的確曾上演過類似的事件。去年1月,“vivo手機提示拼多多刪除照片”的消息便曾引發外界關注。彼時,有網友稱其參加拼多多的邀請返現活動,保存了相關的截圖證據,但拼多多疑似將其相冊里的照片證據進行刪除,這一操作剛好被手機系統檢測到并向網友發送了相關的系統提示。

不過,拼多多對此回應稱,用戶編輯圖片過程中,會生成一張起到“緩存”作用的圖片,系統刪除的圖片是用戶編輯前的原圖,但會保留編輯后發送的圖片,該操作會導致手機系統認為App有刪除用戶圖片的行為。

同年10月,類似的風波又發生在豆瓣身上。彼時,一名網友曝光了“華為手機提示豆瓣App刪除用戶圖片”的消息。對于此次爭議,豆瓣解釋稱是在網絡較差的環境下,系統誤將用戶上傳的圖片當成緩存文件刪除導致的bug引起。豆瓣還強調,在未獲用戶授予存儲權限的情況下,豆瓣任何場景下不會讀取用戶設備上的文件,且從技術層面上來說也無法實現。

對于類似的情況,華為手機產品線副總裁李小龍曾表示,部分應用確實會定期清理過期的圖片,但這不一定是惡意行為。

據互聯網工程專業的人士指出,如果應用獲得了手機系統相應的存儲和相冊權限,是可以實現遠程刪除操作的,但導致系統彈出提示是應用刪除臨時緩存誤報所致,還是由于應用惡意刪除用戶資料所致,則需要進一步調查。

02

曾多次卷入侵害用戶隱私爭議

雖然得物在此次說明中強調,“為了讓用戶安心消費,得物App一直將信息安全保障置于首位”,但這已不是得物首次陷入侵害用戶隱私的爭議之中。

早在2020年8月,工信部組織第三方檢測機構對一批手機應用軟件進行檢查,并督促企業對此進行整改,其中得物因存在違規使用個人信息問題被工信部“點名”。

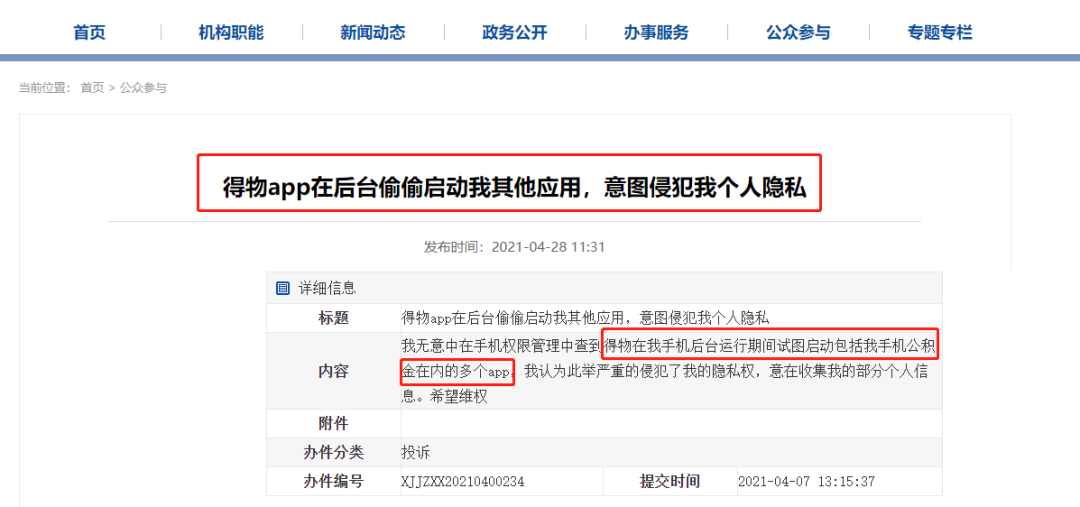

去年4月,有網友就得物在后臺偷偷啟動手機其他應用,向相關部門發起投訴。據該網友在網站發布的投訴信息顯示,得物在手機后臺運行期間,試圖啟動其包括手機公積金在內的多個App,該網友認為此舉嚴重侵犯了其隱私權,意在收集其部分個人信息。

與此同時,在黑貓投訴平臺上,得物目前的累計投訴量已經超過17.5萬條。當雷達財經在該平臺檢索“得物 隱私”關鍵詞時,可以檢索出多條投訴。

去年8月,有消費者在黑貓投訴平臺上反映,自己收到聲稱是得物合作理賠公司人員的電話,對方可以準確地提供其包括姓名、電話、購買商品、品牌型號等在內的信息,因此消費者認為得物App涉嫌侵犯其個人信息。在多次明確要求不要再打電話聯系時,該消費者后續卻收到對方的電話“轟炸”,對其進行騷擾、辱罵。

據該消費者稱,后續得物客服聯系他表示,平臺會嚴格把守用戶隱私,讓其平時少看沒用的網站。但消費者對此并不認可,稱訂單信息是女朋友下的,留的是自己的收件信息,質疑外包公司為何能對女友的訂單信息了如指掌。

而在該投訴的評論區,也有多名網友反饋遇到了類似的問題,還有網友稱其被騙了很多錢。

此外,黑貓投訴平臺上還有多名消費者指出,當換綁得物的賬號時,平臺要求用戶提供手持身份證照片。消費者認為,該行為對其個人隱私存在較大的隱患,涉嫌侵犯其個人隱私。

有互聯網觀察人士認為,互聯網行業對數據的依賴程度很高,但是在當前網民對于個人隱私愈發注重的背景之下,各家應用應當嚴格遵守相應的法律法規,不做侵害用戶隱私的事情,否則一旦證實存在相應的行為,對于企業而言其信譽必將受到重創,還將受到相應的處罰。

03

得物仍有諸多難題待解

此番卷入調取手機權限刪除用戶視頻的背后,得物還面臨股東撤場、增速放緩、產品質量遭質疑、被外界視為“炒作集中營”等諸多難題。

雷達財經了解到,得物是由上海識裝信息科技有限公司打造的一款應用。其實,得物最早并不叫現在的這個名字。自2015年創立以來,其一直以毒App出現在大眾視野中,直到2020年年初,得物才正式由原來的毒App升級而來。

天眼查顯示,得物目前累計共獲得過3輪融資。2018年10月,得物完成了自己的首輪融資。彼時,虎撲體育、動域資本為得物的天使輪融資保駕護航。

次年2月,得物的Pre-A輪融資迎來了普思資本、高榕資本、紅杉中國幾家投資機構的加入,其中普思資本正是王思聰創辦的投資機構。緊接著幾個月后,得物再獲得一輪融資,來自俄羅斯的風投機構DST Global成為了得物新一輪融資的投資方。這輪融資完成后,得物的估值升至10億美元。

不過,也有資本萌生去意。今年6月,據彭博社報道,彼時字節跳動正討論出售其所持的潮流電商得物的少數股權,目前已就出售占比為個位數的得物股份進行了談判。

雷達財經曾在此前的文章中提到,以毒App 2018年近2億的月GMV推算,當年其GMV規模約在20億元左右。2019年,毒App的GMV大約在60億元至70億元。2020年,得物的GMV攀升至500億元,去年又進一步達到800億元的水準。

雖然整體來看,得物的GMV呈現不斷上升的趨勢,但在經歷前期的迅猛增長之后,得物的增速已明顯放緩。

與此同時,作為新一代潮流網購社區,得物一直以“鑒別服務開創者,力保全新正品”的理念自居,但得物卻多次陷入有關質量方面的質疑。

2019年7月,網經社發布的“2019年全國零售電商TOP30消費評級榜”顯示,得物App由于平臺反饋率、回復時效性、用戶滿意度得分較低,導致綜合購買指數低于0.4,獲得“不建議下單”評級。

2020年6月,中國消費者協會發布的《“618”消費維權輿情分析報告》曾指出,監測期內,共收集得物App有關負面信息8735條,主要涉及假冒偽劣、鑒定費、優惠券等問題。

今年1月,得物又被央視“點名”。彼時,央視的《每周質量報告》欄目曝光了直播電商產品質量調查的結果,其中得物高達50%的抽樣不合格率讓其成為了外界關注的焦點。

官網顯示,得物平臺上的商品涵蓋球鞋、服裝、手表、服飾、奢侈品等品類,目前得物的線上鑒別量已經超過6000萬起。接二連三有關商品質量及正偽等方面的質疑,對于聲稱“每件商品都經過獨立查驗和多重鑒別,以確保消費者購買的商品為全新無瑕疵的正品”的得物來說,無疑是巨大的挑戰。

此外,Z時代的消費背景之下,消費者對于鞋、潮玩等商品的追求愈發多樣,但前述類目的商品,往往存在供不及求、利潤空間大等特性,這便導致惡意囤積商品、“炒鞋”、“炒潮玩”的亂象越來越多。而作為該類商品主要交易平臺之一的得物,雖然多次表示抬價銷售系商家個人行為,但得物仍不可避免地被外界視為滋生炒作的溫床之一。

面對諸多待解的難題,得物未來將何去何從?雷達財經將持續關注。

發表評論

登錄 | 注冊