“民營超市第一股”步步高易主,國資為何愿做白衣騎士?

出品/聯商專欄

撰文/聯商高級顧問團成員老刀

提起步步高,在湖南幾乎無人不知。到2022年上半年為止,步步高擁有門店367家,超市業態322家、百貨業態門店45家,面積合計約497萬平方米。

步步高集團始創于1995年,從湖南的毛主席家鄉——湘潭起步。近30年的發展,步步高集團成為中國連鎖百強企業的14強、中國企業500強。其線下門店主要聚焦于中國的大西南地區,近700家多業態實體門店遍布湖南、江西、四川、廣西等省份,是湖南、廣西的零售冠軍。2008年,步步高在深交所上市,被譽為“國內民營商超第一股”,巔峰時市值150多億。

01

國資入主,實控人生變

停牌一周之后,步步高股票于1月16日復牌交易,截止9:30,盤初大漲7%,報7.33元。

消息面上,1月11日,控股股東步步高集團與湘潭產投投資簽署《股份轉讓協議》《表決權放棄協議》,步步高集團將所持公司10%股份以協議轉讓方式轉讓給湘潭產投投資,將放棄其剩余所持公司全部2.16億股股份(占公司總股本的24.99%)對應的表決權。轉讓價款合計為人民幣5.18億元,折合每股轉讓價格為5.995元;本次權益變動完成后,湘潭產投投資將成為公司的控股股東,湘潭市國資委將成為公司實際控制人。

實際上,早在去年6月份,湖南的國資已經向步步高伸出援手。

2022年6月14日,步步高曾在其微信公號上發表文章稱,當天下午,興湘集團(湖南省國資委持有興湘集團100%股份)、湖南麓谷發展集團分別與步步高簽訂《意向協議》,將向步步高提供流動性資金支持20億元。

簽約現場

在這次注資之后,步步高董事長王填表示,與興湘集團、湖南麓谷發展集團簽約,極大地提振了實體零售企業的信心。相信在興湘集團和湖南麓谷發展集團的加持下,步步高一定能夠順利度過當前的難關,并將加快提高公司資產和業務運營效率,助推公司長期戰略的實施。

根據報道,按照協議約定,湖南麓谷發展集團旗下長沙晟隆投資管理合伙企業(有限合伙)作為股權基金管理人,將出資5億元戰略入股步步高集團,持股17.88%。

根據步步高在2022年10月披露的2022年三季報,步步高集團作為其第一大股東,持有公司34.99%股份;第二、第三大股東分別為張海霞(步步高實控人、董事長王填之妻)、林芝騰訊科技有限公司,兩者持股比例分別為6.01%、5%。

對步步高來說,此次國資的入主,最直觀的好處在于資金與資源方面給予有效支持,在優化財務狀況、強化持續經營能力的同時,助力公司把握行業復蘇帶來的增長機遇。

也有業內人士認為,在疫情政策優化的大背景下,步步高此時迎來國資入主,有助于重拾供應商信心,供應鏈也將快速恢復正常。同時,我國居民消費也正在得到快速恢復,對實體零售而言,這也是利好消息。

02

疫情三年,影響巨大

1月15日,步步高商業連鎖股份有限公司發布2022年業績預告顯示,報告期內預計虧損13-19.5億元,去年同期虧損1.84億元,同比下降606%-959%;扣除非經常性損益后凈虧損預計在12-18億元,上年同期虧損4.44億元,虧損同比擴大170.11%-305.16%。基本每股虧損1.56-2.34元,去年同期每股虧損0.22元。

步步高表示,報告期內公司戰略發生重大調整,除購物中心和百貨店外,自2022年第四季度開始,通過關停并轉從四川市場全面退出,江西市場大幅收縮至新余、萍鄉、宜春三地(臨近湖南的城市);湖南、廣西兩省也同步關停并轉低效虧損門店。同時,由于居民消費復蘇緩慢,加之渠道競爭激烈,公司經營內外環境面臨較大壓力,故報告期業績較上年同期下降。

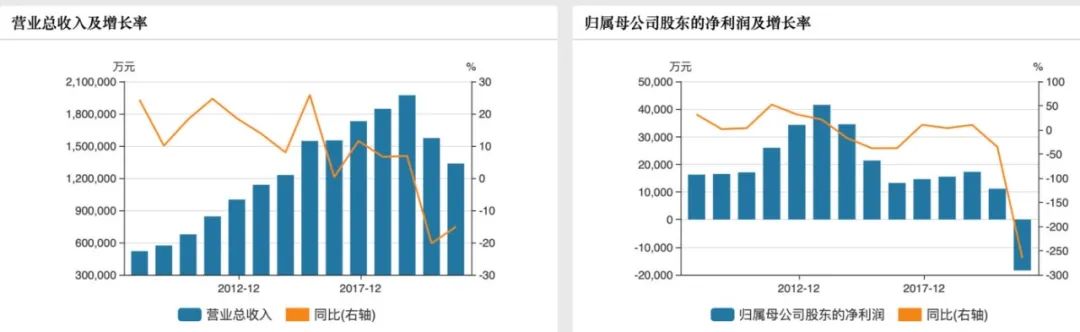

從財務數據上看,步步高受疫情的影響巨大。

過去的一年,不僅僅步步高這樣的線下實體零售巨頭遇到了困境,整個傳統商超體系都不樂觀。同花順披露的數據顯示,2022年發布了三季度報的零售企業中,有不少出現較高額度的虧損。如北京京客隆、中百集團、利群股份、華聯綜超等都呈現雙下滑的局面。

而據聯商網零售研究中心統計2022超市上市企業三季報數據,13家超市上市企業有6家營收同比下滑,有7家企業出現虧損,占比過半;有8家企業同比下滑,占比超六成;雖然有6家企業實現盈利,但僅有紅旗連鎖、家家悅和三江購物凈利過億,其余三家均少的可憐。超市大賣場真正進入微利時代。

對比在疫情之前步步高的數據可以發現,2019年,步步高實現營業收入196.61億元,同比增長6.87%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1.73億元,同比增長10.18%。2019年步步高新開超市門店63家,百貨門店2家,截至2019年底,步步高在湖南、廣西、江西、川渝等地區共開設各業態門店402家,其中超市業態門店348家、百貨業態門店54家。

步步高上市以來業績變動情況,來源:wind

疫情三年,步步高店面數量從402家減少到367家,少了8.7%;而利潤也從正轉為負。

從業態分布上來看,步步高以超市為主,同時涉足到百貨業態。眾所周知,超市及百貨是零售生態上最古老也是最安全最傳統的業態形式。這兩大業務領域具有龐大的“資本沉淀”特征,高度依賴線下用戶的長期習慣養成。所謂的“資本沉淀”體現在兩個方面:

第一,硬件成本的沉淀。超市和百貨商場都需要較大的賣場體量,大量的SKU產品豐富度,由于高度依賴線下用戶的體驗式消費,超市和百貨對市口位置要求非常高,這就進一步加深了前期投入成本較高。

第二,時間成本的沉淀。一家大賣場或者百貨商場,從開業到成熟繁旺,至少需要三年的培育期,需要賣場不斷與線下用戶進行營銷溝通,逐漸培育賣場在所能輻射的商圈范圍內形成品牌美譽,培育用戶口碑,最終形成用戶穩定的消費習慣,提升忠誠用戶對賣場的粘性。

所以說,步步高的業務模式是“重”的,需要花時間花資源去培育市場;當然這樣的傳統零售模式也是“細”的,需要精細、扎實的經營管理水平,而且需要在區域市場內形成一定廣度的品牌知名度,比如步步高在西南區域,C端的認知度已經較為普遍。重度的市場培育,精細化的運營能力,讓超市+百貨的這樣傳統零售組合變得相對安全,如果在正常經營環境之下,謹慎擴張,精耕細作,一個市場一個市場地做深做透,整個企業的經營發展會非常良性,穩定且安全。

而疫情三年,讓步步高這樣高度依賴線下的模式遇到極大的挑戰,而且步步高本身精于線下深耕,所以當線下的流量受損時,在線上細枝末節的彌補幾乎無效。2019年步步高超市上線小程序門店342家,掃碼購門店224家,到家門店316家。筆者認為,線上只是渠道的補充工具,像步步高這樣的企業,更重要的是線下的實體經營,比如場景的體驗能力、供應鏈能力、面向市場的營銷攻占能力和面向用戶心智的品牌建設能力等等。

步步高超市內部

03

“國家隊”應援優質傳統實體零售

2023年伊始,步步高已經是第二家被國資援手的企業。1月6日,紅星美凱龍家居集團股份有限公司發布關于籌劃控制權變更的停牌公告。1月8日下午,建發股份發出公告,正在籌劃通過現金方式,協議收購美凱龍不超過30%股份,交易完成后可能成為美凱龍的控股股東。

消息曝出之后,關于建發股份吃下家居零售巨頭紅星美凱龍——這兩家A股上市公司演繹的A+A開年大戲成為整個零售界及輿論界的熱點事件。各種解讀紛至沓來,很多媒體認為,紅星美凱龍負債高,建發“掉坑”。筆者在文章《賣身給國企,“中國mall王”車建新找到救星?》中同樣指出,紅星美凱龍家居作為整個行業第一名,完全是一家優質實體零售企業。

步步高遇到的困境與紅星美凱龍的狀況幾乎一模一樣,只不過紅星美凱龍的規模比步步高更大,而且始終處于盈利狀態。但是這兩家優質零售企業基本都是因為三年疫情的影響,導致線下銷售下滑,營收下滑,利潤下滑,從而導致短期債務無法償付,不得不“江湖救急”。

1月15日,紅星美凱龍舉行投資者電話交流會,對投資者關注問題做出詳細解答。紅星美凱龍CFO席世昌在交流會上稱,近年來,紅星美凱龍持續落實“輕資產、重運營、降杠桿”戰略,不斷壓縮資本開支。紅星美凱龍的資產負債率已逐步下降至57%,有息負債以中長期為主,每年固定還本付息。隨著上市公司持續縮減資本性開支投入,以及疫情開放后商場經營恢復常態化后帶來經營性現金流的持續增加,紅星美凱龍核心利潤有望得到增加,計息負債規模有望持續降低。

1月16日,美凱龍復牌,股價開盤即一字漲停,同時,公司港股一度上漲超30%。建發股份開盤之后亦快速上漲,最高漲幅達5.57%。截至上午收盤,美凱龍A股上漲10%,港股上漲23.37%,建發股份上漲3.63%。

建發股份為廈門國資,作為紅星美凱龍這樣的家居零售龍頭企業,建發在此時入手,筆者認為是“撿了大漏”。

而步步高遇到的情況幾乎如出一轍,步步高在超市以及百貨業態的常年深耕,已經形成了豐富的精細化經營管理能力,在大西南這邊區域市場,更具有廣泛的市場知名度和美譽度,所以無論是湘潭產投投資還是興湘集團、湖南麓谷發展集團這幾家國資,吃進的是一家在后期發展中具有非常強大潛力和增長水平的地方性龍頭企業。

筆者在多篇文章中一直為這三年以來的泛實體零售業包括——餐飲、旅游等深表痛心,疫情對它們的損害巨大。尤其在2022年,前面的壓力不斷傳導,加之2022年疫情高頻多發,很多零售企業資金鏈在這一年遭受了極限的考驗。

對美凱龍的創始人車建新和步步高的創始人王填來說,他們失去不僅僅的是企業的控制權,更可悲的是,奮斗大半身打造的商業帝國,三年天災讓他們前半生辛辛苦苦奮斗的成績掉到了不及格線以下甚至被打了0分。

04

傳統實體零售需要重回本質

痛定思痛,疫情之后再反思,我們發現,對很多傳統實體零售來說,重回本質,打好基礎,扎實的運營水平才是最重要的,很多時候,所謂的創新往往只是曇花一現。

比如說,對于線上化的態度,筆者認為,線上并不是萬能的,當線上流量紅利逐步萎縮之后,消費者正在不斷地重回線下,所以對很多實體零售而言,線下的場景體驗優勢、供應鏈優勢、產品的優勢,是企業自身強大的護城河,也是企業再一次重獲用戶芳心的關鍵基石。

無論企業家、投資者還是媒體輿論,考量一家企業的優劣,要看其基本面——基本的品牌影響力,市場滲透率,供應鏈水平,在行業中的價值等等,不要被所謂的各種新詞、新模式鼓吹帶偏,更不能因為企業一時的資金鏈緊張或斷裂而全盤否定,甚至是落井下石。筆者也希望,2023年,實體零售能迎來更美好的春天。

發表評論

登錄 | 注冊