╦∙ėąĄ─╔╠śI(y©©)Č╝╩ŪĪ░ĘŪś╦Ī▒Ą─

│÷ŲĘ/┬ō╔╠īŻÖ┌

ū½╬─/ĘČ╬©°Q

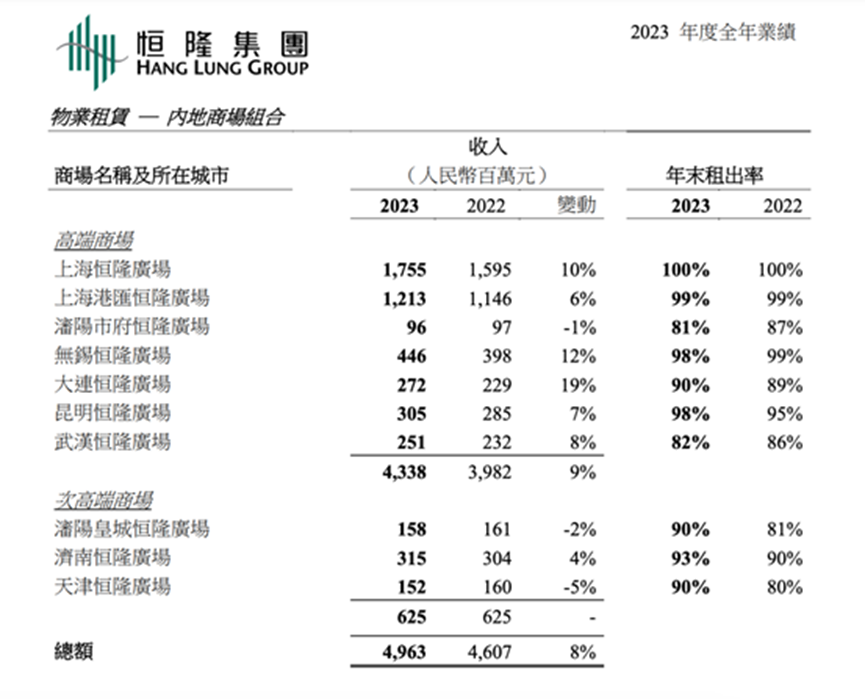

ĮøÜv┴╦╚²─ĻĄ─ĘŪ│ŻĢrŲ┌Ż¼2023─Ļ╔╠śI(y©©)Ą─Å═╠KŻ¼▒╗╝─ėĶ┴╦║▄┤¾ŽŻ═¹Ż¼2023─Ļ╔Ž░ļ─ĻĄ─┌ģä▌ę▓║├╦ŲūC├„┴╦▀@ę╗³cĪŻ▀^│╠ųąŻ¼ėąę╗éƤßį~│÷¼F▓óųØuš╝ō■┴╦╔╠śI(y©©)Ą─ų„┴„╬╗ų├Ż¼─ŪŠ═╩ŪĪ░ĘŪś╦Ī▒╔╠śI(y©©)ĪŻČ°į┌2023─ĻŽ┬░ļ─Ļ┤¾╝ęī”╔╠śI(y©©)Å═╠Kėąą®╩¦═¹ųąŻ¼Ī░ĘŪś╦Ī▒╔╠śI(y©©)Ė³╩Ūū„×ķą┬ß╚ŲĄ─├µ├▓Ż¼čė└m(x©┤)ų┴Į±Ż¼╚į╩Ūę╗éĆ▒╗╚╦Į“Į“śĘĄ└Ą─╔╠śI(y©©)ą╬æB(t©żi)ĪŻ

╣¹šµ╚ń┤╦å߯┐

Å─▀ē▌ŗĄ─ĮŪČ╚Ż¼Ī░ĘŪś╦Ī▒ī”æ¬Ą─Š═æ¬įō╩ŪĪ░ś╦£╩Ī▒Ż¼ę▓Š═╩ŪŻ¼╔╠śI(y©©)ąĶę¬ėąĪ░ś╦£╩Ī▒╔╠śI(y©©)Ą─│╔┴óŻ¼╚╗║¾▓┼ėąĪ░ĘŪś╦Ī▒╔╠śI(y©©)Ą─Į©┴óŻ¼╦∙ų^Ī░Ųżų«▓╗┤µ├½īóč╔ĖĮĪ▒Ż¼╩Ūę▓ĪŻ

ėąĪ░ś╦£╩Ī▒Ą─╔╠śI(y©©)å߯┐╚¶ėąŻ¼▀@éĆĪ░ś╦£╩Ī▒╩Ū╩▓├┤Ż┐╩ŪĮ©ų■ą╬æB(t©żi)Ż┐╩ŪśI(y©©)æB(t©żi)┼õ▒╚Ż┐▀Ć╩ŪĮøĀIģóöĄŻ┐▀Ć╩Ūø]ėąšf│÷üĒĄ½┤¾╝ęą─ų¬ČŪ├„Ą──ŪéĆĪ░ą╬Ž¾Ī▒Ż┐

į┌Į©┴óę╗éĆĖ┼─Ņ▓óŪę¤ß┴꥞ėĶęįé„▓źĢrŻ¼ąĶę¬└õņoĄž╦╝┐╝║═▒µäeŻ¼▓┼─▄Å─Ī░ę╗║ÕČ°╔ŽĪ▒ųą▒▄├ŌĪ░ę╗Ąžļu├½Ī▒Ą─ĮY╣¹ĪŻ

ę╗Īóėą¤oĪ░ś╦£╩Ī▒Ą─╔╠śI(y©©)Ą─┤µį┌

ėąĪ░ś╦£╩Ī▒Ą─╔╠śI(y©©)å߯┐

ę╗░ŃŽ¹┘Mš▀╔§ų┴╩Ū╔╠śI(y©©)Å─śI(y©©)š▀Ą─č█ųąŻ¼╦∙ų^Ī░ś╦£╩Ī▒Ą─╔╠śI(y©©)Ż¼╩ŪÅ─¾w┴┐Īóģ^(q©▒)╬╗Īóā╚╚▌śŗ│╔Ą╚üĒ┐┤┤²Ą─Ż¼ę▓Š═╩Ūę╗░Ń╦∙šfĄ─Ī░Ön┤╬Ī▒ĪŻę“Č°Ż¼╝┤▒Ń╩Ū╔╠śI(y©©)Å─śI(y©©)š▀Ż¼į┌░┘žøš╝ų„ī¦Ąž╬╗ĢrŻ¼ėąĪ░Ė▀ÖnĪ▒╔╠ł÷ĪóĪ░ųąÖnĪ▒╔╠ł÷ų«šfŻ¼ĄĮĮ±╠ņ▀Ć╩Ū▀@śėĪŻĄ½▀@╩ŪĪ░ś╦£╩Ī▒Ą─╔╠śI(y©©)å߯┐

ĄĮ┴╦1996─Ļū¾ėęŻ¼ļSų°┘Å╬’ųąą─Ą─ß╚ŲŻ¼ėą┴╦Ī░Ą┌ę╗┤·Ī▒ĪóĪ░Ą┌Č■┤·Ī▒Ą╚Ą╚Ą─ś╦║ׯ¼ėąą®┤¾Ą─╔╠śI(y©©)╝»łF░l(f©Ī)š╣ĄĮ┴╦Ī░Ą┌╦─┤·Ī▒«aŲĘŻ©ś╦£╩Ż®Ż¼ę“Č°Ż¼▀@Š═│╔┴╦╔╠śI(y©©)śI(y©©)Įń╦∙╣½šJĄ─┘Å╬’ųąą─Ą─Ī░ś╦£╩Ī▒┴╦å߯┐

║├Ž±▓╗╩ŪŻĪ

ūī╬ęéāŽ╚üĒūRäeę╗Ž┬ÄūĘN╔╠śI(y©©)Ą─ŅÉäe░╔

1Īóųž╔▌╔╠ł÷

ę╗░Ń╩ŪęįĪ░║ąūėĪ▒ū„×ķĮøĀIĄ─ų„¾wĮYśŗŻ¼╬╗ė┌ę╗éĆ│Ū╩ąĄ─╔╠śI(y©©)ųąą─Ż¼śI(y©©)æB(t©żi)śŗ│╔ųąęįę╗ŠĆ╔▌│▐ŲĘ×ķų„Ż¼║Ń┬Ī¤oę╔╩ŪŲõųąĄ─┘«┘«š▀ĪŻ╚ź─ĻŻ©2023─ĻŻ®ō■║Ń┬Ī═Ė┬ČĄ─ĮøĀIöĄō■Ż¼╚½─Ļį┌ā╚ĄžĄ─ūŌĮ╩š╚ļ▀_ĄĮ┴╦49.63ā|į¬ĪŻ

Ī°öĄō■üĒūį║Ń┬Ī─Ļł¾

║▄┴w─Į░╔Ż¼▓╗▀^Ż¼╚ń╣¹ę¬å¢Ż¼▀@Š═╩Ūųž╔▌╔╠ł÷Ą─Ī░ś╦£╩Ī▒Ż┐

ī”▒╚ę╗Ž┬Ż¼IFCĪó╚fŽ¾│Ū▀@ą®ųž╔▌╔╠ł÷Ż¼ŲõĮ©ų■śŗ│╔ĪóśI(y©©)æB(t©żi)┼õų├Ą╚ėąįSČÓĄ─╠ž╔½Ż¼▓ó▓╗╩Ū┼c║Ń┬Ī╚½▒Pę╗ų┬ĪŻ

╚ń╣¹šfųž╔▌╔╠ł÷▓╗Š▀Ųš▒ķąįŻ¼║├Ż¼╬ęéāōQéĆūŅŠ▀Ųš▒ķęŌ┴xĪóš╝▒╚ėų╩ŪūŅ┤¾Ą─╔╠śI(y©©)ŅÉą═ĪŻ

2Īó╔ńģ^(q©▒)╔╠śI(y©©)

╬ęéā─▄ʱšęĄĮę╗éĆ╔ńģ^(q©▒)╔╠śI(y©©)Ż¼▀@éĆ╔╠śI(y©©)Ą─ĮøĀI╠žš„Š▀ėąŲš▒ķĄ─Ī░ś╦£╩Ī▒ęŌ┴xŻ¼ęįų┴ė┌š²į┌ĮøĀIĄ─ĪóąĶę¬┼fĖ─Ą─Ż¼─├ų°▀@éĆĪ░ś╦£╩Ī▒╚ź┼õų├Īó╚źšą╔╠Ż¼Š═┐╔ęį┤¾ų┬▒ŻūC│╔╣”Ż¼ę“×ķĘ¹║Ž┴╦╔ńģ^(q©▒)╔╠śI(y©©)Ą─Ī░ś╦£╩Ī▒Ż¼Š═Ę┼ų«╦─║ŻČ°Įį£╩ĪŻ

╚ń╣¹šµ╩Ū▀@śėŻ¼─Ūę▓╩Ū┘HĄ═┴╦╔╠śI(y©©)╚╦Ą─┼ąöÓ┴”ĪŻ

ĮøĀI│╔╣”Ą─╔ńģ^(q©▒)╔╠śI(y©©)Ż¼──éĆ▓╗╩ŪŲ§║Ž┴╦«öĄžĄ─Ž¹┘M┴ĢæTŻ┐░³└©Ž¹┘Mš▀╚”īė║═į┌ĄžŽ¹┘M┴ĢæTŻ╗──éĆ▓╗╩Ūą¹ōP┴╦į┌Ąž╬─╗»Ż┐╩╣Ą├╔╠ł÷▓╗āHāH╩Ū┘Å╬’Ą─ł÷╦∙Ż¼▀Ć╩Ū╔·╗ŅĄ─ĮM│╔▓┐ĘųŻ¼ęįų┴ė┌┴„▀B═³ĘĄĪŻ

ėą╔ńģ^(q©▒)╔╠śI(y©©)Ą─Ī░ś╦£╩Ī▒å߯┐

ø]ėąŻĪ

╬ęéā┐┤ĄĮĄ─Ż¼╩Ū├┐ę╗éĆ│╔╣”Ą─╔╠śI(y©©)Ż¼ŲõĮøĀIš▀Ą─Ī░┐Óą─Ī▒Ż¼¤ošō╩ŪŪ░Ų┌Ą─▓▀äØĪóĮ©ų■Ą─▒Ż┴¶┼cą┬Į©Ż©┼dśI(y©©)╠½╣┼ģR╩Ū║▄║├Ą─░Ė└²Ż®Ż¼▀Ć╩ŪśI(y©©)æB(t©żi)Ą─ĮM║ŽĪóĮøĀIĄ──Ż╩ĮŻ¼Ą╚Ą╚Ż¼¤o▓╗Į■═Ėų°╔╠śI(y©©)ĮøĀIš▀éāĄ─äō(chu©żng)ą┬Īóé„│ą║═ŲDą┴ĪŻ│╔╣”▓╗╩Ū┼╝╚╗Ą─Ż¼Č°╩Ūą┴Ū┌ĖČ│÷║¾Ą─╗žł¾Ż¼ø]ėąĪ░ś╦£╩Ī▒Ą─┬ĘÅĮ┐╔ęįę└┐┐ĪŻ

─Ū├┤Ż¼╬ęéā╩Ūʱ┐╔ęį┤¾─æĄžšfŻ¼╔╠śI(y©©)ø]ėą╦∙ų^Ą─Ī░ś╦£╩Ī▒Ż¼├┐ę╗éĆ╔╠śI(y©©)¾wČ╝ąĶę¬Ė∙ō■ģ^(q©▒)╬╗Īó¾w┴┐Īó╦∙į┌│Ū╩ąŻ¼įOėŗ│÷Į©ų■ą╬æB(t©żi)ĪóśI(y©©)æB(t©żi)▒╚└²ĪóŲĘ┼Ų╝ē┤╬Ż¼▓ó▓╔ė├Ę¹║Ž╩ął÷ęÄ(gu©®)┬╔Ą─ĮøĀI╩ųĘ©ėĶęįĪ░ĻPššĪ▒Ż¼▀@▓┼╩ŪĮøĀI│╔╣”Ą─Ąū╔½ĪŻ

ę²╔Ļ│÷üĒĄ─å¢Ņ}╩ŪŻ¼╚ń╣¹ø]ėą╦∙ų^Ī░ś╦£╩Ī▒Ą─╔╠śI(y©©)Ż¼─Ū├┤║╬üĒĪ░ĘŪś╦Ī▒╔╠śI(y©©)─žŻ┐

╗“š▀šfŻ¼ŲõīŹ╦∙ėąĄ─╔╠śI(y©©)Č╝╩ŪĪ░ĘŪś╦Ī▒Ą─Ż¼▀@ŠõįÆ▓┼╩Ū│╔┴óĄ─ĪŻ

Č■Īó╔╠śI(y©©)Ī░ś╦£╩Ī▒╩ŪĪ░├µūėĪ▒▀Ć╩ŪĪ░└’ūėĪ▒Ż┐

╚ń╔Ž╦∙╩÷Ż¼Š═┤╦╬ęéāę▓Ą├│÷ĮYšōŻ¼╔╠śI(y©©)ø]ėąś╦£╩Ż¼┤¾╝ęļSęŌū÷Š═╩ŪŻ┐

▓╗ī”Ż¼╔╠śI(y©©)Ą─ś╦£╩æ¬įō╩ŪĮøĀI┴╝║├Ą─Ī░ś╦£╩ŠĆĪ▒Ż¼ę▓Š═╩Ūį┌ĮøĀI╔ŽąĶę¬▀_ĄĮĄ─ę╗ą®Š▀ėąŲš▒ķęŌ┴xĄ─ĮøĀIĄ─Č©┴┐ųĖś╦Ż¼Ę▓Ī░║├Ī▒Ą─╔╠śI(y©©)¤oę╗▓╗╩Ū▀_ĄĮ║═│¼▀^─Ūą®╗∙ŠĆĄ─ĪŻ

╚ń╣¹šfŻ¼ę╗éĆ╔╠ł÷Ą─═Ō┴ó├µĪó¤¶╣ŌĪóā╚čb’LĖ±Ą╚╩ŪŲõ├µūėŻ¼Č°ĮøĀI▀_ś╦Ą─Ī░ś╦£╩Ī▒▓┼╩ŪŲõ└’ūėŻ¼Č°▀@éĆ└’ūė╩ŪėąŲõ╗∙ŠĆĄ─Ż¼▀@▓┼╩ŪėąīŹļHęŌ┴x╔ŽĄ─ś╦£╩Ż¼╦∙ų^Ą─Ī░ĘŪś╦Ī▒╔╠śI(y©©)ę▓ąĶ▀_ĄĮŻ¼Ę±ätŠ═╩ŪĢę╗©ę╗¼FŻ¼▓╗▀^Š═╩Ū▀@éĆ╗©ķ_Ą├╔į╬óķLŠ├ę╗ą®Ż¼╚²─Ļū¾ėę┴T┴╦ĪŻ

▀@ą®Ī░└’ūėĪ▒╩Ū──ą®─žŻ┐

1Īó╔╠śI(y©©)ĮøĀIĄ─Ų║ą¦

Ž╚Å─Ī░Ų║ą¦Ī▒▀@ā╔éĆūųšäŲŻ¼▓╗ų¬╔╠śI(y©©)Å─śI(y©©)š▀ėą¤oūóęŌĄĮŻ¼Ī░Ų║ą¦Ī▒Ą─║¼┴x╩Ū╩▓├┤Ż¼ęį╝░×ķ║╬īæū„Ī░Ų║ą¦Ī▒Č°▓╗╩ŪĪ░ŲĮą¦Ī▒Ż┐

ŲõīŹŻ¼Ų║ą¦Š═╩ŪųĖå╬╬╗├µĘeĄ─«a│÷Ż¼ėąõN╩█Ų║ą¦║═ūŌĮŲ║ą¦ų«ĘųŻ¼Ą½▀@└’Ą─å╬╬╗├µĘeųĖŲĮĘĮ├ūŻ¼╦∙ęįĪ░ŲĮą¦Ī▒▓┼╩Ūš²ĮŌĪŻŲõīŹ▀@éĆå¢Ņ}Ą─Šēė╔╩Ūį┌┘Å╬’ųąą─▀@ę╗ĮøĀIą╬æB(t©żi)ī¦╚ļĢrŻ¼«öĢrų„ī¦š▀╗“š▀šf▀@éĆĮøĀIĖ┼─ŅĄ─Ħ╚ļš▀╩Ū┼_×│/ŽŃĖ█Ą─Å─śI(y©©)š▀Ż¼ę“×ķ╦¹éā┴ĢæTėóųŲå╬╬╗Ż¼╦∙ęįīæū„Ī░Ų║ą¦Ī▒Ż¼Ą½š²╩Ū╦¹éā░č▀@ą®ĮøĀIĄ─Ī░ś╦£╩Ī▒ūŅįńę²╚ļ┴╦ĮøĀI¾wŽĄĪŻ

ę“Č°Ż¼▀@ą®ųĖś╦▓┼╩Ūę╗éĆ╔╠śI(y©©)¾wĮøĀIĄ─Ī░ś╦£╩Ī▒╗∙ŠĆĪŻ

─Ū├┤Ż¼═Ļš¹Ą─ĮøĀIųĖś╦ėą──ą®─žŻ┐

ę╗éĆ╔╠ł÷Ą─ĮøĀIą¦╣¹Ż¼╚ĪøQė┌╔╠ł÷Ą─ĮøĀIš▀Ż©╔╠╣▄╣½╦ŠŻ®║═ŲĘ┼Ų╔╠Ż©ūŌæ¶Ż®Ą─║Ž┴”Ż¼ę“Č°ĮøĀIųĖś╦¾wŽĄĘų×ķĮøĀIųĖś╦║═ūŌæ¶ųĖś╦Ż║

ī”╔╠╣▄╣½╦ŠČ°čįŻ¼ėąŲ║ą¦Ż©õN╩█║═ūŌĮŻ®Ż¼ėą┐═┴„Ż╗

ī”ūŌæ¶Č°čįŻ¼ėąūŌ╩█▒╚║═╠ß┤³┬╩ĪŻ

╔Ž╩÷¾wŽĄ┐╔ęį╝»ųą¾w¼Fį┌╔╠śI(y©©)Ą─╚²éĆGMVŻ©Gross Merchandise VolumeŻ®Ż¼╝┤å╬╬╗ĢrķgĄ─┐é┴┐╔ŽŻ¼ėąŻ║╚½─Ļ┐éūŌĮ╩š╚ļĪó╚½─Ļ┐éĀIśI(y©©)Ņ~Īó╚½─Ļ┐é┐═┴„Ż¼╚²éĆGMVų«ķgėąĻP┬ōĪŻĒś▒Ńšfę╗ŠõŻ¼├┐─Ļ─Ļ│§Ė„éĆ╔╠śI(y©©)ŲĮ┼_Ģ■░l(f©Ī)▓╝ę╗ą®╚½ć°Ė„éĆ╔╠ł÷╔Žę╗─ĻĄ─ĮøĀIöĄō■ģR┐éą┼ŽóŻ¼ŲõīŹ▀@╚²éĆGMV╩Ūæ¬įōĘ¹║ŽęÄ(gu©®)┬╔Ą─Ż¼╚ń╣¹▓╗Ę¹║ŽŻ¼ätŲõųąĄ──│ę╗éĆģóöĄĪ░┤µę╔Ī▒ĪŻ

2Īó▓╗═¼Į©ų■śŗįņ┼c╔╠śI(y©©)ĮY║Ž

╔╠śI(y©©)Į©ų■Ą─╗∙▒Šą╬æB(t©żi)╩Ū╚²ĘNŻ║

Ī░║ąūėĪ▒Ż¼Įųģ^(q©▒)Ż¼ć·║ŽĪŻę▓ėą▀@╚²š▀Ą─ĮY║ŽŻ¼ūŅČÓęŖĄ─╩ŪĪ░║ąūėĪ▒╝ėĮųģ^(q©▒)ĪŻ

╚Īį§śėĄ─Į©ų■ą╬æB(t©żi)Ż¼╚ĪøQė┌ĮøĀI─Ż╩ĮŻ¼ę╗░ŃüĒšfŻ¼┘Å╬’ųąą─Ų½Ī░║ąūėĪ▒Ż¼╔ńģ^(q©▒)╔╠śI(y©©)Ų½Įųģ^(q©▒)Ż¼ŖW╠ž╚R╦╣Ų½ć·║ŽĪŻ

¤ošō▓╔ė├──ĘNĮ©ų■ą╬æB(t©żi)Ż¼Č╝ę¬┼cīŹļHĮøĀIĄ─ą╬╩Į║═«öĢrŽ¹┘Mš▀Įė╩▄Ą─│╠Č╚ĮY║ŽŻ¼Ę±ätŠ═╩Ū╩¦öĪĄ─▀xō±ĪŻ

į┌─┐Ū░╔ńģ^(q©▒)╔╠śI(y©©)š╝┐é¾w╔╠śI(y©©)Ą─▒╚└²┤¾ė┌65%Ą─Ūķørų«Ž┬Ż¼Įųģ^(q©▒)╩Į╔╠śI(y©©)Ą─░l(f©Ī)š╣ŲõīŹ╩Ūė╚×ķąĶę¬ĻPūóĄ─Ż¼│÷▓╩Ą─ę▓╩Ū▀@ą®▒╗╣┌ęįĪ░ĘŪś╦Ī▒╔╠śI(y©©)Ą─ŅÉą═Ż¼ŲõīŹ▀@╩Ū╔╠śI(y©©)Ą─Ī░└’ūėĪ▒Ż¼▒ŠüĒę▓╩Ūø]ėą╦∙ų^Ī░ś╦£╩Ī▒Ą─Ż¼Č╝╩Ūę╗│Ūę╗▓▀Īóę╗ĄĻę╗▓▀Ą─ĪŻ╬ęéā┐┤ĄĮĄ─Ī░°Öē█Ę╗Ī▒Ż║

łDį┤Ż║ąĪ╝tĢ°@ąĪ║·┤¾╩Õ

MIX320

łDį┤Ż║ąĪ╝tĢ°@▀ģū▀▀ģ┐┤

łDį┤Ż║ąĪ╝tĢ°@═§Ž╔┐═

╔§ų┴¾w┴┐Ė³ąĪĄ─ąęĖŻ└’Ż║

łDį┤Ż║ąĪ╝tĢ°@šl╝ę╬├ūė

──éĆķL│╔Ī░ę╗─Żę╗śėĪ▒Ż┐

3ĪóĮøĀI─Ż╩Į▀xō±

╦∙ų^ĮøĀI─Ż╩ĮŻ¼ųĖĄ─╩Ūęį┘Å╬’ųąą─Ż¼▀Ć╩Ū░┘žøŻ¼ėų╗“š▀╩ŪŖW╠ž╚R╦╣Ż©OUTLETsŻ®üĒĮøĀIę╗éĆ╔╠śI(y©©)¾wŻ¼▀@└’═¼śė╩Ūø]ėąĪ░ś╦£╩Ī▒┐╔čįĪŻ

▒╚╚ń╔Ž║ŻŻ¼╔Ž║Ż╩Ūę╗ŠĆ│Ū╩ąŻ¼╔╠śI(y©©)╔Žę▓╩Ūę╗ŠĆĪŻ╩Ū┘Å╬’ųąą─ę╗Įy╠ņŽ┬å߯┐▓╗╩ŪŻ¼ę▓ėą░┘žøŻ¼Č°Ūę─Ūą®░┘žø▀ĆĮøĀIĄ├║▄║├Ż¼▒╚╚ńŠ├╣Ō░┘žøĪó▄ŪÜW░┘žøŻ¼Ųų¢|Ą─░╦░█░ķ░┘žøĄ╚ĪŻ

┐╔ęŖŻ¼▓╔╚Ī──ĘNĮøĀI─Ż╩ĮŻ¼═Ļ╚½╩ŪĖ∙ō■«öĢrĪó«öĄžĄ─īŹļHŪķą╬Ž┬Ą─ę╗éĆ▀xō±Ż¼ø]ėąś╦£╩┐╔čįĪŻ«ö╚╗Ż¼╬ęéā░l(f©Ī)¼FĄ─ęÄ(gu©®)┬╔╩ŪŻ¼ļSų°│Ū╩ąĪ░╝ēäeĪ▒Ą─Ž┬ĮĄŻ¼░┘žøĄ─š╝▒╚Š═įĮĖ▀ĪŻ

▀@Ę¹║Ž╣Pš▀šJ×ķĄ─╔╠śI(y©©)Ą─ĮøĀIŲõīŹČ╝╩ŪĪ░ļSė÷Č°░▓Ī▒Ż¼▀m║ŽĄ─Š═║├Ż¼Č°▓╗╩Ūė▓£Éę╗éĆĪ░ś╦£╩Ī▒ĪŻ

ŠC╔ŽŻ¼ĮøĀIĄ├║├Ą─╔╠śI(y©©)Č╝╩ŪĪ░ĘŪś╦Ī▒Ż¼▒ŠüĒę▓Š═▓╗┤µį┌╦∙ų^Ą─Ī░ś╦£╩Ī▒ĪŻ

╚ń╣¹ę╗ȩ꬚fĪ░ś╦£╩Ī▒Ż¼─Ū╩ŪĮøĀIĄ─ųĖś╦╗∙ŠĆŻ¼Č°Į^ī”▓╗╩Ū═Ōį┌Ą─¢|╬„Ż¼Ą½▀@ą®╗∙ŠĆ╩Ū╦∙ų^Ī░ś╦£╩Ī▒║═Ī░ĘŪś╦Ī▒Ą─╔╠śI(y©©)Č╝æ¬įōū±čŁĄ─Ż¼ė▓ę¬▓Ęųšfś╦£╩Ą─╔╠śI(y©©)ę¬ū±čŁ──ą®ĪóĘŪś╦Ą─ę¬ū±čŁ──ą®Ż¼ę╗╩Ūū÷▓╗ĄĮŻ¼Č■╩Ūø]ęŌ┴xĪŻ

╚²ĪóĪ░ĘŪś╦Ī▒╔╠śI(y©©)ūóųž³c

ąą╬─ų┴┤╦Ż¼╣Pš▀ę╗░ŃŠ═▓╗į┘ģ^(q©▒)ĘųĪ░ś╦£╩Ī▒┼cĪ░ĘŪś╦Ī▒╔╠śI(y©©)┴╦Ż¼Ą½╩ŪššŅÖĄĮ─┐Ū░Ą─┴„ąąšZŻ¼║¾├µŠ═Įyę╗ęįĪ░ĘŪś╦Ī▒╔╠śI(y©©)┤·ĘQŻ¼▀@▓╗▀`║═Ż¼ę“×ķ╦∙ėąĄ─╔╠śI(y©©)Č╝╩ŪĪ░ĘŪś╦Ī▒Ą─ĪŻ

Ī░ĘŪś╦Ī▒╔╠śI(y©©)Ą─ĻPūó³cæ¬įō╩Ū╩▓├┤Ż┐╩ŪĪ░│÷Ī▒▀Ć╩ŪĪ░╚ļĪ▒Ż┐▀@└’Ī░│÷Ī▒ųĖĄ─╩Ū╔╠śI(y©©)Ą─ą╬Ž¾Ż¼Įo╩ął÷┐┤ĄĮĄ─śėūėŻ¼Č°Ī░╚ļĪ▒ųĖĄ─╩Ū╔╠śI(y©©)╚ń║╬▓┼─▄į┌╩ął÷╔ŽšŠūĪĄ─ā╚║ŁĪŻ

1ĪóĪ░ĘŪś╦Ī▒╔╠śI(y©©)ąĶę¬Ī░│÷Ī▒Ī░╚ļĪ▒▓ó┼e

╬ęéā┐┤ĄĮĄ─ł¾Ą└┤¾ČÓ░Ė└²Č╝╩ŪÅ─Ąž└Ē╬╗ų├ĪóĮ©ų■ą╬æB(t©żi)Ż¼ęį╝░┐╔─▄╩Ū└ŽÅSĘ┐Īó└Ž╣żśI(y©©)╗∙ĄžĪó└Ž╬─╗»Ą─╗∙ę“ķ_╩╝Ą─Ż©╚²└ŽŻ®Ż¼▀@«ö╚╗ø]ÕeŻ¼ę▓╩ŪĪ░ĘŪś╦Ī▒╔╠śI(y©©)│÷╩ąĄ─į┤Ņ^║═┐╔ęįĮĶų·Ą─Ė∙╗∙ĪŻ

▓╗▀^Ż¼╚╬║╬│ųŠ├Ą─¢|╬„╩Ūį┌Ųõā╚║ŁŻ¼į┌ė┌╬─╗»Ąū╠NĄ─═┌Š“ĪŻ

ę▓Š═╩ŪŻ¼Å─ł÷Š░Īóā╚╚▌Īóé„▓ź╚²éĆśŗ│╔ųąŻ¼šęĄĮ┼cįōĒŚ─┐Ų§║ŽĄ─╣▓═¼³cŻ¼╚╗║¾╝ėęįą¹ōPĪŻ

╬ęéā┐┤ĄĮĄ─│╔╣”Ą─Ī░ĘŪś╦Ī▒╔╠śI(y©©)Ż¼ėąęįŽ┬ÄūéĆ╠žš„³c░č╬šĄ├║▄║├Ż║

Ą┌ę╗Ż¼ī”ĒŚ─┐╦∙į┌Ąžūį╚╗┘Yį┤Ą─╩╣ė├║═į┘ķ_░l(f©Ī)ĪŻ▀@└’Ą─ūį╚╗┘Yį┤░³└©Ąž└ĒĄ─║═╚╦╬─Ą─ĪŻ

Ąž└ĒĄ─ūį╚╗¤oąĶČÓčįŻ¼Č°╚╦╬─Ą─┐╔ęįį┘ūhÄūŠõĪŻ

╚╦╬─┘Yį┤╩ŪĒŚ─┐╦∙į┌ĄžĪóų▄▀ģĪóįŁ╩╝ė├═ŠĄ╚Ą─ūį╚╗ĘA┘xŻ¼╩ŪķLŲ┌Ą─Üv╩Ęą╬│╔Ą─į┌Ąž╬─╗»Ż¼╩Ū┐┌▒«║═į┌┤¾▒Ŗą─ĄūĄ─ą╬Ž¾Ż¼░ß▓╗äėĪóęŲ▓╗ū▀ĪŻĪ░ĘŪś╦Ī▒╔╠śI(y©©)«ö╚╗ąĶę¬║├║├└¹ė├Ż¼į┌é„│ąĄ─╗∙ĄA╔ŽėĶęįķ_░l(f©Ī)Ż¼ęįĘ¹║Ž┤¾▒ŖĄ─īÅ├└║═╗žæøĪŻ

▀@└’Ī░╔Ž╔·Īżą┬╦∙Ī▒¤oę╔╩Ūę╗éĆśO╝čĄ─░Ė└²Ż¼ę╗Åłī”▒╚łDŠ═┐╔ęįŪÕ╬·Ąž└ĒĮŌ╔Ž╩÷║¼┴xĪŻ

łDį┤Ż║ąĪ╝tĢ°@jennifer

Ą┌Č■Ż¼│÷╔½Ą─╩ął÷═ŲÅVšZčį║═╝╝Ū╔ĪŻ

Ę▓╩┬ūź╚╦ą─Ż¼═ŲÅVĄ─Slogan─▄ʱį┌Ą┌ę╗Ģrķg╬³ę²ūĪč█Ū“Ż¼ęįų┴ė┌╔²“vŲ║├Ųµ║═ę╗ȩꬥĮ¼Fł÷╚ź┐┤┐┤Ą─ø_äėŻ¼▀@╩Ū│╔╣”Ą─ę¬╦žĪŻ

┼dśI(y©©)╠½╣┼ģRĄ─SloganŠ═╩ŪŠ½▓╩Ą─░Ė└²Ż¼ę╗ŠõĪ░É█╗ņĖęÓŪĪ▒ęį╝░ėóšZĄ─Ī▒Dare to ĪŁĪŁ.Ī▒═Ļ├└ĄžįÅßī┴╦įō╔╠śI(y©©)Ą─ĮøĀI╦∙Ž“ĪŻ╬─ūųŠ½¤ÆŻ¼Ę¹║Ž╔╠ł÷╦∙į┌ĄžŻ©╔Ž║ŻŻ®╚╦éāĄ─┐┌Ņ^šZ║═┐╔ęįęŌĢ■Ą─╔Ņ┐╠Ż¼║åų▒¤oęįÅ═╝ėĪŻ

Ą┌╚²Ż¼ą╬│╔╣▄└ĒĄ─ą¦æ¬ĪŻ

Ī░ĘŪś╦Ī▒╔╠śI(y©©)ųąėąę╗éĆųžę¬Ą─ĮøĀIę¬╦ž╩ŪŻ¼Įųģ^(q©▒)ĪŻĪ░║ąūėĪ▒╔╠śI(y©©)╚▌ęūą╬│╔ų„Ņ}║═ŲĘ┼ŲŠžĻćĄ─śŪīė▓╝ŠųŻ¼Ą½Įųģ^(q©▒)╔╠śI(y©©)Ė³┐╝“×╣▄└Ēš▀Ą──═ą─║═Ī░░Ą░ĄĄžĪ▒╩╣ä┼Ą─¾w¼FĪŻ

į┌╔Ž║ŻĄ─Ī░╬ÕĮŪł÷Ī▒ėąę╗Śl┤¾īW┬ĘŻ¼ų▄▀ģėąÅ═Ą®║══¼Ø·ā╔╦∙ų°├¹┤¾īWŻ¼«öĢr▀@Śl┬Ę╩Ūʱę“┤╦Ą├├¹Ż¼ø]ėą┐╝ūC▀^Ż¼Ģ║ŪęĘ┼▀^ĪŻ

┤¾īW┬ĘĄ─±R┬Ęā╔▀ģĄ─╔╠śI(y©©)╚ń║╬ū÷Ż┐▀@ą®╔╠õü╩Ūę╗┘u┴╦ų«ĪóĘ┼╚╬ūį┴„Ż¼▀Ć╩Ūą╬│╔ų„Ņ}Īó┼õ║ŽąĶŪ¾Ż¼╝ėų«ą╬Ž¾╦▄įņĪóą╬│╔┐┌▒«Ż¼ūŅ║¾╩Ū┘Y«aį÷ųĄĪóļp┌Aį┘┌AŻ┐▀@╩Ū┐╝“×╣▄└Ēš▀Ą─╣”┴”Ą─ĪŻ

ę“Č°╬ęéā┐┤ĄĮĄ─╩ŪŻ¼Å─«ö─ĻĄ─═╗ŲŲŻ©į╩įSĘ┼ų├═Ōö[Ż®Ż¼ę╗ų▒ĄĮą╬│╔Ž▐Ģr▓ĮąąĮųŻ©ś╦ųŠų°ĮøĀIŽÓ«ö│╔╣”Ż®Ż¼ĄĮĮøĀIī”Ž¾Ą─Š½£╩░č╬šŻ¼¤oę╗▓╗═Ė┬Čų°╣▄└Ēš▀Ą─ė├ą─Ż¼ę▓╩Ū╣▄└Ēą¦æ¬Ą─▓╗öÓ└█Ęe║══ŌęńĪŻ

łDį┤Ż║ąĪ╝tĢ°@─Š─Š║═░³░³

ė┌╩Ū╬ęéā┐┤ĄĮŻ¼Ī░ĘŪś╦Ī▒╔╠śI(y©©)Å─│÷Ą└ĢrĄ─č█Ū“ĮøØ·Ż¼ųØu▀^Č╔ĄĮ╔╠śI(y©©)æ¬ėąĄ──ŻśėŻ¼╗Ņ│╔┴╦ūį╝║╔╠śI(y©©)Ą─▒Š╔½ĪŻ

2ĪóĪ░ĘŪś╦Ī▒Ą─äō(chu©żng)ą┬┼cĮøĀI▒Š┘|

äō(chu©żng)ą┬╩Ūę╗éĆ║├į~Ż¼Ę▓ø]ęŖ▀^Ą─Č╝┐╔ęį╣┌ų«ęįĪ░äō(chu©żng)ą┬Ī▒Ż¼▓╗▀^╔╠śI(y©©)╩Ūę╗╝■ķLŠ├Ą─╗ŅŻ¼▓╗į┌ė┌ę╗ĢrČ°į┌ė┌─▄ķLŠ├Ąž╔·┤µĪŻ

╣Pš▀į°Įøė÷ĄĮ▀^ę╗╝■╩┬ĪŻ╣Pš▀ėąéĆ└Ž┼¾ėčę▓╩Ūū÷╔╠śI(y©©)Ą─Ż¼▓╗▀^╦¹ū÷Ą─╩ŪĪ░┤¾▀M┤¾│÷Ī▒Ż¼ę▓Š═╩ŪŽ╚▀xō±ę╗ą®ū÷Ą├▓╗║├Ą─╔╠śI(y©©)Ż¼š¹¾w╩š┘ÅŻ¼╚╗║¾ķ_╩╝Ė─įņĪóĮøĀI╠ß╔²Ż¼ų«║¾š¹¾w┘u│÷Ż¼ŅÉ╦Ų╗∙Į╣½╦ŠĄ─▓┘ū„╩ųĘ©ĪŻę╗┤╬Į╗┴„Ż¼╦¹šf┐┤ųą┴╦ę╗éĆ╔╠śI(y©©)ĒŚ─┐Ż¼Žļ┼c╬ę║Žū„Ż¼ąĶę¬ī”įōĒŚ─┐Ą─╔╠śI(y©©)Øō┴”ėĶęįįu╣└Ż¼ų«║¾ę▓ėą║Žū„ĮøĀIĄ─ęŌŽ“ĪŻ«öĢršä╝░╩š┘Mś╦£╩Ż¼į┌╬ę║å╩÷║¾╦¹įušōĄ└Ż¼─Ńéā┘ŹĄ─╩Ūą┴┐ÓÕXĪŻ╬ę╗ž┤Ż¼╔╠śI(y©©)▒ŠüĒŠ═╩Ūę╗ķTķLŠ├Ą─╔·ęŌŻ¼ąĶę¬│ųų«ęį║ŃĄžĮøĀIŻ¼ÜvĮø╔╠śI(y©©)Ą─Ī░╚²Ų┌Ī▒Ż¼▓┼Ģ■ėąūŅĮKĄ─╩š½@ĪŻ

▀@└’Įę╩ŠĄ─ŲõīŹ╩Ū╔╠śI(y©©)Ą─▒Š┘|Ż¼╚╬║╬į┌ęŌę╗ĢrĄ─Ī░Č╠ŲĮ┐ņĪ▒Ż¼ėų╗“š▀╩Ū░č╔╠śI(y©©)¾w╝ā┤Ōū„×ķę╗éĆĮ╚┌«aŲĘČ°▓╗╩ŪīŹ¾wĄ─ĮøĀI¾wŻ¼ŽļŽ¾ų°ę╗šąų«ā╚Š═─▄═Ļ│╔Ī░┘ŹÕXĪ▒Ą─▀ē▌ŗłAØMŻ¼╗∙▒Š▓╗╩Ū▀\ÜŌŠ═╩ŪįęÕüĪŻ

╬ęéāŽ╚üĒ┐┤┐┤░čĪ░ĘŪś╦Ī▒╔╠śI(y©©)ū÷│╔ŠW╝tĄ─░Ė└²ĪŻ

Į³ā╔─ĻüĒŻ¼ėąŽÓ«öę╗┼·╔╠śI(y©©)ęįĪ░ĘŪś╦Ī▒Ą─├¹┴xŻ¼±Y“Gė┌śI(y©©)ĮńŻ¼ę▓╚ĪĄ├┴╦║├┐┌▒«Ż¼ų┴╔┘į┌ķ_╩╝Ģr╩Ū▀@śėĪŻėąę╗┤╬Ż¼į┌ę╗éĆĪ░├¹ÜŌŽÓ«öĒæĪ▒Ą─Ī░ĘŪś╦Ī▒╔╠śI(y©©)š²«ö╝tĢrŻ¼╬ę┼cŲõų„ī¦╚╦ėą▀^ę╗Č╬║åČ╠Ą─ī”įÆŻ║

╬ęå¢Ż║▀@éĆ╔╠śI(y©©)Ą─Ų║ą¦╚ń║╬Ż┐─▄▀_ĄĮŅAįOĄ─ą¦ęµå߯┐

ų„ī¦╚╦╗ž┤Ż║─Ń▓╗─▄╠¶╬ę▓╗įĖęŌ╗ž┤Ą─üĒå¢Ż¼ą¦ęµ─┐Ū░▓╗─▄šäŻ¼Ų║ą¦Ą╚ųĖś╦╬ęŽļĪ░┐▐Ī▒ĪŻ

╬ę╗ž┤Ż║ų¬Ą└┴╦ĪŻ

ŲõīŹŻ¼╚╬║╬╔╠śI(y©©)Ż¼▓╗╣▄ė├╩▓├┤├¹┴xŻ©╩ŪʱĪ░ĘŪś╦Ī▒Ż®Ż¼ūŅĮKę¬╗žĄĮĮøĀIĄ─▒Š┘|╔ŽüĒŻ¼Š═╚ń╚╬║╬═Č┘Y┐éę¬ųv╗žł¾ę╗śėĪŻ¤ošō╩Ū│÷├¹▀Ć╩Ū½@└¹Ż¼┐╔│ų└m(x©┤)Ą─▀\ĀI─Ż╩Į▓┼─▄ū▀Ą├Ė³▀hĪŻ╚ń╣¹╩ŪęįĪ░ŠW╝tĪ▒Ą─ą─æB(t©żi)üĒĮøĀIŻ¼ĮY╣¹┤¾Č╝▓╗├ŅĪŻ

▀ĆąĶę¬ČÓšfå߯┐

╬ęéāį┘üĒ┐┤Ųõ╦¹Ą─ŅÉäeŻ¼ę“×ķŪ░├µ╬ęéāį°Įø╠ß▀^ųž╔▌╔╠ł÷Ż¼ę▓šf▀^▀@éĆŅÉäe╩ŪąĪ▒ŖĄ─Ż¼║├Ž±▓╗Š▀Ųš▒ķęŌ┴xŻ¼ŲõīŹŻ¼╝┤▒Ń╩Ūųž╔▌╔╠ł÷Ż©╩ŪʱųvĪ░ĘŪś╦Ī▒╔╠śI(y©©)Ą─šJ×ķ▀@╩ŪĪ░ś╦£╩Ī▒╔╠śI(y©©)Ż®Ż¼─▄ʱĮøĀI║├Ż¼ę▓╩Ūę╗čįļy▒MĄ─ĪŻ

╣Pš▀į°Įø┐╝▓ņ▀^į┌ę╗éĆ╔╠śI(y©©)Č■ŠĆ│Ū╩ąĄ─ųž╔▌╔╠ł÷Ż¼įō│Ū╩ąėąĪ░Š┼╩Ī═©ßķĪ▒Ą─├└├¹Ż¼Ųõ╔╠╣▄╣½╦Š▀@Äū─Ļę▓ęįųžęĢĪ░┘Y«a╣▄└ĒĪ▒Č°į┌śI(y©©)ĮńŽĒėą├¹┬ĢĪŻ▀@éĆųž╔▌╔╠ł÷Ąž└Ē╬╗ų├║▄║├Ż¼ų▄▀ģ╔╠śI(y©©)Łh(hu©ón)Š│’¢ØMŻ¼Į╗═©▒Ń└¹Ż¼╚╦┴„│õūŃŻ¼╦Ų║§Š▀éõ┴╦ųž╔▌╔╠ł÷Ą─ę╗Ūą▒žę¬Śl╝■Ż©öĄīW╔Žėą│õĘųŚl╝■║═▒žę¬Śl╝■ų«ĘųŻ®Ż¼«öĢr╬ęųv┴╦ę╗ŠõŻ¼─Ńéā╩Ū▒žę¬▓╗│õĘųĪŻ

ę“×ķŻ¼Å─śI(y©©)æB(t©żi)┼õų├üĒ┐┤Ż¼ų▄▀ģ▀ĆėąŽÓ«ö║├┐┌▒«Ą─ųž╔▌╔╠ł÷Ż¼ę“Č°į┌▀@éĆĖéĀÄĄ─Łh(hu©ón)Š│Ž┬Ż¼▀@éĆ╔╠ł÷ųØu£S×ķ┴╦ų▄▀ģ╔╠śI(y©©)Ą─Ī░┼õ╠ūĪ▒Ż¼Č°įō╔╠ł÷│²ųž╔▌ŲĘ┼Ų═ŌĄ─ŲõėÓśI(y©©)æB(t©żi)╝░ŲĘ┼Ų╝ē┤╬Ż¼ę▓ę“×ķĮøĀI╦╝ŠSĄ─▓╗Įyę╗Ż¼’@Ą├ėąą®Ī░┴ĶüyĪ▒ĪŻ

«ö╚╗Ż¼┐╔─▄Ą─įŁę“╩ŪŻ¼▀@éĆĪ░ā×(y©Łu)ąŃĪ▒Ą─╔╠╣▄╣½╦ŠĄ──Ė╣½╦Š╩ŪĄž«aõN╩█Ų╝ęŻ¼Ī░õN╩█Ī▒╦╝ŠSį┌▀@éĆ│ųėąĮøĀIĄ─ĒŚ─┐Ž┬ę└╚╗ėąų°ØŌųžĄ─║██EŻ¼ę“Č°Ż¼▒M╣▄ū°ōĒ³SĮĄžČ╬Ż¼Ą½ų╗ėąĄžČ╬▓╗╩Ū╔╠śI(y©©)ę╗Č©┐╔ęįĮøĀIĄ├│÷╔½Ą─│õĘųŚl╝■Ż¼ī”╔╠śI(y©©)Ą─šJų¬Ė³ųžę¬Ż¼ųž╔▌╔╠ł÷ę▓▓╗└²═ŌĪŻ

─Ń┐┤Ż¼Ī░ĘŪś╦Ī▒╔╠śI(y©©)ĮøĀIĄ├║├▓╗╚▌ęū░╔Ż¼╝┤▒ŃŽ╚╠ņŚl╝■▀@├┤║├ĪŻ

╦∙ęįŻ¼┼cŲõūóųžĖ┼─ŅŻ¼▓╗╚ńūóųžīŹ█`ĪŻ

╣Pš▀ŽļŲūį╝║┤¾īW«ģśI(y©©)Ū░Ą─šō╬─┤▐q┴╦ĪŻ«öĢr╬ęĄ─šō╬─ų„Ņ}╩Ūį┌īŹļH╔·«aųąŻ¼×ķę╗éĆäė┴”čbų├įOėŗę╗éĆŲĮ║ŌĘĮ░ĖŻ¼Č°Ūęę¬ū÷ĄĮČ■╝ēŲĮ║ŌŻ©īŻśI(y©©)▒╚▌^Å═ļs Š═▒M┴┐ė├║åå╬Ą─šZģRŻ®ĪŻ╬ęū÷║├┴╦ĘĮ░ĖŻ¼Č°Ūęė├ėŗ╦ŃšōūC┴╦▀@éĆĘĮ░ĖĄ─┐╔ąąąįŻ¼Ūę×ķ╔·«aŠĆĄ─īŹļH╔·«aäØ│÷┴╦ę╗éĆ▌å└¬ĪŻ┐╔ęįŽļęŖŻ¼šō╬─▒╗═©▀^┴╦Ż¼ę▓Ēś└¹Ąž─├ĄĮ┴╦īW╬╗ūCĢ°ĪŻ

Ą½┴Ņ╬ęėĪŽ¾╔Ņ┐╠Ą─╩Ū╬ęĄ─ī¦Ä¤╩┬║¾ī”╬ęšfĄ─ę╗Č╬įÆŻ¼ėøæøų┴Į±ĪŻ╦¹å¢Ż¼×ķ║╬į┌ĘĮ░Ėųą─Ń▀xō±┴╦▀@éĆÖC¾wĮYśŗŻ┐╬ę╗ž┤Ż¼ę“×ķ╬ęÅ─┘Y┴ŽųąĄ├ų¬▀@éĆÖC¾wĮYśŗ▀m║Ž╬ęī”ė┌ŲĮ║ŌĘĮ░ĖŽ„£pā╚┴”Ą─ę¬Ū¾ĪŻ╦¹šfŻ¼─ŃėøūĪŻ¼╦∙ų^ĮYśŗĄ─╠žš„Č╝╩Ū║¾╚╦╝ė╔Ž╚źĄ─Ż¼─ŃūŅ║├Ą─╦╝┐╝ĘĮ╩Į╩ŪŻ¼“×ūC▀@éĆšfĘ©Č°▓╗╩Ū─├üĒŠ═ė├ĪŻ

╦∙ęįŻ¼Į±╠ņ╬ęéāėæšōĪ░ĘŪś╦Ī▒╔╠śI(y©©)▀@éĆų„Ņ}Ż¼ūŅ║├Ą─ĘĮĘ©╩ŪŻ¼Å─▀ē▌ŗĄ─ĮŪČ╚Ż¼šōūC▀@éĆ├³Ņ}╩Ūʱ│╔┴óŻ¼╠ĮŠ┐Ųõā╚į┌Ą─╔Ņīė┤╬ĮYśŗ║═╔╠śI(y©©)─▄ʱ│╔╣”Ą─ā╚į┌Šēė╔Ż¼Č°▓╗╩Ū┤¾╝ęČ╝į┌šfŻ¼╦∙ęį╬ęę▓Įė╩▄Ż¼─├üĒŠ═ė├ĪŻ

░l(f©Ī)▒Ēįušō

ĄŪõø | ūóāį