互聯網三巨頭,有人跌倒了

來源/電商頭條

作者/電商君

01

BAT三巨頭發布財報

曾經,中國互聯網三巨頭BAT——百度、阿里巴巴、騰訊風光無限,各自在搜索、電商、社交及游戲等領域建立起難以撼動的領先地位,深刻影響了中國乃至全球的互聯網格局。

近日,百度、阿里巴巴、騰訊陸續發布了第一季度財報,業績表現各異,再次印證了“幾家歡喜幾家愁”的行業常態。

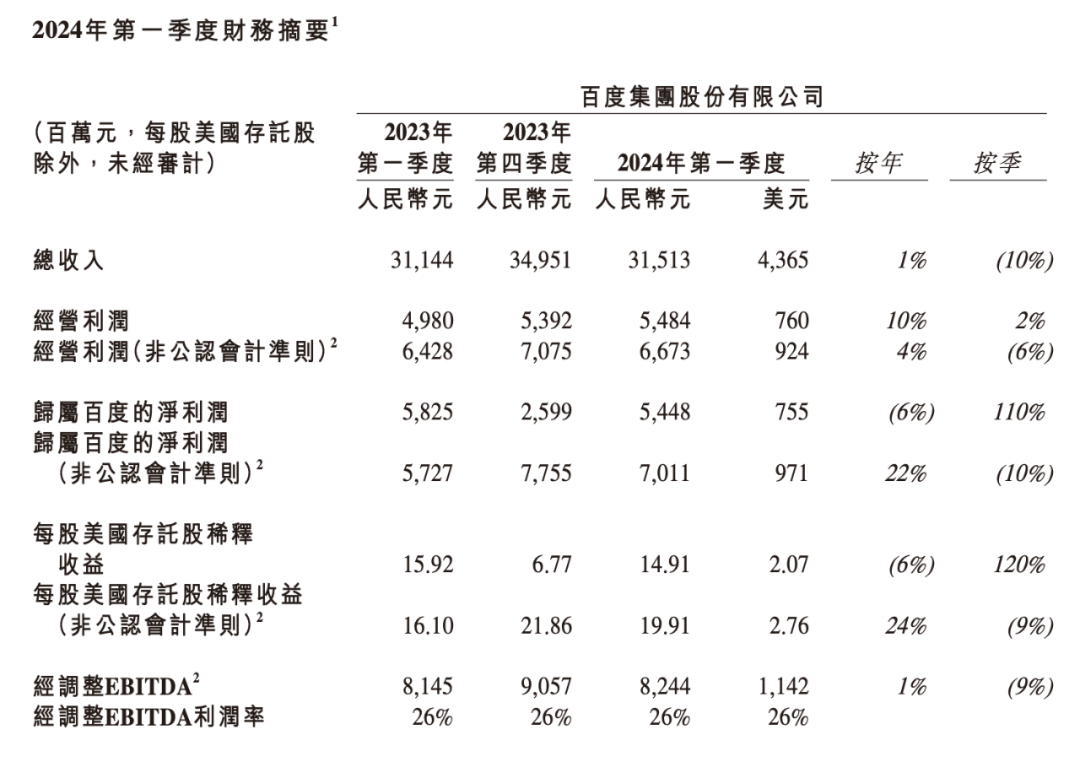

從財報數據來看,百度總營收達到315億元,同比微增1%;本季度的凈利潤達到了70.11億元,較去年同期增長22%;核心業務的凈利潤達到66.28億元,同比增長26%。

圖源:百度財報

財報中特別強調了生成式AI技術的穩步推進,已成為公司業務的關鍵驅動力。

盡管百度在本季度公布了看似光鮮的增長數字,但其財報透露出的信息并不能完全讓人信服其業務的強勁或可持續性。

總營收1%的同比增長幅度,顯示出公司在擴張和市場滲透方面的乏力。

凈利潤方面,盡管同比增長了22%,達到70.11億元,這樣的增幅更多地依賴于成本控制和非經營性項目的貢獻,而不是主營業務的實質性增長。

百度的核心業務廣告收入反而增速愈發變緩。

2023第一季度,百度的在線廣告營銷收入166億元,同比增長6%;2024第一季度,百度的在線廣告收入為170億,同比增長3%。

百度在線廣告收入變化情況

更進一步,百度做出的措施背后可能隱藏著對未來的憂慮——對AI的持續押注似乎更像是在傳統業務增長疲軟情況下的無奈之舉。

況且現在的價格戰打到了AI大模型。

5月15日,抖音的豆包大模型發布時喊出了“比行業價格低99.3%”的口號。

在AI市場競爭逐漸激烈的情況下,傳統業務增長乏力的百度能否靠文心一言實現“大翻身”仍然是個未知數。

前幾日阿里與騰訊也紛紛發布了第一季度的財報。

本季度,阿里巴巴的營收為2,218.74億元,實現了7%的同比增長。相較于過往的高速增長,這個增長幅度明顯放緩。

同時,凈利潤呈現出慘淡景象,同比下降96%,僅剩下了9.19億元。

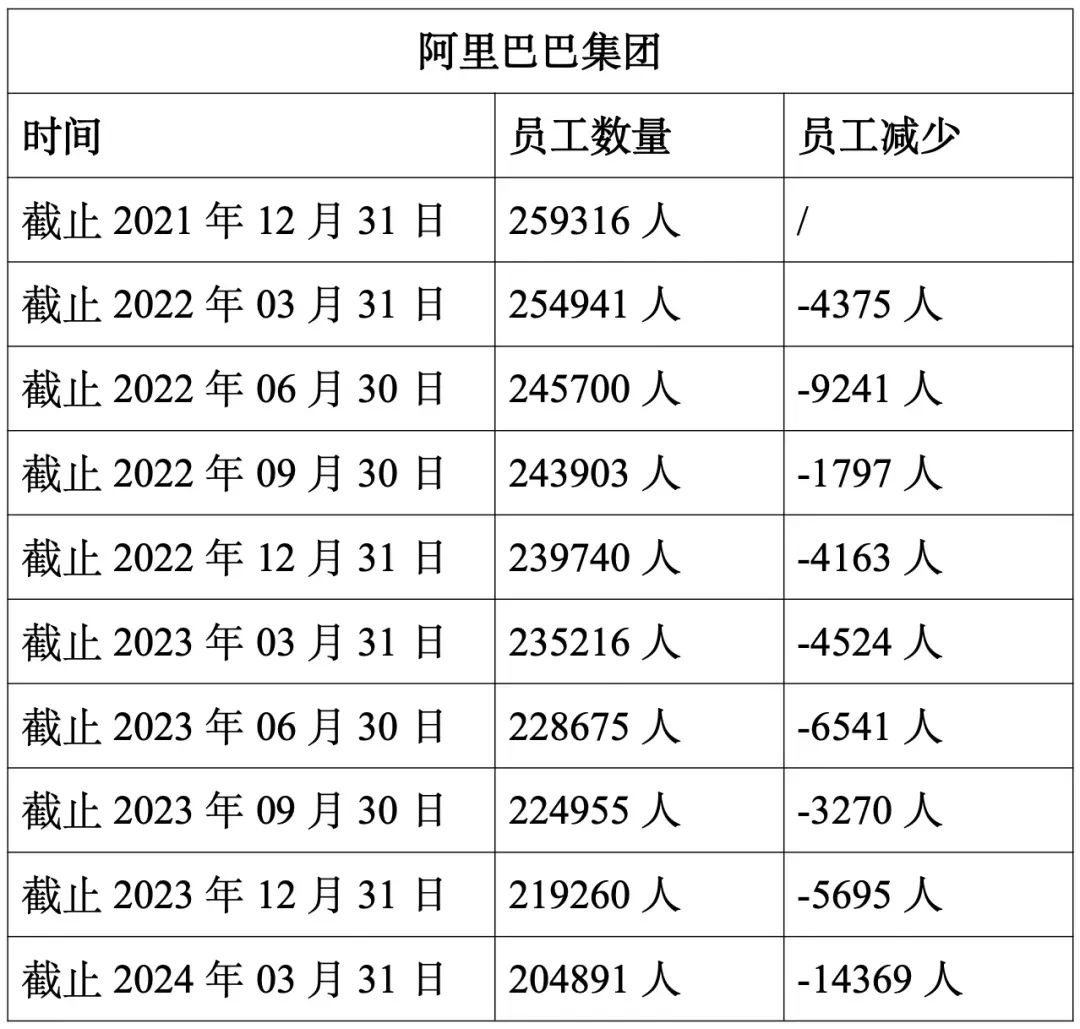

這種成績,還是阿里在降低成本之后的結果。本季度,阿里員工減少了1.4萬人。

圖源:大廠往事爆料

市場對阿里的這一成績顯然很不買賬。

財報公布后,阿里巴巴股價在盤前交易中即下滑5%。開盤后,跌幅進一步擴大至8%。

相比于前兩者來說,騰訊的業務狀況較為穩定。

從財務表現來看,騰訊在2024年第一季度的總收入達到了1595億元人民幣,較去年同期增長了6%,毛利潤達到838.7億元,同比增長23%。

在業務層面,騰訊一季度網絡廣告業務收入同比增長26%至265億元,視頻號總用戶使用時長同比增長超80%。

投資與資本運作方面,騰訊持續進行大規模的股份回購,執行超千億元港幣的回購計劃,并提升股息,同時加大對AI技術、平臺建設及高價值內容的持續投入。

02

財報數字的背后有哪些故事

財報里的每一個數字都不會說謊,直接反映了各大廠曾經的經營策略。

騰訊在過去一段時間里明顯加大了對視頻號的投入力度,特別是在內容創作支持以及商業化探索上。

值得一提的是,在BAT三巨頭中,騰訊最大的優勢之一就是擁有龐大的用戶流量基礎。

也因此,在引入更多品牌與創作者,提供更豐富的內容生態后,視頻號實現了廣告收入的顯著增長。

視頻號不僅不斷加強直播帶貨生態,還在拓展本地生活領域。

4月份視頻號宣布,本地生活行業商家可申請入駐“本地生活”業務類型的視頻號小店。

圖源:騰訊視頻號公告

同時,得益于騰訊視頻號廣告收入的貢獻,加上小程序的增值服務、游戲內虛擬道具銷售等,這些高毛利業務營收還在增加。

騰訊正從其視頻內容生態中挖掘更多的商業價值

而阿里則是不斷深化核心電商業務,財報顯示,淘天集團實現了線上GMV和訂單量的雙位數同比增長,88VIP會員數量也迎來了雙位數增長,如今88VIP數量已經超過3500萬。

這背后是阿里以“用戶為先”為核心實施的一系列戰略。

比如推出了更便捷的僅退款政策,簡化了消費者的退款流程;為新疆地區的用戶提供包郵服務,減少了他們的購物成本;對88VIP會員計劃進行了升級,提供更多專屬優惠和服務,如額外折扣、無限次退貨包運費等等。

圖源:淘寶APP

阿里不斷深化核心電商業務外,同時砍掉不少非核心業務。

有報道指出阿里巴巴從小鵬汽車、分眾傳媒等企業的投資中抽身,這些都是非直接關聯其核心電商業務和云計算的領域。

蔡崇信曾提出:“目前阿里的資產負債表上依然有一些傳統的實體零售業務,它們不是核心的聚焦業務,阿里退出也是合理的,但考慮到當前的市場情況,退出可能需要時間去實現。”

百度核心廣告收入增速放緩則是因為市場競爭不斷加劇,而百度當前又沒有強力的應對產品。

隨著抖音、阿里等競爭對手在短視頻和電商廣告領域的崛起,加上微信社交廣告生態的影響力,廣告市場份額受到擠壓。

而且當前移動互聯網時代,用戶更多轉向社交媒體、短視頻、直播、內容平臺,減少了搜索引擎的使用頻次,影響了百度的傳統廣告曝光量和點擊率。

為此百度則在財報中提到了正在AI生成領域進行布局,向人工智能、智能云等新業務轉型。

03

阿里減負,騰訊擴容,百度難掩疲態

百度、阿里巴巴和騰訊作為中國互聯網三巨頭,近年來各自的發展路徑和市場表現出現了明顯差異,這主要歸因于它們的核心戰略、市場環境變化以及外部競爭態勢等因素。

阿里巴巴作為電商領域的領頭羊,近年來面臨著宏觀市場增長放緩、競爭加劇等挑戰。

比如一些傳統零售業務已成為重資產,影響整體業績表現。

圖源:聯商網

并且,阿里正處于從“貿易”向“技術”轉型的過程中,需要更加專注于技術創新和服務升級,剝離非核心業務有助于公司更加靈活地調整戰略方向,加速這一轉型過程。

因此,阿里采取了“減負”策略,包括優化成本結構、剝離非核心資產、聚焦核心業務如電商、云計算和數字媒體等。

同時,阿里也在積極尋找新的增長點,以減輕對國內市場的依賴。

而騰訊憑借其強大的社交網絡平臺和游戲業務,持續鞏固市場地位。

騰訊的“擴容”策略體現在不斷拓展業務邊界,加大對云計算、金融科技、短視頻、電商、企業服務等領域的投入。

騰訊還通過投資并購,構建了一個龐大的生態系統,實現多元化發展,以保持競爭力和增長動力。

在過去10年里,騰訊系共投資了1175家公司,持有約8千億投資資產。

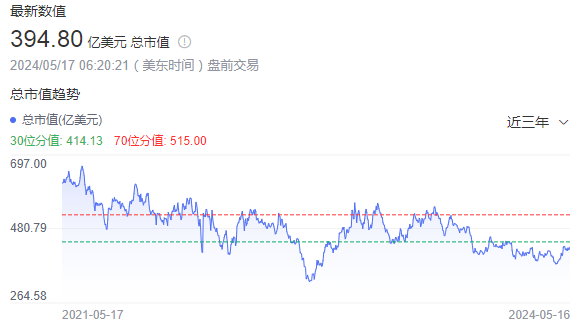

相比阿里和騰訊,百度明顯掉隊,市值大幅縮水,落后于京東、拼多多等二線互聯網公司。

百度市值

百度的傳統優勢在于搜索引擎和在線廣告業務,但隨著移動互聯網時代用戶行為的變化,特別是信息獲取方式的多樣化,百度面臨著更為艱巨的挑戰。

此外,百度過去幾年在內容生態、社交媒體等方面的嘗試成效有限,未能有效遏制用戶流失,導致其在與阿里、騰訊的競爭中顯得較為被動。

百度在AI領域的投入被視為其轉型的重要方向,但這些前沿技術的商業化進程較慢,難以短期內顯著提升公司業績。

互聯網競爭風起云涌,BAT這三大巨頭從昔日的輝煌走到如今面對重重挑戰,它們的故事證明了在快速變化的數字時代,沒有永恒的王者,只有不斷適應、創新與突破的企業才能持續前行。

發表評論

登錄 | 注冊