日本權威購物中心報告出爐,透露出哪些新趨勢?

出品/聯商翻譯中心

編譯/尹茜、松柏

隨著全球經濟逐漸從疫情的陰霾中走出,2023年的日本商業零售市場也迎來了復蘇。其中,購物中心的銷售表現同樣良好。本年度,購物中心不僅延續了前一年的增長勢頭,更在多個維度上展現出積極的恢復與發展態勢。

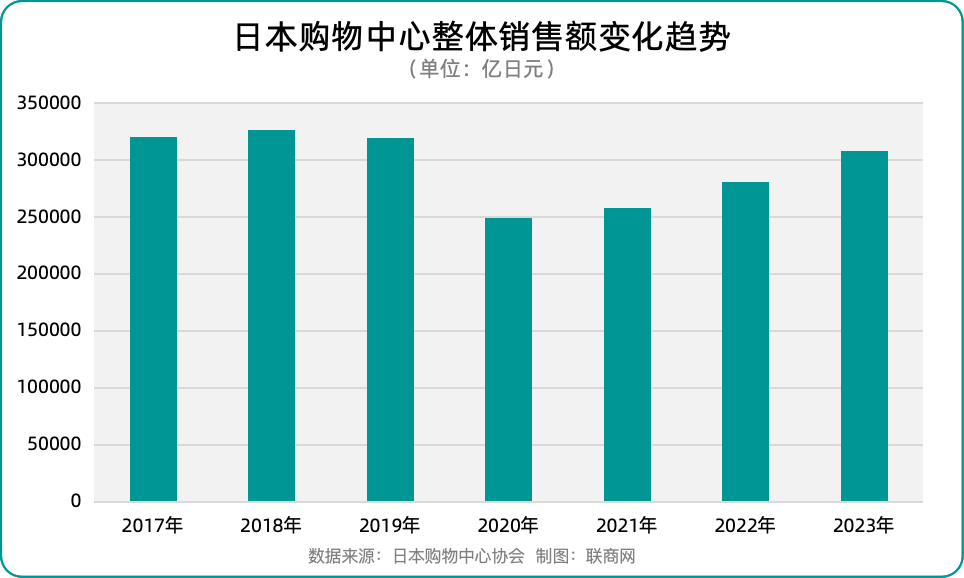

據日本購物中心協會最新發布的《2024日本購物中心白皮書》顯示,2023年日本現有購物中心的年銷售額增長率為9.6%,延續了2022年8.6%的高增長趨勢。年銷售額達到了308260億日元(約合人民幣1.51萬億),同比增長9.7%,基本恢復至疫情前水平,與2019年相比僅低4.2%。此外,日元貶值吸引了大量海外游客,他們的消費也對購物中心的銷售額起到了支撐作用。

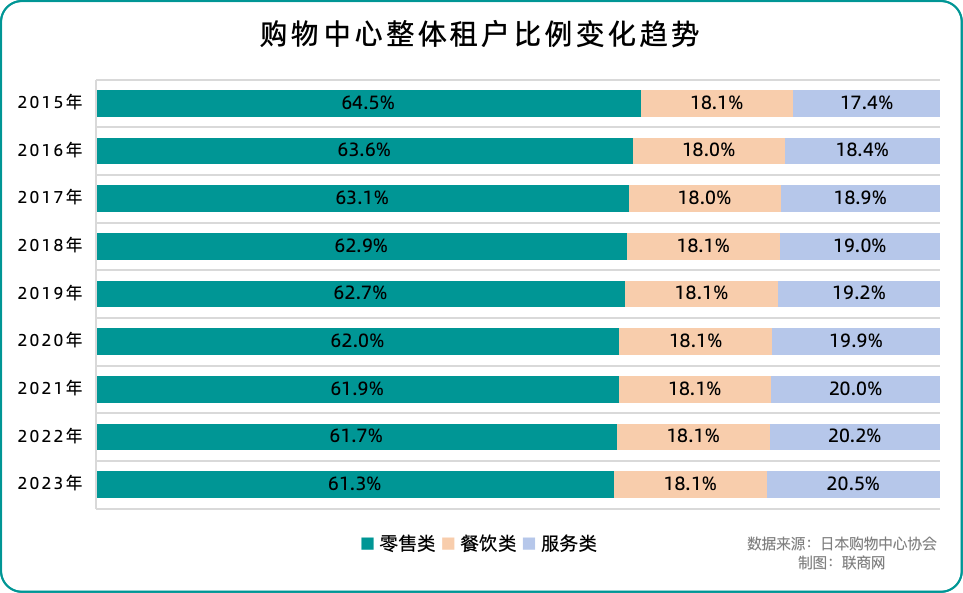

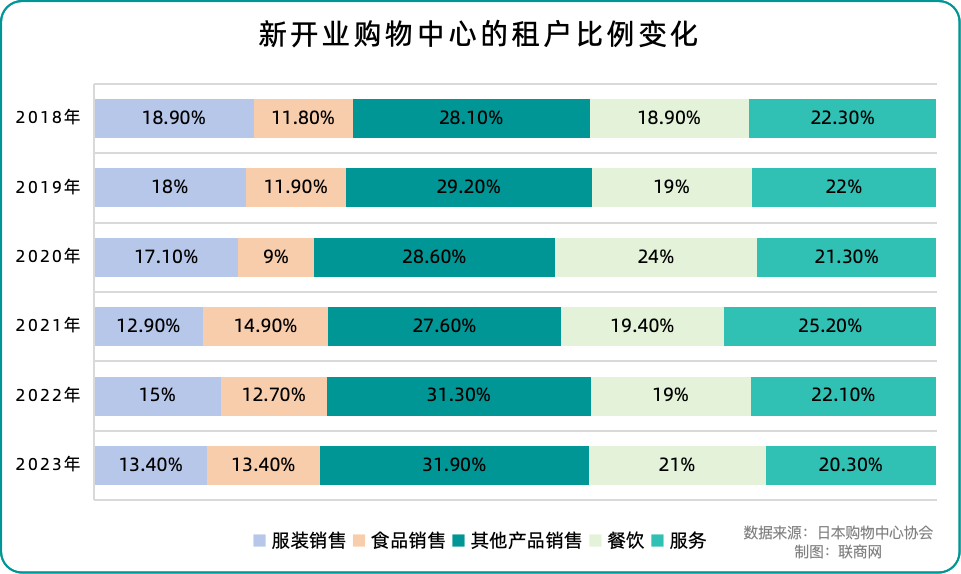

在租戶結構方面,零售類租戶整體占比下降至61.3%,較五年前下降了1.6%,這在一定程度上反映了消費者購物習慣的變化和線上購物的沖擊。與之相對,服務類(指美容美發、護理、健身、娛樂等)租戶的比例則上升至20.5%,較五年前增加了1.5%,顯示出購物中心正逐漸向多元化、體驗化方向轉型。

與此同時,日本迎來部分購物中心重新開業,以及一批新址建成投入運營,它們的情況如何呢?這些購物中心呈現出怎樣的趨勢呢?接下來,本文將介紹日本購物中心的整體概況,及其最新發展動向。

01

日本購物中心現狀分析

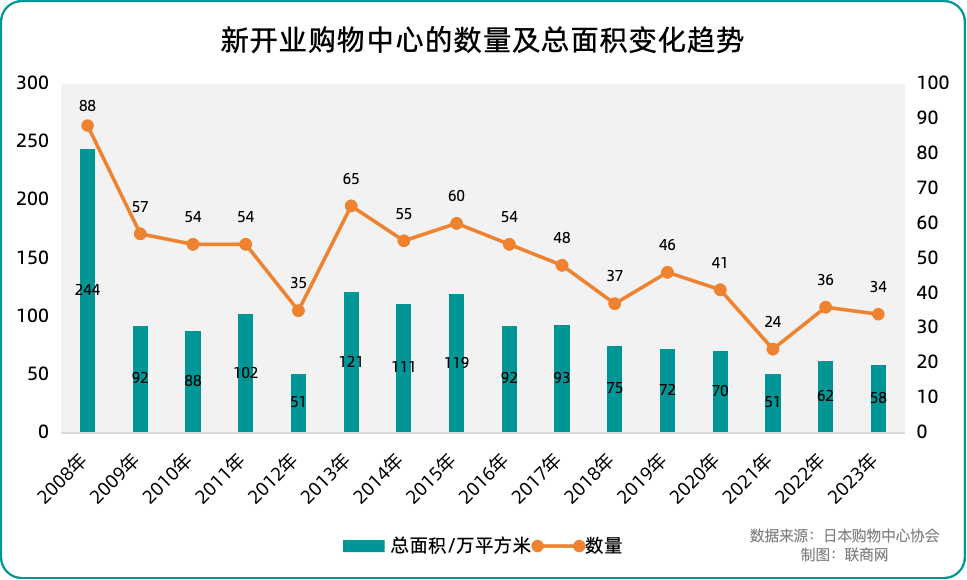

2023年,日本共迎來了34家全新的購物中心,相較于2022年的36家,這一數字略有下滑,且僅高于2021年的24家這一歷史低點。這一趨勢反映了疫情對實體經濟,尤其是大型商業綜合體建設與運營帶來的持續挑戰。

在規模上,今年新開業的購物中心總店鋪面積達到了583728㎡,相較于前一年度,這一數字縮減了約40000㎡,進一步印證了購物中心行業在面積擴展上的謹慎態度及整體市場的收縮態勢。

值得注意的是,盡管面臨諸多挑戰,購物中心的平均店鋪面積(17168㎡)與平均商戶數量(48家店鋪)仍保持了相對穩定。各個購物中心正通過優化業態組合、提升顧客體驗以及加強數字化管理等手段,來應對市場變化,確保項目的長期競爭力。

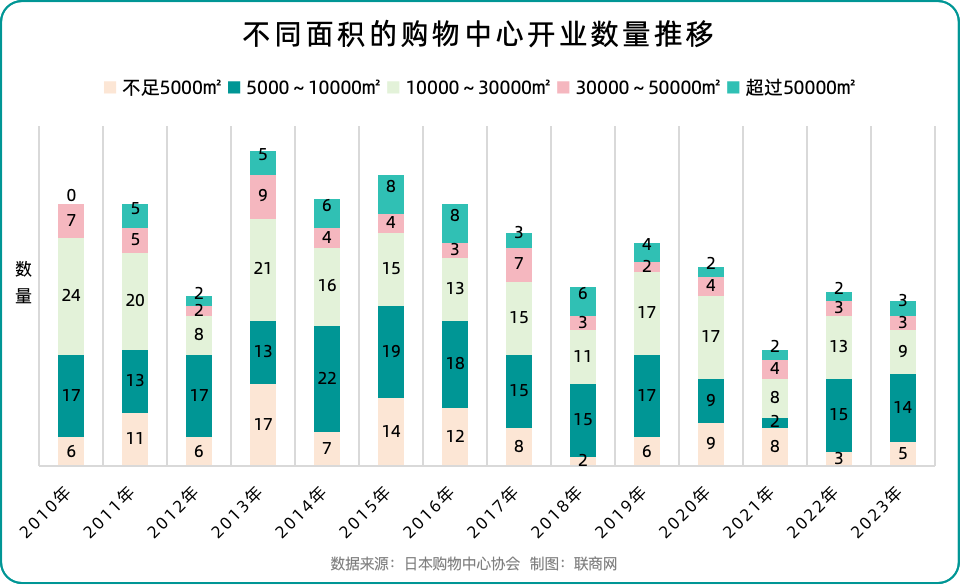

通過觀察店鋪面積結構的變化,我們能夠發現,盡管在過去十年間,面積在10000 ㎡以下的購物中心的數量并未出現顯著減少,但面積超過10000㎡的購物中心的數量卻有所縮減。這可能預示著市場需求的微妙轉變,即消費者和投資者對于更加靈活、便捷且成本效益更高的中小型購物中心產生了更高的興趣與需求。

從區域分布來看,大城市的中心地帶往往是高端與綜合性商場的聚集地。例如“東京中城八重洲”“HAB@熊本”“京都高島屋S.C.”“CeeU橫濱”等,憑借良好的地理位置和豐富的業態組合,成為了城市商業活動的亮點之一。

而在中小城市,受限于土地資源、交通狀況及消費能力等多重因素,大多數購物中心傾向于選址于城市周邊地區,以便更好地輻射周邊社區,實現成本與效益的最優平衡。

在租戶結構方面,購物中心內部同樣發生著變化。“服裝銷售”總體呈下降趨勢,其間有一次小幅反彈,但之后又繼續下降,占比滑落至13.4%,在當前格局中處于較低水平。“食品銷售”呈現總體上升趨勢,“餐飲”則呈現波動上升趨勢。其他產品銷售(即服裝和食品以外的廣泛產品銷售)的占比則增長至31.9%,達到了歷史最高點。

總的來說,消費者對多元化產品和服務的需求正在增加,同時也為商戶提供了一個拓展非傳統零售品類業務的寶貴機會。這一動態有助于推動購物中心整體租戶結構的優化,為商場創造更高的商業價值和競爭力。此外,受電子商務的沖擊、消費者購物習慣變化的影響,越來越多購物中心開始探索線上線下融合的新模式。

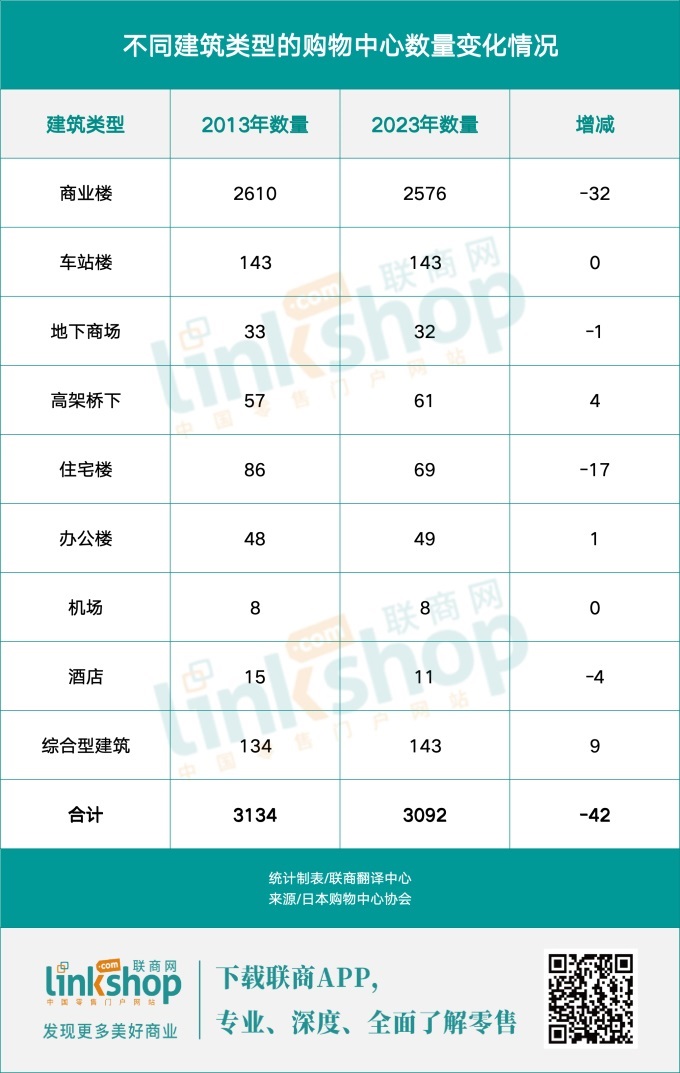

從建筑類型來看,“商業樓”仍然是最主要的購物中心類型,但數量減少了32個,降幅約1.2%。這種微小的下降反映了傳統商業樓購物中心的飽和。“住宅樓”減少了17個,降幅約19.8%,反映了住宅區內小型購物中心的衰退。

“綜合型建筑”增加了9個,增幅約6.7%。這是增長最顯著的類型,反映了多功能、復合型商業空間的發展趨勢。“高架橋下”數量增加了4個,增幅約7%。這種小幅增長表明對城市空間的更有效利用。

總的來說,日本購物中心的建筑類型正在經歷緩慢但明顯的變化。傳統的單一功能商業樓略有下降,而綜合型建筑正在增加。這反映了消費者對多功能、便利性和綜合體驗的需求增加。另外,在近年來,奧特萊斯購物中心的開發數量也有所減少。

從主力店分布來看,2013年至2023年間,“單一主力店”的購物中心減少了89個,降幅約4.5%;“兩家主力店”的購物中心增加了80個,增幅約24.3%;三家及以上主力店的購物中心增加了11個,增幅22%。這表明購物中心正在向多元化主力店模式轉變,以提供更豐富的購物體驗。

從主力店類型來看,傳統主力店類型如百貨店、綜合超市和食品超市都呈現下降趨勢,尤其是綜合超市減少了113家,降幅最大。新興主力店類型如家居建材、藥妝店和專業店都有所增加,其中藥妝店增加39家,增幅最大,達97.5%。生活協同組合類型的主力店也有小幅增長。這反映出消費者需求的變化,從傳統的綜合購物轉向更專業化、細分化的購物體驗。

總的來說,日本購物中心正在經歷一個從傳統單一主力店模式向多元化、專業化方向轉變的過程,以適應消費者不斷變化的需求和購物習慣。

02

購物中心發展趨勢與前景

在快速城市化的進程中,大都市中心區域正經歷著前所未有的變革與重生。隨著商業建筑的逐漸老化,以及消費者對購物體驗多樣化、高品質的追求,購物中心開發的核心正在轉向重建與改造。這些項目不僅為城市面貌帶來了煥然一新的變化,更為商業發展注入了新的活力與機遇。

(1)老舊商場的新生

以位于札幌的“COCONO薄野”為例,該項目在原“Lafila”和“伊藤洋華堂薄野店”舊址上重建而成,新建筑高達18層,其中7至18層被打造為現代化酒店,成為城市綜合體的典范。同樣,青森市中心的“THREE”項目也在拆除舊百貨商店后,建設了一棟14層的綜合性大樓,通過合理的功能布局,既保留了商業活力,又提升了城市形象。

COCONO薄野項目(右)外部建筑

除了重建項目,一些老舊購物中心在大型店撤出后,也通過精心策劃與改造,重新煥發了生機。

例如,購物中心“Hitachie”內原有的伊藤洋華堂日立店關閉后,日立市政府與開發商攜手合作,將原本的空置空間改造成集兒童游樂場、購物、休閑于一體的新型購物中心,不僅填補了市場空白,還提升了周邊居民的生活品質。

“津田沼Viit”則是在PARCO撤出后,在保留原有建筑風貌的基礎上,對商場內布局進行改造,并引入了西松屋等21家新店鋪。該項目成功吸引了消費者回流,實現了銷售額的增長和商業價值的提升。

津田沼Viit項目外部建筑

(2)多功能綜合體推動都市再開發

近年來,新開業的購物中心越來越多地選擇在大都市中心區域扎根,它們往往以綜合性高層建筑的形式出現,集住宅、辦公、酒店及商業設施于一體。這種設計思路既滿足了現代都市人對于便捷生活的需求,也有效緩解了城市土地資源緊張的問題。

在仙臺,“友都八喜仙臺店”的重建更是響應了市政府“仙臺都心再構建項目”的號召,通過政策扶持與容積率放寬等措施,成功將老舊辦公樓區域轉變為集商業、辦公、停車于一體的現代化地標建筑。

東京中城八重洲項目外部建筑

在更宏觀的層面,都市再開發項目通過整體規劃與戰略部署,推動了城市功能的全面升級。如“東京中城八重洲”項目,通過法定再開發,不僅建成了集購物、教育、商務、住宿于一體的超高層建筑群,還帶動了周邊區域的整體發展,成為東京站前的新地標。

同樣,東京的“麻布臺Hills”項目也在市區再開發的框架下,實現了從舊郵局及住宅區向現代化辦公、住宅及商業綜合體的華麗轉身,展現了城市更新的無限可能。

麻布臺Hills項目“Tower Plaza”內部

(3)位于市中心的中小型購物中心潛力無限

在購物中心市場逐漸步入飽和階段的當下,大型購物中心(超過30000㎡)的新建空間正面臨著日益縮減的趨勢,而中小型購物中心的崛起則預示著一個全新的市場增長點,其開發比例預計將顯著攀升,成為行業發展的新藍海。

作為行業內的領先者,永旺夢樂城捕捉到了這一市場動向,并適時調整了其發展戰略,不再局限于大型購物中心的單一模式。在橫濱站西口,永旺夢樂城成功推出了“CeeU橫濱店”,這是一個以愛電王與永旺特色食品為核心競爭力的精致型購物中心,其20000㎡的規模雖顯緊湊,卻巧妙地避開了大型項目可能帶來的同質化競爭,展現出獨特的市場定位。

自由之丘de aone項目三層露臺

同樣備受關注的是,永旺在東京繁華的自由之丘商業區,通過對原食品超市舊址的改造,誕生了“自由之丘de aone”。這座占地僅有5000㎡的購物中心,不僅在地下2層保留了“Peacock store”這一經典食品超市,更在1至2層精心布局了各類食品店與時尚精品店,而3層的開放式餐飲廣場則成為了顧客休閑聚會的新寵,共同構建了一個集購物、餐飲、休閑于一體的立體生活方式中心,展現了極高的空間利用效率與創意融合。

這些成功案例說明,通過精準把握市中心土地的稀缺價值與現有商業建筑的潛力,中小型購物中心能夠以其獨特的魅力和靈活性,長期吸引并留住顧客,逐步成長為區域性的商業核心。這一戰略不僅優化了土地資源配置,更通過多元化的業態組合,精準對接了消費者的多元化、個性化需求,為商業地產市場的可持續發展注入了新的活力。

展望未來,隨著城市核心區域地段的日益珍貴與消費者偏好的不斷變化,開發集創新性、吸引力與高效性于一體的中小型購物中心,將成為推動商業地產市場持續繁榮與升級的關鍵路徑。

發表評論

登錄 | 注冊