港式茶餐廳,困于“港風”

出品/餐飲老板內參

作者/內參君

01

暴跌76.35%!

茶餐廳也遭遇閉店潮

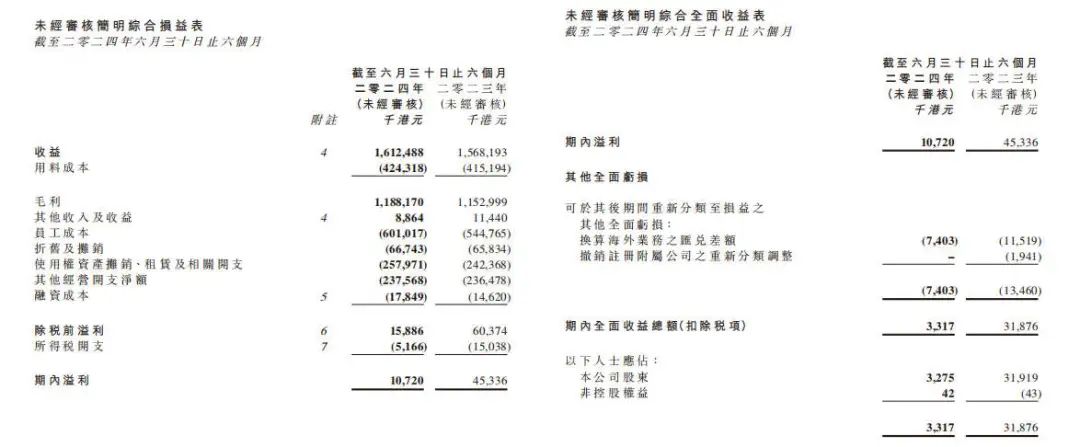

最近,太興集團發布了2024年中期財報,大幅下跌的凈利潤引起了無數消費者關注,更揭開了茶餐廳的繁榮“假面”。

財報顯示,2024年上半年,太興集團營收同比增長2.82%至16.13億港元,凈利潤為1072.00萬港元,同比下跌了76.35%。

其中,太興餐廳、敏華冰室和茶木的收入均略有增加,分別同比增長了4.04%、0.87%和10.52%。但在內地市場,“關店”仍是太興餐廳的關鍵詞。

2019年年底,太興餐廳在內地合計有58家門店。但隨著今年3月份廣州的最后一家太興餐廳關閉,目前其在內地市場僅剩6家門店。

事實上,不只是太興集團,曾經風光無限的茶餐廳們,也紛紛“跌落神壇”,逐漸式微。

6月底,我國港式餐飲連鎖品牌翠華集團公布截至2024年3月31日止年度的全年業績。財報顯示,2023財年,其在大灣區關閉了7間合約到期的門店,內地餐廳凈減少3家,香港門店凈減少5家。

2021年9月,被譽為“香港金牌茶餐廳”的“肥韜”在廣州江南西開出了廣州首店,以平易近人的現烤3元菠蘿包俘獲了不少消費者的歡心。然而,今年7月底,這家茶餐廳卻貼出海報,上書其“即將結業”,并提供了儲值退款的途徑。

無獨有偶,8月15日,中國香港人氣茶餐廳“紅茶冰室”觀塘分店正式結束營業。《星島環球》報道顯示,閉店前夕有近百名食客排隊等候入座,不少顧客都表示十分可惜。

在企查查,以“茶餐廳”為關鍵詞進行查詢,符合“餐飲”國標大類條件的,共有40255條相關結果;其中,登記狀態異常(注銷、吊銷)的有2.3萬+條,占比約57%。可見,茶餐廳這門生意并不好做。

02

茶餐廳的“光輝歲月”

20多年前,茶餐廳走進內地,在餐飲界掀起了一陣港風。

最初,茶餐廳誕生于二戰結束時期,當時中國香港的餐飲人,將消費者對廉價西餐的需求與傳統冰室相結合,推出了產品多、出餐快、性價比高的餐飲項目,即茶餐廳。

這種起源于中國香港的快餐食肆,逐漸成為了香港街頭的“沙縣小吃”,不僅是餐飲場所,更是香港飲食文化的重要組成部分,自然受到了大陸食客們的歡迎。

隨著大陸顧客的消費力水平上升,部分茶餐廳放棄了原本的快餐屬性,轉型升級成為了中高端餐飲。有媒體報道,在8元就能解決一餐的時代,大陸茶餐廳的人均就達到了80-150元左右。

客單偏高和偏向小眾的定位,讓茶餐廳長久以來處于不溫不火的狀態。“復古港風”的爆火,算是真正帶火了茶餐廳。2015年以來,如文通冰室、敏華冰室等一批港式網紅茶餐廳,也迎來了“高光時刻”。

在香港,老字號美食華嫂冰室是游客打卡香餑餑。有游客分享其五一前去體驗,卻“喊800,取號1375,排隊超級夸張”,社交媒體上,甚至有不少博主分享排隊、掃碼小貼士。

內地同樣如此,如上文中提到的肥韜,就曾在一年之內開了6加門店,創下3600人的排隊記錄,翻臺率一度超過25.5次;主打簡餐的文通冰室,也曾在廣州創下一天一店排隊760桌的記錄。

一時間,各類茶餐廳在北上廣深乃至全國大多二三線城市,如雨后春筍般涌現。然而,就在大家滿心期待這條“鯰魚”將為大陸市場帶來何種影響時,港式茶餐廳,卻有了“熄火”的兆頭。

理論上,茶餐廳裝潢獨特、餐品豐富、服務高效,不少品牌的坪效、翻臺率都極為可觀,可社交、能出片也獲得了不少年輕消費者的青睞,在連鎖化發展上應有極大優勢。

但實際上,無論是太興、翠華等集團拓店更加謹慎,還是部分餐廳接連閉店,曾經的排隊王,如今似乎“光環不再”。茶餐廳,到底怎么了?

03

香港餐飲,內外夾擊

茶餐廳關店,或許僅僅是香港餐飲業的一個“縮影”。

據公開新聞報道,香港餐飲和零售業市場表現較為“慘烈”,關店現象頻繁。比如,曾在大埔開業40年的“華輝餐廳”宣布關門歇業,在拍賣行的報章刊登廣告,要把餐廳內之前的家居設備通通賣掉;在港開業超60年的“沙田茵餐廳”宣布將于9月底至10月結業,一句“沒客人、沒生意,更恐怖的是,一周內有2-3天是完全沒有生意”,道出了這個老牌的不舍和無奈。

前不久,香港餐飲聯業協會主席楊振年接受香港商報訪問時表示“今年上半年,香港餐飲業的業績普遍不佳,這與多重因素有關。首先,香港與內地的通關恢復后,許多港人選擇北上消費,這一趨勢持續影響本地市場。其次,餐飲企業面臨營運成本持續攀升,尤其是在租金和物價方面。

“港人北上”大潮確實對香港本地的餐飲業帶來一定的沖擊。美團《港人北上消費數據簡報》顯示,2024年第一季度,香港居民在內地城市的生活服務類消費環比2023年第四季度,交易額增長135%,訂單量增長157.6%。廣州、深圳成為了2024年第一季度港人北上消費最熱門的城市,港人在兩地的外賣餐飲消費訂單量最多的分別是小吃快餐和飲品。

而性價比需求之風已經吹到了香港,正如此前興起的兩餸飯隆重回歸,成為當下香港人們的飲食潮流,他們熱衷于便宜實惠的性價比餐飲。而面對高昂的房租、食材和人工成本,對大部分定價較高的餐廳來說,或許經營難以維持。潮流集中地“尖沙咀利時商場”,從“一鋪難求”變成了現在的“十室九空”,網友感嘆“風光不再”,也有人直言“高昂的租金讓人卻步”。

不僅如此,據香港媒體報道,華潤隆地計劃斥資約90億港元,洽購新世界發展有限公司位于香港尖沙咀河內道的K11 Art Mall。在這里內參君看到了熟悉的品牌身影,喜茶、太二酸菜魚、湊湊火鍋、敏華餐廳、林香檸等。

當然,港珠澳大橋的聯通不只有“港人北上”,加上中餐出海熱潮,內地餐飲品牌“南下”頗為普遍,許多內地餐飲品牌將香港作為出海第一站,也豐富和增加了香港市場的餐飲業態和融合。

目前,包括有綠茶餐廳(香港首店于8月31日正式營業)、霸王茶姬(待開業)、太二酸菜魚、農耕記、遇見小面、西塔老太太、四季椰林等在內的多個內地匹配已經陸續到香港開店。

茶餐廳作為香港的餐飲和文化地標,其命脈也與整個香港餐飲、香港文化息息相關。當整個香港餐飲市場整體下滑時,茶餐廳也很難獨自繁榮。

04

深耕內地多年,

茶餐廳的沒落有其必然性

恰如前文所說,港式茶餐廳在內地市場鋪開,帶動了內地茶餐廳文化的流行。

在這期間,從港式茶餐廳、到“新式冰室”的崛起,我們看到了茶餐廳的品牌更迭、模式、產品的煥新升級意識,從九龍冰室、克茗冰室、到文通冰室等品牌登場,內地的茶餐廳又熱鬧了。

但如果是“新瓶裝舊酒”,便只能引領一陣熱潮而已。

茶餐廳的沒落,一大關鍵原因是“同質化”:

大部分茶餐廳門店整體裝修局限于港式懷舊風,風格大多雷同。曾經,港片風靡國內市場,70后、80后的人們對港式風情有獨鐘,而批量制造的網紅風,消費者顯然審美疲勞了。更難帶動的是更年輕的流量,因為00后群體并非那一批港風懷舊人。茶餐廳起勢于港風,卻也落寞于港風。

模式接近、菜品同質化嚴重。拿過菜單,映入眼簾的便是茶餐廳特有招牌菜:黯然銷魂飯、招牌暴富漏奶華、小熊凍檸茶、瀑布豬扒包、叉燒滑滑蛋飯......菜品相差無幾。

如果是作為下午茶,尚且是一個合理的用餐場景。倘若作為快餐,整體偏甜膩的口感、人均50以上的定價,對大部分打工人而言沒有吸引點。當品牌定位無法擁有更精準的客群,說復購又談何容易?或者說,輕奢茶餐廳“不是年輕人的菜了”。

誠然,對于真正了解港式茶餐廳顧客來說,他們覺得“千篇一律的港式茶餐廳,口味已經不再正宗了。”其實,除了太興、翠華等香港茶餐廳品牌,內地其他大部分茶餐廳并非源自香港,比如廣州的九龍冰室、文通冰室、深圳的克茗冰室、北京的新紮師兄冰室等。而為了滿足內地不同地區人們的口味需求,在保證港式茶餐廳招牌菜品的同時,對菜品、形式、口味等進行升級。

升級是必然,但產品品質更要堅守。

實則,菜品的正宗與否,實則只是個噱頭。核心是要創新,品質和服務過硬才是長久保證。“他雖然火,但沒質量就活不了多久,而活多久也取決于它的質量能保持多久。”業內人士說道。

實際上,茶餐廳并不屬于大賽道、大品類,我們看到現在大部分茶餐廳、冰室品牌的規模也不大,基本保持在幾十家。品牌們的開店關店、規模收縮是品牌探索市場的動態,也是常態。

畢竟,市場有限,茶餐廳品牌要想做大規模實屬困難,一旦開放加盟放大規模,必然面臨對地方分店在品控、經營管理等全方位的難題。

05

茶餐廳,也在變

8月2日,香港特區政府統計處發表最新的食肆收益及購貨額臨時數字。數據顯示,2024年上半年,食肆總收益為55068百萬港元,與2023年上半年相比,以價值計上升0.1%,以數量計則下降2.7%。

其中,與2023年上半年相比,快餐店的總收益以價值計及數量計分別上升6.9%及3.5%。盡管香港食肆業務面臨壓力,但整體來看仍有較大的發展空間。

香港餐飲逐漸恢復,對于茶餐廳們而言無疑是一個利好信號,而內地愈發激烈的餐飲市場,也讓不少茶餐廳迭代升級、積極謀生。

剛進入內地市場時,翠華就通過將卡座變為大圓桌、增設包廂等途徑,樹立了品牌的高端化形象。

如今,這一“求變”的基因在不少茶餐廳身上得到了延續。最近,文通冰室的小程序顯示品牌菜單上新,但其朝陽大悅城店顯示“已打烊”,內參君致電文通冰室(長楹天街店),工作人員稱朝陽大悅城門店正在升級,包括后廚裝修、增加新菜品等。

大眾點評顯示,新紮師兄冰室直接標明“現點現做,拒絕預制菜”,門店也不再局限于港式菜品,今年4月份,還增加了白灼東山小管魷魚、紫蘇牛蛙煲、豬手煲鳳爪等熱菜。西直門凱德店進行了重裝升級,并于8月1日煥新開業;合生匯店于昨日升級改造,預計9月中旬開業。

正如九龍冰室創始人Jojo所言,“冰室的可塑性很大,不像一些大單品,它的名字決定了它的品類。冰室則是隨著時代的發展,綜合當代年輕人的消費習慣做調整,不能說我們堅持做了自己,我們就不變化,這是不行的。”

發表評論

登錄 | 注冊