華為與車企,是友還是敵?

核心觀點

在軟件定義汽車的時代,北汽長安等合作車企,并非僅寄望于華為這一家身上;

在軟件定義汽車的時代,車企不想受制于人,無形中成為了華為上車的阻礙;

對于造車一事,華為只怕會是身不由己。

“華為說不造車,你信嗎?之前還說過不造手機(jī)呢。”一位華為內(nèi)部人士如是告訴億歐汽車。

盡管華為多次強(qiáng)調(diào)不造車,但網(wǎng)絡(luò)上對于華為是否會造車的議論卻從未停歇。

市場之所以如此關(guān)心華為造車與否,歸根于車企與華為的主導(dǎo)權(quán)之爭。華為在手機(jī)市場的強(qiáng)勢突圍,鞏固了華為的成功模式,其一宣布進(jìn)軍汽車圈,令車企怵然一驚:狼來了。

新能源汽車的浪潮,給了一眾互聯(lián)網(wǎng)及科技制造企業(yè)發(fā)力的良好時機(jī),小米高調(diào)下場造車,阿里、百度等企業(yè)在智能汽車賽道也早有布局。

車企的擔(dān)心不無道理。

2019年4月,華為首次以汽車增量部件核心供應(yīng)商的身份參加上海車展,并定下了基于ICT技術(shù)成為智能網(wǎng)聯(lián)汽車增量供應(yīng)商的基調(diào):不造車,聚焦ICT技術(shù),幫助車企造好車。

華為擺正了自己的位置:不做造車派,要做賦能派。

華為不造車,但手握屠龍技

華為進(jìn)軍汽車領(lǐng)域并非突發(fā)奇想。

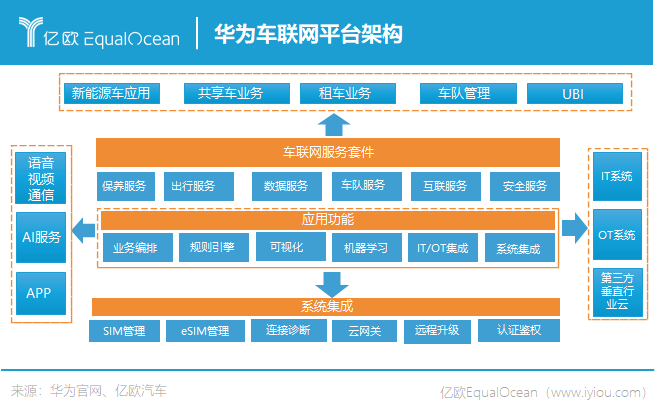

2009年,華為開始開發(fā)車載模塊,2013年推出了車載模塊ME909T,并成立車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)部,之后又設(shè)立了車聯(lián)網(wǎng)實驗室。

此后,華為與東風(fēng)、長安、一汽等在車聯(lián)網(wǎng)、智能汽車方面展開合作。

10年之后,華為成立智能汽車解決方案 BU,將智能汽車業(yè)務(wù)正式納入一級部門體系。

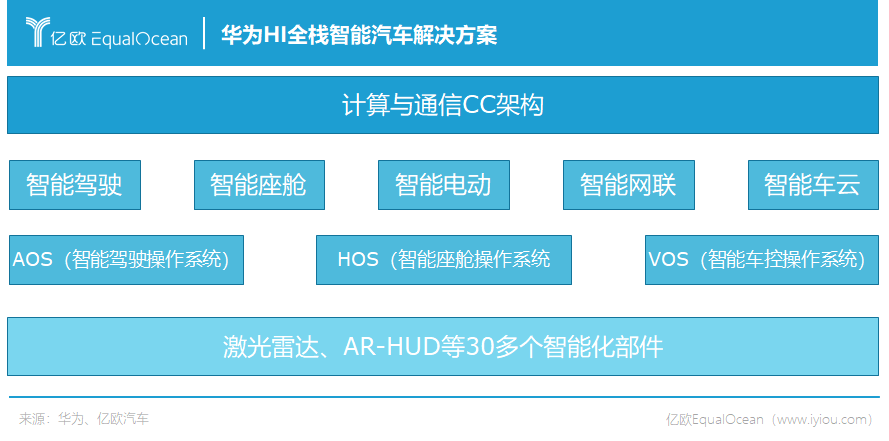

2020年,華為推出的的“HI全棧智能汽車解決方案”,包含了1個全新計算與通信架構(gòu),及智能駕駛、智能座艙、智能電動、智能網(wǎng)聯(lián)、智能車云5大智能系統(tǒng)。此外還有激光雷達(dá)、AR-HUD在內(nèi)的30多個智能化部件,和AOS(智能駕駛操作系統(tǒng))、HOS(智能座艙操作系統(tǒng))和VOS(智能車控操作系統(tǒng))三大操作系統(tǒng)。

在芯片領(lǐng)域,華為亦在持續(xù)發(fā)力。在華為自動駕駛計算平臺MDC中,包含了華為研發(fā)的AI芯片昇騰、CPU鯤鵬、智能座艙5G通信芯片巴龍5000多款芯片。

除了電池與制造,華為幾乎囊括了智能汽車的所有核心技術(shù)。

“華為門店開始賣車了?”2021年4月,賽力斯華為智選SF5開始在部分華為體驗店進(jìn)行售賣,儼然要把汽車當(dāng)手機(jī)賣的架勢。

目前華為在全球有12家旗艦店、超過5000家高端體驗店、6萬家零售與服務(wù)網(wǎng)點。相比傳統(tǒng)汽車4S店,華為銷售網(wǎng)絡(luò)在體量上占據(jù)一定優(yōu)勢。

另一方面是華為的口碑效應(yīng),在手機(jī)及通訊等領(lǐng)域深耕多年后,“民族自信”、“國貨之光”等光環(huán)開始長期籠罩在華為身上,華為自帶的品牌光環(huán)在其進(jìn)入汽車領(lǐng)域后會發(fā)生一定的遷移。

有技術(shù)、有營銷、有口碑,還不造車搶飯碗,華為似乎是車企的完美盟友。

但上汽集團(tuán)董事長陳虹曾說:“與華為這樣的第三方公司合作自動駕駛,上汽是不能接受的。”

全棧還是全占,誰占主導(dǎo)權(quán)?

2021年4月,華為與北汽極狐聯(lián)合推出的極狐阿爾法S華為HI版,號稱可實現(xiàn)L4級別自動駕駛功能,成為華為智能駕駛的首次落地項目。

極狐阿爾法S近乎一夜成名,可是收獲名譽(yù)最多的不是極狐、不是北汽,而是華為。

華為帶給合作車企的不光是助力,也是壓力。

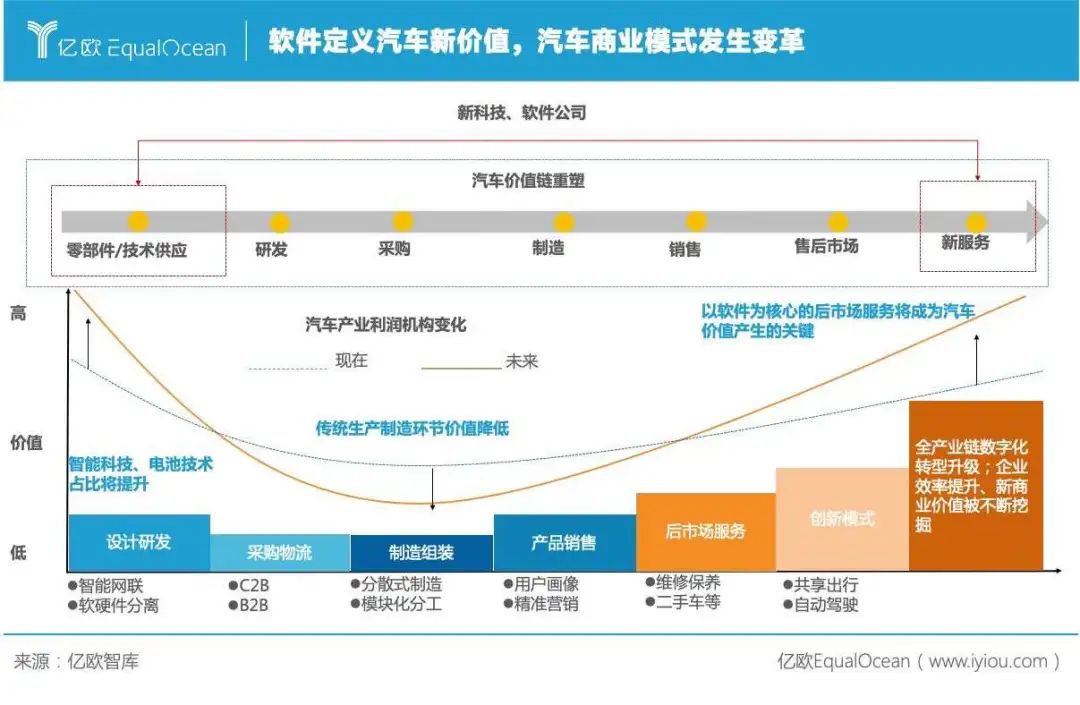

在軟件定義汽車的時代,傳統(tǒng)汽車制造的利潤逐漸降低,自動駕駛、軟件服務(wù)等已經(jīng)成為眾強(qiáng)爭奪的又一利潤高地。

面對此趨勢,華為的全棧式解決方案,似乎給了車企一蹴而就的機(jī)會,不用費(fèi)盡金錢物力,便可獲得有華為作擔(dān)保的智能技術(shù),可謂是一樁美談。

但天下沒有免費(fèi)的午餐。

對頭部大廠來說,若接受華為的“全家桶”方案,甚至開放底層核心數(shù)據(jù),最后可能會淪為華為的代工廠,就如同現(xiàn)在的極狐一樣,可以說極狐除了提供個車架子,其余幾乎所有部件都是華為一手操辦。

甚至華為還參與了極狐的定價,將其“HI”的標(biāo)簽貼得太過深入。

這是頭部車企不能接受的。

為了尋求在賽道的快速突破,對于實力不夠強(qiáng)勁的企業(yè)來說,“出賣靈魂”未嘗不可,但是對于老牌實力大廠,則更傾向于自研,或者在自研的基礎(chǔ)上進(jìn)行一定程度的開放合作。

其實極狐之類,都是車企子品牌,包括由華為、長安、寧德時代共同打造的阿維塔亦是如此。北汽、長安如此與華為深度合作的車企,也并非全盤押注華為,亦是留了一手,進(jìn)可攻退可守。

“全棧”在車企眼里可能意味著“全占”,根本仍是主導(dǎo)權(quán)之爭。

上車的華為,到底值多少錢?

無法取得車企的信任只是一方面,華為自身正處在一個兩難局面。

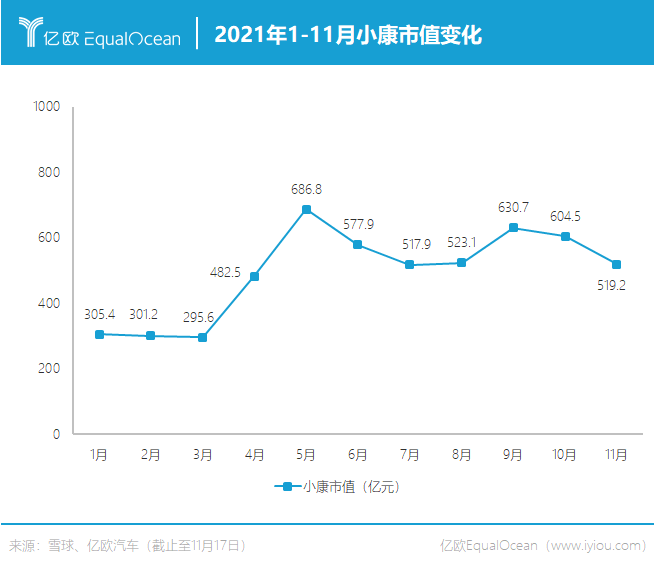

盡管小康、北汽等車企投入了華為懷抱,但華為的“加持”真的給他們帶來爆發(fā)性增長了嗎?

只能說有一定效果,但并非出色。

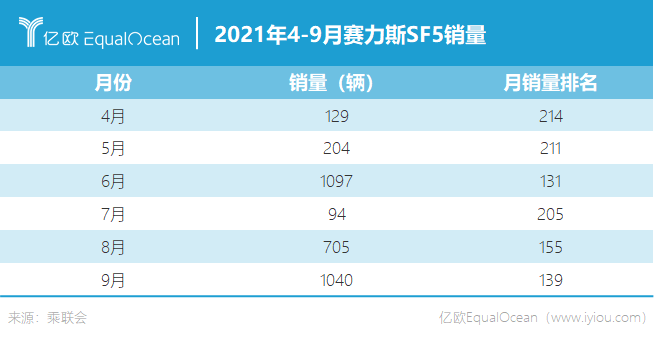

搭上華為的快車,小康自4月起市值飆升,但近段時間有下落趨勢,市場普遍認(rèn)為,其市值存在些許水分,從賽力斯SF5叫好不叫座的現(xiàn)實狀況,或可窺探一二。

賽力斯華為智選SF5,作為華為最早與小康合作打造的電動車品牌車型,在華為渠道在售的有兩款,2021款華為智選兩驅(qū)版和四驅(qū)版,售價分別為21.68萬元、24.68萬元。

上市之初,賽力斯官方便放出消息,“兩天訂單破三千”、“一周訂單破六千”。

但5月過后就沒有多少風(fēng)聲了,如今月銷量才剛剛突破千輛。

而2021年4月推出的的極狐阿爾法S 華為HI版,售價高達(dá)40余萬元,比普通版貴了接近20萬元。

極狐在40萬元市場里有沒有足夠的競爭力,不禁讓人懷疑。

市場上不乏也對華為自動駕駛技術(shù)的質(zhì)疑聲,僅憑華為此前公布的的極狐阿爾法S的一段測試視頻,說服力略顯不足,數(shù)據(jù)樣本不夠,未經(jīng)市場檢驗。

華為自動駕駛帶來的附加值到底值不值這20萬,需要打上一個問號。

頭部車企合作態(tài)度不清晰,已打造的汽車產(chǎn)銷方面表現(xiàn)不佳,種種原因讓華為無法獲取足量的數(shù)據(jù),僅憑現(xiàn)在的數(shù)據(jù)量,要想支撐華為智能駕駛系統(tǒng)的迭代更新,是有難度的。

技術(shù)迭代的速度對智能時代產(chǎn)品的重要性不言而喻,華為的智能汽車賽道仿佛進(jìn)入了一個惡性循環(huán)。

在此情況下,下場造車似乎成為一種可行的方法,但如果基于華為不造車的明確態(tài)度,華為只能在與車企的合作中獲得“補(bǔ)給品”。

億歐汽車了解到,拋開車企在意的自動駕駛技術(shù),車企并不排斥與華為在其他方面合作。

但無論是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)還是頭部車企,都極為看重ICT領(lǐng)域的廣闊發(fā)展空間。

強(qiáng)敵環(huán)伺,Tier1的生意不好做

上汽、比亞迪、吉利等車企均在自研自動駕駛等核心技術(shù)的道路狂灑金錢和汗水。滴滴、百度、阿里等亦投入重金,對自動駕駛等技術(shù)進(jìn)行一體研發(fā)。

車企不想受制于人,無形中成為了華為上車的阻礙。

相較于傳統(tǒng)車企在軟件領(lǐng)域?qū)嵙β燥@不足,其他互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)有著天然的軟件基因,未來,互聯(lián)網(wǎng)造車勢力必定會搶占一部分的ICT市場。

億歐汽車認(rèn)為,華為將面臨著與百度等在智能汽車軟件領(lǐng)域同臺競技的局面。隨著賽道升溫,競爭也將更加白熱化,對華為的Tier1戰(zhàn)略又將是極大的考驗。

此外,華為海量的用戶群體,主要來自于其手機(jī)業(yè)務(wù)長期的積累,但擁有大量用戶基礎(chǔ)的跨界公司并非只有華為一家。

在手機(jī)業(yè)務(wù)飽和之后,華為的用戶能否長期保持增長仍是個問題。

像BAT之類的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),擁有經(jīng)營許久的導(dǎo)流平臺,用戶量、數(shù)據(jù)量與技術(shù)研發(fā)的速度呈正相關(guān),華為的競爭對手不容小覷。

若無法在汽車領(lǐng)域進(jìn)一步打開局面,從而率先獲得一定的用戶優(yōu)勢的話,華為上車面臨的局面將更加艱難。

百度在之前有著與華為相似的問題,其在自動駕駛領(lǐng)域深耕多年,相關(guān)專利眾多,卻遲遲未能實現(xiàn)盈利。但百度改變思路,以更靈活的方式提供解決方案,并選擇與吉利攜手成立集度汽車,非是代工模式,而是深度關(guān)聯(lián)。

億歐汽車認(rèn)為,強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、合作共贏才是未來智能駕駛技術(shù)發(fā)展的良好模式。

華為分別與北汽、廣汽、長安三家車企打造了三個汽車子品牌,區(qū)別于百度與吉利的合作模式,華為在其中扮演的依然是供應(yīng)商的角色,算是華為的上車嘗試,但目前尚未證明成功與否。

結(jié)語

聚焦ICT技術(shù),華為選擇直取產(chǎn)業(yè)鏈中最有價值、最有利可圖的那一部分,華為的野心不僅是想成為智能電動時代的博世,華為謀求的是汽車行業(yè)更大的主導(dǎo)權(quán)。

華為的汽車之路不太好走。

巨頭轉(zhuǎn)戰(zhàn)新領(lǐng)域失敗的案例比比皆是,汽車和手機(jī)有著很大不同,哪怕汽車將來也會成為一個移動終端,但其二者本質(zhì)上的區(qū)別構(gòu)筑了跨界入局需越過的層層壁壘。

華為的技術(shù)研發(fā)、雄厚資金、海量用戶、品牌形象等順利助其打開智能汽車的大門,華為無疑是別人口中“贏在起跑線”的那個“小孩”。

在汽車領(lǐng)域,華為或許應(yīng)該先把自己當(dāng)成一個“小孩”。

主導(dǎo)權(quán)問題、路線問題、數(shù)據(jù)問題甚至是企業(yè)文化都可能成為接下來華為與其他企業(yè)合作的過程中需要解決的一個個難點。

時間成為了一個關(guān)鍵,車企掌握靈魂,但是需要時間,華為想要破局,同樣需要時間。

發(fā)表評論

登錄 | 注冊