名創(chuàng)優(yōu)品靠“十元店”出海

消費者眼中的“商標縫合怪”,左手出海賣店,右手輕奢國潮。

近日,名創(chuàng)優(yōu)品將“十元店”開到了美國曼哈頓。據不完全統(tǒng)計,名創(chuàng)優(yōu)品目前已經進入美國、法國、意大利等100個國家和地區(qū),全球門店數(shù)超5000家。

名創(chuàng)優(yōu)品試圖通過開拓全球市場挽救銷售業(yè)務盈利能力下滑、業(yè)績增長趨于平緩的頹勢。然而,隨著幾份財報的發(fā)布,名創(chuàng)優(yōu)品并未交出匹配其身價的答卷。

糟糕的業(yè)績,也讓投資者用腳做出了投票。

截至2022年3月1日收盤,名創(chuàng)優(yōu)品股價報8.85美元/股,總市值27.12億美元,比之2020年10月15日上市首日名創(chuàng)優(yōu)品20.88美元/股的發(fā)行價,跌幅超過五成。

名創(chuàng)“憂”品

左手出海,右手國潮

明明是中國企業(yè),卻偏偏要用日本字當LOGO,還利用“日系風格”迎合年輕群體的審美和偏好,名創(chuàng)優(yōu)品努力把自己打扮得近似“外來和尚”,以求品牌發(fā)展的坦途。

不得不說,名創(chuàng)優(yōu)品深諳消費者對日系產品質量和品質方面的信任心理,并由此降低了品牌認知門檻,幫助企業(yè)在發(fā)展初期快速打開市場、打響品牌知名度。

名創(chuàng)優(yōu)品在2020年成功赴美上市,但上市之后卻逐漸走下神壇,開店放緩、業(yè)績疲軟、股價低迷成為了主旋律。

2022年伊始,“名創(chuàng)優(yōu)品謀求回港上市”的消息再度甚囂塵上,其招股說明書也側面顯露了日本設計師三宅順也的“工具人”屬性,品牌精心打造的“日系”人設也只不過是迎合時代講故事的噱頭和幌子罷了。

名創(chuàng)優(yōu)品為何在這時悄悄撕下了“偽日系”標簽?

一方面,出海不順。

出海曾被名創(chuàng)優(yōu)品視為“破局”的關鍵。但隨著海外疫情的反復,名創(chuàng)優(yōu)品在海外市場的擴張并未形成規(guī)模優(yōu)勢。

據名創(chuàng)優(yōu)品2021財年財報顯示,海外市場實現(xiàn)收入為17.804億元,同比下降了39.3%,并且單店營收顯著下降,平均季度營收從76萬元的高點降至37萬元。

另一方面,國潮興起。

“偽日系”營銷帶來的早期紅利日益減弱,在中華文化自信不斷增強、國潮經濟崛起的大背景下,名創(chuàng)優(yōu)品也尋求與“新國潮”相結合。

據公開報道,名創(chuàng)優(yōu)品與廣州老字號公司旗下蓮香樓、泮溪酒家、北園飯店、惠如樓等11個老字號品牌推出“老字號 新潮品”活動。

除了聯(lián)名活動外,名創(chuàng)優(yōu)品在國潮上并未投入過多,略有蜻蜓點水之姿。筆者瀏覽名創(chuàng)優(yōu)品官方網站發(fā)現(xiàn),其品牌設計師以外國設計團隊為主,共有來自日本、挪威、芬蘭、西班牙、荷蘭、韓國的9大團隊,數(shù)量是中國設計團隊的兩倍之多。

對名創(chuàng)優(yōu)品來說,喊出“新國潮”口號并不代表真正沉下心來做國潮,更不代表懂國潮,充其量只是迎合國潮之風罷了。

從“偽日系”到“新國潮”,名創(chuàng)優(yōu)品似乎找到了一條“文化碰瓷”的捷徑,但較弱的原創(chuàng)IP孵化能力讓名創(chuàng)優(yōu)品無法擁有產品獨特性和設計性,更無法幫助其扭轉被詬病已久的“山寨”、“抄襲”形象。

低質高價

“十元店”玩起“輕奢風”

“同款小剪刀在名創(chuàng)優(yōu)品9.9,但在淘特上只有2.9還包郵。他家東西買不了吃虧,但也買不了真香。”在部分90后消費者眼中,名創(chuàng)優(yōu)品不僅“低質”問題屢見不鮮,連“超高性價比”的魅力也消失殆盡了。

名創(chuàng)優(yōu)品的優(yōu)勢在于大幅縮短了從B端到C端的距離,頂多從中賺個差價,但BC之間“去中間商化”是必然趨勢。

如今,越來越多電商平臺以“9.9元包郵”吸引著消費者下單,而名創(chuàng)優(yōu)品的OEM模式在追求真正“性價比”的消費者面前毫無優(yōu)勢,更無法建立牢固的品牌護城河。

如何解決“質優(yōu)和價廉”共存的矛盾,考驗著企業(yè)對“零售本質”的理解和把握。

主打“極致性價比”的名創(chuàng)優(yōu)品,品控無法保證,選品上則面臨與網易嚴選類似的困境,更被網友稱為“商標縫合怪”,即使試圖出海求變、迎合國潮,也難以改變模式帶來的營收增速下滑的殘酷事實。

說到底,BC端的問題已經在名創(chuàng)優(yōu)品的發(fā)展中逐漸顯現(xiàn),并呈現(xiàn)出無法調和的趨勢,畢竟,這與模式本身息息相關——中間商一定是會被去掉的。

一般來說,企業(yè)想要占領市場,要么規(guī)模取勝,贏在上游供應鏈,要么就以下游“更低價”的價格去吸引消費者。

伴隨著國內產業(yè)鏈升級,名創(chuàng)優(yōu)品性價比優(yōu)勢不復存在,在擁有強大供應鏈優(yōu)勢的電商巨頭面前,它玩起了“輕奢風”,收起了“智商銳”。

輕奢風其實彰顯的是低調的生活方式,凸顯人們對精致生活的追求。本質上,輕奢化也是“低性價比”的代名詞,可無法得到質量保障的名創(chuàng)優(yōu)品,如何讓消費者相信買了它就等于擁有了“美好生活”?

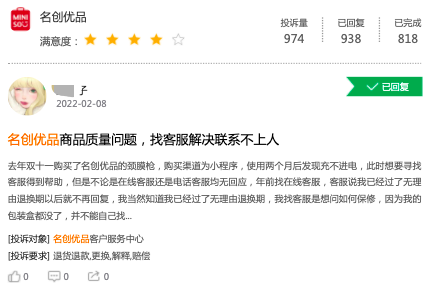

根據黑貓投訴平臺數(shù)據顯示,截至3月2日,名創(chuàng)優(yōu)品相關投訴量達974條,產品質量問題、侵犯客戶隱私、涉嫌抄襲、二次售賣、虛假宣傳等負面也紛紛給名創(chuàng)優(yōu)品打上負面標簽。

不僅如此,名創(chuàng)優(yōu)品品牌價值低,消費者端的品牌忠誠度也不高。一位消費者表示,“類似名創(chuàng)優(yōu)品的店(九木雜物社、NOME、The Green Party等)越開越多,很多小商品和生活用品在各個不同品牌的店面基本上大同小異,誰的商品更物美價廉,就買誰的。”

一家沒有品牌文化、沒有性價比的雜貨店,靠什么留住消費者呢?

擴張、逐利

“山寨之王”如何狂撈百億?

與蜜雪冰城、楊國福一樣,名創(chuàng)優(yōu)品也做了門“賣店”的生意。

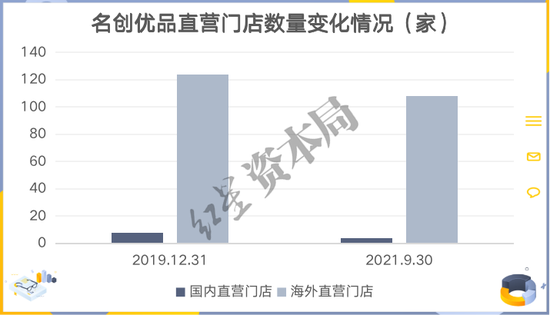

赴美上市前夕,名創(chuàng)優(yōu)品在國內的2543家門店中,直營門店數(shù)量為8家,加盟門店的占比則高達96.9%;而截至2021年三季度末,國內總門店數(shù)量增至3031家,直營店僅剩下4家。

名創(chuàng)優(yōu)品的收入來自于商品銷售收入、加盟管理服務費及其他三部分,其中,向加盟商收取的加盟管理服務費是支撐名創(chuàng)優(yōu)品營收的重要板塊,這也使得名創(chuàng)優(yōu)品的業(yè)績增長依賴門店數(shù)量擴張,以此提高加盟管理服務費。

2020年數(shù)據顯示,名創(chuàng)優(yōu)品品牌使用費為8萬元/年,一次性需要交3年,貨品保證金75萬元。由名創(chuàng)優(yōu)品公司統(tǒng)一安排裝修,裝修費按2800元/平方預收,基本店鋪的面積要在200平米左右。也就是說,一家店鋪啟動的整體投資預算在200萬左右,加盟方享有每天交易額38%(食品為33%)的投資回報。

目前,名創(chuàng)優(yōu)品在國內共有 850 個加盟商,其模式簡單概括為加盟商出錢,但不參與日常經營;店面的人員管理和日常運營,都由公司總部牢牢把控。

一方面,類加盟模式讓加盟商幫助名創(chuàng)優(yōu)品快速占領市場,提高市場份額,在供應商面前也擁有更多話語權,擴大規(guī)模效應。但對于加盟商而言,名創(chuàng)優(yōu)品的毛利率不足以支撐公司運營,因此風險由總部轉移、分攤至自身。

另一方面,名創(chuàng)優(yōu)品的快速擴張嚴重依賴加盟商,加盟商層次不齊導致在與經銷商利益相關(比如說分紅)等問題意見多元,而總部的流程化管理難免遇到推行阻力。

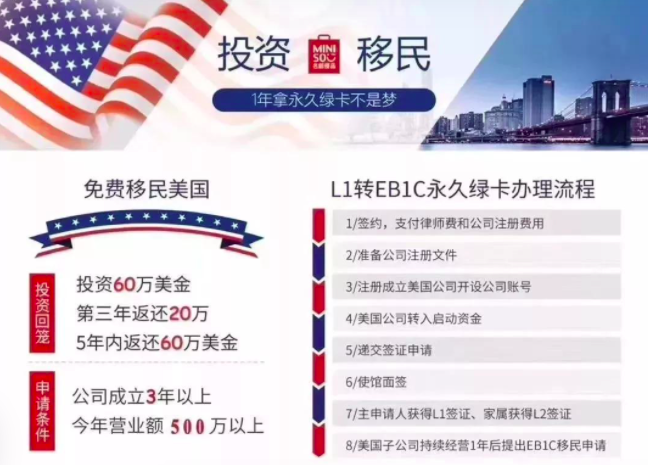

為了吸引加盟商,名創(chuàng)優(yōu)品(Miniso)海外店甚至拋出了獲得美國綠卡的“捷徑”。2019年的公開資料顯示,中國商人通過投資海外名創(chuàng)優(yōu)品,繼而成立美國公司,經營達標后便可申請綠卡。

說到底,名創(chuàng)優(yōu)品是一家B2B企業(yè),其的野心在于“賣店”,而非認真做產品,只有不斷加快擴張規(guī)模才能保證銷售額越滾越大,總部也能賺得越多。

盡管名創(chuàng)優(yōu)品達成了“100國”目標,但來自海外市場營收壓力已經較大影響了名創(chuàng)優(yōu)品的業(yè)績。更要命的是,戰(zhàn)略投資者高瓴資本也在期間開始減持名創(chuàng)優(yōu)品。業(yè)績不及預期疊加股東減持,名創(chuàng)優(yōu)品亟需“新故事”。

商業(yè)世界中,資本逐利無可厚非,但如果為了過分追逐利益而喪失了品牌初心,以損害消費者利益為代價來換取眼前的快速增長,終究走不長遠。

發(fā)表評論

登錄 | 注冊