疫情下給百貨店的十條中肯建議

出品/聯商專欄

撰文/聯商高級顧問團成員潘玉明

三年疫荒,自亂心相;商人拱問,路在何方?

2020年突發疫情以來,以百貨店為例,屢遭疫情亂象騷擾的實體商場迎來命運倒計時式的挑戰。動因有三:一是客源加速分流,網絡消費渠道覆蓋全年齡層,原來倚仗的老年消費群體,網絡利用率快速提高。社會階層收入差距極端化,奢侈與溫飽兩端消費力裂變顯著。

二是疫荒相關強控手段屢屢打斷店鋪運營節奏,中低型百貨商場主動聚集客流效果越來越差,店鋪團隊心相恐懼自擾加劇。

三是店域概念被突破,渠道手段已經改變店鋪本身價值功能,試衣間式的體驗場景也無法確保,店鋪內外場景規劃改造失去準星。

01

行業存在五大問題

筆者結合三年來的店鋪工作、調研走訪和部分統計數據分析,有以下兩點印象:

第一、商業系統生存狀態出現明顯分化。

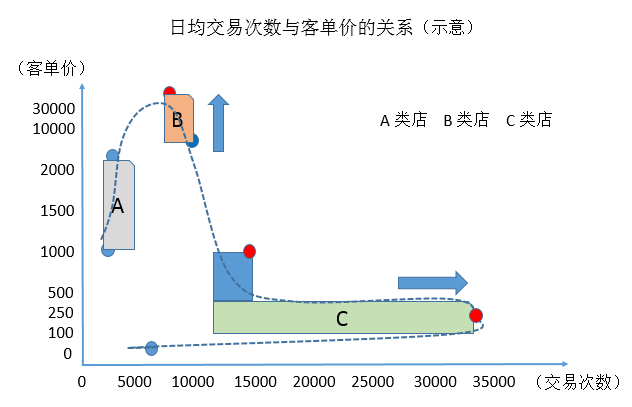

一是傳統類型店鋪為維持高成本機制,客單價固守不變,但是由于商品結構政策、營銷渠道設計、場景體驗活力、人員服務授權等多處于老邁狀態,在受到外來打擊情況下,顧客低價值劣性立刻顯現,優先萎縮,客流量支撐的交易數明顯不足,經營效益快速下降。

二是位于臨近價格區域、更高價格段的高端商場,由于部分消費群體從國外回歸國內,而且其中的核心消費力完全不受疫荒薪酬體系的打擊,因此,消費異常活躍,成為整個商業生態的少數星級樣板。

三是生活必需品服務為主的綜合類商場,在大眾選擇性消費被打擊以后,被迫回歸必需品消費,集中聚集到這類商場,交易次數反射出客流量的活躍,呈現出大眾商業生態的活力。但是,當客單價過低的時候,交易次數再次萎縮,顯示出商品性價比的底限超出了大眾可接受的范圍。從總體交叉分布看,商業生態兩極化趨勢非常顯著。參見圖示,僅做示意參考。

第二、商業生態缺乏應急運營手段。

實體商業運營是大眾可視化程度最高的行業,三至五個年度時段顯現的行為特點可以準確反饋企業組織生命力興衰。而近三年的主要表征就是很多企業組織沙化。多年形成的僵化官僚體制,讓很多鉆營私域、蠅營狗茍、無心商道的人走上商業決策崗位,其職業價值取向和崗位價值需求始終處于錯配分裂狀態,第一決策者的口述和手簽文件成為一切運營的核心,看似企業被控制得像鐵板一塊、密不透風,但是,由于選人標準隨同決策者價值觀,該具備思考和行動的崗位人員,實際上沒有動力、也沒有能力思考和行動,缺乏應對疫荒的應急運營手段,在市場應變能力考驗面前一盤散沙。

在應對行動上的表現是,在明知主管部門防控疫情原則的情況下,沒有很好地溝通、運用政策,設計商業服務產品,而是鼠目寸光、龜縮在現有店鋪內部,修修補補、苦守孤燈。在面對疫情的需求調查方面、定位診斷調整店面、經營渠道創新方面、品類商品組合適配診斷方面、全渠道數字化創新方面、社區開放露天市集方面、不同群體定制化服務營銷方面、員工創新營銷訓練方面等等多個熱點項目,都缺乏突出的業績特點,乏善可陳,眼看著疫荒在殘酷地煉化店鋪的人氣、員工的心血。

4月13日,由中國百貨商業協會與馮氏集團利豐研究中心共同撰寫的《2021-2022年中國百貨零售業發展報告》中提到,行業存在的五大問題分別是:理念與時尚特質不符;發展策略和方向不明;業績增長手段缺乏;數字化突破難度大;商品力弱吸引力乏。這個判斷在很大程度上反映了行業專業鑒定者的共識。

美國國防部有一格言:“重要的不是計劃,而是正在計劃。”(It’s not the plan,it’s the planning.)推行這個價值觀的背后原理不是PDCA,而是OOCA,它不再要求組織必須刻板執行先驗的官僚計劃,而是把戰斗能力看作高于擁有資源和權力,對組織人員的要求首先是具有任務目標匹配的業務素質的運營官員和監督官員,做到現場快速判斷和臨場果斷行動。

在這種現代化的軍事和運營管理思想理論面前,我們很多商業企業依據現有的決策體制確實找不到北。

02

給實體商場十條建議

結合上述印象解讀,給出眼下以百貨店為例的實體商場疫荒渡厄十條建議。

第一、抓緊組織經營定位診斷分析。疫荒中出現很多商業服務空白區域,比如高端高價值人群定制化服務、露天開放文體互動服務、社區特殊家庭宅配服務等,要打穿店鋪墻壁隔閡,建立店域社區化、集市化的理念,重新審視店鋪內部升級改造規劃,暫緩執行沒有明確定位目標的刷臉、燒錢項目。

綜合多方面的觀點,三年多來,區域商圈調整改造項目結果多數不理想,甚至是失敗。本質原因是沒有洞察疫荒帶來的市場格局深層變化。從表面現象看,一是因為客流間斷式控制,缺乏驗證改造效果的機會。二是目前改造項目都是圍繞商業原有的功能修修補補,沒有針對目前市場割裂、強制控制的預期設計。三是多數改造項目表面花樣翻新,經營產品內容乏善可陳,缺乏商業核心創新元素,沒有形成新的聚客力,反而形成新的巨大成本壓力,無法按照財務邏輯進行核銷,給資本股東和運營各方形成雪上加霜之勢。

第二、抓緊個性化社區數字化營銷開發。從2016年以來,商業營銷的網絡數字化發展加速推進,涌現出了一些做得很好的優秀企業,比如大悅城、漢光、銀泰等,但是總體上看,百貨店為主要標志的實體商業數字化進展緩慢,沒有取得行業群體性或者企業整體性效果。一些傳統企業還在十年前的信息化平臺上蹉跎徘徊,遠遠落后于疫荒封印社區對網絡數字化服務營銷的急切期盼和呼吁。部分社區團購退出以后,社區數字化服務營銷市場應該怎么規劃,如何開發,是一個亟待開發、解決的大課題,具有商道擔當的決策者應聯合主控機構,加大個性化服務產品的創新力度。

第三、利用現有商場分單元組織營銷。由于防疫要求商場必須限制客流,因此,應將消極因素轉變為積極因素,利用商場動線和空間環境特點,組織品類專題專場,分別面向一個群體開放一個時段,輪換不同區域、品類、品牌,與品牌方協作,組合不同形式的附加價值服務項目,將傳統的全場整體折扣吸客促銷,轉變為區域輪換、梯次疊加、定制化群體、數字化登陸管控的專營模式,最大限度地減少店鋪收益損失。

第四、打穿墻壁概念,向店外延伸。在店鋪周邊的空閑區域或者車場,搭建相對獨立的主題經營區域,便于監控、便于分流。打破現有商品供應機制,一是汰換、篩選現有的商業渠道,堅決淘汰關系戶、僵尸品牌、洗禮優化產品結構,二是從鄰近生產基地直接簽約,調配商品貨源,組織相關機構審核資質,驗證通關確保商品安全。要主動組織周邊社區客群,三是按經營項目分單元向周邊的社區定向開放,分別針對不同年齡、不同屬性家庭的群體,定向邀約到露天集市,可以將疫情風險控制在最小范圍。實際上,部分商場已經開始在客流集中的時段實施類似措施,效果很好。

第五、啟動流動商亭。從2020年突發疫情初期,就有專家提出這一建議。日本的超市商場、百貨店和商業道具機構合作,專門設計流動服飾銷售車,歐美的一些商業體也啟動流動商亭的措施,利用廂式車、游船開展商業服務。通過洽商,可以在不同的社區,不同的時段,組織不同品類專賣。這種方式同樣便于防控,便于管理,而且成本較小、效益較高。

第六、組織露天快閃市集。可以重點考慮單一性質的單位大院、相對獨立的庭院和會所、空閑交匯街區、露天體育場館、小型公園等場地,組織時限性主題應季品類市集促銷,開展早市、大健康等服務項目,在限定的地點、限定的時段、限定的人群,展開活力營銷。將快閃市集與社區市場相互結合,形成互相分享的社區生活商業場景,改善疫荒對大眾心理挫傷,提高社區的生活人氣,煥發大眾的笑臉。

第七、分散經營單元,化大為小。將現有封閉店鋪整體模式,劃分為個人為主的經營組合模式,降低租賃運營成本,利用集中的后臺數字化控制,允許員工在家上班經營,員工也可以自由組合開展業務,銷售商品可以是現有店鋪品牌商品,也可以是經過審核的個性化熱點商品,通過試點放大的程序,記錄考評月度或者季度業績,鼓勵員工個人開辟產品銷售渠道,利用個人網站平臺進行直接的促銷,設計靈活的激勵措施,激發人工潛能。

第八、建立大客戶營銷機制。借鑒傳統的團購客戶營銷方式,強化與社會公共組織和相關單位以及具有超強購買力的高端客戶的個性化服務。可以借鑒保險業客戶經理的模式,也可以借鑒日本商場“外商服務”的經驗模式,無論高端、中端,還是普通商場、超市,都將社會高價值的客群作為商場增加收益的主要來源,兼顧大眾化服務。要采取強有力的激勵措施,組織擅長的員工形成小組營銷單元。

第九、組建生活體驗社團。按照不同層級、不同類型、不同年齡段的生活方式需求,結合各種生活需求特征,組建生活體驗社團,包括健身、遠足、登山、體育、娛樂、餐飲料理等各種生活方式方向,其活動場地和活動方式可以深入社區、公園和約定的其它開放場所。以不違背疫荒防控要求為原則,走出去、從坐商變為小規模的生活方式參謀、再造行商。

第十、關注并經營到家100米。從疫荒亂象彌漫掃過的社區所出現的問題看,雖然多年來很多商家在喧囂最后一公里服務,但是并沒有真的解決最后一公里服務課題、特別是最后100米,老百姓餓著肚子,眼巴巴看著樓下的飲食被打劫、爆炒、剝奪。中間100米似乎有一道道鐵幕,無法穿越。

鐵的現實驗證,在這個特殊的洪荒亂象中,做一個讓老百姓由衷點贊、真實誠信、低調務實的商家,還需要付出艱巨的努力。

商場可以主動與所在社區、臨近社區建立溝通互信機制,有條件的可以簽訂防疫應急保障服務協議,提前做好應急預演,在正常情況下,要向社區老年消費群體提供定制化服務,確保老年群體健康安全消費;在特殊疫荒時期,要運籌社區、主管部門、醫療衛生專業機構力量,建立到家100米服務數字化保障系統。通過三層傳遞(店鋪接單、揀貨分送、大白到家),完成封控社區居民的需求供應,真正把商業服務傳遞到老百姓心里、傳遞一份人道主義的溫暖。

*本文僅代表作者觀點,不代表聯商立場

發表評論

登錄 | 注冊