奶源爭奪硝煙未散,何時實現「鮮奶自由」?

探討乳企近年的起承轉合,“奶源爭奪”是一個繞不開的話題。

低溫奶熱潮下,巨頭掘金的鋤頭紛紛伸向上游,新興品牌也不得不加緊下手鎖定供給。2021年,“簡愛”酸奶品牌擁有方樸誠乳業、元氣森林、新希望乳業共同以1.46億美元的對價收購了澳亞集團合計12.5%的股權。

伴隨這一波奶源大戰的炮火暫緩,乳企在上游的布局更加明晰,這家備受新品牌青睞的牧場運營商,也邁出了登陸資本市場的腳步。

但放眼整個行業,牧場的“獨立”是否意味著乳品產業鏈格局的轉變?當整個行業再度進入下行周期,上游牧場的發展是否會比之前更加穩健?

01

競速低溫奶

對比發達國家,中國的乳制品行業起步晚、起點低,但這絲毫不影響整個行業的增速與變革。

受限于物流與技術的發展,更早以前,我國的液態奶消費主要以低溫奶、也就是人們常說的巴氏奶為主,保質期僅2-3天的日配奶占據國內液態奶市場份額的90%以上。每天清晨,“奶站”小哥挨家挨戶地往奶箱里塞鮮奶,是更多90后的兒時記憶。

但滅菌包裝技術的引進改變了這一局面。

1997年起,乳企大規模引進利樂包裝技術,通過超高溫殺菌工藝,使牛奶在常溫狀態下保質期達到6個月甚至更久。也因此,包裝奶最大限度地教育了中國市場飲用牛奶的習慣,走進千戶萬家、更是彌補了物流“最后一公里”的不完善。

基于此,中國乳業發生了第一次分化——以常溫奶產品為主的蒙牛、伊利在全國鋪開局面,以北京三元、上海光明為代表的地方奶企則更多堅持低溫奶產品,盤踞在“牧場半徑”內的地方市場,并逐漸積累了大量穩定的用戶群體。

2003年、2004年,伊利、蒙牛相繼上市,采用大經銷商的模式高速發展,而后十年光景,整個市場向著蒙牛、伊利高度集中。截至2020年,兩者占據近67%的牛奶市場份額,與之伴隨的,是整個行業的趨于飽和。市場不得不尋找增量,發展重心再度向低溫奶轉移。

2017年,伴隨冷鏈物流的發展以及消費升級的大趨勢,蒙牛、伊利終于將觸角伸向地方奶企“腹地”。二者先后成立鮮奶事業部,并推出屬于自己的低溫奶子品牌。蒙牛“新鮮嚴選”、伊利“百格特”都是這一時期的產物。

浙商證券研報指出,2020年,低溫鮮奶市場空間達到360.9億元,近5年的復合年均增長率為9.0%,高于常溫白奶2.6%、乳品整體(不含奶粉)3.6%的增長。

當時間進入2021年,更具爆炸性的消息襲來。

2021年7月,專注于高端低溫酸奶的卡士和簡愛先后進軍低溫鮮奶市場;同年9月,蒙牛與可口可樂中國合資成立公司“可牛了”,推出首批超濾奶產品鮮菲樂,這也更多標志著蒙牛入局低溫奶市場的決心。

時至今日,低溫奶市場仍未出現真正意義上的巨頭,光明、三元、新希望、君樂寶等地方奶企仍占有重要份額,市場格局較為分散。

02

奶源爭奪再續

但也正因為市場對于低溫奶的加注,再度叩響了奶源爭奪的扳機。對于更“鮮”的奶產品,優質奶源的重要性已無須贅述。

與超市貨架乳制品琳瑯滿目的盛況不同,很長一段時間內,中國的乳產品原料更多依賴進口。作為有著14億人口的消費大國,優質牧場的稀缺始終影響我國乳業的發展格局。

據“南方網”報道,在2000年的呼和浩特,伊利和蒙牛曾各發放數千萬元貸款,鼓勵農民養牛。在《財新》的報道中,為爭奪奶源勢力范圍,伊利、蒙牛甚至發生流血沖突,呼和浩特市政府部門不得不出面調停。

2008年,“三聚氰胺”事件爆發,消費者對國產乳制品的信任度降至冰點,找到更安全且穩定的奶源成為每家乳企不得不思考的關鍵。

此后的十年間,乳企先后經歷了多輪奶價波動周期,中小牧場在動蕩中深受波及。另一方面,隨著原料奶進口份額的逐年提升及監管的趨嚴,一批落后奶源退出市場,以優然牧場、現代牧業為代表的大規模牧場迅速崛起并占據主流地位。

我國原奶價格波動的四個階段,圖源:方正證券

在這樣的背景下,“萬頭牧場”成了乳企布局的焦點。蒙牛將現代牧業、中國圣牧等原奶企業收入旗下,伊利則將賽科星、中地乳業納入囊中。且近年來低溫奶的風靡,也使得更多本地奶企加入了這場奶源爭奪,進一步加快了上游牧場的整合速度。

2019年7月,新希望乳業出資7.09億元入股現代牧業,成為其第二大股東;次年,北京三元收購首農畜牧46.37%的股權;一向頗為保守的光明也宣布擬募資19億擴建牧場。

2020年8月,新希望乳業宣布斥資17億元收購寧夏寰美乳業股權;9月,飛鶴耗資26.4億元拿下了東北地區的原生態牧業;10月,優然牧業和三元共同接下了恒天然中國旗下的兩個牧場群。短短三個月內的連續大額并購交易,使得乳業上游再次掀起一波奶源爭奪的高潮。

36氪據公開資料不完全整理

在乳業專業雜志《荷斯坦》的統計中,2021年,中國新建、擴建的牧場項目共166個,計劃投資總額近390億元,其中設計規模存欄在5000頭以上的項目占到83%,“萬頭牧場”的占比高達62%。

乳業分析師宋亮告訴36氪,過去十年間,國內散養戶和中小牧場相繼退出,與之伴隨的是中國奶牛存欄數量的急劇下降,“從1300萬頭直接降到600萬頭不到。”乳企加緊對上游牧場的布局,主要目的在于保證自己未來五到十年奶源供應的安全。

再從牧場的角度看,樹大好乘涼,能夠與大型乳企綁定,更多意味著能保障銷量,牧場在擴充之余也能得到巨頭企業的財務幫助。

03

牧場的反攻

曾幾何時,中國牧業一度是“虧損”的代名詞,尤其是在2014年奶價下行之后。

公開資料顯示,2016-2018年,現代牧業分別虧損7.42億元、9.75億元及4.96億元。中國圣牧的情況更糟糕,在2017年虧損9.86億元,2018年虧損擴大至22.25億元。

在被優然牧場收購前,新西蘭乳品公司恒天然也曾在中國投建牧場,卻發現養殖成本遠超新西蘭,以至于公開表示,“在中國生產的是世界上最貴的牛奶。”

但這樣的情況在2019年后逐漸向好。

隨著上游供給的減少與市場需求的提升,奶價得到恢復,牧業公司也開始“回血”。但行至此時,國內幾乎所有的大牧場背后都有乳企巨頭的身影,過度的客戶集中無疑導致上游企業的話語權減弱。“獨立”成為牧場的稀缺屬性。

3月29日,乳產量全國第五的澳亞牧場向港交所遞交招股書,而在遞交招股書前,澳亞密集引入股東。

2020年4月,明治乳業就宣布以2.54億美元收購澳亞25%的股份。去年9月,澳亞同時被簡愛酸奶母公司樸誠乳業、元氣森林旗下酸奶品牌“北海牧場”、新希望乳業看中。四家奶企的先后入股足以見得下游市場對于上游奶源的關注。

從澳亞集團的招股書中也能看出其股權配比,其中,佳發集團占股62.5%,明治中國25%,新希望乳業、元氣森林方面、樸誠乳業分別占股5%、5%、2.5%。

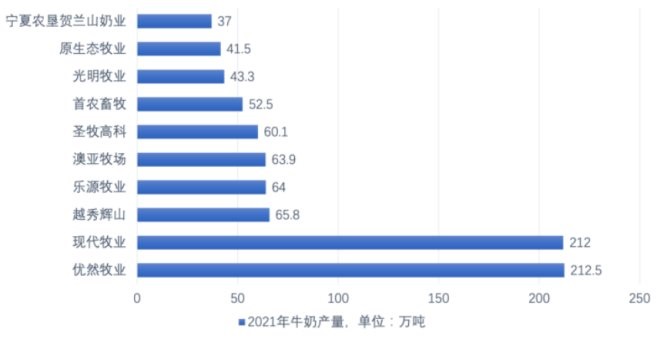

2021中國奶牛養殖Top10牧業集團牛奶產量,部分為估計數。數據來源:荷斯坦

針對IPO前頻繁引入下游乳企作為戰略股東,澳亞在招股書中解釋稱,“與更多優質下游品牌合作,集團將發展為中國最大的獨立原料奶生產商。”新希望乳業董秘鄭世峰也對36氪表示,此次入股,新乳業有望在鎖定上游優質奶源的同時,通過與澳亞的合作,進一步提升自有牧場的養殖水平。

而握在澳亞手中更為吸睛的一張牌,還是其反復提及的“獨立”身份。招股書中,澳亞特別表示,并不依賴主要股東作為客戶來源。

在宋亮看來,澳亞的“獨立”更多是希望在面對下游品牌時,能擁有更高的談判自主權,在奶價上行周期中占據主導地位。而澳亞在吸納簡愛、元氣森林等新興品牌作為投資方后,也進一步降低了其對下游強勢大客戶的依賴。

招股書顯示,2019-2021年,澳亞原料奶平均售價為人民幣4076元/噸、4371元/噸及4789元/噸,較全國平均售價高出11.6%、15.2%及11.5%。

此外值得關注的是,澳亞集團前五大客戶的銷售額占比的確在逐年下滑,已由2019年的81.0%下降至2021年的65.7%,最大客戶的銷售額占比則由54.9%下降至27.4%。

可以肯定的是,在國內優質奶源已基本被瓜分完畢的當下,澳亞的“獨立”與“叛逆”能給到新興品牌更多機會。但在中國市場,經營牧場依然不是一門好做的生意。

04

“不明朗”的未來

牛奶是周期性產品,在更多業內人士看來,整個行業至今未擺脫“奶荒—加大養殖—奶剩—倒奶殺牛”的惡性循環。而在與行業周期進行對抗的過程中,獨立牧場需要承擔的風險與成本無疑更大。

曾有飛鶴內部人士告訴36氪,近年來,牧場的建設成本正隨著行業的競爭水漲船高。“一般情況下,萬頭牧場的建設成本在7、8億元左右,最受牧場主喜愛的荷斯坦奶牛,育成成牛的單頭成本也在3萬元左右,且目前新建的牧場很難引入足夠數量的奶牛”。

而對于牧場的發展,國內對于是否興建“萬頭牧場”(一萬頭奶牛的牧場)也有爭議。在宋亮看來,萬頭牧場不利于疫情的管控,也加大了對碳排放以及自然環境的管理難度,在澳大利亞及美國等畜牧業發達的國家,更多以“千頭牧場”為主流。

但新希望乳業鄭世峰也對36氪表示,萬頭牧場在采購議價上更具優勢,“當然,自建牧場是重資產投入。”鄭世峰強調,由于牛只的數量過于龐大,牧場周邊配套的種植、消納沼液用地也有更多硬性要求。

最為困難的是,進入2022年后,國內奶價再度進入下行區間。

農業農村部數據顯示,2021年8月,生鮮乳攀升至月度均價4.37元/千克的高點,一路回落至2022年3月的4.18元/千克。

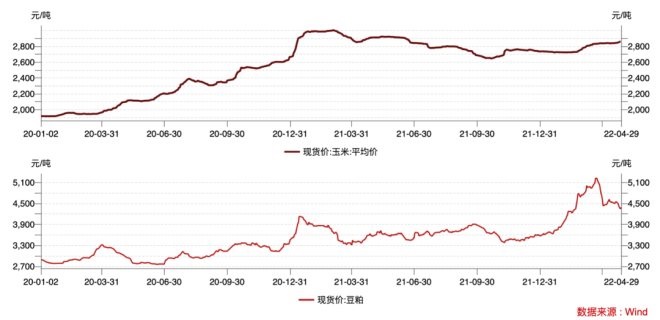

與此同時,全球糧食價格持續上漲,成本端的壓力也開始危及獨立牧場的盈利狀況。作為奶牛飼料的主要原材料,2022年春節后,豆粕價格突破5200元/噸,玉米價格則接近3000元/噸,遠高于澳亞集團招股書中披露的2020年均價。

玉米、豆粕現貨價格走勢,圖片來源:Wind

在更多人看來,澳亞集團選擇這一節點上市,或隱含通過融資快速擴張、緩解資金壓力的用意。但優然牧場上市當日破發、莊園牧場正選擇主動退出港股,澳亞牧場若能成功登陸資本市場,前景仍不明朗。

且對于整個乳業而言,奶源爭奪的背后,始終是上下游無法風險共擔的結構性不平等。

方正證券研報指出,新鮮產出的原奶僅有1-2天的保質期,如果要長期保存必須噴粉或制成奶酪。但我國奶價明顯高于國際平均水平,奶粉奶酪又是可以國際貿易的,這更多意味著我國的原奶噴粉始終虧損。

也因此,一旦原奶價格進入下行周期,中小規模牧場就將面臨銷路受阻的境遇。當然, 縱觀近年來的奶源爭奪,無論是澳亞與元氣森林、新希望的合作,還是蒙牛、伊利等對上游牧場的并購投資,增強抗周期能力是所有參與者的共同追求。

值得慶幸的是,在這輪產業鏈上游的洗牌過后,處在旋渦中的牧場們沒有被甩在身后,而是比過往的任何時刻都更靠近臺前。

發表評論

登錄 | 注冊