馬王“十年賭約屆滿”,誰知電商的天花板也出現了

到今年年底,王建林和馬云在2012年“第13屆中國經濟年度人物”頒獎典禮上的賭約就將屆滿。

賭約是說到2022年電商市場占國內零售市場的比重超過50%,王健林將輸給馬云一億元,反之亦然。

雖然業內的專業意見(包括自己在內)在打賭之初就不認為電商的占比會超過社零總額的50%,但是大家還是比較關注到2022年底電商占國內社零總額的比例究竟會是多少?以及電商未來的走勢又會如何?

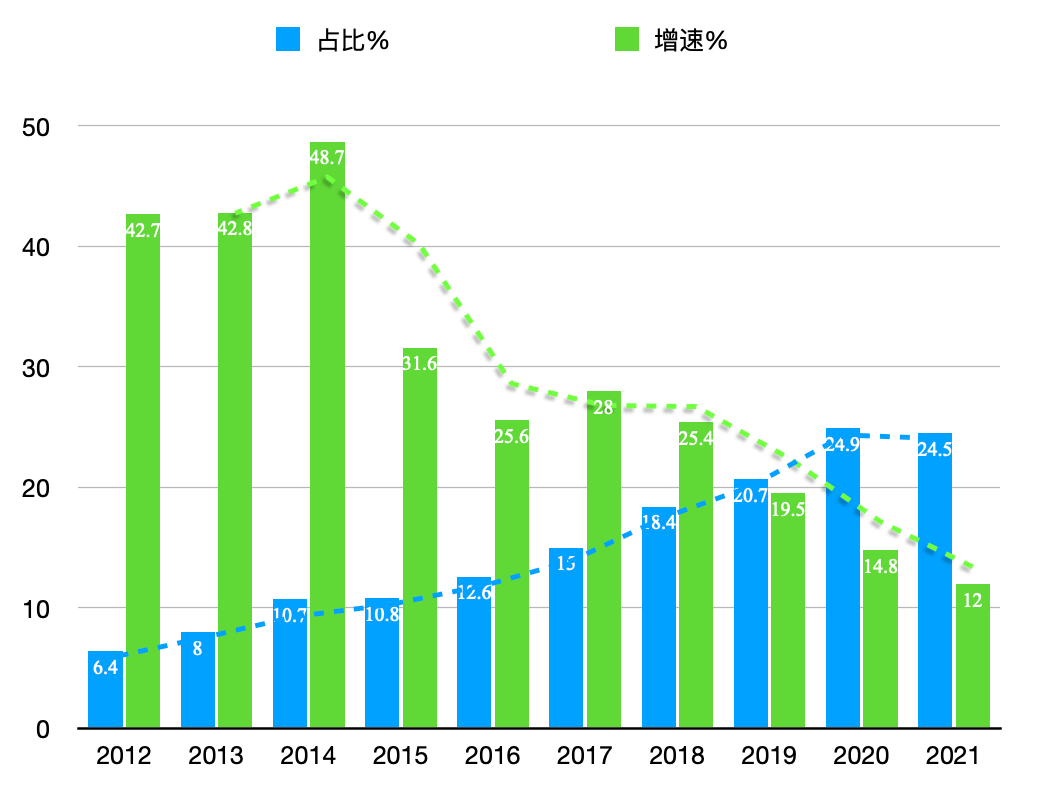

首先,還是要數據說話。筆者根據國家統計局官網的相關數據對從2012年到2021年這10年的電商占社零總額的比例以及對應的增速做了圖2 。

圖2:2012年~2021年國內電商占社零總額的比例(藍色)和每年的增速

圖2的藍色柱是國內實物電商占社零總額的比例,從2012年的6.4%到2021年的24.5%,逐年遞增(在2020年達到最高的24.9%);綠色柱是電商從2012年到2021年的每一年的增速,電商增速從2012年的42.7%到2014年達到最高的48.7%,然后開始呈現明顯的總體下降趨勢,到2021年增速已經下降到12%。所謂實物電商統計是針對所有終端消費者的零售商品的統計,統計當然不包括消費者在網上購買的電影票、保險和旅游產品,甚至P2P產品。

如果讀者注意圖2的數據,2020年國內電商占比的24.9%已經是一個峰值了,2021年甚至有所下降。筆者有理由認為,國內電商占比的天花板也許就在25%左右。讓我們以2019年國內城鎮人口消費分布為例說明。

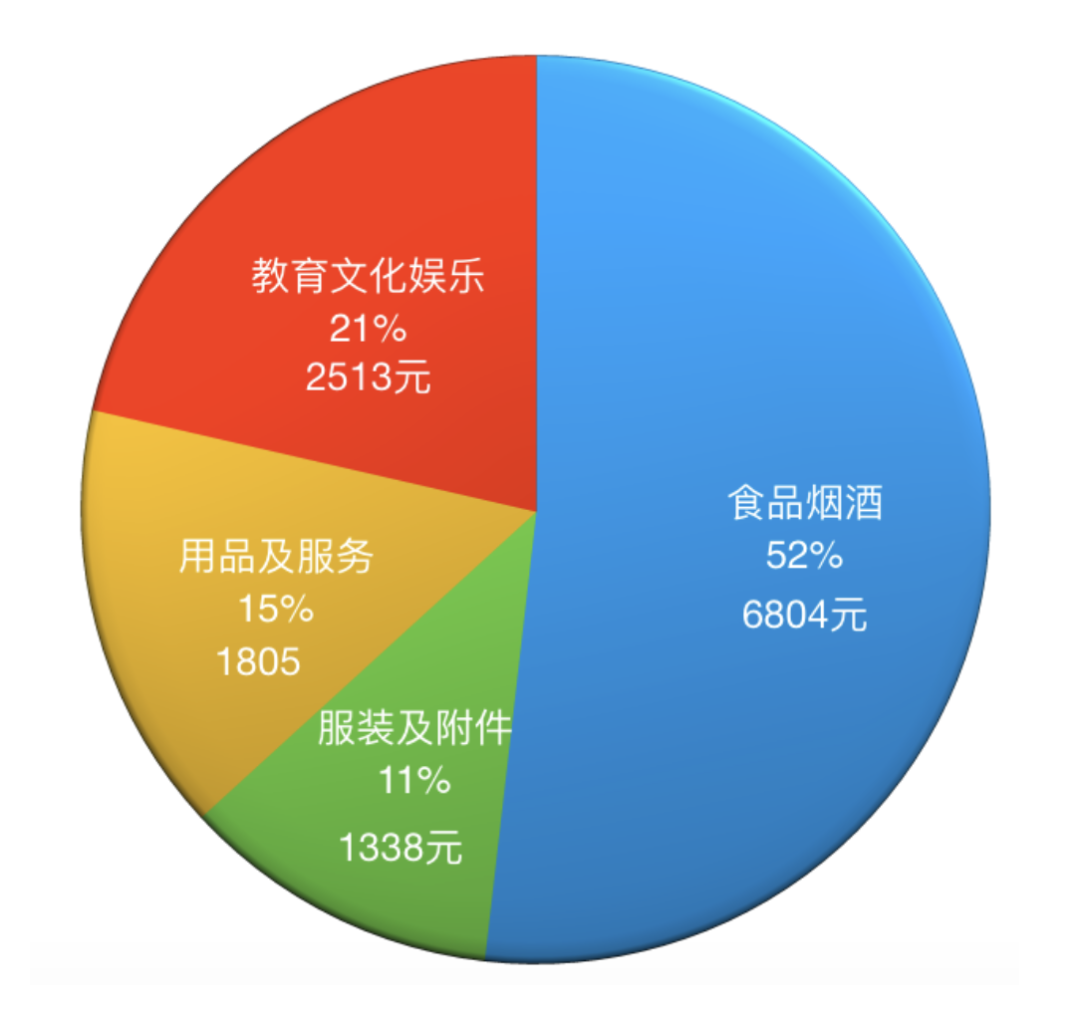

圖3:根據國家統計局對2019年國內人均零售消費的分布的餅圖

圖3是筆者根據國家統計局的2019年全國人均消費的零售相關的吃、穿、用和其他分類做的統計。采用2019年的數據是因為沒有受到疫情的影響。其中食品煙酒人均零售消費的6804元占據了人均零售消費的最大比例達52%。

食品煙酒按照國外普遍的統計通常可以分為四大類:1)生鮮食品、2)包裝食品、3)煙酒、4)在外就餐,大致各占約1/4。

而國內餐飲的比例占據了食品消費中過半的比例,除少數低價值餐飲消費可以通過美團或餓了么等電商平臺購買,電商在餐飲方面的滲透率很低。

筆者就以艾瑞咨詢針對國內超市的15%的電商滲透率(到家的比例)對食品煙酒類總體估計,食品的電商滲透率一般就在8%左右;再看占比15%的1805元的用品和服務消費,差不多占比一半的服務消費和電商基本沒有關系,剩下的用品構成了我們生活中僅次于食品消費的第二大類,包括化妝品、金銀珠寶、家具家電、日用品等,這當中化妝品、小家電和日用品的電商滲透率較高可以超過50%甚至更多,但是金銀珠寶和大型家具通過電商也就比較難了。

假設我們去掉7%的服務,對8%的用品就按一半計算,那么用品電商的滲透率也就是4%左右;再看占比11%的1338元的服裝,大批量低價值的服裝和配飾可以通過電商銷售,而且電商退換的服務也都做得越來越好。但是,對于高價值的衣物,你一年只要消費一兩單,就把你通過電商購買的廉價衣物蓋過去了,這些高價服裝的占比一定會更高些,所以服裝這塊的滲透率最多也就在5%左右;再看最后的教育文化娛樂的2513元。

這中間買書和游戲的電商滲透率較高,其他的教育和娛樂都是線下活動,所以這塊電商能夠占到其中的1/3即7%就差不多了。這樣可以把食品的8%、用品的4%、服裝的5%和教育娛樂的7%累加,總的電商的滲透率也就在24%左右。而且,這個估算還比2019年實際的20.7%略微高出3個點,但更接近2021年的情況。

應該說2020年爆發的新冠疫情對電商滲透率的提升有促進作用。但是你看2021年的數據也就差不多是25%。因此,筆者有理由懷疑25%或者最多不超30%應該就是國內電商滲透率的天花板了。

我們可以通過橫向比較美國和其他零售發達市場加深理解這個電商滲透率的天花板問題。

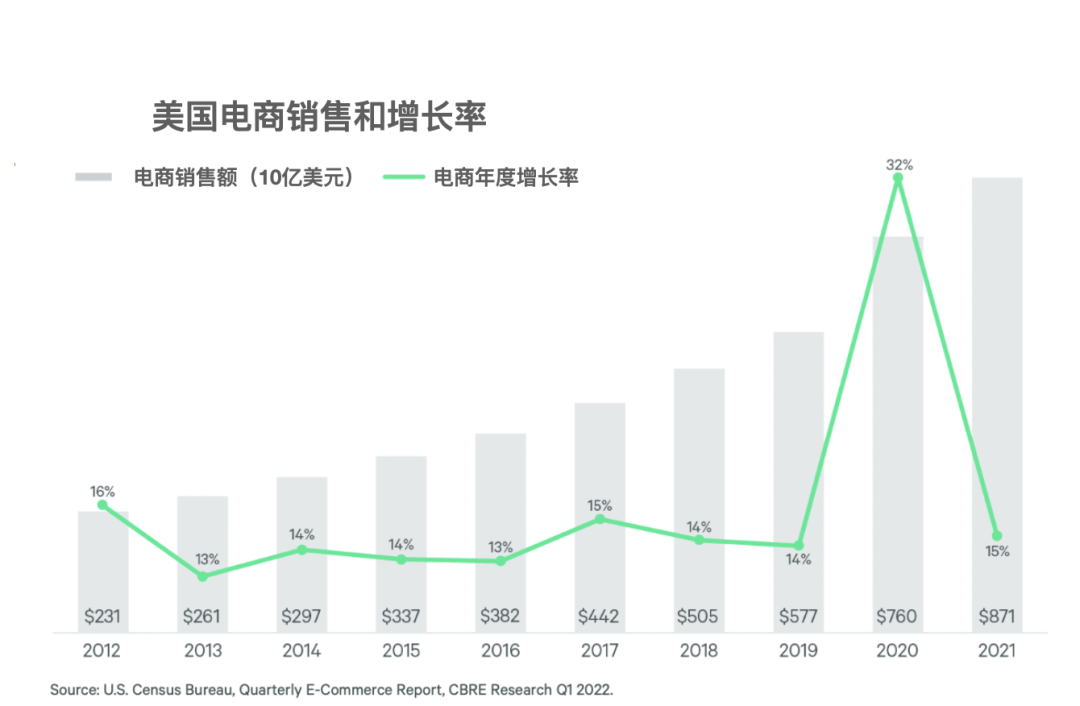

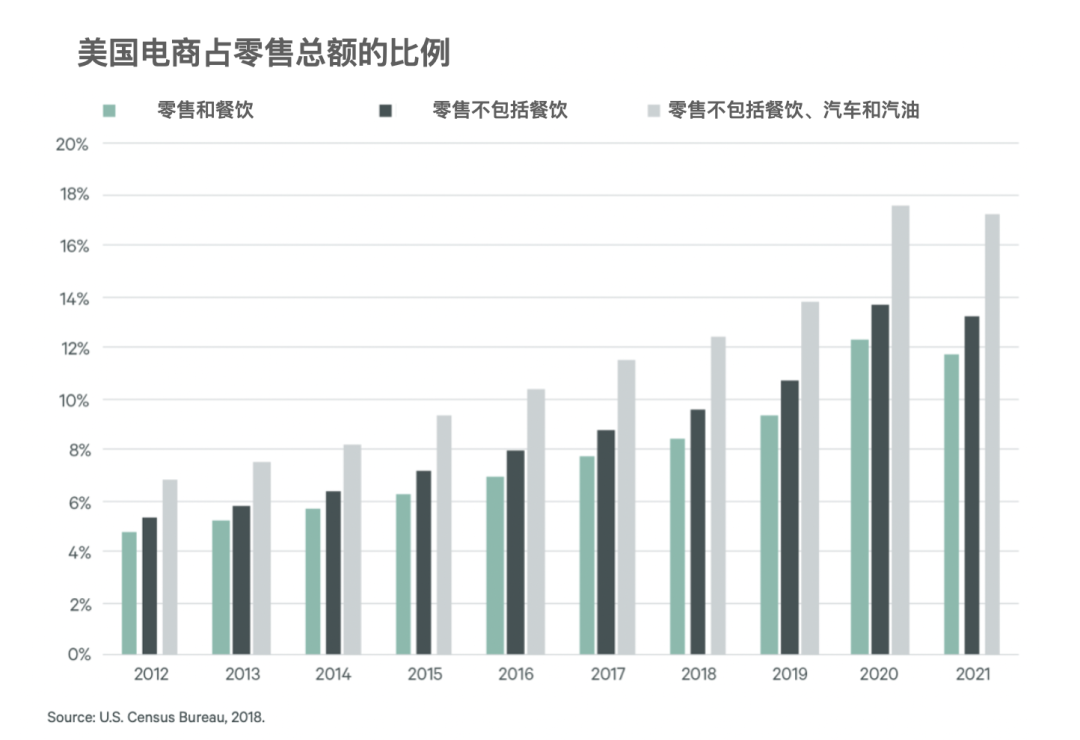

圖4和圖5分別為美國2011年到2021年的電商增長和電商占美國零售總額比例。由圖4可知,美國電商從2011年到2021年保持了大約每年15%的增長,2020年因為受新冠疫情影響攀高到32%。但是由圖5可知美國電商占零售總額的比例就在10%上下波動,2020年最高突破12%,2021年又有所回落。(以綠色的包括美國零售和餐飲統計為例,不考慮汽車和汽油的部分)

圖4:美國電商銷售額和增長率

圖5:美國電商占美國零售總額的比例

其實當PC互聯網開始應用于零售的2000年初,美國業界也在驚呼“再過10年,美國的實體零售商的50%的店鋪都要關門”,非常類似馬王打賭時國內的情況。

其實國內就是比美國晚了一個12年的周期。到2007年美國電商的占比從無到有占到了美國零售總額的10%,這主要就是由亞馬遜和eBay這樣的純電商所占有的。

但是到了2013年,雖然美國電商的占比仍然維持在10%左右,但是這時亞馬遜等純電商的占比已經被壓縮到5%,也就是說美國實體零售商通過2007年后迅速發展的智能手機和移動互聯網投資全渠道,占據了另一半的5%的電商份額,加上90%的實體渠道的銷售,美國傳統零售商在美國的零售總額中占有統治力的95%。

這些美國零售商的CEO們都在說我們曾經錯過了PC互聯網,但是我們不會再錯過移動互聯網。這些美國傳統零售商的網上銷售全部超過亞馬遜。用西田CEO史蒂文的話說就是“實體和數據的交融帶給實體零售商的優勢是單純的電商所不能比擬的”。

于是人們開始看到了2015年亞馬遜開始布局實體書店和亞馬遜商品實體店、2017年并購美國最大的全食連鎖超市,最新的動態是亞馬遜與JBG REITs合作又在打造數十萬平方米的新型商業綜合體。

詳情可參閱《商業地產的決策理論和戰略實踐》P26、P41-48

在國外零售發達市場,電商發展的天花板在數年前就已經顯現。美國從2007年達到10%的占比后一直都維持在10%多一點,15年后都沒有突破20%,即使在疫情沖擊最嚴重的2020年。而且,而且美國電商當中60%的銷售都是來自傳統實體零售商投資的全渠道平臺。國內市場雖然還保持了較高的占比,但是我們沒有必要為我們比較高的電商占比而自喜。因為電商作為一種標準化和普適化的零售模式,更適合中低部大眾人群,這是中國電商的滲透率全球較高的一個關鍵原因。

隨著人們收入和生活水平的提高,服務性占比會越來越大,而且不斷擴大的中高端消費人群和更趨復雜化的消費需求等都會成為制約電商發展的瓶頸。以日本為例,我們真的不要以為日本人不會做電商,而是日本消費者更趨復雜的零售需求限制了電商的發展。

馬云在2012年打賭之后還是看到了美國的最新的變化,于是他在2016年也就是在打賭的4年后很快就提出了“新零售”的概念,馬云對新零售的解釋就是實體和數據的融合。這期間,阿里大踏步地并購和創新實體零售的步伐一刻也沒有停止,從控股銀泰商業到投資蘇寧云店(看中的就是蘇寧遍布全國的實體零售網絡);從自建親橙里到創新盒馬鮮生和萬鞋云商等實體零售店;再到入股三江股份和入主高鑫零售(大潤發和歐尚超市),與百聯宣布戰略合作……

阿里用實際行動證明了實體商業的不可替代性。馬王打賭的意義也許就像他們兩人自己認為的已經不重要了,但關鍵是實體和數據的交融。

任何商業模式無論是超市、百貨、購物中心還是電商,本質上都是信息網絡和運輸網絡的交融。消費者首先要通過信息網絡知道商品,然后還需要通過運輸網絡得到商品,通過顧客的到店或商品的到家完成這兩個網絡的循環和閉合。

信息技術從電報、電話、廣播、電視、傳真到移動互聯網,運輸技術從輪船、火車以及汽車和公路的進步,促進了各種不同的商業模式在不同時代的形成和發展,使零售商和消費者通過這兩個網絡的互動完成閉合。

從這個意義上講,依托移動互聯網技術的當代電商本質在提升信息網絡效率之外沒有改變零售的本質,任何商業模式的成功都離不開信息網絡和運輸網絡的互動和閉合。這也是我們不能把實體和電商割裂看待的關鍵所在。

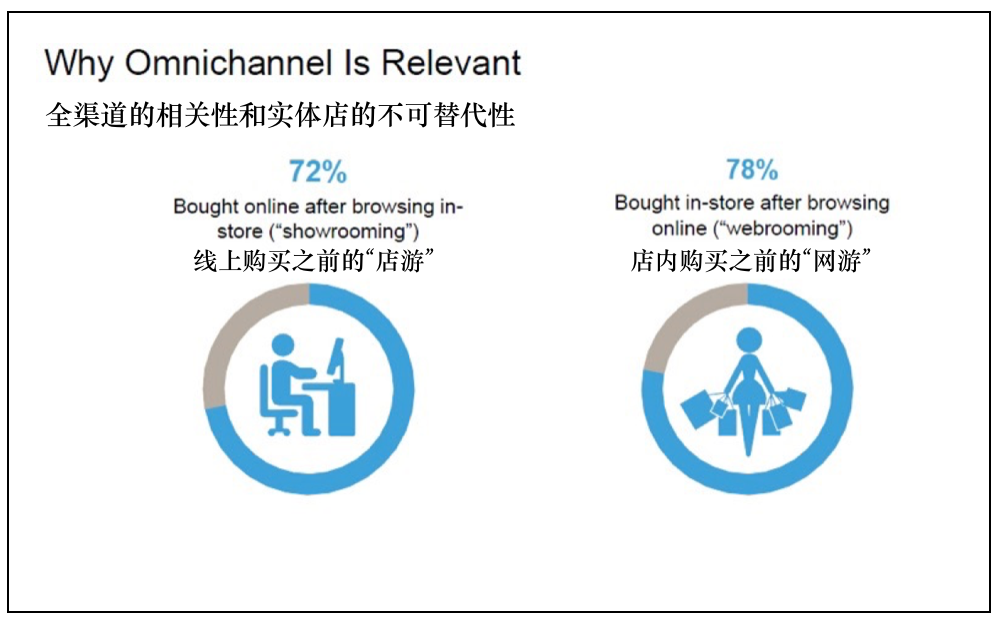

圖6:全渠道的相關性和實體店的不可替代性

摘自:《商業地產決策理論和戰略實踐》第44頁

72%的網上購買者之前在實體店內看過,78%的實體店內的購買者之前在網上看過。全渠道(線上和線下,數據和實體)的相關性,再清楚不過地說明了交融時代下的實體零售是永遠不可能被替代的。

而圖中的72%和78%這兩個比例也許恰好就限制了電商滲透率的一個最可能的范圍:22%~28%。

發表評論

登錄 | 注冊