“便利店”火鍋卷土重來,用3個公式算算掙不掙錢

來源/火鍋餐見

撰文/張冬 星野

明明是火鍋店,卻透露著超市既視感

最近,便利店火鍋也卷土重來了。

“進門后推上一輛購物車,穿梭在不同的冰柜間,選貨、掃碼、結賬,然后坐下開吃……你沒聽錯,這來的是一家餐館,不是超市”。

這類火鍋店一般叫xx超市火鍋、xx便利店火鍋,主體還是火鍋,和火鍋食材超市有著本質區別。

北京有家叫懟辣火鍋便利店的品牌,以它為例,菜品上,種類齊全,不同顏色的餐盤價格不同,甜飲品顏值極高,連拇指生煎包、肥腸包大蔥這類網紅小吃也沒有缺席。

場景上,每家店的主題色和風格都不一樣,綠店是廢棄露營風,橙店是工業科技風,相同的是視覺沖擊很大,不僅記憶點強,也很適合年輕人拍照打卡。

模式上,店面面積不大,顧客推著mini購物車,自選菜品,關鍵是還有個營業到凌晨的小酒館,看起來是個解壓好去處。

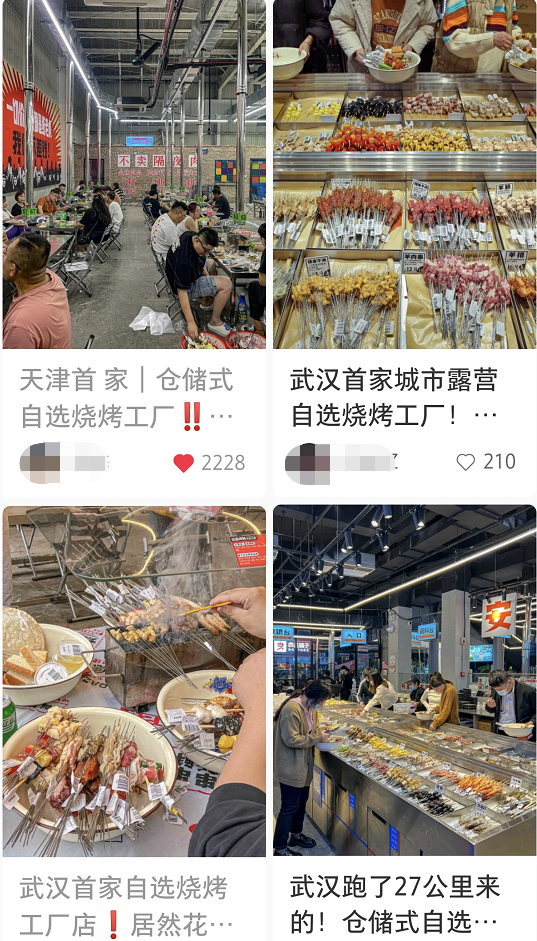

無獨有偶,和便利店火鍋性質相似的,還有倉儲式自選燒烤工廠,在全國各地不斷涌現:清一色采取了“地攤風+自選超市+自助烤肉”的模型。

這類店燒烤的價格都很平價,按簽賣,或者按把賣,碼得整整齊齊,全程自助,顧客拿盆來挑,選完跟逛了一圈超市一樣,然后去收銀臺掃碼結賬,整個用餐過程,一直有員工在現串肉串,看得見的新鮮。

“用超市的形式做餐飲”并不是今年才開始的,但我們看到,現在的餐飲“超市風”,不僅品類的范圍越來越大,經營的思維較兩年前也有了不少的迭代與升級。

火鍋+便利店,是不是波好操作?

關于“火鍋+”,我們觀察過不少,諸如火鍋+莊園、公園、酒吧、KTV等等。

“火鍋+便利店”的形式早幾年就有,只不過最近一段時間舊瓶裝了新酒,便利店火鍋除了涮,還能烤了。

對于便利店火鍋,火鍋餐見采訪了幾位火鍋老板,各有說辭,大致分兩派,一派認為,“是個好形式,可以試試”,該形式拓寬了火鍋行業的邊界;

另一派則認為,“有些不倫不類”,影響品牌認知;當然,也有一部分老板持保留態度,認為“先走走看”。

有趣的是,認為是好形式的老板,多為單店老板;認為不倫不類的老板,多為連鎖店老板;持觀望狀態的老板,開店數則在二者之間。

不同的思維框架,思考方式不同,決策自然不同,觀點無對錯,客觀結果才是最終的權威。所以,在結果出來之前,我們只能分析利弊,無法討論對錯。

便利店火鍋的“利”,顯而易見,比如,多樣的SKU可滿足顧客多元需求、形式新穎易吸引顧客打卡分享自傳播、自助模式降低人工成本、豐富行業等等。

但弊端也同樣明顯。

火鍋是個“豐儉由人”的餐飲業態,打個比方,同樣的店,同樣的兩個人,幾十塊能吃飽,上百塊也能吃下去,客單價的跨度與其他餐飲業態比,相對較大,而且SKU越多,客單價跨度越大,顧客的體驗跨度也越大,換言之,有人認為“超值”,有人則可能認為“超不值”。

如果根據“營業額=客流量×客單價”的公式,客單價不穩,客流量再不能保證每天平穩,營業額就會打相當大的折扣。

當然,客單價不穩,反過來也會影響客流量——顧客對品牌的認知就會出現混亂,因為他搞不清你屬于低中高的哪一檔,同時也搞不清,以自己的檔次,能否進去消費,一旦體驗與預期不符,就不會回頭了。

如果根據“營業額=座位數×客單價×翻臺率”的公式,那么,便利店火鍋對翻臺率的要求就會很高,因為便利店火鍋基本在300平以上,不翻夠一定量的臺,幾乎無法盈利。

如果根據“營業額=高毛利菜品+低毛利菜品”的公式,顧客自助取菜,因無人引導而造成低毛利產品賣得多、高毛利產品賣得少,那么,看似營業額挺高,實際卻掙不幾個錢。

計算營業額的公式還有很多,諸如外賣+堂食,時間段計算法等等,在此不再贅述。

另外,便利店火鍋的SKU遠多于普通火鍋店,一般會在200款以上,少一些,也得150款以上,這對于資金、庫存和供應鏈都提出了更高的要求,同時,SKU多,相對應的店鋪面積要大、房租要高、人員要多(即便顧客自選菜品,服務也得跟上),以及各種水電成本,都是大開銷。

而這些開銷,全靠客流量支撐,客流量跟不上,店越大,倒閉速度越快。

若只看公式和推理,便利店火鍋實在不能算是一門好生意。

當然,如果你的客流量十分穩定,或呈穩步上升趨勢,翻臺率很高;抑或你的客單價很穩,跨度不大,且有一定品牌影響力,供應鏈成本低、資金雄厚不怕疫情斷客流,以上的公式和推理可忽略不計。

不過,對于想開便利店火鍋或準備做復合業態火鍋的諸君,還應謹慎決策。

最后

同樣的餐飲業態,有人能跑出來,有人則倒在半路,這與業態本身無關,卻與思維方式緊密相連。

思維決定習慣,習慣決定性格,性格則決定你火鍋店的最終命運,這也是兵法中“先勝而后兵”的道理。

發表評論

登錄 | 注冊