連“盈”6個季度,拼多多為啥還沒底氣?

來源/伯虎財經(jīng)

撰文/東籬

日前,拼多多第三季度財報出爐,當(dāng)季營收355.04億元,同比增長65%;歸母凈利潤105.89億元,同比增長546%。至此,拼多多已經(jīng)連續(xù)6個季度實現(xiàn)盈利。

在電商平臺日子越過越緊巴的當(dāng)下,拼多多的增長勢頭卻一次次突破市場預(yù)期,而且在增速和凈利潤方面,都足以讓阿里、京東這兩個電商老大哥“眼紅”。

財報顯示,雖然阿里和京東今年第三季度2000多億元的營收遠(yuǎn)超拼多多,但在營收增速上,阿里3.2%和京東11.4%的同比增速遠(yuǎn)低于拼多多的65%,而且拼多多105.89億元的凈利潤也高于京東的60億元和阿里的-205.61億元。

面對如此亮眼的業(yè)績,拼多多內(nèi)部卻顯得尤為低調(diào),并強(qiáng)調(diào)“三季度臨時賬面利潤增加具有偶發(fā)性,不建議將其作為公司未來盈利情況的參考。”而這也不是拼多多第一次這么低調(diào)了,今年中期報告發(fā)布時也是如此。

難道,拼多多“爆炸式增長”的業(yè)績,當(dāng)真只是不可持續(xù)的偶然事件?拼多多的低調(diào),究竟是自謙,還是底氣不足?

01

拼多多如何賺錢?

據(jù)了解,撐起拼多多今年第三季度營收增長的主要業(yè)務(wù)有兩塊,其一是在線營銷及其他業(yè)務(wù),即“投放引流”廣告,其二為交易服務(wù),包括支付手續(xù)費等傭金收入。

財報數(shù)據(jù)則更為直觀,今年第三季度,拼多多的廣告收入同比增長58%至284.3億元,交易服務(wù)收入同比增長102%至70.22億元,廣告業(yè)務(wù)和交易服務(wù)營收合計占比99.99%,是絕對的營收主力和增長來源。

而廣告業(yè)務(wù)和交易服務(wù)通俗來說其實是to B業(yè)務(wù),也就是面向商家的服務(wù),這兩塊業(yè)務(wù)取得的較大增長,離不開商家們“真金白銀”的付出。伯虎財經(jīng)認(rèn)為,拼多多B端業(yè)務(wù)增長面向好主要是由于平臺商家數(shù)量增多,把盤子做大,形成良性循環(huán),進(jìn)而帶動單個商家的廣告和傭金費用增長。

截至今年4月,拼多多活躍商家數(shù)達(dá)到1400萬,同比去年的860萬增長超60%。而且相比拼多多上占大頭的白牌廠家和品牌經(jīng)銷商,品牌旗艦店的數(shù)量也在不斷增長。

據(jù)浦銀國際9月發(fā)布的研報,在拼多多上,品牌商品貢獻(xiàn)的GMV已提升將近 75%,品牌數(shù)量合計占比已經(jīng)提升至41%,包括小米、安踏、百雀羚等數(shù)千家品牌,涉及衣食住行等各個品類。

究其原因,這主要是由于拼多多“百億補(bǔ)貼”等常規(guī)促銷優(yōu)惠,以及疫情背景下平臺承接性價比消費讓其用戶粘性進(jìn)一步提升;其次是拼多多“超星星”計劃持續(xù)發(fā)力,拉動更多品牌商入駐開設(shè)旗艦店;最后,在下半年大促期間商家普遍存在清庫存、沖量需求,拼多多的8.69億用戶讓其成為不可忽視的一大渠道。

知名品牌的涌入讓拼多多的產(chǎn)品從低端擴(kuò)展到高端,吸引來更多高線城市消費者,能夠帶動商家銷量的提升,隨著更多的商家在拼多多賣出了更多的貨,第三季度拼多多以商品銷售傭金為主的交易服務(wù)收入翻倍增長,也就不足為奇了。據(jù)了解,拼多多針對商家在平臺上賣出的產(chǎn)品,會收取0.6%的支付手續(xù)費。

而拼多多的低價流量與低價產(chǎn)品,才是其業(yè)績增長的底層邏輯,這就離不開拼多多創(chuàng)始人黃崢規(guī)劃的Costco+Disney模式,也稱“消費惠普的游樂場”。

(圖源:網(wǎng)絡(luò))

其中“Costco”指聚焦不同消費能力群體對于“低價實惠”的共通需求,通過農(nóng)產(chǎn)品上行和C2M(消費者直連工廠)模式按需生產(chǎn)高性價比商品,并通過拼購更優(yōu)惠促進(jìn)用戶分享獲客;“Disney”則代表通過砍一刀、抽獎等游戲元素促進(jìn)用戶轉(zhuǎn)發(fā),把握社交流量,降低拉新成本,同時延長消費者使用時長,增強(qiáng)平臺粘性。

從拼多多第三季度業(yè)績表現(xiàn)可以看出,Costco+Disney雙模式仍在互相賦能,且形成了平臺形象的正循環(huán):高性價比產(chǎn)品帶來更多流量,更多流量吸引來更多品牌,平臺產(chǎn)品從低端向高端擴(kuò)展,消費者也隨之從低線向高線擴(kuò)展。拼多多的整體平臺氣質(zhì)也在這一過程中不斷優(yōu)化,逐步擺脫早期“Low”的負(fù)面形象,贏得更大增長空間。

商家、用戶、時機(jī),似乎樣樣利好,然而一派祥和的背后實則暗藏危機(jī)。

02

商家投訴,用戶觸頂

“今年最慘的商家是哪個平臺,肯定是拼多多的商家。”

打開抖音,關(guān)于拼多多“套路深”、對商戶不友好的內(nèi)容隨處可見,拼多多“僅退款”政策更是平臺與商家的矛盾中心。

10月14日,微博上一名擁有90多萬粉絲的博主就發(fā)文“炮轟”拼多多的僅退款政策,稱其在拼多多上開通的店鋪,在客戶不列舉質(zhì)量問題證據(jù),也未上傳相關(guān)圖片的情況下退款不退貨,而客服也不予處理。

(圖源:網(wǎng)絡(luò))

原來,根據(jù)拼多多“僅退款”規(guī)則,買家申請退款,30分鐘之內(nèi)賣家無法拒絕,如果過了30分鐘商戶忘記,那么超過24小時后款項便會自動退給買家。更讓商家寒心的是向拼多多平臺申訴時,平臺不予正面回答。

有商家直言:“這是平臺不作為亂作為,討好消費者,培養(yǎng)白嫖黨。”

不過拼多多的“騷操作”還不止這一條。從今年9月開始,就不斷有商家跳出來投訴稱,所有非買家自身原因(不喜歡/多拍錯拍/其他)引起的售后,平臺會每筆強(qiáng)制性從商家賬戶扣除3元,作為無門檻平臺券補(bǔ)貼給買家,而且這個扣款不會給商家發(fā)站內(nèi)信。

據(jù)律師分析,拼多多這一舉措或已違反電子商務(wù)法,屬于利用協(xié)議規(guī)則對商家的交易進(jìn)行不合理限制或者附加不合理條件,向商家收取不合理費用。

可電商平臺并非“法外之地”,拼多多商家們在抖音、微博等互聯(lián)網(wǎng)平臺吐槽發(fā)泄的同時,也已自發(fā)匯聚起來對拼多多發(fā)起聯(lián)合訴訟,并號召集體退店,以“退店潮”督促平臺重視商家利益。

可見,如果拼多多持續(xù)忽視商家,市場份額恐被淘寶、淘特、抖音電商等對手蠶食。

伯虎財經(jīng)認(rèn)為,拼多多如此“不顧商家死活”的背后,或許是對其用戶增量觸頂?shù)慕箲]。

隨著拼多多用戶數(shù)突破8億人,反超京東、淘寶成為最大的電商購物平臺,拼多多的用戶增長率也在觸頂后不斷下滑,到了2021年底,月活用戶數(shù)的增長率已降低至個位數(shù)。2022年一季度后,拼多多不再披露月活用戶數(shù),由此可見其流量或已見頂,用戶增長也遇到了瓶頸。

而用戶是平臺賴以發(fā)展的基石,或許也正如此,拼多多認(rèn)為只要有用戶,有流量,就算平臺政策不友好,商家為了賺錢也不能怎么樣,甚至淘汰掉的也都是自身實力不強(qiáng)的那一批,而用戶卻被吸引并留下來。

可拼多多的此番“顧此失彼”,在“套路太多”“永遠(yuǎn)差一刀”“產(chǎn)品質(zhì)量差”等槽點之下,或許也只是一廂情愿罷了。

面對國內(nèi)用戶天花板,為了保留量和吸引新流量,拼多多選擇在“扎根農(nóng)業(yè)”的同時,“揚帆遠(yuǎn)航”。

03

既要“種地”,也要“遠(yuǎn)航”

拼多多的戰(zhàn)略發(fā)展重點從本季度的財報就可見一斑。

財報顯示,在全行業(yè)走向降本增效的同時,拼多多在營銷和研發(fā)方面的投入?yún)s在大幅上漲。其中,三季度的銷售和營銷支出140.488億元,同比增長40%;研發(fā)投入26.982億元,同比增長11%。

而本季度營銷和研發(fā)支出的大頭,分別對應(yīng)著“海外版拼多多”Temu和農(nóng)業(yè)。

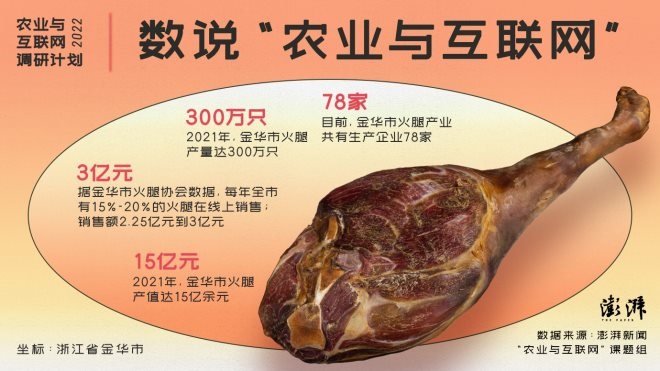

在農(nóng)業(yè)方面,作為全國最大的農(nóng)產(chǎn)品上行平臺,拼多多從2021年第二季度開始開啟了一項“百億農(nóng)研”項目。雖然拼多多表示“百億農(nóng)研”項目將不以行業(yè)價值和盈利為目的,而農(nóng)業(yè)這個看似費力不討好的行業(yè)實則能為拼多多帶來意想不到的穩(wěn)定感。

(圖源:網(wǎng)絡(luò))

首先,“民以食為天”,農(nóng)產(chǎn)品消費有著穩(wěn)固而龐大的市場,2021年我國居民人均食品消費占比就達(dá)到29.8%;

其次,拼多多的大部分客戶位于低線城市和農(nóng)村地區(qū),人均收入和高線城市居民相比較低,而通過對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游的智能化改造和補(bǔ)貼,可以幫助提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率,減少浪費,助農(nóng)增收,提高農(nóng)村人口的購買力,從而改善拼多多人均消費較低的窘境;

最后,農(nóng)產(chǎn)品作為剛需產(chǎn)品,具有高黏性、高復(fù)購、高用戶活躍度的特點,當(dāng)農(nóng)產(chǎn)品成為拼多多的優(yōu)勢品類,就能夠通過“高頻打低頻的打法”,帶動其它品類的銷售,同時還能提升平臺用戶的留存率。

在出海方面,今年9月在北美上線的Temu在國外的打法與拼多多早期如出一轍,其名稱來源“Team Up,Price Down”(買的人越多,價格越低),也與拼多多意思相近,并祭出了“中國互聯(lián)網(wǎng)早期燒錢圈地引流”的打法,高達(dá)70%的折扣力度、免費配送和無償退貨等策略都讓北美電商平臺倍感壓力。

(圖源:網(wǎng)絡(luò))

由此,Temu一經(jīng)推出就取得了不俗的戰(zhàn)績,只用了半個月就登頂了美國 Google Play 購物軟件下載榜第一,并在上線一個多月后日均GMV突破150萬美元,入駐商家數(shù)量達(dá)到近3萬個,SKU在30萬至40萬個,涵蓋了24個一級類目。

農(nóng)業(yè)“保留量”,Temu“促增量”,“種地”和“遠(yuǎn)航”貌似確實能夠緩解拼多多的增長焦慮,但拼多多還有更多的問題需要解決。

比如,產(chǎn)品便宜就勢必面臨著質(zhì)量、款式不盡如人意的問題,導(dǎo)致用戶復(fù)購粘性存疑。同屬低價電商平臺的前輩Wish就已因假貨泛濫、信用崩塌市值跌破1美元,很難說Temu不會重蹈Wish的覆轍。而且拼多多早前還因為類似的問題在2019年被列入美國假貨黑名單,并于2022年被列入退市名單。

可見,低價雖說是拼多多的殺手锏,卻絕不能構(gòu)成拼多多未來發(fā)展的底氣。或許,商家和用戶對于平臺的認(rèn)可,才是拼多多應(yīng)該拿下的底氣,以及取得可持續(xù)增長的根本動力。

參考來源:

1、鯨熵:拼多多農(nóng)業(yè)電商的“三級跳”

2、電商報:逆勢大漲,拼多多做對了什么

3、豹變:商家有多苦,拼多多的業(yè)績就有多甜

4、一刻商業(yè):電商三巨頭混戰(zhàn)2022,誰最猛?誰落后?

發(fā)表評論

登錄 | 注冊