“華為屏幕不行”的背后,是國產屏艱辛的奮斗史

來源/億歐

撰文/X科技實驗室

華為每次發布新手機之后,用的什么屏幕,總是會成為大家討論的事情。接連發生的綠屏門、周冬雨排列、疏油層等等事件,讓我們不禁會問為什么華為的屏幕總出問題?而這個問題的背后則是早期國產手機對國外屏幕嚴重依賴引發的連鎖反應。

今日頭條的朋友,這里是對一切未知感到好奇的X科技實驗室,我們將用5期節目時間,和各位分享【中國手機10年逆襲路】,本期“光變”,來看國產屏幕的上下求索與艱難破局。

中國手機廠商在屏幕上沒少吃過虧。

2016年小米5發布前,小米供應鏈團隊和三星中國團隊發生激烈矛盾,三星決定針對小米斷供AMOLED屏幕。有內部人士透露,后來是雷軍親自出馬,和三星的中國區高管在飯局喝了5瓶紅酒,隨后四次飛到韓國總部專程道歉,才說服三星同意恢復給小米供貨,但要等到兩年后。

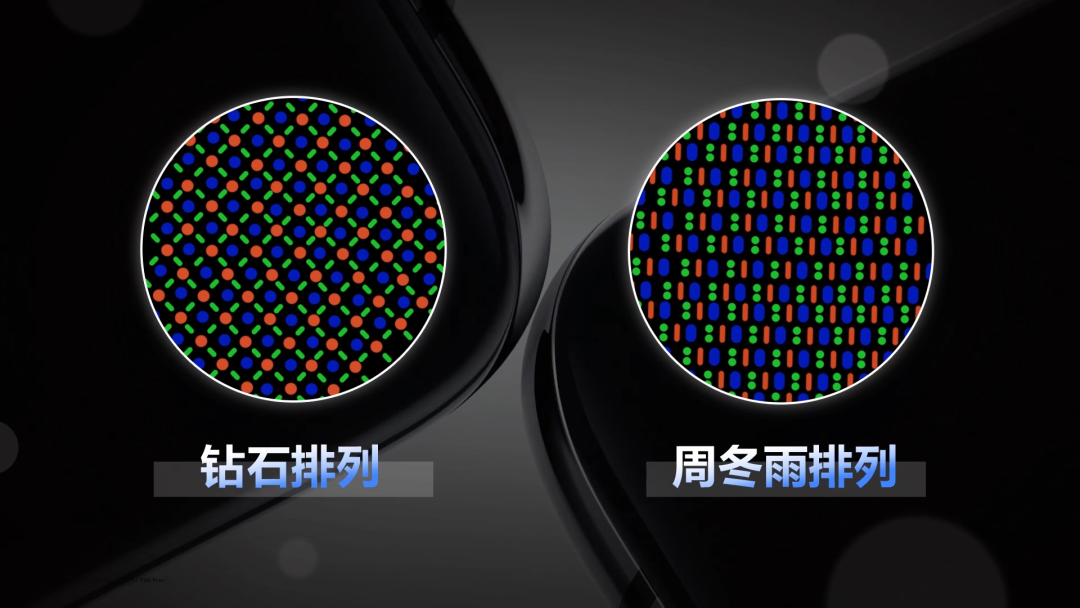

2020年華為在二季度成為全球出貨量冠軍,創造了歷史。然而,由于之前近兩年時間中,華為一直在市售產品中混用“鉆石排列”和所謂“周冬雨排列”兩種屏幕,且測評普遍認為后者顯示效果明顯弱于前者,同價不同質,導致華為遭到部分深度用戶質疑,一些人再次指責華為收割“愛國稅”。

不過因為屏幕受氣的又何止中國品牌。蘋果也是一樣,從2011年開始蘋果和三星打了7年專利官司,中間幾度試圖把三星從供應商名單中移除,而他們雖然在芯片代工方面讓臺積電取代了三星的主供地位,但在屏幕上,卻始終無法找到能替代三星的高質量供應商。

手機品牌所有的不自由,都是因為屏幕對手機來說又太重要了,而造一塊好屏幕卻太難了。

缺自己的屏幕,不是今天才出現的問題。曾經,整個中國電子行業的每一塊液晶屏幕, 都嚴重依賴海外的面板供應商。

特別是00年代,在從顯像管CRT大背頭電視向液晶LCD平板電視轉型的過程中,國產電視公司幾乎就成了,給日韓以及中國臺灣的面板供應商打工的企業,造成了全行業都處于虧損的慘狀。

那中國為什么遲遲不能造自己的屏幕呢?

首先是起步晚,韓國的三星和LG從上世紀80年代就開始研發液晶顯示技術,90年代就已經建成大型面板生產線,而中國從00年代才開始有公司進行相關領域的自主研發。

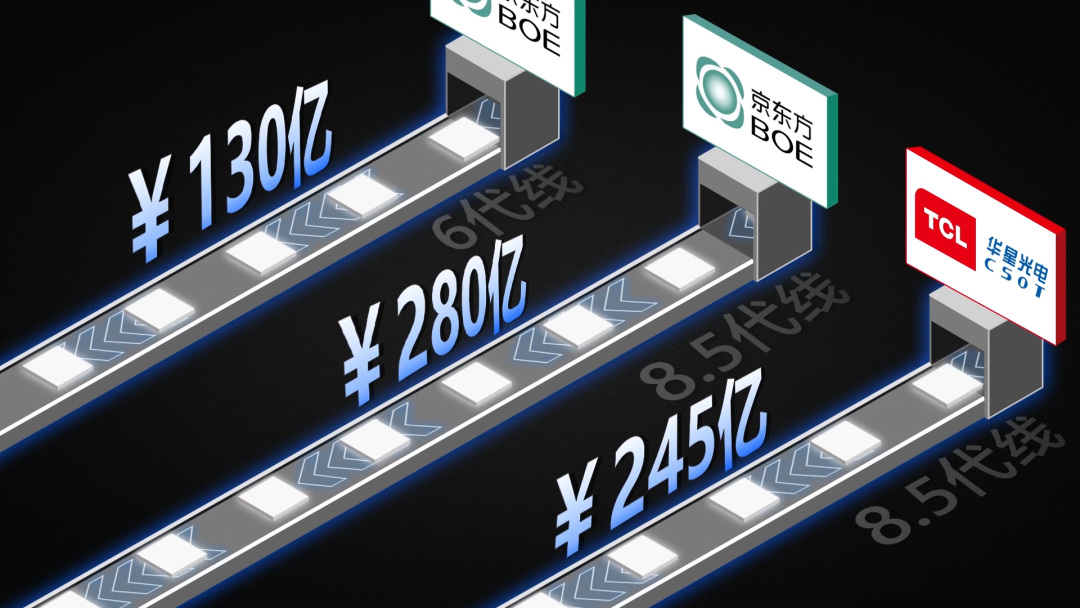

其次是缺錢,無論是技術研發的投入,還是建造生產線的資金成本,都不是普通民營企業能夠負擔的。00年代建一條生產小尺寸屏幕面板的低世代線,成本就為數十億人民幣,要建生產大尺寸屏幕面板的高世代線,成本更會達到百億級別。

最后則是走過一段彎路,00年代末,眾多地方政府開始扶持屏幕面板行業,而當時不少人對中國企業發展高技術產業缺乏信心,仍將希望寄托在外資轉讓生產線的發展路徑上。但是,投入大量成本試圖引進的生產線項目,卻多因外資有意無意的不配合,最終只能草草收場。

轉折發生在2009年,京東方和TCL華星依托于合肥、北京與深圳等地方在財政、土地等方面的支持,開始建設高世代6代線和8.5代線。其中京東方在合肥的6代線的投資總計130多億元,在北京的8.5代線投資總計280億元,而TCL華星在深圳的8.5代線總投資也達到了245億元。

在前途不明朗的情況下,企業和政府賭上了全部身家,這才算開始了中國屏幕面板對日韓企業的追趕。

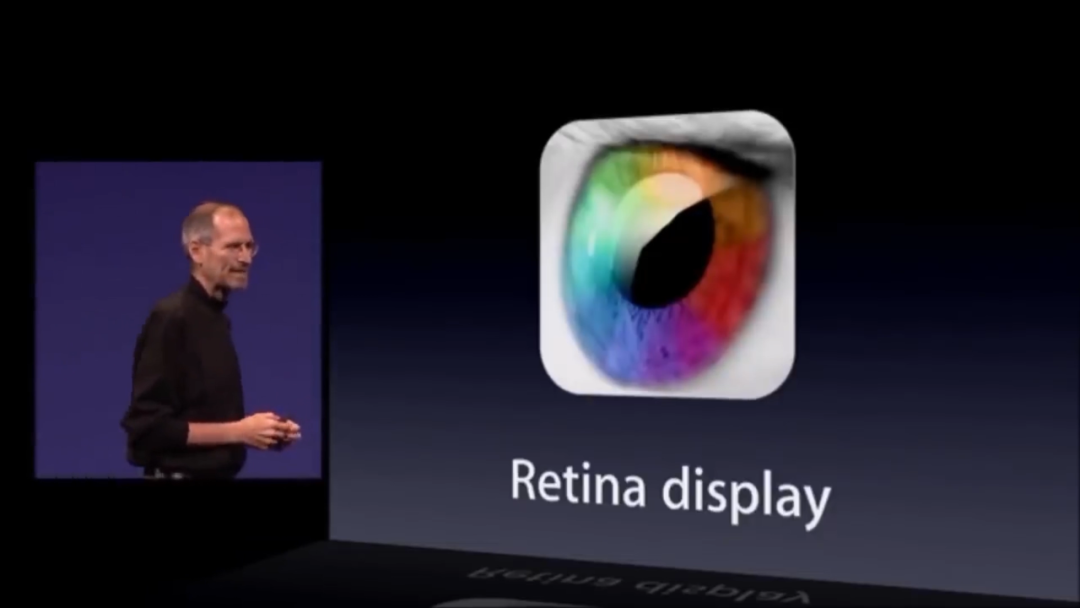

我們再把視線聚焦回手機行業。初代iPhone發布時,喬布斯說要做一個“巨大的屏幕”,由此屏幕成了智能手機的門面。

iPhone 4的“視網膜屏”讓用戶驚艷的同時,也重新定義了電子設備的顯示能力。隨后幾年三星又通過多年的積累,率先在手機上使用了高質量的OLED屏幕,讓手機的屏幕的色彩顯示提升了一個高度。人們普遍的認知里好手機就應該有一塊好屏幕,所以從那時起,如果不能在顯示效果上與蘋果三星看齊,肯定是無法在高端市場站住腳的。

雖然從09年開始,中國的屏幕面板供應商就已經能為國產手機中端產品提供足夠的屏幕,但在高端市場,三星和LG兩家公司很長一段時間內都擁有壟斷地位。

壟斷的結果,不僅體現為小米這樣的手機廠商不敢得罪三星,更體現為貨源的緊俏。三星生產高端屏幕面板的產能其實是有限的,國產品牌需要排隊拿貨。當年三星恢復對小米AMOLED屏幕供貨,但卻要小米等兩年,這并非是要給一個敲打或教訓,而是所有手機廠商都在盯著三星的產能。

特別是當華為在高端機市場高歌猛進,并非他們不想用三星的屏幕,而是單一機型銷量達到千萬級別后,三星自己使用和供應蘋果之后,早已無法滿足華為對的高端屏幕需求,另一方面,三星恐怕也不想任由華為蠶食自己的高端安卓機市場份額。

然而對華為來說,麻煩還不僅僅是拿不到三星的屏幕。

2018年,中興被美國商務部制裁的消息傳出,一葉落而知天下秋,同年,華為在Mate 20上盡量選用國產供應商生產的配件,其中就包括京東方在2017年剛剛量產的OLED屏幕面板。

也就是從Mate 20開始,華為手機出現了“綠屏門”和“周冬雨排列”的爭議,“華為屏幕不行”的吐槽,持續至今。

雖然有國產手機、電視、PC廠商的支持,但屏幕行業沒有那么簡單。雖然以京東方和TCL華星為代表的中國面板廠商,在產量上2018年就反超韓廠,到2020年已經生產了全世界近一半的屏幕面板。但對方畢竟從90年代就已經量產液晶面板,在高端產品上擁有眾多的技術壁壘和專利壁壘。

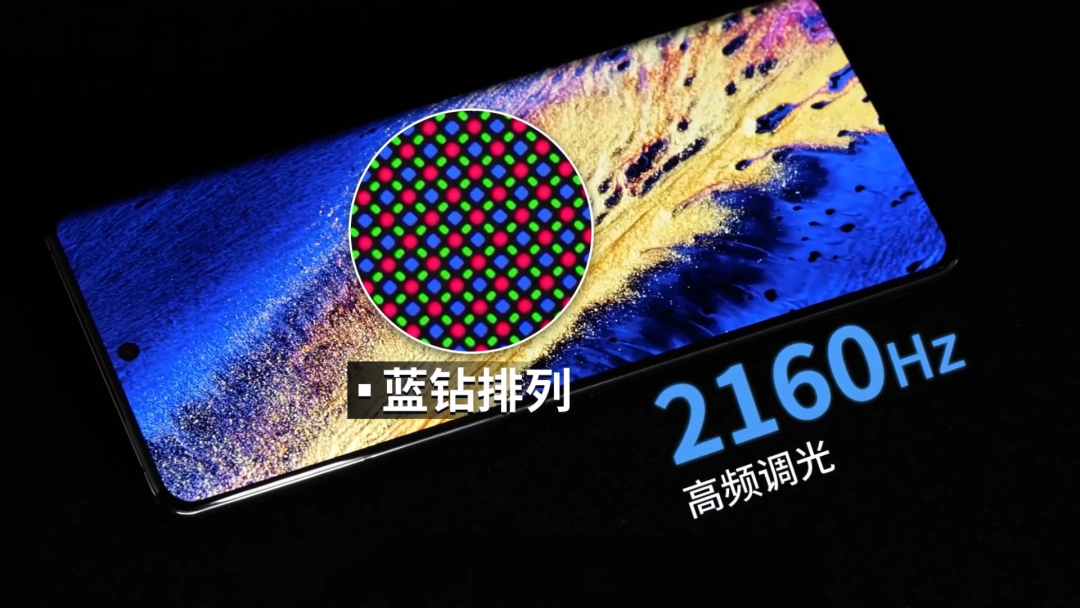

就拿像素排列方式舉例,京東方并非無法造出“鉆石排列”的屏幕,但這種成熟的技術解決方案,是被三星注冊專利保護的,京東方無法使用,才憋出了“周冬雨排列”這種方案。

說到底,科技行業哪有那么多“彎道超車”,只能是老老實實花時間,在研發上持續投入,才有機會盡快追平差距。

不過我們同樣應該看到,國產供應商的確在不斷成長,也讓國產手機逐漸擺脫受制于人的被動。華為在2019年與三星同步量產折疊屏手機,就離不開京東方的支持。

今年,京東方為iPhone 14供應屏幕的傳言幾經反轉,最終被媒體確認。即使是排在三星和LG之后的“三供”,但以蘋果對供應商的挑剔,這足以說明行業內已經認了可京東方的“挑戰者”地位。此外剛發布的vivo新旗艦上,我們也看到了京東方全新的像素排列方式大大提升了顯示效果。

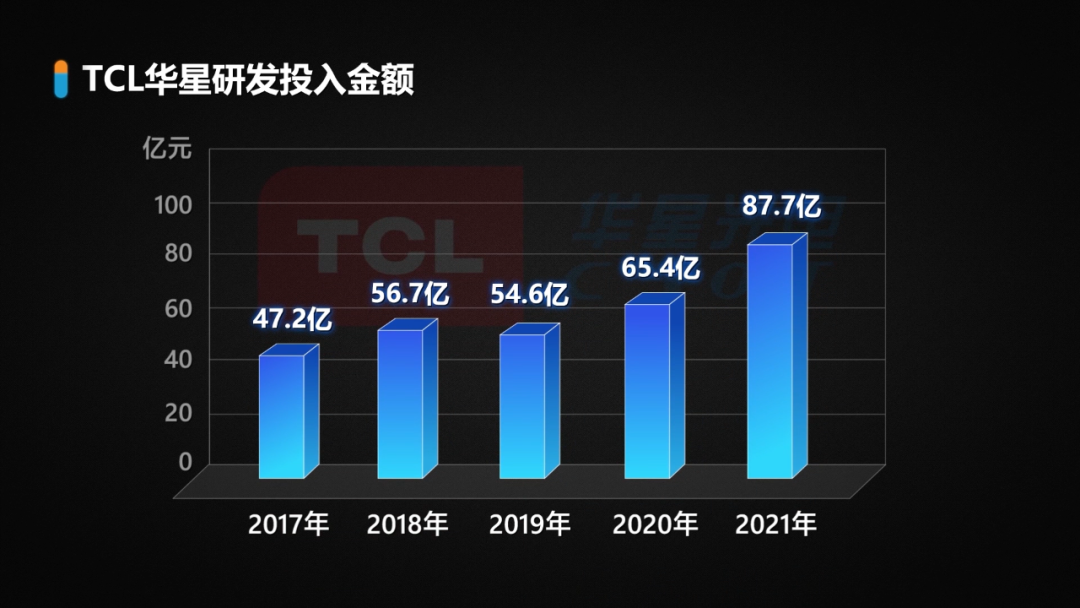

而國內另一家主要供應商TCL華星,研發營收比長年保持在10%以上,目前在Mini LED、QLED、噴墨印刷顯示等高端技術上,都有一定的專利數積累和技術沉淀。與此同時,中國屏幕廠商的成長,也已經開始影響手機行業的競爭格局。

最近一兩年,智能手機創新乏力銷量走低,國產品牌沖擊高端的大背景下,手機屏幕變得越來越卷,在刷新率、亮度、色彩、發光材料等過去顯得細節的技術點上,都展開了慘烈的競爭。

如果沒有京東方、華星等國產面板廠商的存在,中國手機廠商是否會遭到海外供應商的掣肘,中國折疊屏手機是否能在過去幾年迅速普及,甚至把價格下探到8000元以下,是存在很大疑問的。

我們今天講述屏幕的故事,因為它是中國供應鏈一個典型的縮影。

中國擁有全世界最完備的電子供應鏈,然而,這些供應商多是蘋果或其它外資培養的,長年來負責技術含量低、附加值低、利潤率低的分工。

但就是在這樣的情況下,當一些中國企業,積累了足夠的經驗資源、資金、人才之后,開始不應滿足于做一個“主機廠”、“組裝廠”,甚至是外國科技巨頭的買辦。迎難而上,逐漸向核心技術突破,向高端發力,實現更大的市場份額和利潤空間。

當我們回顧中國手機這十年的行業史,華米OV的狂飆是面子,而里子,則是海思半導體、京東方、TCL華星、中芯國際、長江存儲等等企業在高端制造上默默的艱難前行。

也正是這些國產供應商的努力,讓國產手機品牌逐漸站穩了腳跟,也讓中國的手機銷往全球,所以,我們系列文章最后一期,會去看一個特殊的課題:中國手機在海外市場的試水與突破。

參考資料:

1.《光變》,路風,當代中國出版社,2016.3;

2.《萬物生生》,秦朔 戚德志,中信出版社,2021.9

3.《一往無前》,范海濤,中信出版集團,2020.8;

4.小米重生故事,騰訊科技,2017.9;

5.Apple‘s War on Android,Bloomberg,2012.3.30;

發表評論

登錄 | 注冊