王興放棄美團自營打車業務

來源/電商報Pro

作者/老電

頭圖/美團公司

王興宣布美團打車業務調整

許久未見的王興,把大刀砍向打車業務。

近日,美團創始人王興在內部郵件中宣布,經S-team研究決定,網約車業務將從獨立事業部轉為平臺業務,轉入美團平臺,由李樹斌負責,網約車負責人張星遠向其匯報。

具體來說,美團網約車業務將縮減資源和人力投入,放棄自營業務,全面轉型聚合打車模式。而現有的團隊,一部分留在網約車,其余的將分批次調配到其他業務線。

S-team是美團內部的最高決策機構,前段時間離職的美團高級副總裁陳亮,就是這個架構中的成員。

這次調整,是美團在2020年11月底將智慧交通平臺拆分為打車、無人車配送兩大事業部后的又一次大調整。

放棄自營打車,轉向聚合打車模式,意味著打車業務在美團內部的重視程度顯著下降。

作為行業中的后來者,美團從2017年開始布局打車業務,當年2月,開始在南京試運營。在早期擴張階段,美團的姿態十分激進。

當時,美團打車業務由集團二號人物王慧文親自負責。為了擴張地盤,美團打車開啟了燒錢補貼大戰,在南京對司機的抽成為8%,而在上海地區注冊美團打車的司機,可享受三個月內“零抽成”福利。

作為對比,當時行業內的普遍抽成在20%左右。

于是2018年,美團打車在進入上海市場的當天晚上,單量就突破15萬單。

但在這個不錯的開局之后,美團打車卻沒有實現更大的突破。

一方面是因為行業巨頭已形成龐大數量級領先優勢,另一方面,還有更多諸如高德、曹操出行、T3等各種大大小小的打車平臺持續覆蓋,一片紅海之下,美團打車很難擴張領土。

從2017年到2021年,美團打車換了5任負責人,業務模式也經歷了3次轉變,其中還包括美團打車APP下架,又重新上架。在這個過程中,美團打車業務的戰略重要程度也逐漸下降。

原因很簡單,不掙錢。

補貼和燒錢大戰并沒有給美團打車帶來期望中的市場份額。

美團上市時發布的招股書顯示,其網約車司機相關成本從2017年的2.9億元上漲至2018年的44.6億元。目前美團打車的日單量在100萬單左右,其中自營訂單占比約40%,而2022年,美團打車的整體虧損率在15%左右。

此次王興宣布降低打車投入,放棄自營模式,其實是在我們預料之中的。

聚合打車模式成為主流

與美團持續虧損的自營打車模式,行業內對于聚合打車模式,普遍看好。

什么是聚合打車模式?

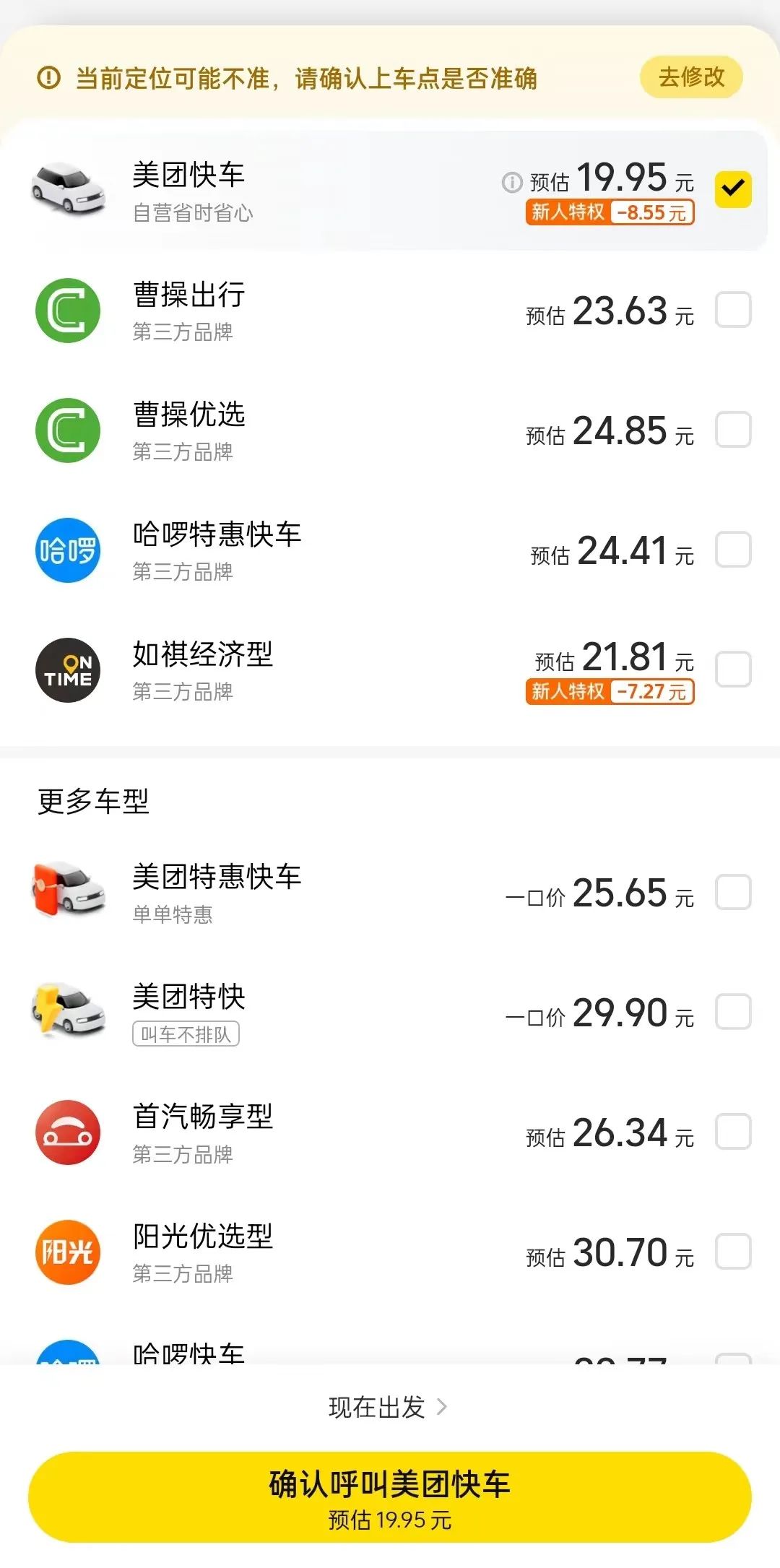

簡單來說,就是把更多的網約車平臺聚集在一個平臺上,用戶可以一鍵叫車、全網比價,是一種更便捷、更高效的供需匹配方式。

圖源:高德地圖APP

聚合平臺,聚的是流量。隨著聚合平臺越來越多,市場上基本形成了網約車平臺和聚合平臺并行的模式。聚合平臺在為乘客帶去了叫車方便,也為中小網約車公司提供流量入口,提升了訂單量,在行業生態中起到了 “流量連通器”作用。

網約車監管信息交互系統披露的聚合打車平臺訂單數據顯示,2022年7-10月份聚合打車平臺的訂單數分別為1.53億單、1.67億單、1.35億單、1.41億單,各占當月網約車總訂單數的22%、24%、24%、25%。

實際上,除了典型代表高德之外,美團打車業務中也早就在2019年上線了聚合打車模式,與自營打車業務共同運營。

對比自營模式來看,聚合模式的優勢和劣勢都十分明顯。

優勢是資金壓力、運營壓力,都很小,不需要太多的人力物力投入,就可以輕松撬動更大的市場。

尤其對于擁有億級用戶流量的平臺來說,聚合打車模式是用戶流量商業化變現的一個“捷徑”。

微信聚合打車、華為聚合打車、高德聚合打車,都是基于此。前段時間,市場上還傳出抖音打車業務的消息,預計抖音很大可能將采用聚合打車模式。

但這種“互聯網平臺提供流量,打車平臺提供服務”的模式,劣勢也很明顯。

相較于自營平臺,聚合模式提高了互聯網平臺對打車平臺的監管難度,客戶服務的權責劃分、打車業務中的安全合規等問題,都更加突出。

2022年 12 月底,有關部門就再次約談了行業內的十五家出行平臺,約談的內容“當前仍有部分平臺公司主體責任落實不到位”,存在隨意調整運營規則、侵害從業人員和乘客合法權益、潛藏安全穩定風險隱患等問題,影響交通運輸新業態健康發展。

在過去一年中,網約車行業,尤其是聚合打車平臺多次被監管部門約談。相信在未來一段時間里,針對聚合打車模式的監管,將進一步完善化。

除了合規和安全問題外,在盈利模式上,由于加入了互聯網平臺第三方,一筆打車消費收入,相當于多了一層中間商,對于服務兩端的司機和用戶來說,將共同面臨,價格提高但收入下降的難題。

總的來說,任何一種模式都有利有弊,在當前互聯網巨頭集體降本增效的背景下,對資金投入和運營壓力要求更低的聚合打車模式,自然更受行業青睞。

巨頭的選擇無可厚非,對于更多用戶來說,如何確保聚合打車模式的安全合規服務質量,才是關鍵難題。

對于美團而言,放棄自營,選擇聚合模式,無疑釋放了更多的精力和戰斗力。一向信奉“無邊界擴張”的王興,開始“集中力量辦大事”了。

美團開始集中力量辦大事

曾幾何時,無邊界擴張,一度成為美團和王興的代名詞。

王興曾說,凡是與生活相關的領域,我們都要參與。美團打車業務,也是在這樣的大背景下誕生的。

不單王興,在當時的電商互聯網行業中,幾乎每個巨頭都懷揣著“超級APP”的夢想。

但是現實卻告訴我們,如果沒有持續的深耕和對行業的深刻認知,持續擴張的第二、第三增長曲線,很可能只是一個夢想。

回看電商行業,阿里的云計算,京東的物流,美團的外賣,無不是在核心力量的全力支持和多年的深耕之下,才跑出來的第二曲線。

年輕的讀者可能不太清楚,美團最早并不是送外賣的,團購才是美團的核心業務,外賣業務的成功,是美團完成的第一次核心能力變軌。

在互聯網用戶流量見頂的當下,多線作戰、多線勝利的無邊界擴展,更加成了一個遙不可及的夢想。

似乎只有手握巨量活躍用戶的抖音,還在朝著超級APP的路上狂奔。但肉眼可見的是,抖音的實際業務擴張速度,也慢了下來。

所以,對于當下的美團來說,降低打車等業務的投入,將更多精力集中起來,是一個正確的決定。

集中力量來干什么?三個字,大零售。

實際上美團核心戰略的視角,在2021年就變了,2021年9月,王興提出美團的戰略從“Food+Platform”升級為“零售+科技”。一個月后,美團內部成立特別小組,負責零售相關業務的討論和決議。

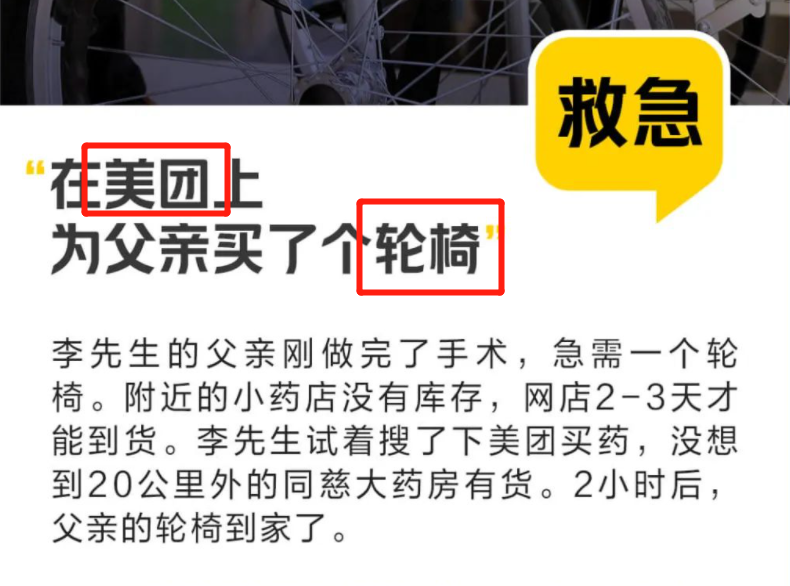

圖源:美團公眾號

在外賣戰役大獲成功后,美團一直在思考下一步該怎么走,現在回看的話,拓展打車、單車等出行業務,重點投入生鮮業務,這些多元化擴張似乎是美團在大范圍的試錯。

但似乎一直沒找到明確的出路,直到三年疫情和社區團購降溫,美團的戰略重心終于鎖定到了大零售版圖,美團閃購就成了尖兵。

誕生于2018年的閃購,聯動美團現有的配送網絡,開始朝著從送餐到送萬物的路上狂奔,相較于屢攻不下的打車業務來說,這才是獨屬于美團的新故事。

去年第二季度,美團閃購的日均訂單量達到430萬,到了第三季度這個數字就沖到了970萬單。

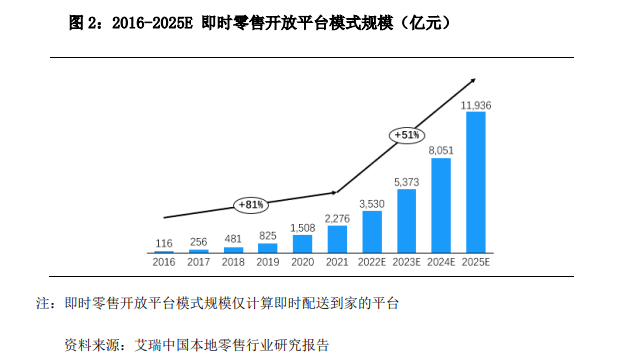

圖源:中國連鎖經營協會報告

有意思的是,在美團通過外賣積累的配送能力,找到即時零售新故事之后,外賣市場開始迎來更多玩家的進攻,但在本地配送這個核心能力上,美團還處于領先地位。

在打車業務收縮的同時,美團閃購悄悄進入電商主戰場,提前開啟3.8購物節。在印象中,很難由外賣小哥配送的大件商品,美團也開始持續優化。

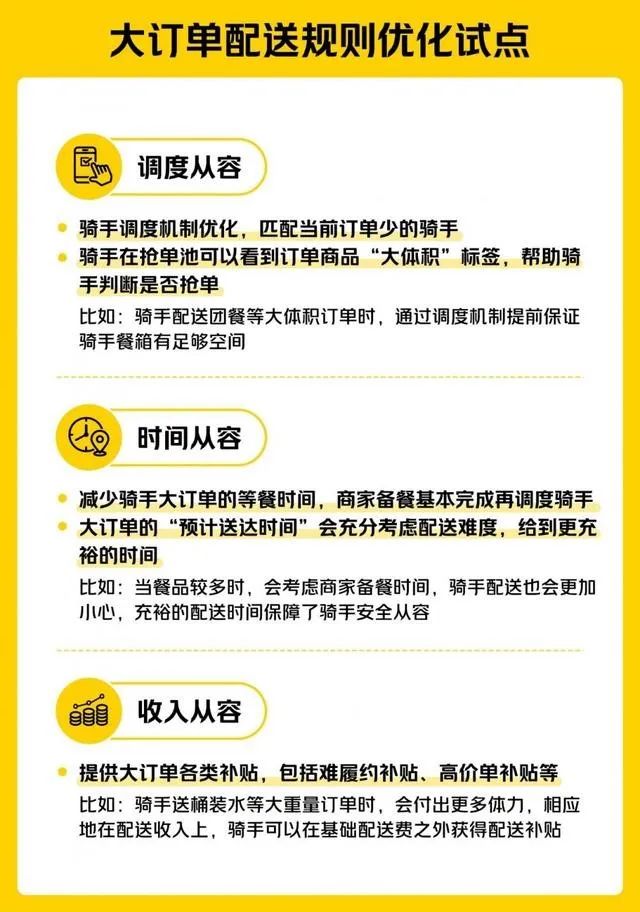

上個月,美團配送宣布大物件訂單優化舉措,針對鮮花、美妝、手機等“大體積、大重量、高價格”的訂單分別優化配送規則,

總的來說,王興宣布美團打車業務降低投入,全面轉型聚合模式,是行業預料中的方案。相較于打車業務的落寞,我們更應該注意到,美團正在集中力量辦大事,將核心主力集中于美團閃購上,建立自己的大零售版圖。

目前來看,理論上外賣可以送萬物,但現實中往往很難滿足所有需求。美團,就奔跑在驗證“萬物到家”的路上。

這條路的想象力,可比打車業務美好多了。

發表評論

登錄 | 注冊

VIP專享頻道熱文推薦: