雅詩蘭黛賣不動貨,到底是哪兒出了錯?

來源/遠川研究所

撰文/黎錚

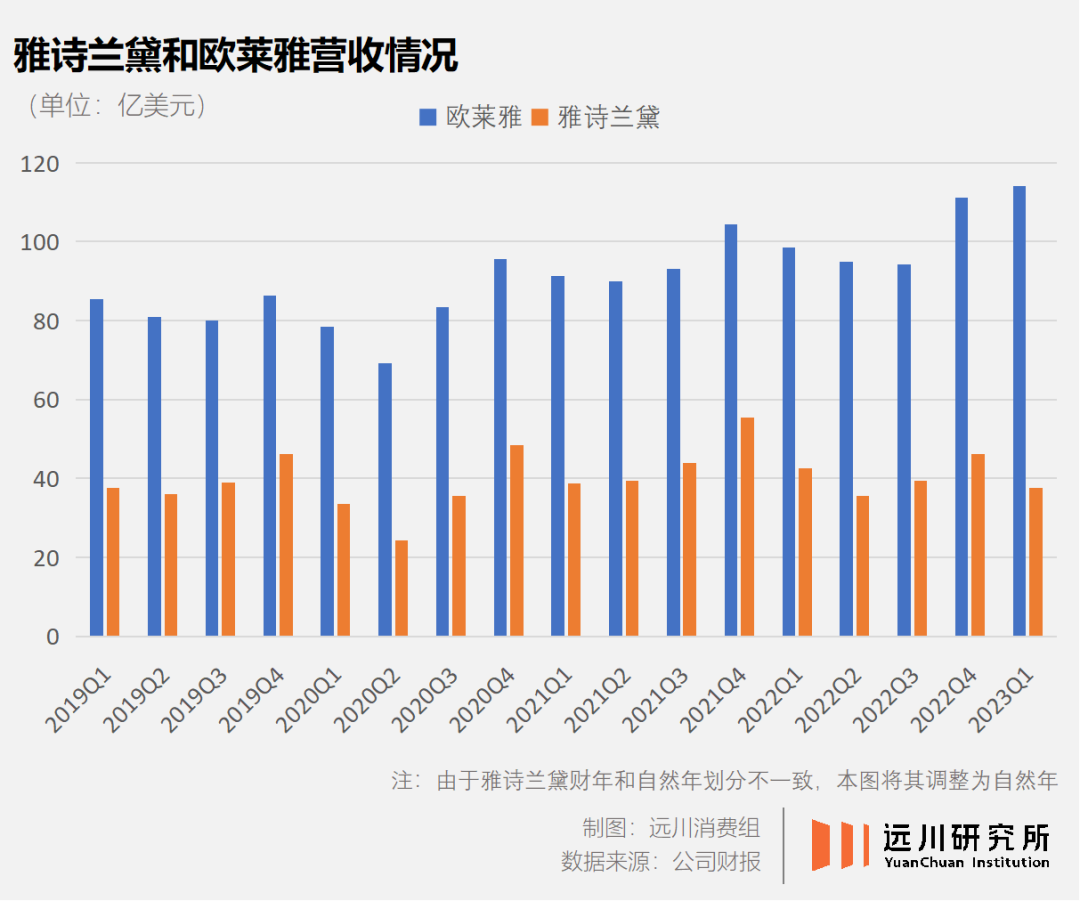

過去一年,雅詩蘭黛和歐萊雅這對纏斗已久的化妝品龍頭,可謂活在冰火兩重天里。

歐萊雅創造了十年來銷售額與增長率的新紀錄,全年銷售2786億人民幣,每天凈賺超過1個億,順便將家族繼承人送上全球女首富的寶座。

另一邊的雅詩蘭黛卻深陷增長乏力的泥沼:連續四個季度業績下滑,今年一季度,營收下跌了12%,凈利潤更是暴跌了72%。

雪上加霜的是,野蠻人Nelson Peltz、奢侈品集團LVMH爭相收購雅詩蘭黛的傳聞忽而四起,逼得雅詩蘭黛第三代繼承人不得不出面回應:

作為一家75年歷史的家族企業,我們堅持長期主義,不會被外界的噪音嚇倒[2]。

雅詩蘭黛家族嚇沒嚇倒不好說,股東們倒是真的怕了:就在財報發布后,雅詩蘭黛股價一度暴跌21%,創下1995年上市以來的單日最大跌幅[3]。如今相比2022年初的最高點,雅詩蘭黛的市值腰斬,只剩658億美元。

此時的歐萊雅,市值超過2000億美元。

雅詩蘭黛集團曾是一代中國消費者由儉入奢的老師,將貴婦生意做得風生水起——小棕瓶套裝一度是送丈母娘的標配,4000元一罐的海藍之謎面霜在小紅書被奉若神明。因此在許多人印象中,它本該是一個與歐萊雅勢均力敵、同在鄙視鏈頂層的美妝帝國。

但如今,它們卻像拿著兩套截然不同的劇本,一個高歌猛進,一個垂頭喪氣。這讓人不禁想問,雅詩蘭黛到底怎么了?

01

樂觀的代價

財報電話會上,雅詩蘭黛將種種不如意歸咎于旅游零售渠道的失利。

旅游零售,指包括機場、市內、飛機和郵輪上的免稅店在內的渠道,簡單理解,就是專做有錢人的生意。耕耘近30年,雅詩蘭黛把旅游零售做成了增速最快的業務之一,自己也成了這一渠道最大的美妝集團。

2009年,旅游零售還只占雅詩蘭黛全年銷售額的6%,到2021財年卻達到28%的新高,約為315億元,可謂疫情期間撐起業績的最大功臣。同樣是在免稅店賣貨,歐萊雅的占比就只有10%左右[1]。

海南是其中最大的一塊香餑餑。疫情讓國人習慣了關起門來消費,直接促使中國免稅市場的全球占比從2019年的14%,逆勢上漲至2021年的29%,香水化妝品又是其中的大頭,比如中國中免的香化收入就占了七成。

直到去年夏天,海南免稅城里都是一片火爆,小棕瓶也還是柜臺上的搶手貨。高管們掐指一算,發現每十個中國人只能湊出兩本護照,但80%的中國人都會去海南旅游[1],雅詩蘭黛不由得對海南信心大漲。

但短短一年,情況急轉直下,功臣轉眼就成了負累:今年一季度(22財年Q3),雅詩蘭黛在全球旅游零售渠道的銷售額同比大跌45%,近乎腰斬。

雅詩蘭黛對此的解釋是:消費復蘇不及預期,韓國和海南的免稅店賣不動貨了。

這場業績會上,“中國”與“海南”作為高頻詞匯分別被點名28次和19次。高管們怎么也想不明白,2021年還在海南爆買的中國人,怎么突然就捂緊口袋了?

怪只怪雅詩蘭黛太自信。

去年下半年,海南籠罩在疫情陰影下。市場一片凋零之際,雅詩蘭黛和旅游零售商們卻早早開始準備迎接消費復蘇,一個忙著加班搞生產,一個忙著追加訂單。

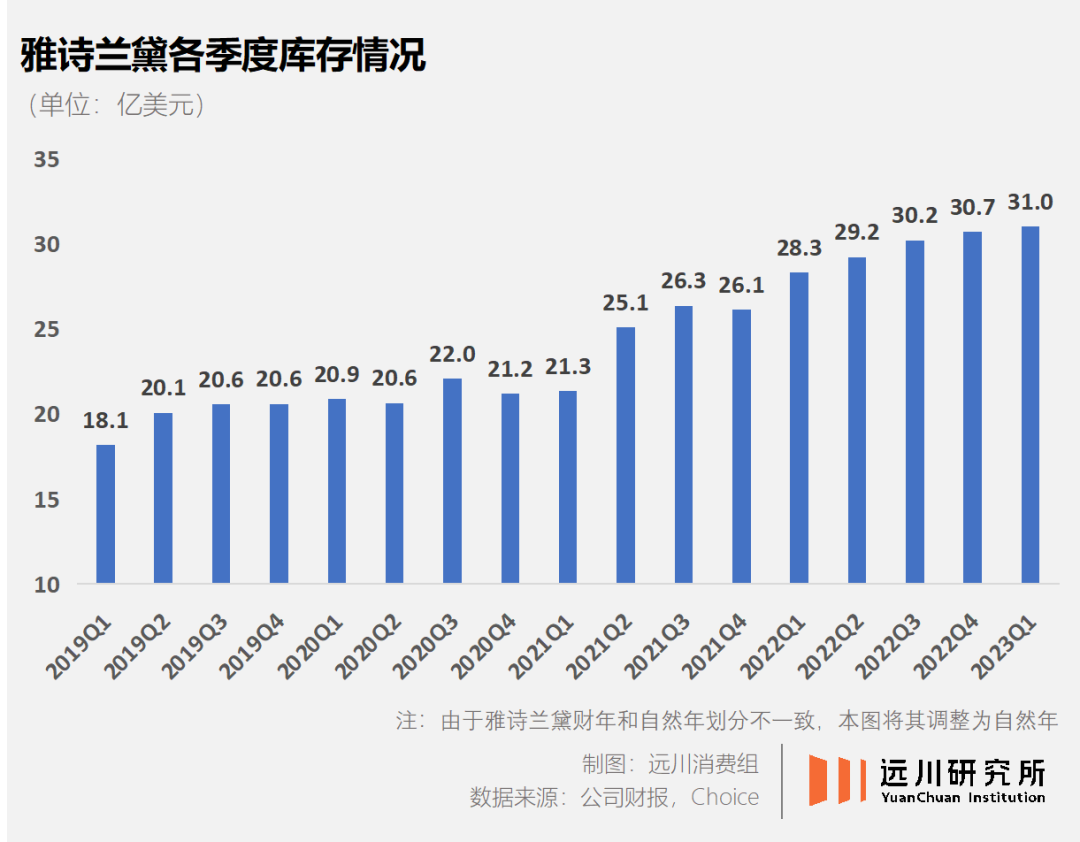

要命的是,雅詩蘭黛的供應鏈遠不如對手歐萊雅靈活,在亞洲投資建廠、設立物流中心也都是這兩年才有的事。通常情況下,零售商至少需要提前6個月訂貨[4],結果就是游客還沒來,倒先攢了一堆庫存。

而當傳聞中的消費復蘇在今年春天姍姍來遲,海南消費市場雖然同比增長,免稅商們卻驚恐地發現,庫存堆太多,消費者不夠用了。

過高的預期和遲緩的供應鏈,共同造就了一場空前的庫存危機。免稅商們只能一邊打折清庫存,一邊砍掉新訂單,最終導致了雅詩蘭黛的業績滑鐵盧。

這種困境看似只是暫時的,畢竟只要折扣力度夠大,庫存總有賣完的那一天。但在庫存風波之下,還有一場更為久遠且致命的危機。

02

飲鴆止渴

危機的源頭不是別人,正是雅詩蘭黛曾經的親密戰友——免稅商。

疫情三年,本就依賴旅游零售的雅詩蘭黛,與免稅商們的利益關系變得空前緊密。明面上是有錢一起賺,但當生存問題變得愈發迫切,這對難兄難弟之間便出現了微妙的裂痕。

2020年新冠爆發之初,中國中免立刻開啟促銷模式,宣布雅詩蘭黛旗下所有品牌三件以上6折(后因被投訴而取消)[5]。

此后三年疫情反復,全球機場門可羅雀,打折促銷也就成了免稅店的常態。代購、主播乃至平臺趁機做起搬運工,朋友圈上演著一輪又一輪價格大跳水;淘寶和拼多多的官方補貼頻道里,遍地是2-3折的雅詩蘭黛,同集團的倩碧和悅木之源也沒能幸免。

國內旅游零售商的親自下場,更是讓情況雪上加霜。以中國中免為首的免稅集團為了自救,不惜犧牲利潤,也要在自家小程序做起電商生意。2022年,中免的線上有稅商品賣了280億,其中近95%都來自香水和化妝品。

今年618的“全網最低價”之爭里,李佳琦前腳剛公布offer,其中一款雅詩蘭黛套盒售價2580元,后腳就有線下專柜推出同款套盒,正好比直播間便宜500元[6]。

不過誰也沒料到,最后是中國中免高喊著“天天都是618”的口號入場,直接把價格殺到一字頭,還沒有代購賺差價。

曾經憑機票購買、還要限額的打折商品,如今早已不限量供應。中免們流血自救時,雅詩蘭黛看似從中收獲了業績增長,實際上卻是在飲鴆止渴,親手把自己帶進了兩個無力解決的大坑里:

最直接的問題是價格體系崩盤、渠道自相殘殺。道理很簡單,當消費者對300元的小棕瓶習以為常,誰還會為商場專柜和旗艦店里的正價商品買單?

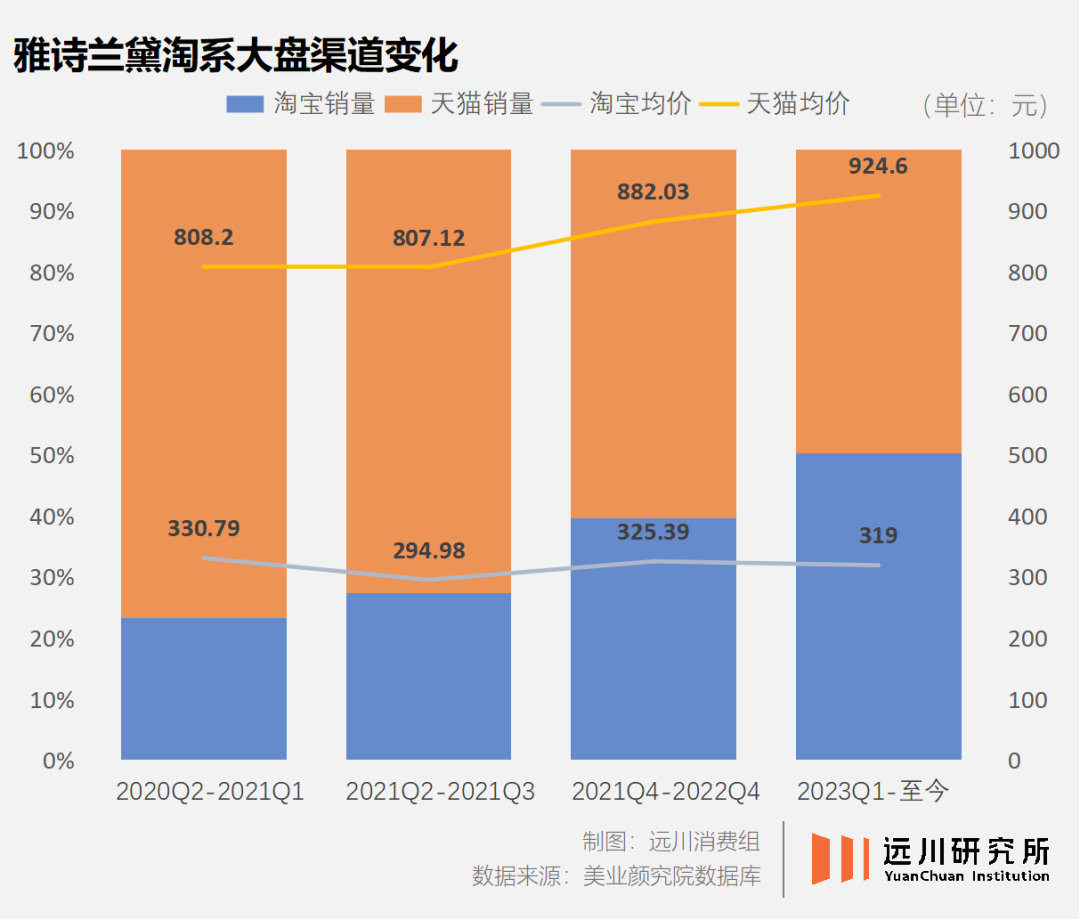

就拿雅詩蘭黛的淘系大盤來說,疫情三年,淘寶C店在雅詩蘭黛淘系銷量的占比一路飆升,甚至超過天貓渠道——這意味著,大半消費者都被均價只有官方渠道1/3的“不明貨源”給薅走了[7]。

更致命的苦果還在后頭——品牌價值受挫,高端定位漸失。

疫情三年,雅詩蘭黛集團為了保住品牌調性,連續五次對旗下品牌漲價,最近一次是今年年初,漲幅在10%以內[9],但結局都是“明漲暗降”,消費者總是能找到更低的折扣。

當“官方零售價”名存實亡,一個每天都在擊穿最低價的貴婦牌,還能稱之為貴婦牌嗎?

LVMH集團掌舵人Bernard Arnault或許是最早想明白這個問題的人——今年年初,他揚言要清除其在全球旅游零售業的平行渠道,確保人人都能“公平”地花大價錢買LV。

老對手歐萊雅對旅游零售渠道的態度也相對保守。相比之下,雅詩蘭黛未必不知道過于依賴旅游零售的風險,只是當疫情來得突然、猛烈又漫長,它才發現自己不像對手那么游刃有余。

這幾乎是它僅有的選擇。

03

無牌可打

2022年,雅詩蘭黛和開云集團為了買下TOM FORD爭得頭破血流。最后,雅詩蘭黛一路把價碼抬到28億美元,創下當年奢侈品行業收購記錄,這才如愿將TOM FORD收入囊中。

逆風局里下血本,無非是因為雅詩蘭黛的手上無牌可打。

多品牌矩陣是化妝品集團公認的穿越周期秘訣。就拿做美發產品起家的歐萊雅來說,旗下30多個品牌大多是收購而來,不僅橫跨護膚、彩妝、香水、護發等領域,也覆蓋了從高檔到平價的各種梯度。

每當市場變幻,歐萊雅都能拿出一張對應的王牌。2008年金融危機后消費萎靡,歐萊雅靠著一眾平價彩妝線來支撐業績;幾年前,中國市場被講平替故事的新國貨占領,歐萊雅又將經營重心轉向高端線,高檔化妝品部門同比增長21%,成為集團第一大營收部門。

雅詩蘭黛同樣靠收購攢下20余個品牌,但它的問題在于,扛起收入的核心品牌數量還是太少——在重金收購TOM FORD以前,雅詩蘭黛只有4個年銷售額超過10億美元的品牌[1]。

相比之下,歐萊雅的組合牌就豐富得多。截至去年,歐萊雅有8個品牌的年銷售額超過10億歐元[1]。

更尷尬的是,雅詩蘭黛的家底越來越薄了——老牌銷冠大多難逃品牌老化的魔咒,如今正缺少新的大單品續命。

在主陣地的高端市場,主品牌雅詩蘭黛深受渠道價格體系崩盤之困,La Mer獨力難支,上個季度也出現了業績下滑。

早在2020年,雅詩蘭黛就已將中國高端化妝品市場第一名的位置拱手讓人。靠著赫蓮娜、蘭蔻、YSL、GIORGIO ARMANI等一眾品牌,歐萊雅以18.4%的市場份額超過了雅詩蘭黛[7]。

而在中低端市場,一款小黃油乳液走天下的倩碧、一瓶菌菇水紅遍全網的悅木之源,如今也都偃旗息鼓,落得線下撤柜的下場[10],全靠常青樹M.A.C和Bobbi Brown撐場面。

新銳品牌更是命途坎坷。很少品牌能成為TOM FORD,收購回來就是一條粗壯的大腿;大多數時候,護膚品牌Beeca才是標準結局——從2016年被收購,到被2021年宣布關停,Becca只在雅詩蘭黛手里活了五年[11]。

雅詩蘭黛原本就青黃不接,迎頭又撞上了更大的麻煩——疫情三年徹底改變了生存難度。市場環境變得更加復雜,化妝品消費在一片混亂中走向了兩極分化:奢侈的更奢侈,不夠奢侈的都被替代了。

一邊是“可負擔的奢侈品”定義正在被改寫。2000塊錢一瓶的香水取代幾百塊的口紅,成為新的慰藉。在歐萊雅、雅詩蘭黛的財報里,香水都是增速最快的品類。

與此同時,高奢市場的競爭也在變得更加激烈。愛馬仕親自下場賣口紅,LVMH集團挖角前歐萊雅高管執掌其美妝部,開云集團也在今年成立美容部門。

奢侈品集團對貴婦們的化妝臺虎視眈眈,背后的考量令人暖心——中產沒錢買包,化妝品總買得起吧?

而在另一邊,是功能性護膚彎道超車,國產替代異軍突起。

都市麗人囊中羞澀,精致寶媽節衣縮食,她們都只關心一件事:性價比。小棕瓶、神仙水的黯然失色,成就了A股市場的“消費降級概念股”珀萊雅。

2022年,歐萊雅的表現堪稱教科書:高檔化妝品部門和大眾化妝品部門雙雙破千億。十億歐元俱樂部里,既有高端定位的蘭蔻、YSL,也有大眾取向的歐萊雅和美寶蓮,貴婦牌和平價之光共同撐起了這一年的業績。

相比之下,湊不出一副組合牌的雅詩蘭黛,只能孤注一擲地押注旅游零售渠道。

經濟下行的痛擊接踵而至,真正讓雅詩蘭黛無力招架的,是一個容錯率更低的版本環境。

當互聯網公司終于學會把賺錢當成第一要緊事,當投資人再不相信燒錢換增長的小概率事件,就連寫字樓里的打工人都在茶余飯后盤算起副業時,靠一根長板就能立足的好光景已成往事。

如今誰的短板更少,誰沒有軟肋,誰的抗風險能力更強,誰才有機會活下去。就這一點而言,一個普通打工人,和一家千億上市公司,境遇竟是如此相似。

參考資料

[1] 雅詩蘭黛、歐萊雅公司財報

[2] Estée Lauder Cos. Backs Group CEO and Leadership Team in Internal Memo, MMD

[3] Estée Lauder Shares Drop Most On Record, WSJ

[4] Estée Lauder Is Missing Out on the Beauty Sector Rebound — Thanks to China, Bloomberg

[5] 疫情影響機場零售額,免稅店用3件6折的海藍之謎救場, 界面新聞

[6] 失寵”中國市場市值暴跌 雅詩蘭黛掀價格戰拼銷量, 新快報

[7] 國貨崛起,看好本土化妝品發展,東莞證券

[8] 雅詩蘭黛的災難,量化內窺品牌過度分銷導致的崩潰, 數里話

[9] 在華爭斗30年,雅詩蘭黛敗給了歐萊雅, 市界

[10] 下滑60%!雅詩蘭黛旗下多個品牌面臨撤柜, 化妝品財經在線

[11] Estée Lauder Is Closing Becca, WWD

發表評論

登錄 | 注冊

VIP專享頻道熱文推薦: