解救王健林的“白衣騎士”,單偉建如何讓交易各方獲利?

來源/中歐商業評論

撰文/尹曉琳

1969年,一個北京少年“上山下鄉”來到內蒙古戈壁灘,任務是“屯墾戍邊、修理地球”。他在那里晝夜不停地挑泥挖渠,在零下20度的冬天去冰上割蘆葦,常常饑餓難捱。但他也見縫插針地躲在做豬食的灶房里閱讀自己能找到的任何東西:一本航空雜志、馬克思的《法蘭西內戰》甚至無書可讀時的殺蟲劑手冊。

這種好學的精神與沉勇、倔強一起,構成這個少年的精神內核,讓他得以穿越至暗,在無法決定命運的時代反身性地改變了自己的宿命。

6年后,這名戈壁知青在幾經周折后重續學業,進入北京對外貿易學院(現對外經濟貿易大學)讀書,并于1980年成為新中國第一批公派美國的留學生之一,導師是后來成為美聯儲主席的耶倫。再后來,他因帶領新橋資本收購韓國第一銀行和深圳發展銀行而聲名大噪,被《財富》雜志譽為“PE之王”。

這名戈壁青年就是單偉建。如今,他領導的太盟投資集團是亞洲最大的私市股權基金之一,管理的資產規模超過500億美元。

這位“教授型交易撮合者”已在國內出版了自己的第二本書《金錢博弈》,以親歷人的視角揭秘了一場里程碑式的交易。1998年亞洲金融危機期間,單偉建率領團隊與韓國政府展開歷時15個月的艱辛談判,最終以5億美元獲得韓國第一銀行的控制權,并于5年后以33億美元作價賣給渣打銀行。

他是少數不僅未受危機影響反而成功掘金的金融獵手。今時今日,在一個大周期的末端,人們不知道新周期將以何種方式到來,但深諳市場節奏的單偉建,也許早已做好隨時出手的準備——低點買入、價值改造、等待多周期共振向上。

走出戈壁的判斷力和堅韌性,伴隨他穿越日后的每一個無人區,并且仍在進行中。

醒能述以文者

單偉建有著時下愈顯珍貴的表達欲。

幾年前,他寫了一本名為《走出戈壁》的回憶錄,講述了峰回路轉的早期人生。故事最后以“常春藤教授”收尾。博士畢業后,單偉建曾短暫地在世界銀行工作,之后在沃頓商學院執教6年,并于1993年春天入職摩根大通,開啟了作為金融家和投資人的新歷程。

第二本書《金錢博弈》的時間線正是接續《走出戈壁》向后延展。香港中文大學前校長劉遵義說,重振韓國第一銀行是私市股權投資運作的經典案例,他已經開始期待《金錢博弈》的續集。在韓國取得成功后,單偉建將投資方向轉向中國,率隊收購了深圳發展銀行。

一個傳奇投資人為何愛寫書?私市股權基金行業已經存在30多年。在美國,由私市股權基金控制的企業的個數是全部上市公司的兩倍多。這個行業卻一直籠罩在神秘之中,尚未有內幕人詳細地講述過一筆重大投資自始至終的故事。

近代最著名的案例是KKR在1988年斥資250億美元收購了美國RJR納貝斯克公司。《華爾街日報》的兩名記者追蹤這起轟動市場的事件,出版了《門口的野蠻人》。故事很叫座,但很少有人知道,KKR最終不但沒有賺錢,還賠了不少。大部分相關書籍,要么是外部人視角,要么只講收購過程,卻不涉及收購之后做了什么以及如何退出。

金融界流傳一句話,“財富猶如蘑菇,長在陰暗之處。”但單偉建覺得這句話是“胡話”,因為參天大樹只有在陽光下才能生長,蘑菇算什么呢?

倒不是沒人愿意寫,只不過,寫東西和做投資本來就是兩回事。而他恰巧教過書,有寫作的背景,又有素材和內幕,于是就寫了。

“我無非就是‘醒能述以文者’。”單偉建說。歐陽修在《醉翁亭》里寫道,“醉能同其樂,醒能述以文者,太守也”,意即我跟大家一塊去游山逛水,吃喝玩樂,但是我和別人稍有不同,就是醉能同其樂,醒能述以文。

清醒而堅毅如單偉建,自然有記日記的習慣。他謙稱自己的日記只是“流水賬”,但正是這些“流水賬”使他足以回憶起各種細節。《金錢博弈》中充滿了細節白描,包括人物的表情和當時的天氣。比如,他描述第一次見面時的韓國金融監督委員會主席李憲宰,身材不高,面容清癯,透過眼鏡看人,目光嚴肅而不嚴厲,自信而又充滿疑問。他甚至留意到某一次非正式午餐時,餐廳墻上色彩明亮的中國畫。

看上去,投資更像是單偉建與外部世界保持緊密關聯并且獲取巨額回報的中間物,知識卻是他的自我救贖,因此讀書與寫作貫穿始終。

“以前在戈壁種地時讀了一些書,并不是說我有多刻苦,而是我就是很好奇。我在‘文革’結束后能夠上學接受教育,和以前在內蒙古受好奇心驅使讀了一些書,有很大的關系。”

在寸草不生的戈壁荒漠,單偉建對世界充滿了好奇,只要是書,他都愿意讀。某次訪談中,他開玩笑說:“我看過很多農藥手冊。如果你那兒有害蟲問題,我可以幫你搞定。”

單偉建至今每天例行跑步10公里。這項看似枯燥的運動讓他有大塊的時間可以思考,還可以聽書。單偉建常想:“如果我在十幾歲的時候能有這么好的條件,那知識積累得有多少啊。現在跑步一個小時,就能聽一個小時的書,條件是太好了。”

用陽謀取信于人

單偉建的書,敘事平靜又動人。這種樸實誠懇且絕不吝嗇細節的風格,也許是他的系統性“陽謀”的一部分。

在幾乎什么都不長的戈壁灘,一個身體孱弱的15歲少年曾與無情的現實世界狹路相逢。假如他想在胃疼得打滾的半夜里喝一杯熱水,那得先把蘆葦棚子外面的冰塊戳開、找到鐵盆和柴火,再想辦法在冰凍三尺的寒夜里把火生起來,才能把水燒開。與大自然和時代荒漠搏斗過的少年,恐怕早已銘記,來虛的只能坑自己。

1999年新年的前一天,單偉建的團隊與韓國政府簽訂了《共識備忘錄》,獨家收購韓國第一銀行。但此后,韓國政府突然“換將”,單偉建必須從頭開始與新的談判團隊建立信任。對方擺出一副拒人于千里之外的樣子,好像《共識備忘錄》根本不存在一樣。

單偉建意識到,要取得對方的信任,必須解決信息不對稱的問題。他提出一個大膽的建議,與對方分享己方的財務模型。

談判一方主動向談判對手透露自己的計劃,這是聞所未聞之舉,正如打仗時向敵方和盤托出作戰計劃。“我為何如此考慮呢?我想透明可以贏得對方的信任,對方看到我們的模型,就知道我們的每一個建議都是盡可能地公平合理,并無乘人之危的企圖。”某種意義上,單偉建的書也是這樣驚人的坦率。

單偉建敬佩他在新橋時期的老板、高級合伙人龐德曼。他認為龐德曼是談判高手,原因在于他總是給對手留一些東西。新橋主動給了韓國政府很多優惠條件。

“如果要做好一個談判,你必須設身處地地為對方著想,他怎么思考這個問題,他需要得到什么東西,他想要得到的東西和你需要的東西能不能重疊,如果兩方需求完全不重疊,干脆就別談了,那是不可能談成的。”單偉建說,“在不傷害自己利益的情況下,或者是在不很多地傷害自己利益的情況下,盡量滿足對方的要求,這是談判成功的最主要方法。”

涉及談判目標的非核心區域,如何妥協比拒絕妥協更為重要。單偉建知道,取得信任的關鍵是以誠待人,最忌讓對方覺得你藏著掖著很多東西。“唯一的方法是更透明、更敞開、更坦白,而且必須言而有信。我在談判時說過,只要說出來的事情,我一定言必信,行必果。”

更多時候,對手并不會直接講出自己的擔心和訴求,單偉建的應對方式是琢磨。“通過言談話語去琢磨別人的心理。有的人一句話不說,那你也得琢磨他為什么一句話不說。也可能在很長時間里都琢磨不透,但你必須有這種耐心。沒有秘訣。就跟談戀愛一樣,相互琢磨。”

這個過程中尤為關鍵的是,琢磨核心決策者和意見領袖。單偉建喜歡讀歷史,持續幾十年關注中東問題。有一年他去耶路撒冷,見到了以色列時任總理佩雷斯。1993年,作為外長的佩雷斯曾經親自談判,促使以巴簽署《奧斯陸和平協議》。但是以色列右翼分子對此不滿,暗殺了時任總統拉賓,從此巴以沖突再未停止。

單偉建問佩雷斯,如果拉賓沒有被暗殺,是不是中東早就和平了?佩斯雷沒有正面回答問題,而是說:你知道在任何一場談判當中,和你的對手談判并不是最難的,最難的是和自己人談判。無論是以色列還是巴勒斯坦,想要說服內部的左、中、右達成共識,都非常困難。

“任何一個談判中間都會有不同的意見,作為談判者必須得去考慮所有人的訴求,最容易的方式是談判對手中有一個核心決策者,你想辦法跟他談就可以了。最難的則是對手中有一群人在做決策,你想說服所有人是非常困難的。”單偉建說,“你看我在《金錢博弈》中講述的,整個談判過程是從跟一群人談變成跟一個人談。太多人就會莫衷一是。”

如此孤獨卻又并不孤獨

單偉建曾在《走出戈壁》中回憶與上大學機會失之交臂時的心情:“那一晚,我離開營房,奔向曠野,四周一片漆黑,沒有月亮也沒有星斗,我不停地狂奔,滿臉是不住流淌的眼淚……終于,在沒人能聽到我的地方,我開始嚎啕大哭,向黑夜哭喊,撕心裂肺,絕望悲傷,直到聲音全啞了。那天晚上,我回去得很晚,但已經感覺好多了。生活還得繼續,將來就在轉角處。我發誓絕不能讓自己失望。我會重整旗鼓,繼續努力。”

相比之下,在《金錢博弈》的時空背景中,單偉建打的是一場大勝仗,但過程同樣充滿了挫折。在英語中,negotiate的拉丁詞語源neogtium由neg“not”和otium“ease”組成,字面含義就是not at ease(緊張,不安)。一場大型跨國談判的過程更是跌宕起伏,數次眼看大功即將告成之時,忽然變成進一退三。

單偉建回憶,有一次他覺得達成協議唾手可得了,關鍵中間人卻打來電話說:“我們遇到問題了。”這位關鍵中間人向來沉穩低調,喜怒不形于色,單偉建立即想起美國登月飛船“阿波羅號”出現重大故障之后,命懸一線之際,船長向地面報告:“休斯頓,我們遇到問題了。”

有時趕上節日,單偉建正與家人度假,但由于項目臨時出問題,他不得不在酒店商務中心的會議室參加電話會議。

“高興得太早”對情緒的傷害極大,當好心情一掃而光之后,如何快速恢復?“我很難回答這個問題,你說你就放棄了嗎?每個人的風格都不一樣。任何事情都很難一帆風順,如果遇到一點挫折就放棄,會一事無成。”

他并非對這種大起大落的戲劇性甘之如飴,只是心知這些事情是不可避免的。

“不是你想少一點發生就少一點發生,我當然不愿意有極度的失望,總愿意有極度的驚喜,但這不是人可以去希望和預測的,而是必然會發生的,必須得習慣。順利的時候你不能掉以輕心,不順利的時候你也不能灰心喪氣,一定要盡最大的努力就是了。”單偉建說。

談判膠著時,單偉建去美國參加公司年會。不少同事質疑為什么還不放棄韓國第一銀行的交易。在大家看來,這個收購已經拖了這么久,成功的希望渺茫,機會成本很高,因為無暇他顧了。在投資行業中,“打得贏就打,打不贏就走”是美德,戀戰之人往往錯失良機。這些批評都很有道理,單偉建自己也心存疑慮,但是他仍然覺得這個項目意義重大,機會可遇而不可求,只要有一線希望,他就不會放棄。

獨自堅持的時候是否感到孤獨?單偉建的答案是從來沒有這么想過問題,“如果不把自己擺得很高的話,你就不會孤獨。”單偉建的兩本書共計超過40萬字,確實找不到“孤獨”這個詞。

他自認為絕對是一個樂觀的人,沒有任何事情會讓他悲觀。他的人生哲學是時刻準備著,“做任何事情都要做到極致,那就是準備。”

這句話是雞湯,還是大道?幾十年前,為了在工農兵大學生的群眾推薦環節獲得優勢,單偉建意識到必須廣結人緣。當時在連隊里,最引人注目的是球賽。他不會打籃球,排球也打不好,但是他“琢磨”到一個機會。他寫信給父親,請家里寄來一本排球規則手冊,仔細研讀。某天排球開賽之前,他自告奮勇當裁判。“起初大家看著我將信將疑,怕我不懂規則,但是一開球,我的專業性顯出來了”。之后,一旦有比較正式的比賽,就有人找他當裁判。全連的男男女女都認識了他,由此產生一點信任和好感。

對于一個殺出戈壁的人而言,也許既不是樂觀主義也不是悲觀主義,而是實用主義加長期主義。

“關鍵先生”信任集體決策

直到現在,單偉建都并不喜歡當一個被捧上神壇的幕后人物,他是“干才”出身,知道一線的手感有多重要。

這也是為何在收購韓國第一銀行的談判中,很多人都覺得該放棄了,單偉建卻鍥而不舍的原因。“我在前線,因此我知道還有一線希望。坐在后面的人未必能有這種感知。這就跟打仗一樣,只有身臨前線的人,才能判斷這個仗要不要打下去。”

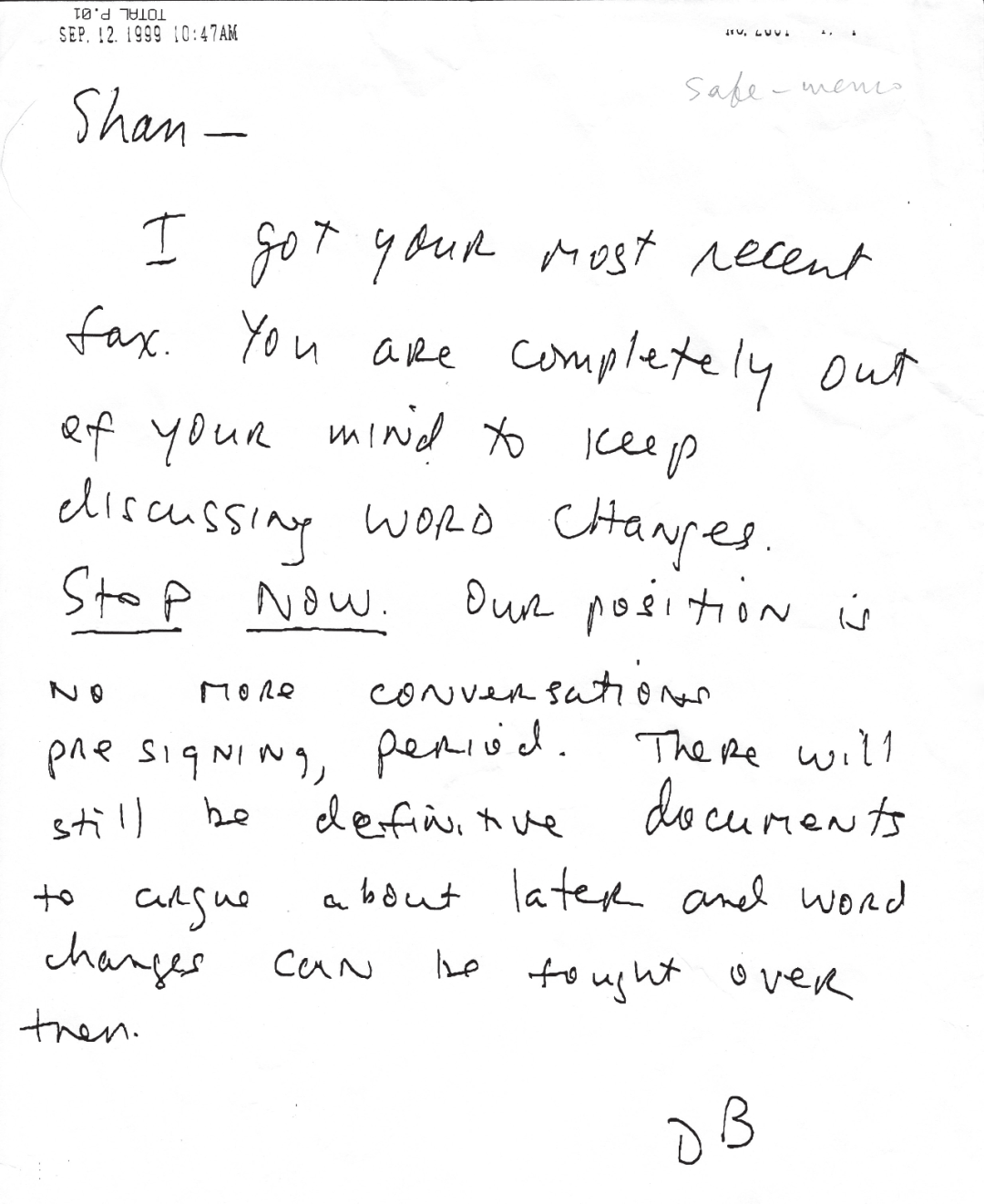

◎1999年9月,新橋高級合伙人龐德曼發給單偉建的傳真。單:你徹底瘋了,還在跟他們修改詞句。現在就停止。我們的立場是在簽約前不談了,到此為止……圖源:《金錢博弈》

單偉建信任集體決策。他在太盟立了一項規矩,必須投委會一致同意才做一個項目,每個人都有否決權。“一個人說了算的公司最容易犯錯誤,因為每個人都會犯錯。大家都參與意見的話,犯錯誤的幾率就小一些。如果只有一個人不同意,怎么能取得一致?要么是他確實在這件事上比別人知識多,存在信息不平衡,最后他把別人給說服;要么就是別人把他給說服。”

但是辛棄疾說過“謀貴眾,斷貴獨”,謀劃的時候要卷入式,做決斷的時候是否仍然需要一號位來“獨斷”?單偉建認為這句話要區分場合。

淮海戰役打響后,華東野戰軍的司令兼政委陳毅反而避到劉鄧大軍的中原野戰軍去了,戰役由代司令、代政委粟裕全權指揮,就是為了方便主帥在戰時迅速決策。

“像打仗這樣的場景,情況瞬息萬變,必須有人乾綱獨斷。如果沒有總司令,光是一個參謀部,那沒法打仗。但是投資不一樣。投資如果也乾綱獨斷的話,肯定會出問題。很多投資機構就是因為老板覺得自己點石成金,突然運氣不好,造成極大的損失。在投資決策中,必須得有很多人參與意見,最后相互說服。”單偉建說,“你要把10億美元50億美元投在一個項目里頭,如果一個人說了算,一定會犯大錯誤。”

在采訪過程中,單偉建數次說了一句話:不過如此。不少人將投資賺錢歸因于自己的本事和判斷力。但單偉建認為,投資成功與否和運氣有很大的關系。

“如果人們能知道這一點的話,就會稍微謙虛一點,不會覺得自己好像把投資這東西看透了。投資總是充滿了風險,判斷力和經驗非常重要,刻苦工作、鍥而不舍也很重要。但即便如此,機會和運氣的重要程度至少占比50%。”

以騰訊音樂的退出為例,太盟的初始投資成本為1.37億美元,最終退出收益高達26.07億美元,投資回報高達1900%。剛一退出,騰訊音樂就受到知名投資人Bill Hwang(黃星國)爆倉事件牽連,大幅暴跌。

“我們是因為有一個很好的判斷,才在那個位置退出的嗎?多少有一點。但絕對沒想到股票市場從去年到現在會遭受這么大的沖擊。當時只要稍微猶豫一點,就被套了,這是不可算的。所以運氣非常重要,審時度勢也非常重要。”單偉建說。

奸雄與能臣

雖然獲利數十億美元,但單偉建后來回顧收購韓國第一銀行和深圳發展銀行這兩項交易時說,“收購型的PE是非常辛苦的,賺的錢也是辛苦錢”。

新橋收購韓國第一銀行之后任命的第二任行長科昂,最終帶領這家破產的銀行恢復了昔日榮光,他在回憶錄中寫道:“我認為裝修一座危樓的外表毫無意義。我們完全按照自己的思路從根本上重建了韓國第一銀行,毫無捷徑。”

在價值創造的過程中,選擇管理團隊尤為重要。單偉建最看重的是可信,包括人品和經驗——是不是非常懂行,接人待物如何。

但他也承認,有時會看走眼。“人在一個公司里非常成功,到另一個公司之后未必能夠成功,因為環境變了。我們曾在兩家大銀行遇到這樣的事情。”

新橋在韓國第一銀行任命的第一任行長就出現過風險管理問題。新的董事會制定了一條避免風險集中的“家規”,對任何單個客戶的風險敞口不能超過1000億韓元,否則必須得到董事會的特批。但當時的管理層不但破了“家規”,對一家芯片企業海力士的風險敞口高達2500億韓元,而且把整個董事會都蒙在鼓中。

單偉建意識到,懂得管理一個好銀行的人,未必懂得怎么管理一個壞銀行。前者大多按照已有規則來辦事;而后者需要建立一個新的團隊、一套新的體制。“就像人們評價曹操,亂世之奸雄,治世之能臣。好銀行的能臣,還得能到壞銀行里成為一個奸雄,否則就完成不了任務。”

后來,董事會聘請了第三方律所,獨立調查海力士貸款的決策程序以及前因后果,發現主要決策者是行長,而一向行事保守的首席信貸官在揣摩上意之后,選擇了唯上是從。

單偉建評價這件事反映了韓國傳統文化中的一個特點,就是潛意識中下級對上級的無條件服從。在他看來,韓國和日本受儒家文化的影響比中國人還要深。以日本為例,中國和日本的儒家文化都強調上尊下卑、君臣父子,但是一個巨大的差別在于中國的儒家文化中有一個內核是“仁”。

“歷史上只要沒有‘仁’,中國就會改朝換代。但日本只有一個朝代,皇族已經持續近兩千年。原因就在于儒家文化傳到日本之后缺失了‘仁’這個精髓。統治者的標準不是以仁來衡量,而是位置,只要坐在那個位置上,就上尊下卑,這是絕對性的,而不是有條件的。所以在日本文化當中,下級對上級是絕對服從的,中國的文化反而不是如此。”單偉建這樣認為。

他講了這樣一個故事,在戈壁種地時中蘇邊境緊張,人們都在備戰,單偉建的朋友李寶權說:“打起仗來,我先把連長給斃了,這家伙就會瞎指揮。”

“中國人的想法是,你有本事我就服你。”單偉建舉例,“韓信在劉邦面前評價項羽是匹夫之勇、婦人之仁,士兵冷了就幫忙披件衣服,餓了給點飯吃,打起仗來身先士卒,這不足以成事。又說劉邦,大王您就不一樣了,封功論賞出手大方,打起仗來運籌帷幄。當然這有拍馬屁的嫌疑。不過由此也可以看出來,中國人不光以位置來論尊卑,還得看這個人到底有多大本事。”

當我問到喜歡什么樣的對手時,單偉建說,無法選擇對手,只能適應對手。我聽后大感安慰,竟然連頂級PE的舵手都無法選擇對手嗎?但我很快意識到,不擇對手的前提是超前的判斷力、極高的賠率以及相應的巨大回報。

從15歲到荒涼的戈壁沙漠接受“再教育”,到成為國際知名的金融家,我們在單偉建身上看到兩種特質:理智和勇敢。正是兩者讓他即便在最黑暗的時刻,仍有決心和能力趨向隧道盡頭的微光。

發表評論

登錄 | 注冊

VIP專享頻道熱文推薦: