預制菜內戰:三全為什么輸給了安井?

來源/有數DataVision

作者/嚴張攀

2020年6月7日,安井董事長劉鳴鳴走進淘寶直播間,開啟直播首秀。

同年,國內預制菜市場龍頭易主,安井食品豪取69.7億元營收,以0.4億元的微弱優勢超過老牌霸主三全。

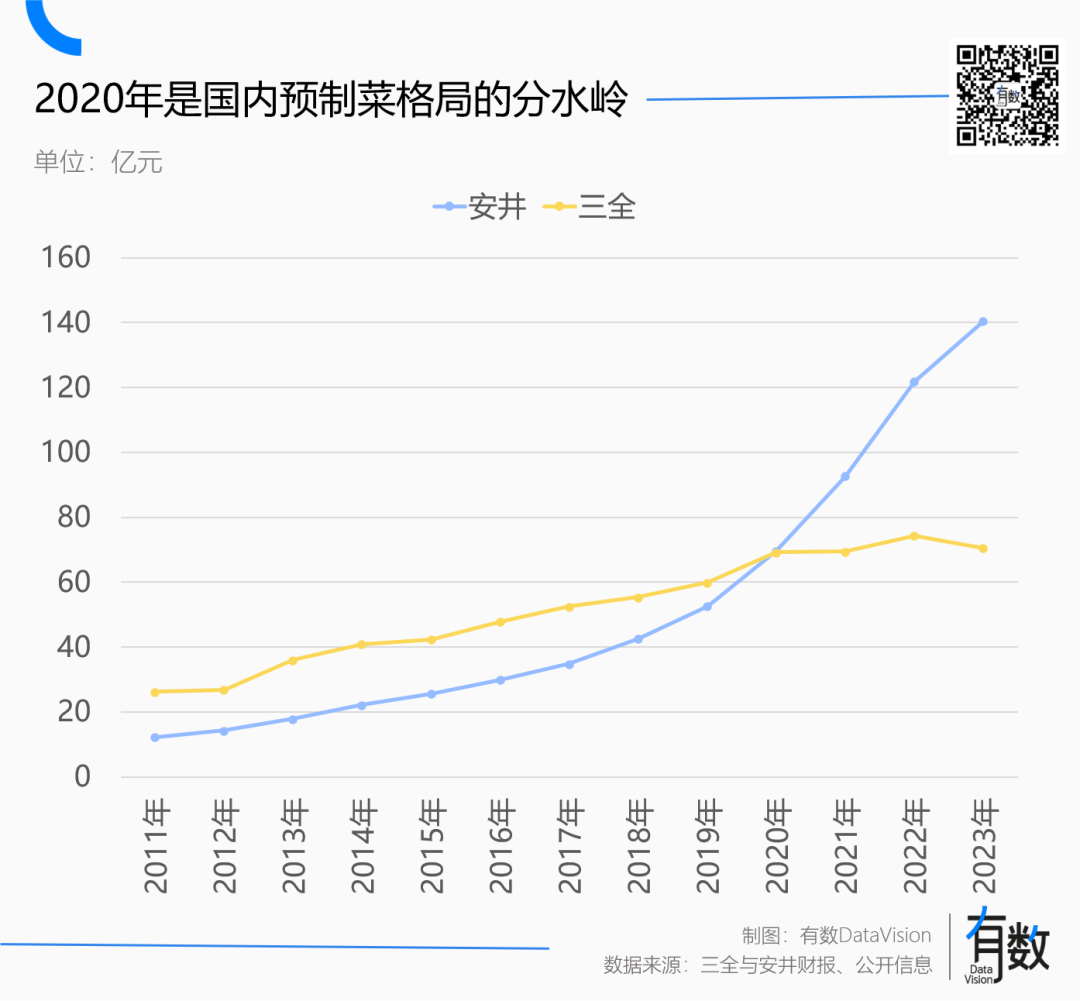

作為預制菜兩大霸主,安井的業績在過去十多年一直緊咬三全。但雙方在2020年分道揚鑣,安井越戰越勇,營收成倍增長至140.5億;三全則幾乎停滯不前,2023年營收僅為70.6億,出現下滑。

一個是“預制菜”這個品類在中國的開創者——第一包速凍水餃走出三全流水線時,甚至還沒有預制菜這個詞語。

另一個是預制菜市場的新王——你可能沒聽說過安井這家公司,但你一定吃過他們的小酥肉和魚丸。

在商業世界的權力更迭中,預制菜正在飛速介入人們的餐桌。

01

舊主稱霸

1990年,古典預制菜的代表——速凍市場混沌初開,三全創始人陳澤民憑借自制流水線搶到市場先機,主力產品速凍湯圓銷售火爆,廠房門口排隊進貨的汽車一度綿延數公里。

有了速凍湯圓作為大單品開路,三全開始迅速擴充品類,水餃,粽子甚至是油條相繼上馬。

但速凍產品沒什么技術壁壘,新品類一旦走紅,便被同行照單全收,無可避免走向同質化競爭,全國的模仿者如雨后春筍,三全的大本營鄭州雨水最為充足,相關工廠很快突破兩位數[1]。

以湯圓為例,1998年三全主推的35克湯圓大獲成功,思念次年便用3.5克的珍珠湯圓狙擊,消費者紛紛倒戈,給思念獻上8000多萬的銷售額[2]。

90年代末,電冰箱這類家電大規模進入中國家庭,古典預制菜迅速普及。由于零售渠道剛剛起步、媒介集中,只要學習娃哈哈的聯銷體模式,配合在央視砸錢投廣告,就能快速把產品銷往全國。

最典型的是蒙牛:一邊在央視買下黃金時段,一邊南下深圳,一口氣招了300個地推,身著內蒙民族服飾在小區掃樓,一年下來賣了5000萬。

2003年底,牛根生被央視評為年度十大經濟人物之一,頒獎詞的風格很朱軍:“他姓牛,但他跑出了火箭的速度。”

三全的成功也得益于此,作為最早在央視投放廣告的速凍食品企業,“三全凌湯圓,味美香甜甜”的廣告詞在央視持續轟炸七年[3];2004年,三全又拉來《中國式離婚》中女主角飾演者蔣雯麗做代言人,完成交接棒[2]。

打響知名度的同時,三全利用家樂福這類在中國快速擴張的商超渠道,進一步占領了超市的冰柜。

為增強渠道控制權,三全將大部分關聯銷售公司全部收購。思念則主動放棄銷售公司控股權,讓各路地方大員解放思想自由發揮。

2007年,思念在大型商超渠道的份額一度高達90%[2],拿下22億銷售額,同期三全僅為12億。

痛定思痛的三全隨后主動挑起價格戰,依靠之前的渠道集權,三全的促銷動作可以迅速落地。而掌控渠道的思念經銷商則不愿讓利,促銷動作能拖則拖,銷售開始滑坡。

2007-2010年,三全4.5倍于凈利潤的營銷費用,奪回頭把交椅。思念老板李偉無心戀戰,跨界做起了白酒和房地產。

此后十年,三全穩坐預制菜霸主,直到2020年安井后來居上。

02

新王崛起

安井的起步階段,也曾在速凍湯圓和水餃上懷有野心,但一方面起步晚,品牌知名度低;另一方面,主要的商超渠道都被瓜分殆盡,留給安井的冰柜沒剩多少。

受限于規模和渠道的劣勢,安井只能另辟蹊徑,選擇了一個近乎完美的品類:火鍋食材。

比起其他品類,火鍋食材更追求口感而非味道,畢竟什么食材煮進去都是鍋底的味;同時,大部分火鍋食材對新鮮的容忍度高,對供應商來說,可以有效降低損耗。

沿著這個思路,安井相繼開發了蟹肉棒、墨魚丸(花枝丸)、包心魚丸等產品,主攻B端餐飲。憑借大本營廈門的漁業資源,安井的速凍魚糜類產品迅速在市場鋪開。

而在無法擠進核心商超渠道的情況下,安井只能到農貿市場發展經銷商。

一般來說,同一個市縣內大型農貿市場數量有限,核心區域的面積、檔口更是稀缺資源。簡而言之,發展一個優質經銷商并不容易。

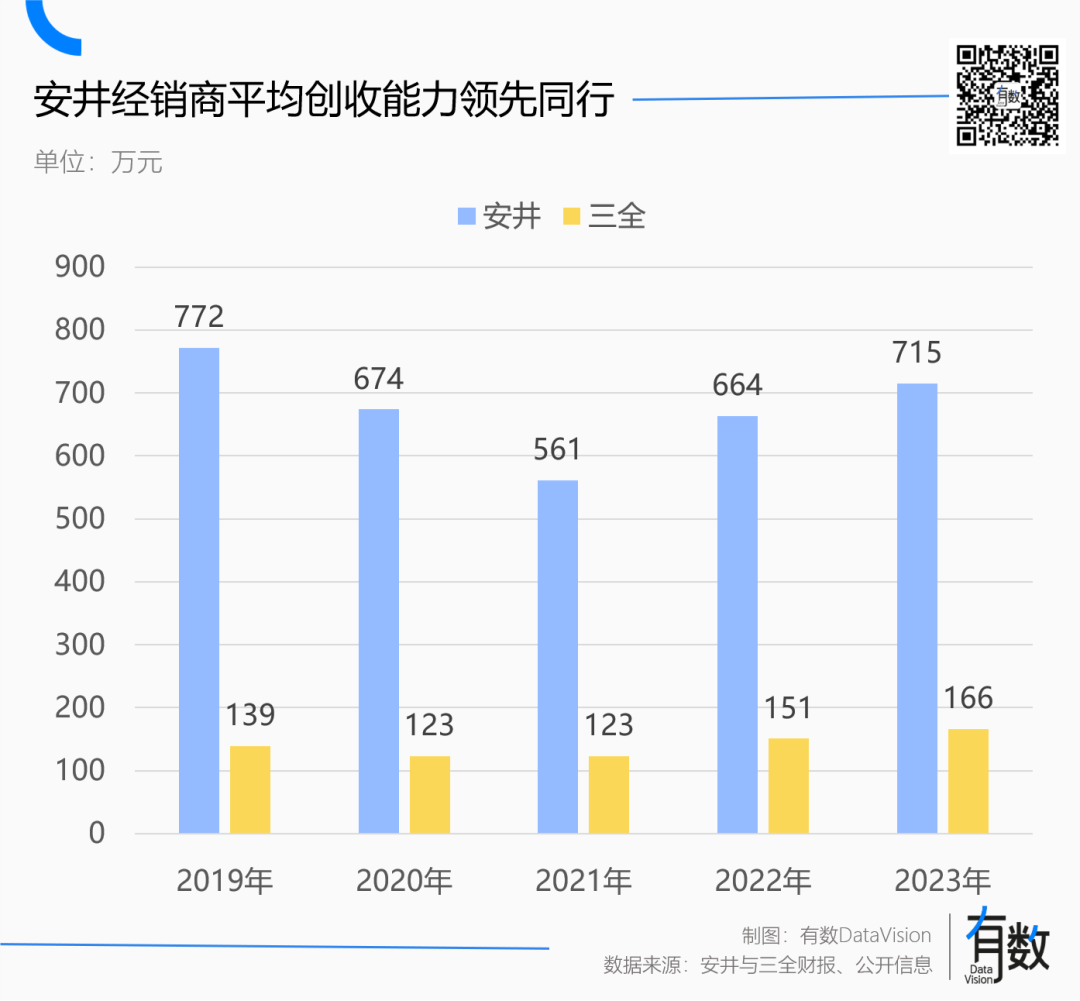

優質的經銷資源稀缺,利益就是最好的開路先鋒。由于自身的成本優勢,安井的定價比同類產品低,但給經銷商的利潤空間卻更大[4],經銷商倒戈隨之而來。

同時,與同行一個業務員管理多個經銷商不同,安井給一個經銷商配備多個業務員,幫經銷商開拓粥鋪、冒菜以及水撈等餐飲門店。

在安井的年報中,招業務員給經銷商打工,有著專屬名稱:“貼身支持”,并被定性為經銷商的核心工作。

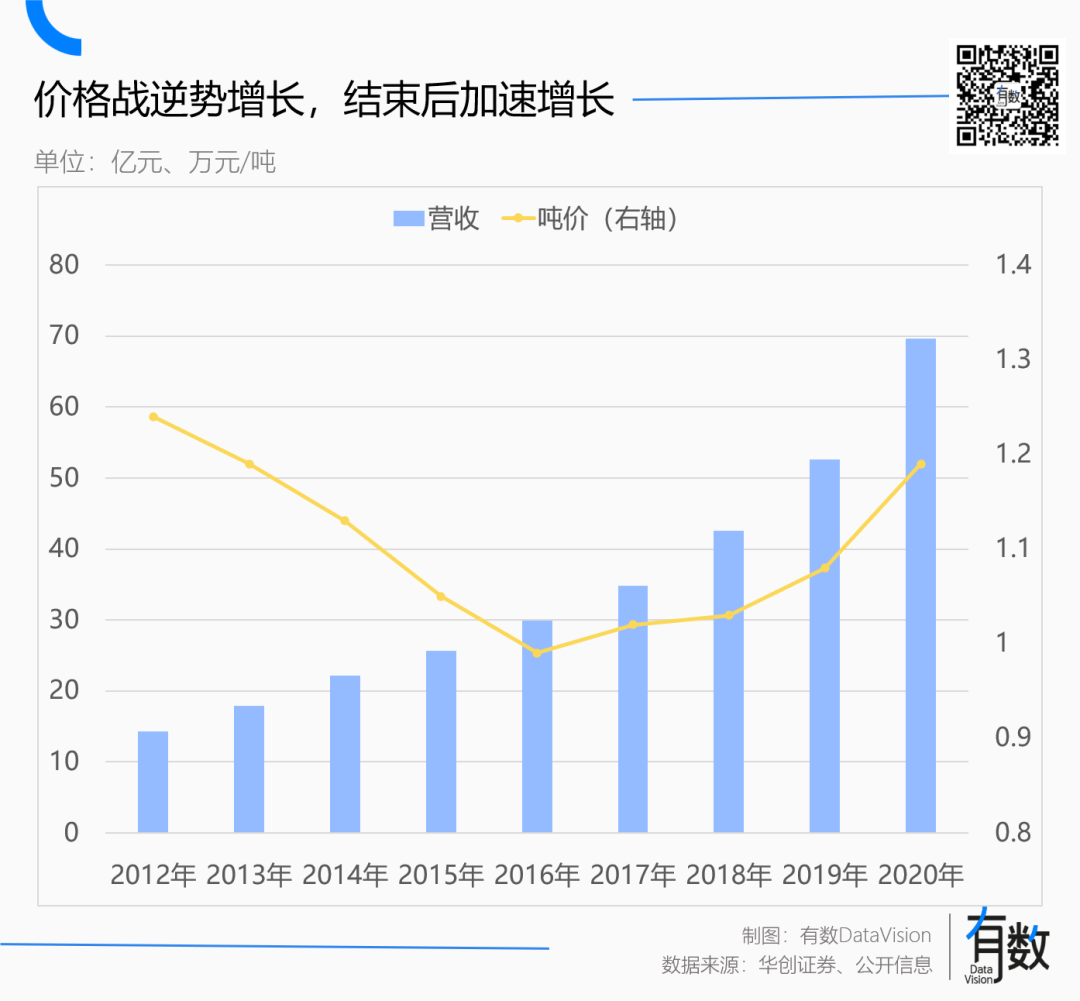

2013年,速凍火鍋食材陷入負增長,安井為了拿到更多份額,主動打響了持續四年的價格戰,累死自己的同時成功餓死了同行。

2012-2016年,安井的單噸收入從1.24萬元降至0.99萬元,但火鍋料品類的整體收入增長118%,復合增長率高達22%,領先海欣(6%)與惠發(-0.03%)[4]。

經過四年鏖戰,安井在細分品類速凍火鍋料上,占據了絕對的領先地位,2017年,速凍火鍋料行業回暖,嗅覺敏銳的安井看到了登頂機會,宣布融資6億擴產20.5萬噸。

疫情期間,安井再接再厲超越三全。但兩家公司的分野的伏筆,早在疫情前就已經埋下。

03

時代的餐桌

被安井超越后,三全的增長幾乎陷入停滯:2023年,其全部收入為70.56億元,相比2020年僅增加1.3億。

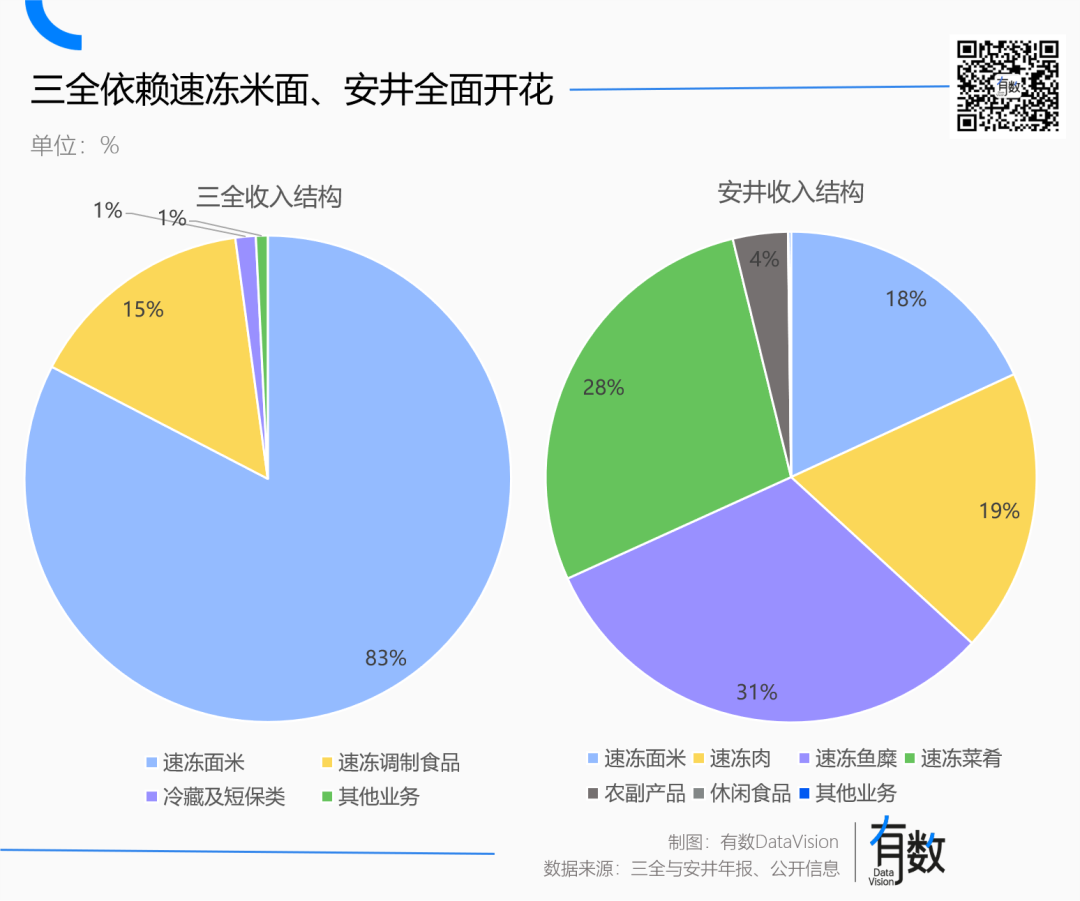

三全增長放緩的主因,表面上看是其單一的收入結構:

直到2023年,三全超過80%的收入都由“速凍米面”——即速凍水餃、湯圓這類產品貢獻,前幾年一度超過90%。

2019年,三全曾披露過一次品類收入明細,水餃和湯圓兩大單品,占當年營收比重就高達60.8%[5]。

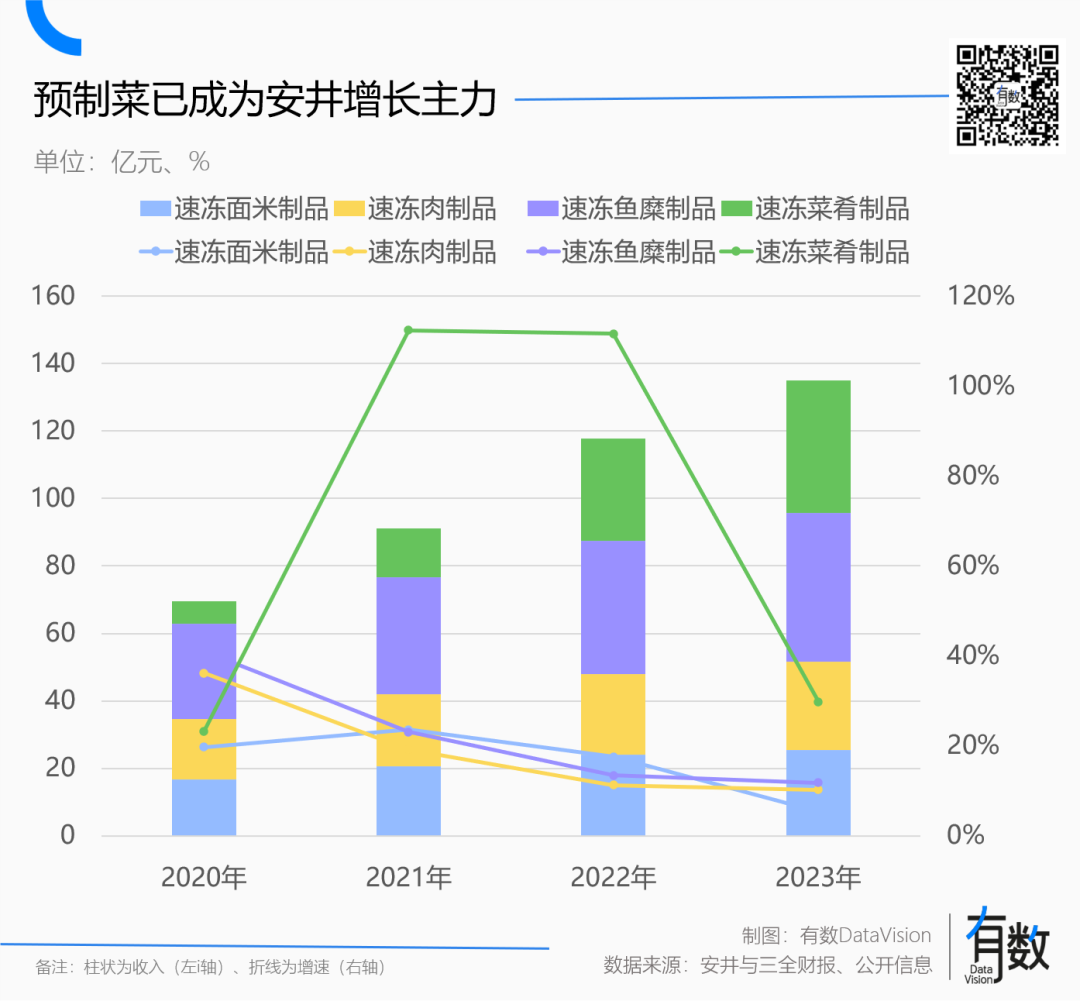

與之對應,安井的營收結構更加多元,尤其是“速凍菜肴”類目——也就是狹義的“預制菜”,疫情期間增長喜人,從2020年的6.7億,增長至39.2億,3年4.8倍的成長速度,遠超于安井的老本行速凍魚糜制品。

相比速凍水餃這類古典預制菜,“速凍菜肴”不但操作更簡單,也更像現做的。就算自己不愿意做,外面餐館里也到處都是,躲得過初一躲不過十五。

為了盡快占領預制菜市場,安井不可謂不用功:

一方面是大量的資本運作,比如收購“新宏業”與“新柳伍”兩家公司,搶占小龍蝦這個大單品[4]。

另一方面是采取更加靈活的貼牌模式,成立新品牌“凍品先生”,面向C端消費者。2021年,安井為凍品先生拉來蘇炳添成為其健康大使,只為更快打響品牌知名度。

2023年,安井營收狂攬140.5億,相較2020年的69.7億,相當于再造了一個安井。

但兩家公司業績分道揚鑣,核心在于商超這個渠道在過去幾年的塌方式萎縮。

速凍水餃和湯圓這類產品,特點是口味高度普世——山東人和廣東人都能吃;保質期長——冰箱里放半年,拿出來栩栩如生;操作簡單——不用自己搟皮剁餡,會開燃氣灶就行。

在世紀初冷鏈物流昂貴、電商滲透率不高、快遞能送到就算服務好的時代,家樂福、永輝這類大型商超是零售業最核心的樞紐。速凍米面這種上古預制菜完美覆蓋了“懶得做飯并且不想出門”的用餐場景,并跟隨商業地產的擴張飛速增長。

伴隨物流與配送效率的飛速增長,因為不想做飯煮速凍水餃,多少有點不尊重美團。更重要的因素在于,當大型商超迎來結構性衰退,依附于超市渠道的速凍米面自然難以獨善其身。

安井的部分預制菜產品

相比困于商超的三全,安井對線上渠道的轉型更加積極。

不僅董事長劉鳴鳴身先士卒直播帶貨,小紅書的筆記、抖音的短視頻,李佳琦、羅永浩等頭部主播的直播間,幾乎一個都沒落下[6]。

同時,安井的產品設計也傾向于份量更少,保鮮更好的鎖鮮裝。速凍火鍋料和預制菜伴隨帶貨主播的嘶吼、電商平臺的購物車和外賣騎手的小電驢走進千家萬戶。

短短五年,安井的電商渠道銷售額翻了43倍,上演了創新預制菜干翻古典預制菜的商業奇跡。

只不過這個故事有一個多少有些哭笑不得內核:消費者的餐桌變了。

二十年前,餐廳的酥肉是現炸的,菜市場的雞是現殺的,一桌子菜都是現炒的。沒時間做飯,就煮點速凍水餃,泡一碗方便面。

二十年后,面條是廚師在明檔里現拉的,餃子是大媽在門店現包的。順手點了一份椒麻雞和小酥肉——全是預制的。

參考資料

[1] 三全食品的創業傳奇,知網

[2] 三全Vs思念:交替稱霸的冷戰,商界評論雜志

[3] 三全:打造引領中國速凍食品產業發展的“中國好糧油”,映象網

[4] 安井食品:小丸子里跑出的百億王者,FoodTalks

[5] 三全食品年報

[6] 安井“神秘”代言人刷爆朋友圈!速凍食品大佬營銷有何秘訣,搜狐新聞

發表評論

登錄 | 注冊