深度拆解千億預制菜:選品邏輯和幾種關鍵發展路徑

過去這兩年疫情波動帶來的消費場景變化,讓預制菜這個品類大放異彩,但這里面的真偽需求,以及發展路徑,一直頗受爭議。

那如何從社會層面通過飲食文化、消費習慣來看預制菜真正成長的土壤,并通過上市公司成熟的生意模式,進一步理解預制菜未來長期的發展潛力。

近日,宸睿資本便同通過對預制菜基本面的行業研究和頭部案例拆解,為我們打開了一張細分賽道清晰、多彩的畫卷,對于這個領域的創業者和投資者來說,都能帶來不少有益的啟發。

1. 從膳食結構看食品企業分布

——板塊分布集中,膳食結構變化或將催生新興市場

宏觀層面,我們采用聯合國糧農組織提供的各類食物人均供應量數據進行擬合,已剔除從產地至銷售端的損耗但不考慮后續損失。

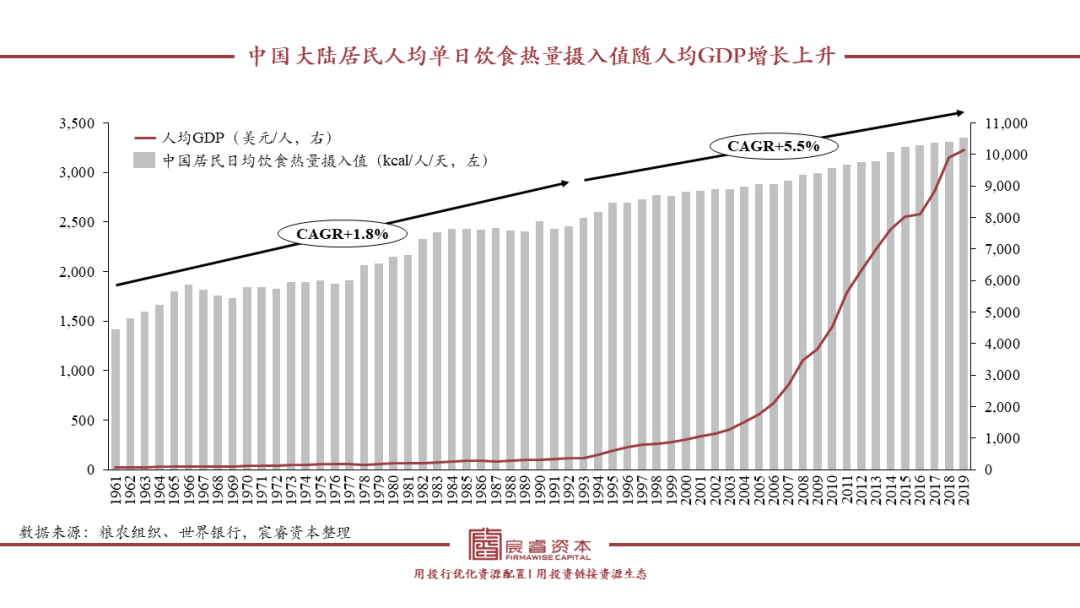

從飲食的熱量攝入角度而言,1961年以來我國大陸居民的人均單日熱量攝入值與人均GDP共同增長,且90年代初以來隨人均GDP的大幅提升增速加快,至2019年大陸地區數值已達3347千卡,但依然呈現上漲趨勢。

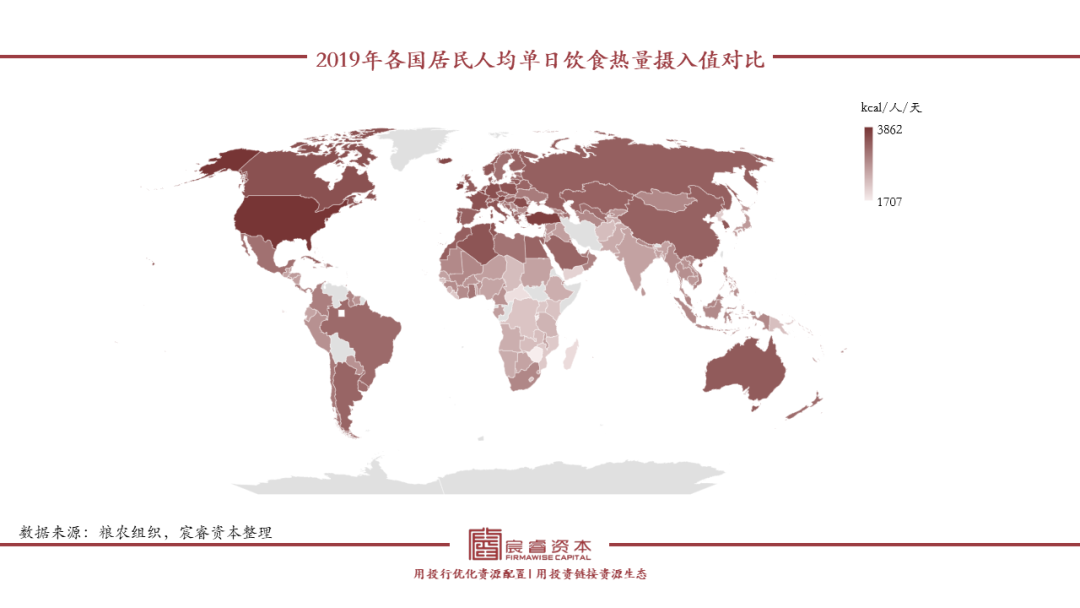

由于飲食習慣不同,我國居民的單日熱量攝入值低于美國和部分歐洲國家,但在東亞范圍內已屬較高水平,高于日韓,且在全球處于中上水平。

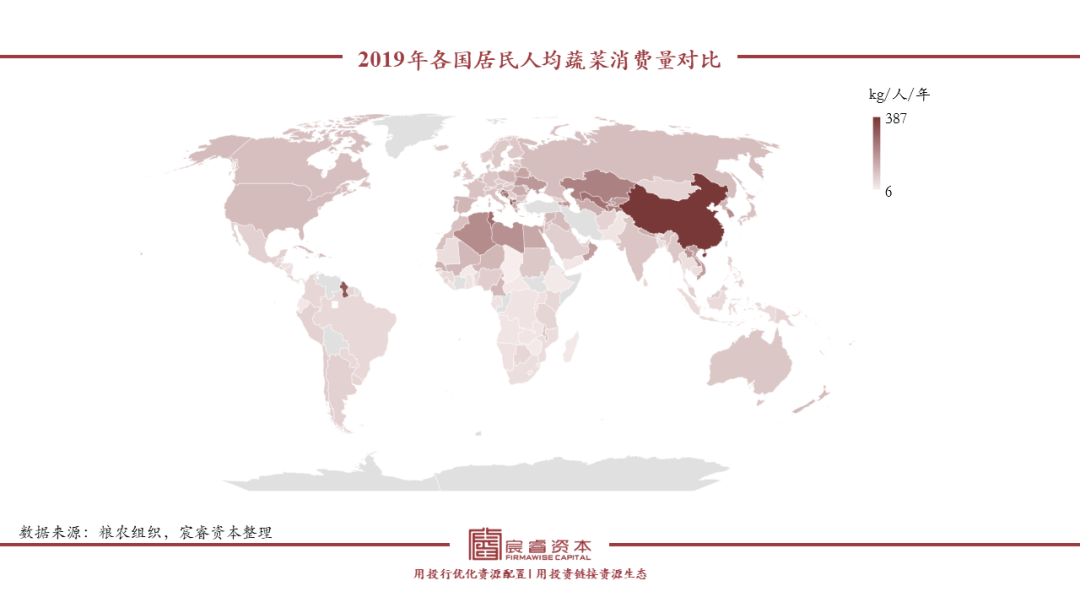

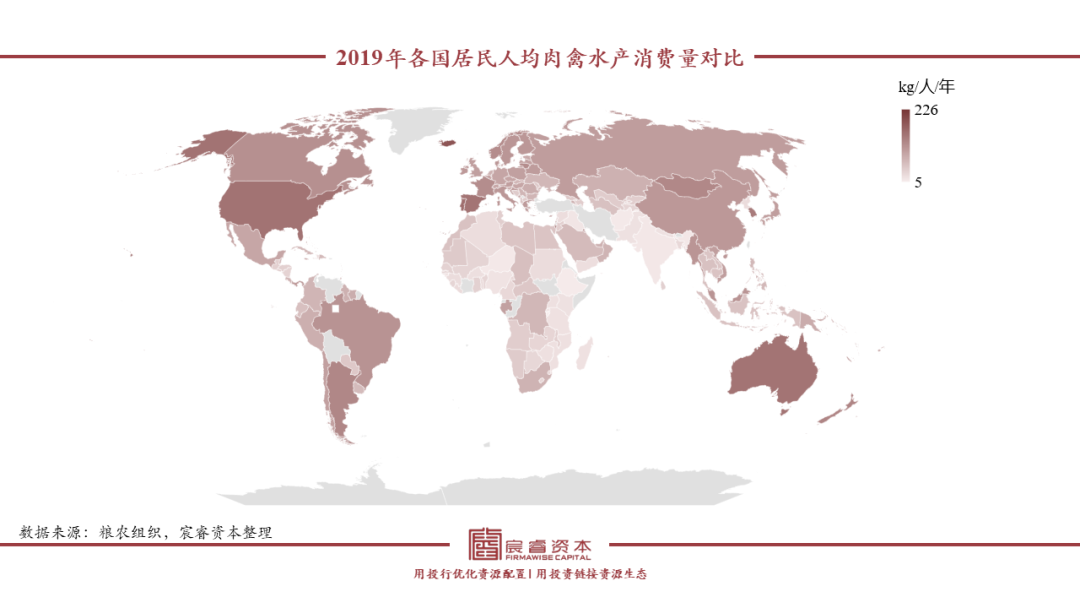

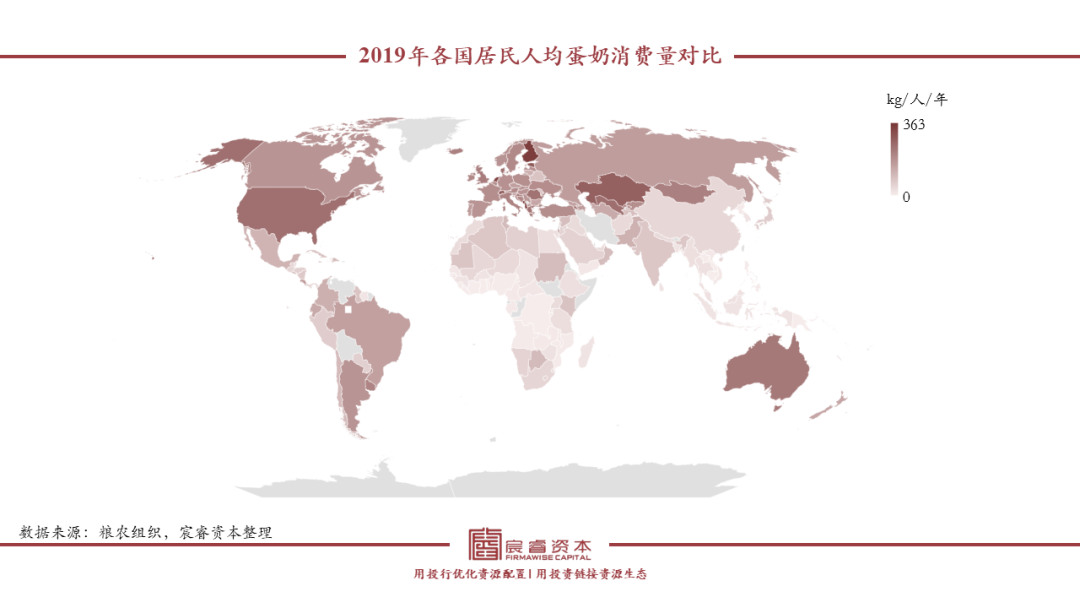

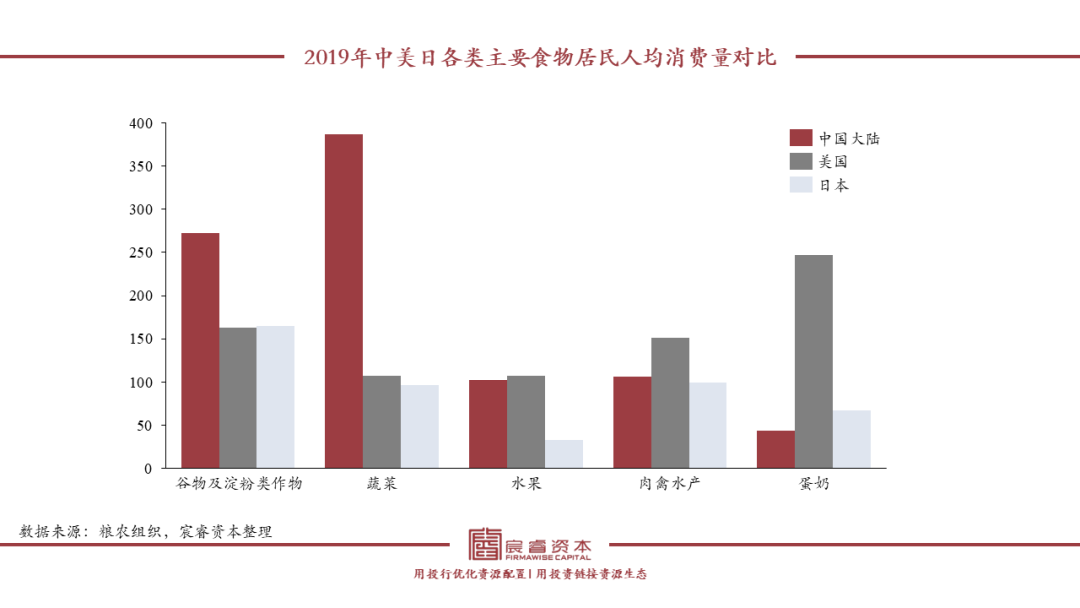

從各類主要食物的人均消費量來看,我國居民的人均蔬菜消費量、人均蛋類消費量領先世界各國,人均奶類消費量與各國相比處于中等水平,谷物及淀粉類作物、水果、肉禽水產的人均消費量在全球范圍內則均處于中上等水平。

相比之下,美國的肉禽水產、蛋類、奶類人均消費量則處于世界前列,蔬菜、水果的人均消費量則處于中上水平,而人均谷物及淀粉類作物的消費量則處于中下水平。

日本的肉禽水產、蔬菜、蛋奶人均消費量在全球范圍內處于中上水平,谷物及淀粉類作物、水果的人均消費量則處于中下水平。

至于各類食物中的細分類目,國家之間又各有不同。

根據USDA、日本內務省統計局、中國國家統計局提供的數據(口徑均與糧農組織略有不同)分別來看,美國居民的蔬菜消費中,土豆和番茄的人均消費量遠高于其他類別(美國USDA的數據將薯類歸為蔬菜)。

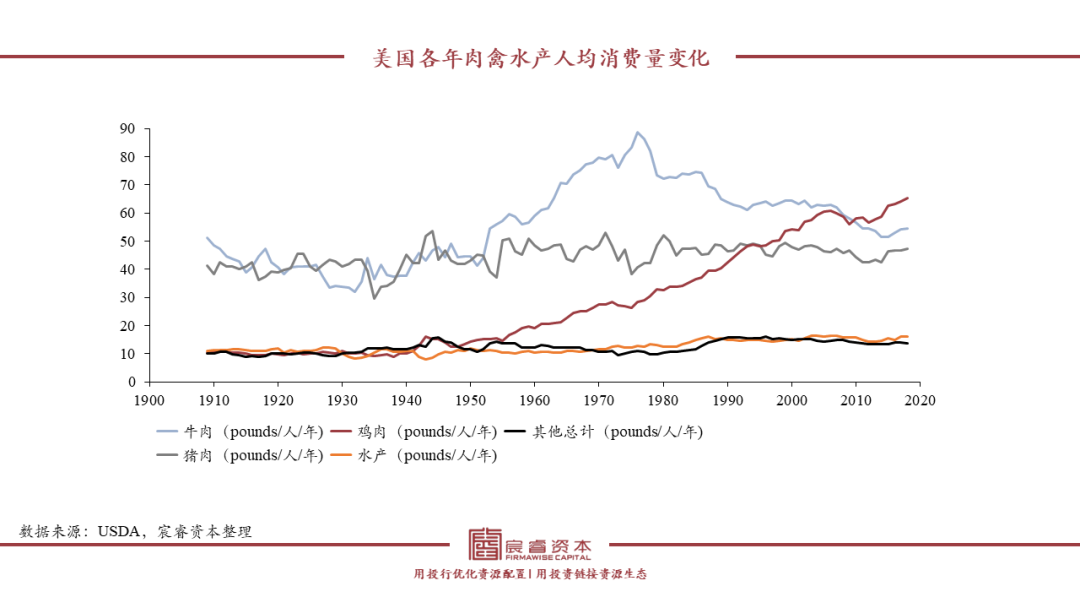

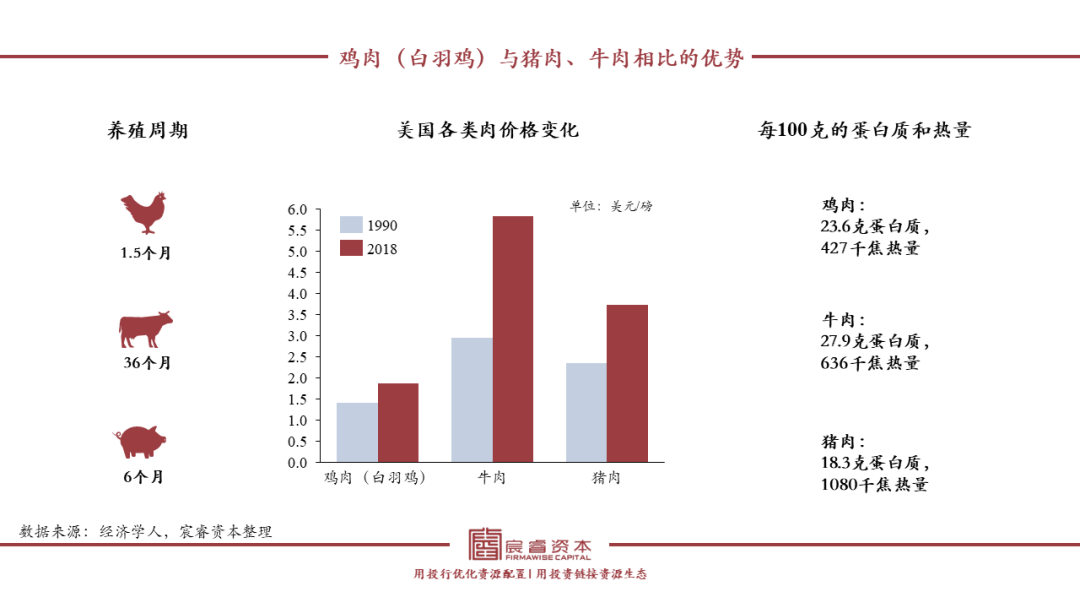

水果消費中,蘋果、橘子和香蕉的人均消費量遙遙領先;肉禽水產消費中,排名依次為雞肉、牛肉、豬肉及水產。

由于普適性、健康性等特點,以及快餐業發展的帶動,美國的雞肉人均消費量自二戰后持續升高,至2010年前后取代牛肉成為人均消費量占比最高(近1/3)的肉類,牛肉的人均消費量在70年代登頂后逐漸回落,豬肉和水產的人均消費量較為平穩且存在小幅上升。

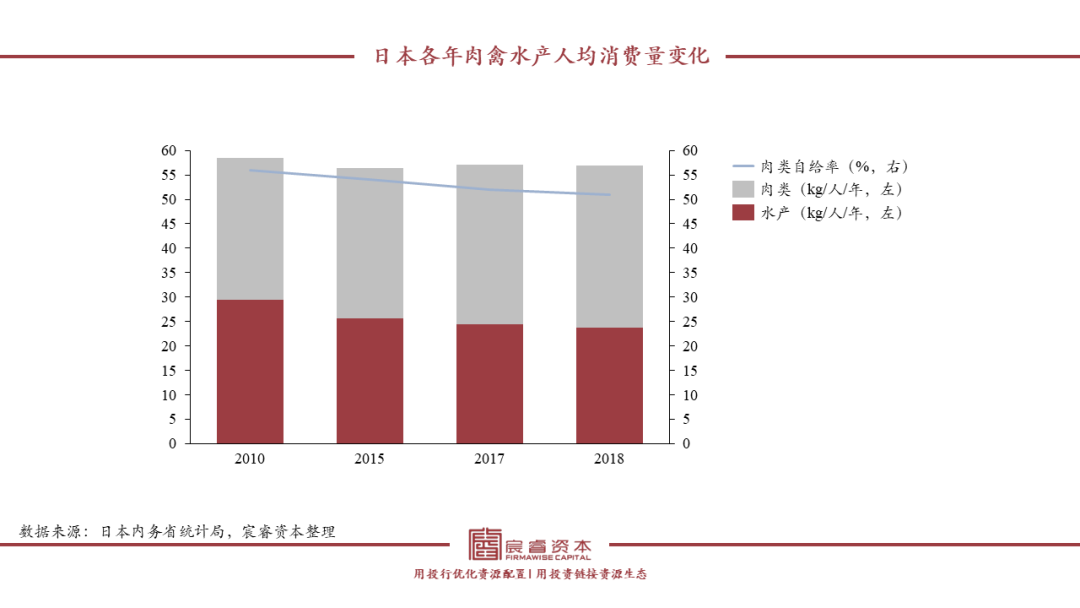

不同于美國,受自然資源和地理位置等的影響,日本的肉禽水產人均消費量中水產占比較高,但隨著肉類進口量的上升,水產的人均消費量占比有所下降。

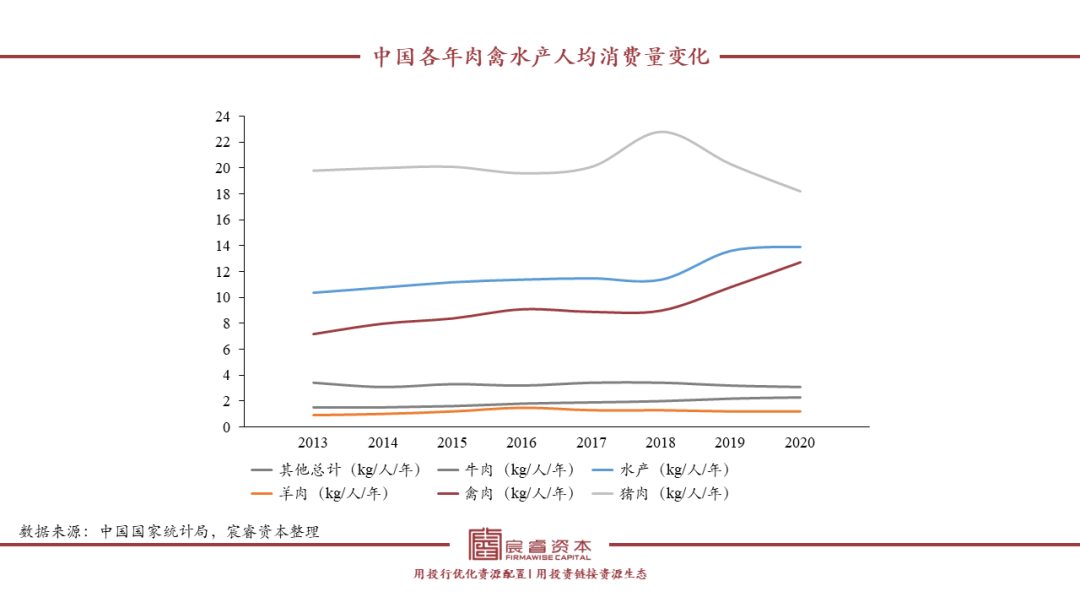

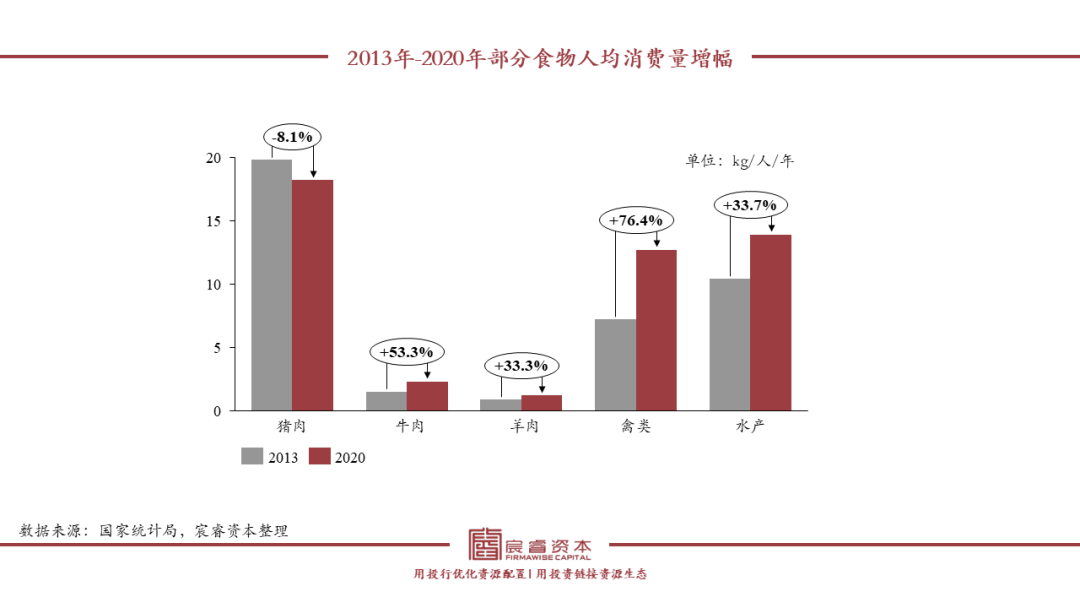

相較美日而言,中國居民的人均肉禽水產消費中,豬肉占比最高但2020年有下降趨勢,禽肉占比小于豬肉但增長較快,牛肉占比小于禽肉但人均消費量逐年提升,羊肉占比最小但也有小幅度的上漲。而作為蔬菜和水果的第一大生產國,中國的蔬菜和水果消費則較為多樣。

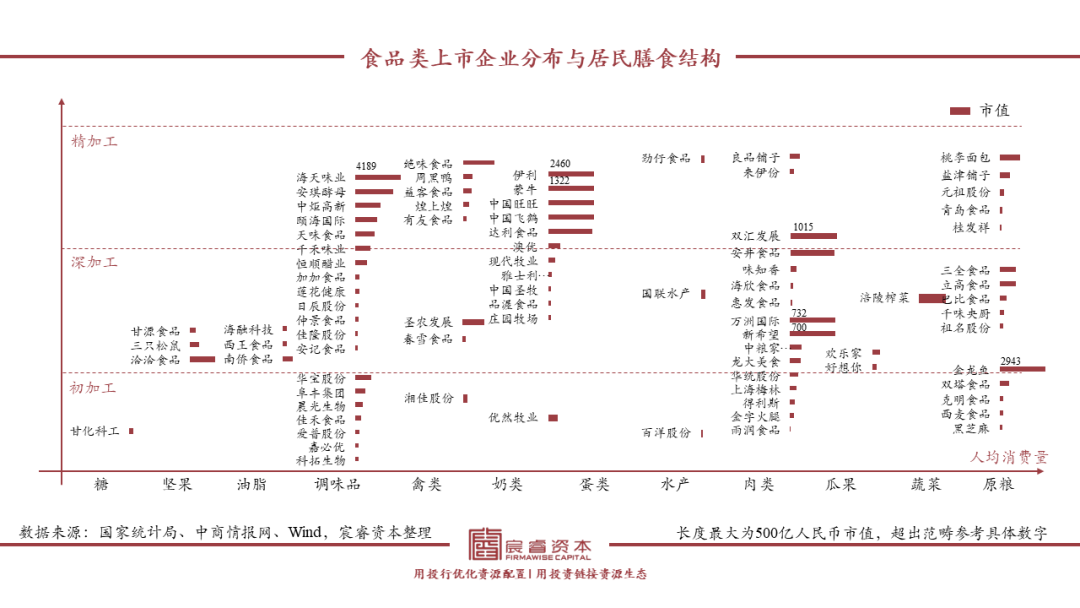

結合糧農組織和國家統計局的數據來看,以居民的人均消費量由少至多對各類食物進行排序,依次為糖、堅果、油脂、調味品、禽類、蛋類、奶類、水產、肉類、鮮瓜果、蔬菜及食用菌,以及原糧(含谷物、薯類、豆類等)。

透過居民膳食結構看食品類上市企業分布,整體集中在原糧、調味品、肉禽水產板塊,雖然我國是蔬菜消費最大國,但鮮有以蔬菜、瓜果為主要原料的公司。

原因較為明顯,現階段食品加工技術難以保證新鮮瓜果蔬菜深加工后的色澤、口感等。且從原料管理難度來看,蔬菜的流通及加工損耗高,也是一大挑戰。另外,精深加工行業因產品的附加值、品牌效應等因素誕生了更多高市值企業。

由大食品行業看預制菜選品,肉禽水產類、面米類產品仍將作為主流。而細分品類中,居民膳食結構的微妙變化,如雞肉人均消費量的增長,或將催生新興市場。

國內層面,雞肉的人均消費量自2013年以來實現大幅增長,源自新消費群體健康消費理念的植入、餐飲行業中快餐的加速滲透等因素。

海外經驗來看,經濟學人的研究揭示代表富裕經濟體的經合組織國家(年人均可支配收入超過 3 萬美元)在過去近 30 年間人均雞肉的消費量增長了70%,歸結于雞肉的健康性、飼養性價比以及雞肉價格的穩定性等原因。

鑒外知中,雖然中外膳食結構存在差異,但從過往數據及時下群體的選擇來看,我國雞肉的人均消費量將繼續保持增長態勢。

2. 從飲食文化看產品矩陣構成

——國內飲食需求多樣,依菜系開發產品更具想象

大部分預制菜的消費場景仍圍繞餐桌進行,仍具備一定的餐飲屬性。透過飲食文化的對標,我們嘗試找到品類選擇的方向。

受移民歷史影響,美國的飲食文化是各民族交融的產物,也更具備兼容性。

一類說法是美國的飲食按地域分布可劃為六類菜系,包括Pacific Food、Southwest Food、Cajun Food、Soul Food、New York Food以及New England Food。

從六類菜系的代表菜來看,不乏卷餅、披薩、沙拉、三明治等相對標準化的產物,反應到餐飲市場上則體現為品類和市場的集中度均較高。

品類維度美國連鎖餐飲50強的產品多集中在漢堡、披薩、炸雞、三明治品類當中,收入維度數據顯示2016 年美國50強餐飲企業市占率就已達到 27.7%。相對集中的餐飲市場分布也為美國冷凍食品行業的大單品誕生孕育了基礎,如IBIS數據顯示2022年美國僅冷凍披薩市場規模就達51億美元。

相較美國,日本的飲食文化則相對復雜,歷史上曾受中西雙邊影響。

按發展歷史和用餐場景日本料理可分為本膳料理、懷石料理和會席料理,而按地域則可分為關東料理和關西料理,且關東和關西料理雖有同款菜品,但制作方法和口味有所差異。

反饋到日本的冷凍調理食品市場,則顯得分布略有分散,但仍不乏餃子、中式炒飯、漢堡包、烏冬面等大品類。

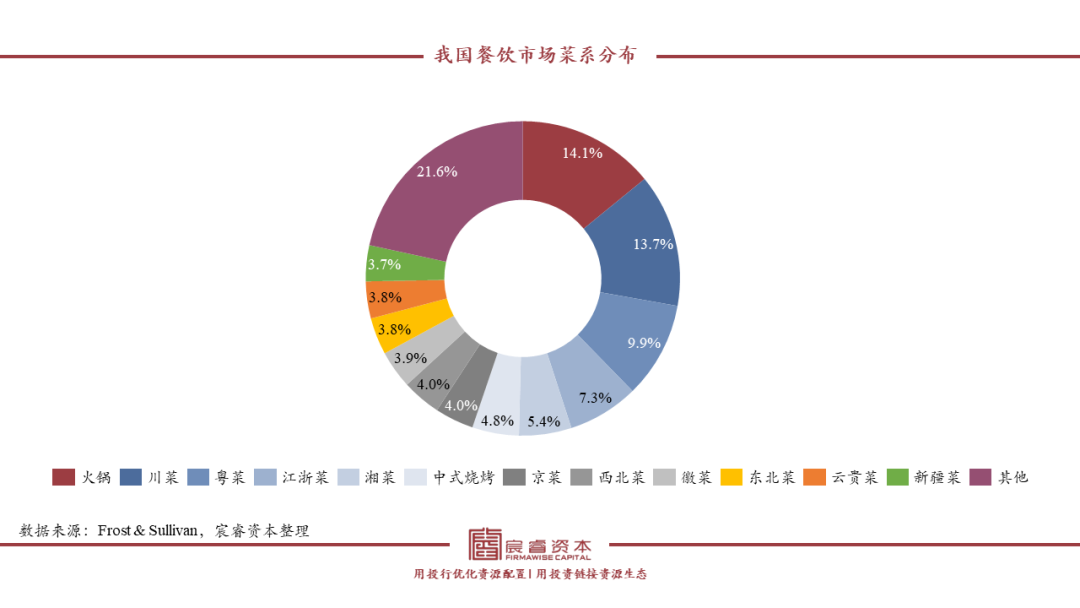

與美日相比,中國的飲食文化則更為多樣。既有魯、川、粵、閩、蘇、浙、湘、徽八大主流菜系,又有京、鄂、西北、本幫等各式地方特色菜系,單個菜系又包含多個特色菜肴。

地域差異明顯、菜系繁多的同時,不同于美日,我國的正餐占比較高,“吃”在我國作為社交文化的媒介,顯得更為重要。反應在餐飲市場表現為對“吃”的多樣化追求,菜系極其豐富。數據顯示沒有占比超過20%的菜系類目,同時為數不多的上市餐企所專注的品類又不一樣。

由我國餐飲市場看預制菜選品,相對分散和多樣的飲食文化在一定程度上限制了單品規模,特別是相對于菜肴制品而言。但菜系的頭部效應賦予了按照菜系構建產品矩陣的可能,且單品的規模上限隨菜系市場的占比而提升。

相較美日動輒百億、千億營收規模的企業,現階段我國的預制菜企業營收規模多為10億以下,且為區域型企業。

產能和服務半徑有限的情況下,瞄準區域的密集需求、做菜系戰略或是短期內的選擇,如味知香產品的味型更偏江浙菜,以華東單個市場貢獻了營收的超96.0%。

3. 從標化程度和生產難度看單品邏輯

——不同細分品類打造極致大單品的難度不同

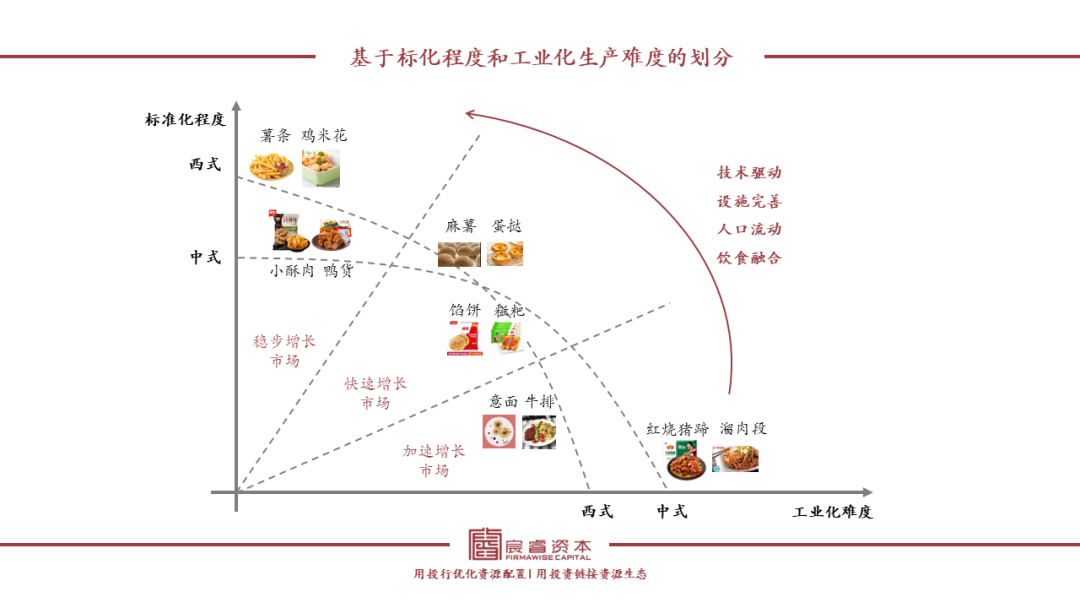

作為餐飲與食品交融的產物,預制菜通過食品工業化的手段實現餐桌美味的規模化生產,在美味與效率間取平衡。

降本增效的需求下,餐飲業標準化程度較高的產品易轉至上游生產;懶人經濟的催化下,工業生產還原程度高的產品更受消費者接受,形成長期復購。

我們認為,品類發展的潛力依然來源于其標準化的程度及工業化生產的難度。結合標準化程度及工業化生產難度來看,西餐大于中餐,面米制品大于菜肴制品,小食佐餐類產品大于正餐類產品。

基于此,我們以品類的維度將廣義預制菜市場劃分出穩步增長市場、快速增長市場以及加速增長市場。

穩步增長市場以小食佐餐(含火鍋料)等產品為主,標化程度高、起步早且已誕生行業龍頭。

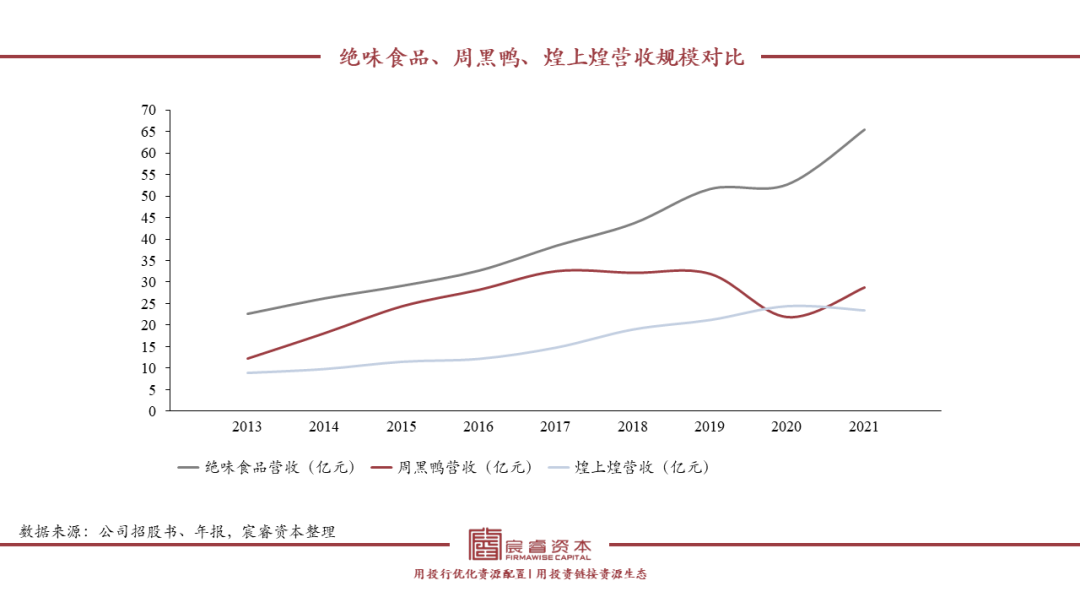

如“鴨貨三巨頭”中的絕味食品2021年營收體量已達65.5億,遠超煌上煌的23.4億和周黑鴨的28.7億,安井食品的火鍋料產品收入56.2億,數倍于惠發食品火鍋料產品的10.2億收入及海欣食品火鍋料產品的13.4億收入。

快速增長市場起步同樣較早,但已存在水餃、湯圓等傳統品類的領先企業,如三全食品、思念食品,以及灣仔碼頭,但創新品類如中式面點、西式烘焙等市場增速較快,而雖有千味央廚、立高食品等企業初現規模,但體量尚不構成絕對優勢,2021年二者營收分別為12.7和28.2億。

加速增長市場受疫情等因素催化,目前增速較快,但多以區域性的中小規模企業為主,即便是已上市的味知香,市場也集中分布于華東地區,且2021年味知香營收也僅有7.6億。

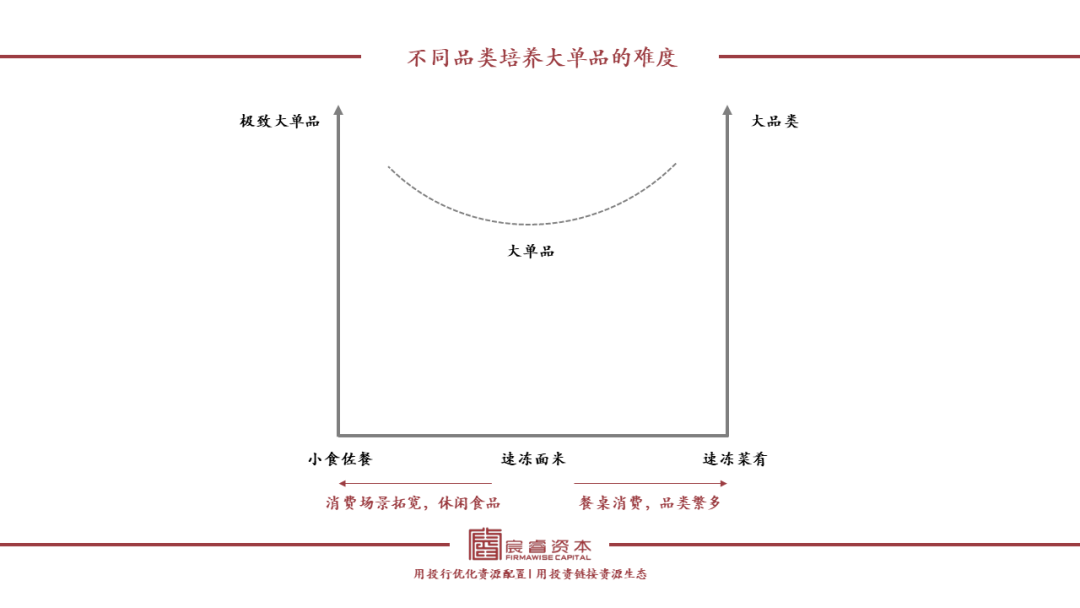

小食佐餐類產品消費場景豐富,可作為休閑食品開發,更易培養極致大單品,如絕味食品招股書中披露早在2015年鴨脖單品收入就已超過10億,新希望年報顯示小酥肉單品2021年創收近10億。

面米制品作為主食,種類有限、標準化程度和消費頻次高,亦能做大單品的規模帶動營收,如千味央廚2021年油條、蒸煎餃、面點類前三大產品線就已占比主營業務收入的47.8%,貢獻了主營業務收入增長的62.0%;菜肴制品脫胎于菜系,種類繁多、標準化程度相對弱,培養極致大單品的難度較大。

而結合餐飲市場的特點,菜肴制品更有望圍繞品類做大,并做多SKU,如目前市場上圍繞川菜開發的水煮肉片、酸菜魚、毛血旺等,圍繞江浙菜開發的糖醋小排、紅燒獅子頭、東坡肉等,圍繞湘菜開發的小炒肉、梅菜扣肉等。

綜上,結合居民膳食結構、餐飲市場分布、產品的標化及加工難度而言,我們看好面米和肉類兩類選品。

面米產品中傳統品類的市場玩家相對穩定,我們更看好在新興品類中具備產品迭代和創新能力的玩家。同時面米制品在不同區域間的標化程度、消費頻次更高,易做出單品的規模效應。

肉類制品分為小食佐餐和菜肴類兩類產品,前者消費場景多樣,可拓展為休閑食品、易打造大單品,后者偏餐桌消費,透過餐飲市場來看,易打造大品類,構建產品矩陣并進行延伸。

1. 千味央廚 v.s. 三全食品 & 立高食品 v.s. 巴比食品

——B端C端各有千秋,二者所需能力不同

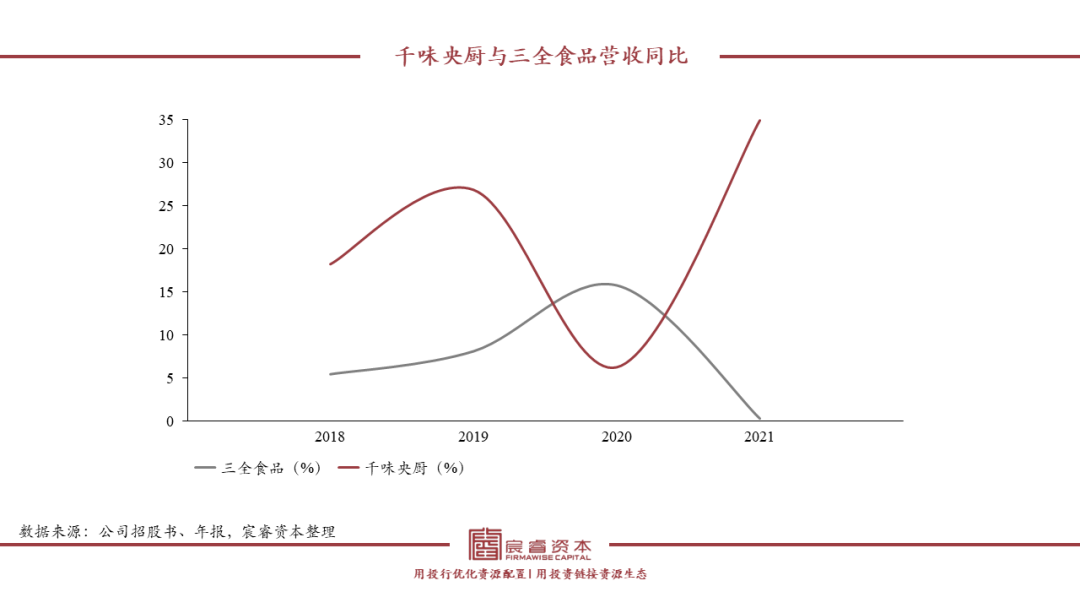

B端市場起步早、規模大;C端市場起步晚、增速高。投資視角多尋找增速快、盈利強的標的,而通過比較千味央廚與三全食品的營收增速與盈利能力,我們認為B端與C端市場各有千秋。

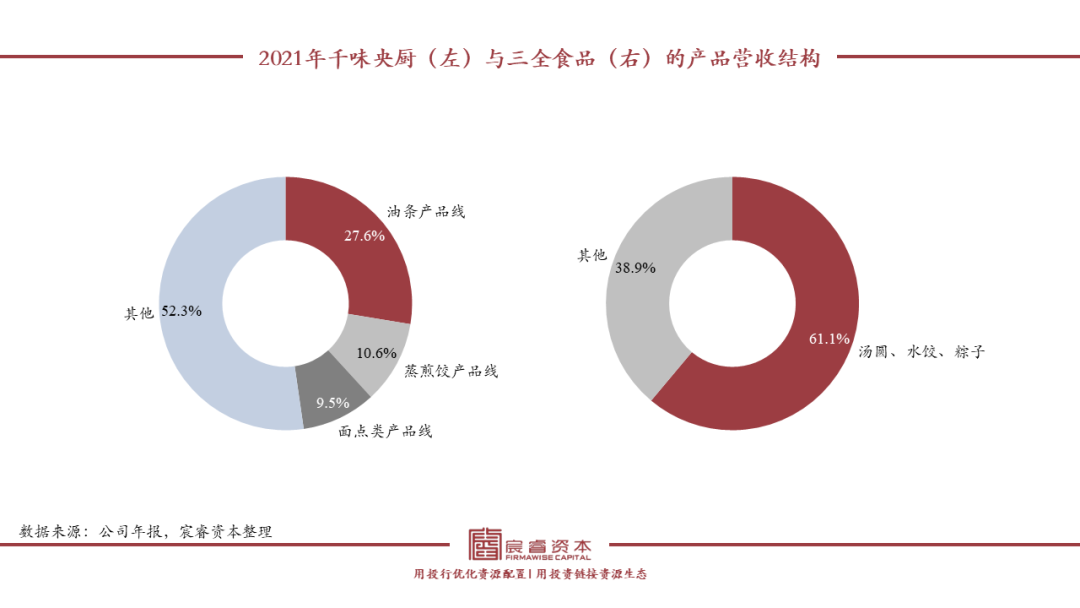

千味央廚與三全食品公司的地理位置相近,主要產品均為速凍面米制品,油條、蒸煎餃、面點類產品線貢獻了千味央廚47.8%的主營業務收入;水餃、湯圓、粽子則貢獻了三全食品主營業務收入的61.1%,二者又分別培育了其他新品類。

而在渠道布局上,千味央廚集中于餐飲、團餐、酒店、宴席為主的B端市場,通過自營模式拓展大客戶,保持規模優勢,2021年前五大客戶營收占比主營業務收入的31.1%,同比增長38.8%。

公司同時通過經銷模式開發長尾客戶,分散經營風險;而三全食品則聚焦在C端,銷售模式包括經銷、直營以及電商模式,同時近年也在開發B端餐飲市場,但占比較小,2021年餐飲市場收入占比主營業務收入的17.0%。

根據最新年報,2021年千味央廚營收12.7億,同比增長34.9%,扣非凈利潤8556萬,同比增長47.1%;而三全食品營收69.4億,同比增長0.3%;扣非凈利潤5.5億,同比增長-3.4%。

除2020年疫情影響外,千味央廚營收增速均高于三全食品。將三全食品還原至歷史上與時下千味央廚相似的營收體量12.5億,該時點營收的同比增長為32.3%,并未顯露相對優勢。

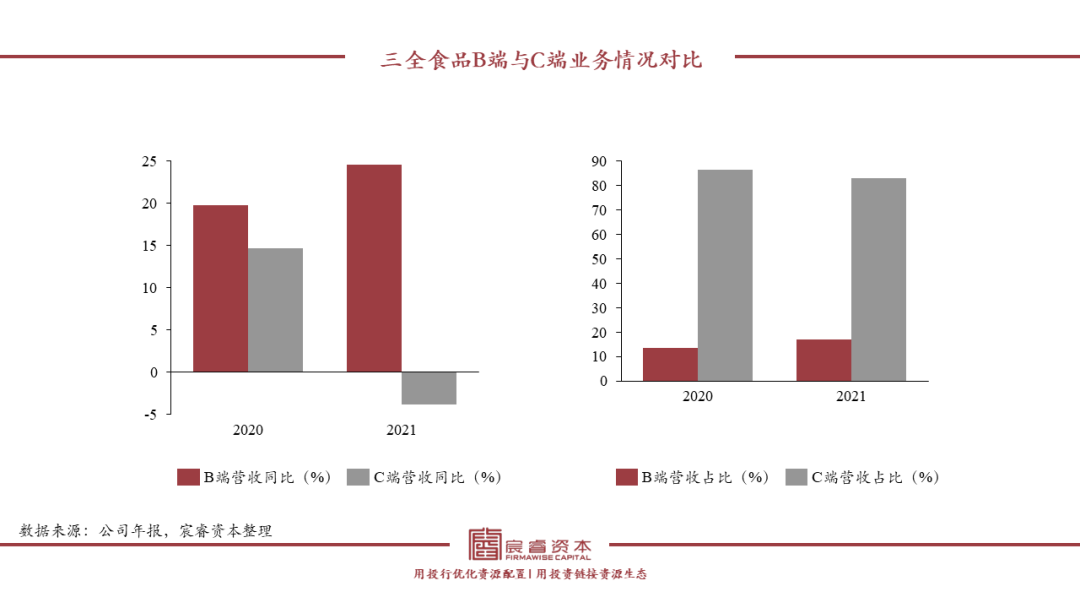

同時,從三全食品內部營收結構來看,2020年及2021年雖受疫情擾動,但其B端業務增速明顯高于C端。2020年B端與C端營收同比增長分別為19.8%、14.7%,2021年則分別為24.64%、-3.77%。

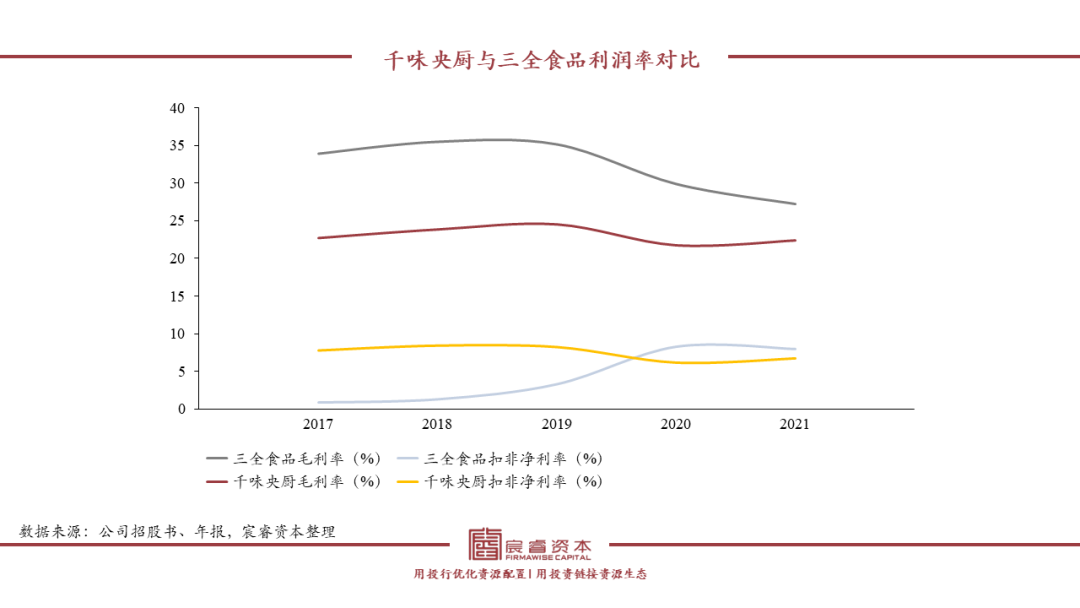

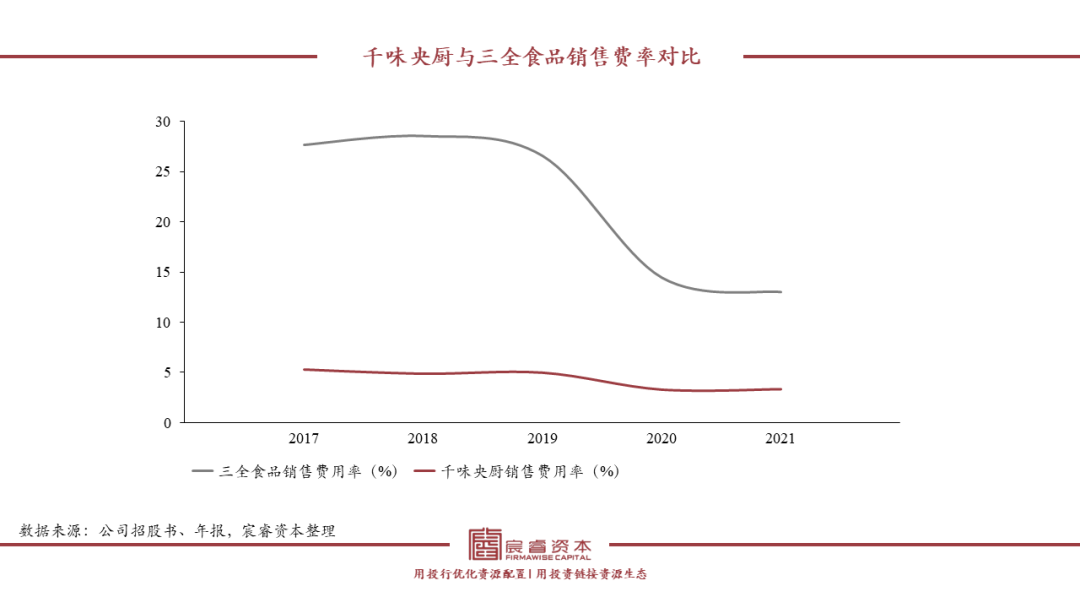

至于盈利能力,雖然千味央廚的毛利率明顯低于三全食品,但隨著規模效應的凸顯毛利率逐漸提升(2020年行業會計準則調整,運輸費用從銷售費用調至營業成本,毛利率受影響),且千味央廚的扣非凈利率在疫情前明顯高于三全食品。而作為一門C端生意,三全食品的銷售費用率則明顯高于千味央廚。

聚焦于更細分的品類,立高食品與巴比食品2021年的營收分別為28.2億元及13.8億元,前者主要從事烘焙食品原料及冷凍烘焙食品的研發、生產和銷售,涵蓋烘焙門店、飲品店、餐飲、商超和便利店,以B端業務為主。

后者專業從事中式面點速凍食品的研發、生產與銷售,以連鎖門店銷售為主,團體供餐銷售為輔,C端業務比重高。

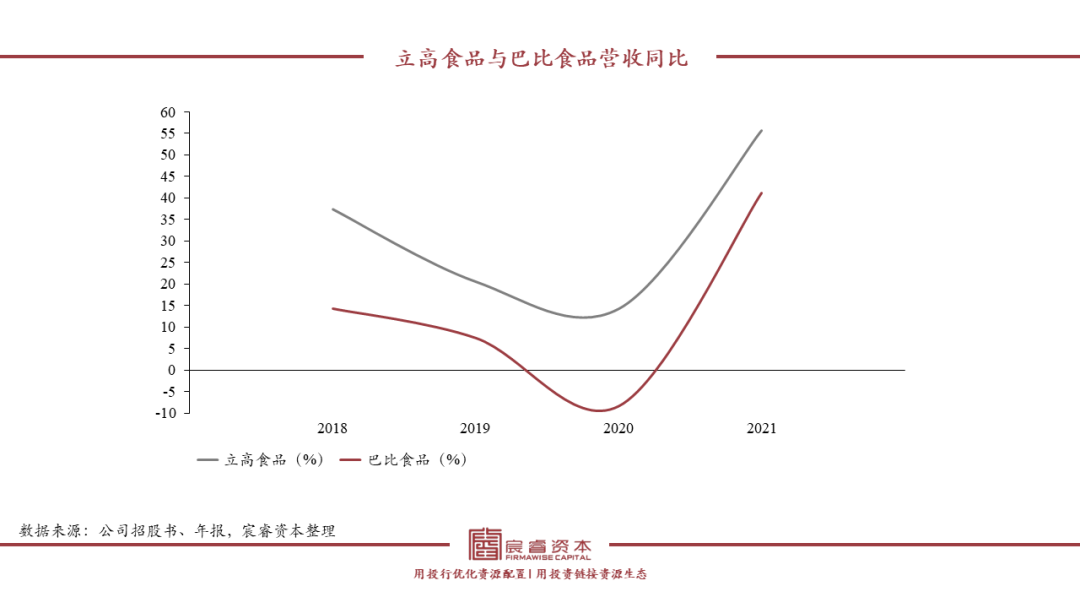

而從營收增速來看,雖然立高食品規模已大于巴比食品,但營收增速卻連年領先。

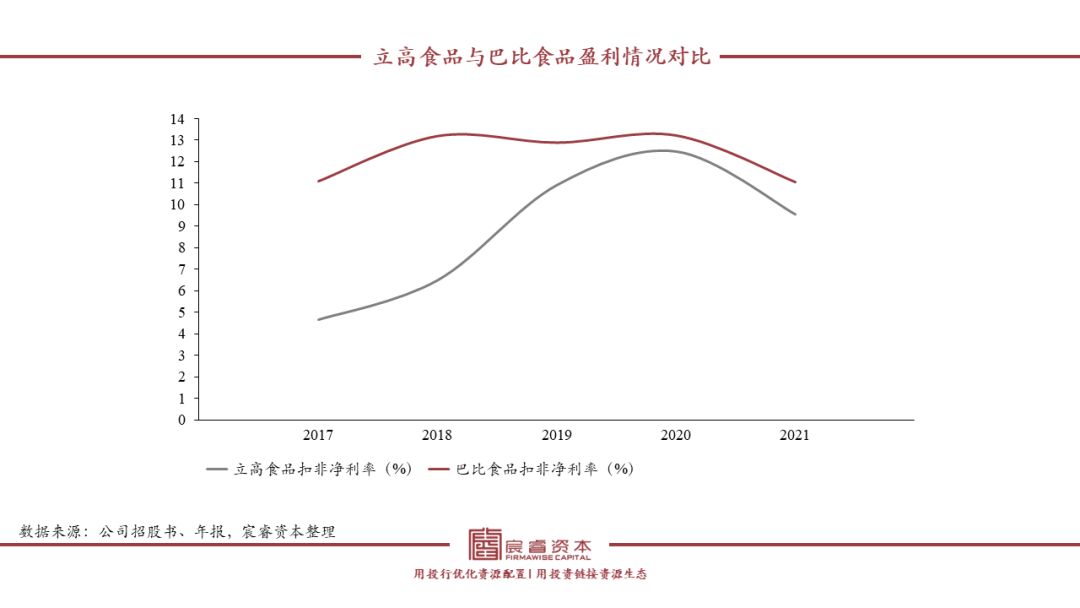

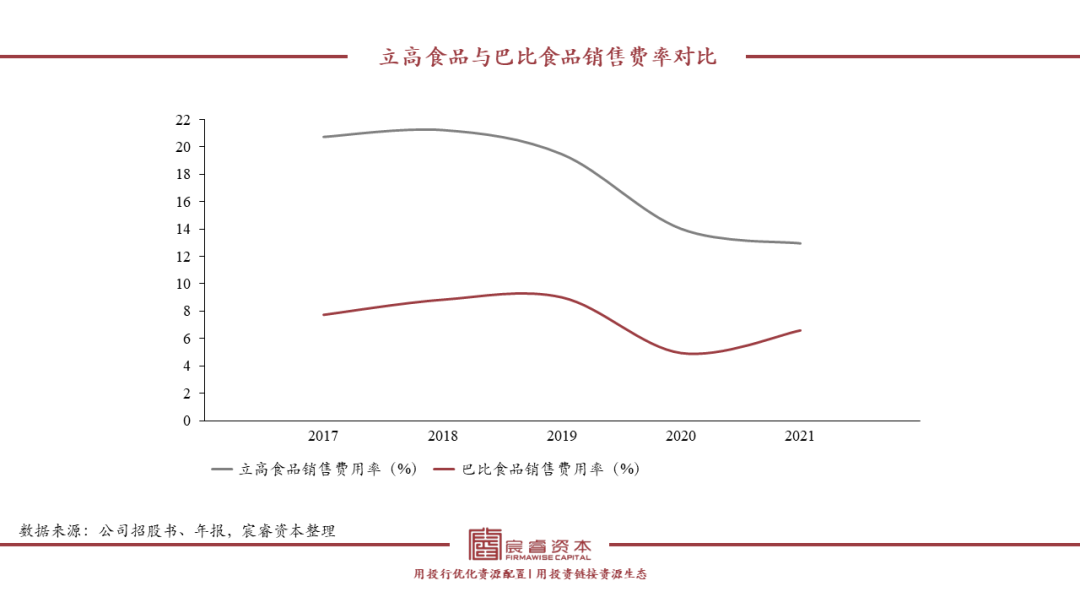

從盈利情況來看,隨著規模效應的發揮,立高食品的扣非凈利率有上升的趨勢,但利潤率略低于巴比食品。雖然作為一門B端生意,其銷售費用率已經逐年降低,但仍遠高于巴比食品。

對標同樣做B端生意的千味央廚,立高食品銷售費用率較高的原因或與銷售模式有關。千味央廚通過直營簽約大客戶,前5大客戶占比公司營收近31%,長尾客戶交由經銷商管理,實現降本與增效的雙重目標。

而面對下游高度分散的烘焙市場,立高食品采取的是經銷為主、直營為輔的策略,除第一大客戶占比營收的23.6%之外,其余客戶營收占比均較小,銷售費用使用效率略低于千味央廚。

2. 安井食品 v.s. 惠發食品、海欣食品 & 絕味食品 v.s. 周黑鴨、煌上煌

——渠道拓展能力強,產能配套的企業更能迅速占領市場

關于多工廠與單工廠的戰略,對標同行業中不同企業的成長脈絡,我們認為前端迅速完成渠道拓展,后端及時構建跨區域生產能力或是勝出因素。

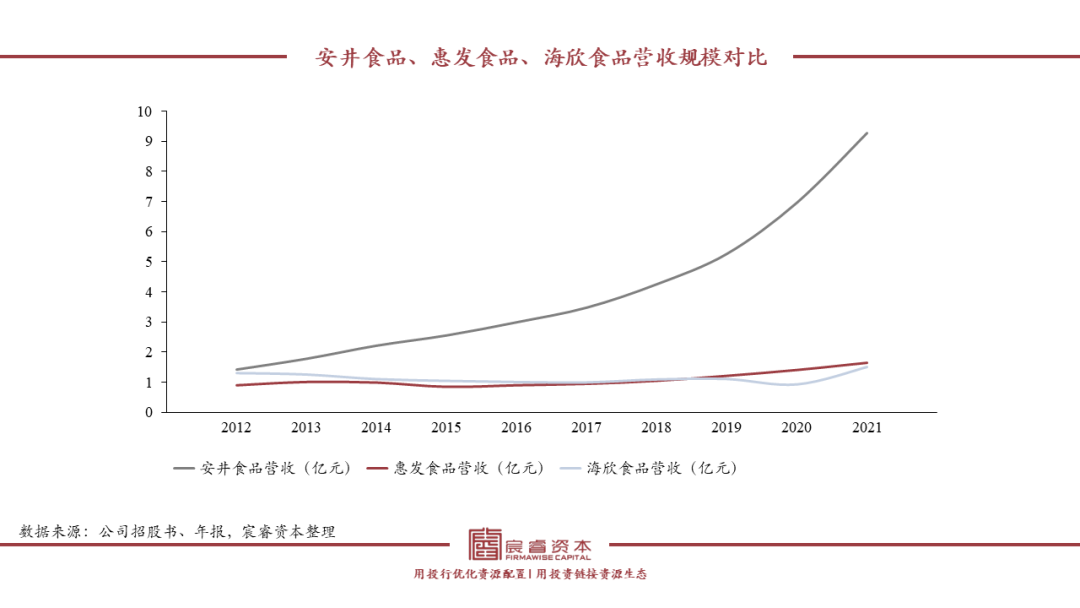

2021年,安井食品的火鍋料制品銷售收入56.2億,占比主營業務收入的60.6%,海欣食品和惠發食品火鍋料制品的銷售收入分別為13.4億、10.2億,分別占比主營業務收入的86.3%、62.6%。

同樣以速凍火鍋料為主要產品,均有開發菜肴等新品類,三者在近十年間的體量差距逐漸拉大。

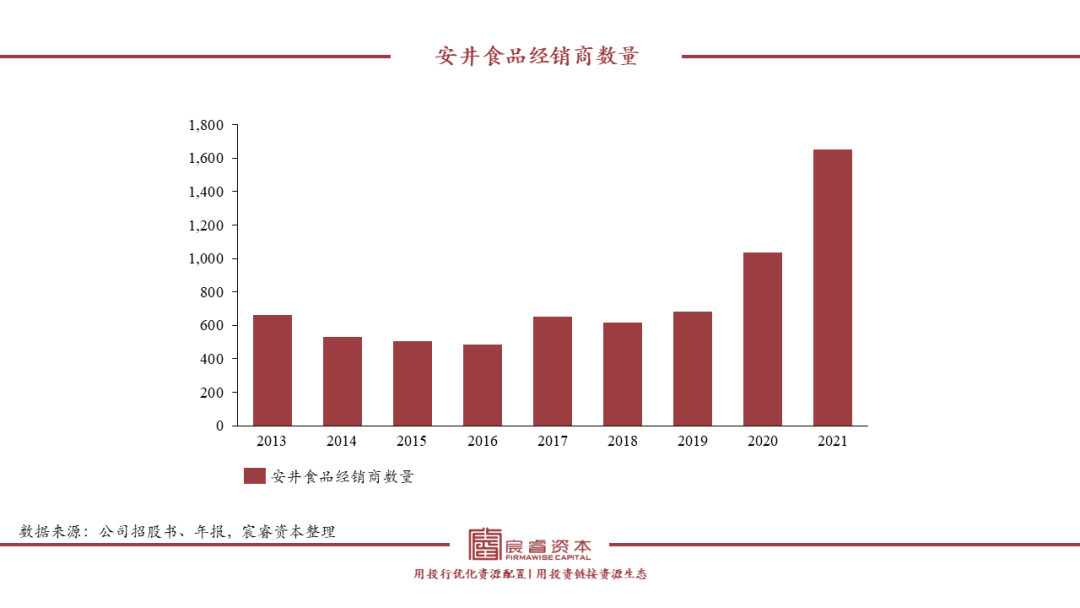

作為需要冷鏈運輸的產品,過遠的運輸距離勢必帶來過高的運輸成本,而安井食品則采取了“銷地產”的模式,通過快速拓展經銷商占領市場,并構建跨區域生產的能力。具體而言,即轄區銷售達到一定規模后就地布局建廠,以節約運費、提高市場反應速度、快速產生效益。

配合“銷地產”戰略的實施,公司推行大線快跑、大規模生產、大批量定制、大單品策略等更合理的商業模式,使公司的規模優勢不斷強化,生產成本、期間費用比逐年下降,盈利能力逐漸提升。

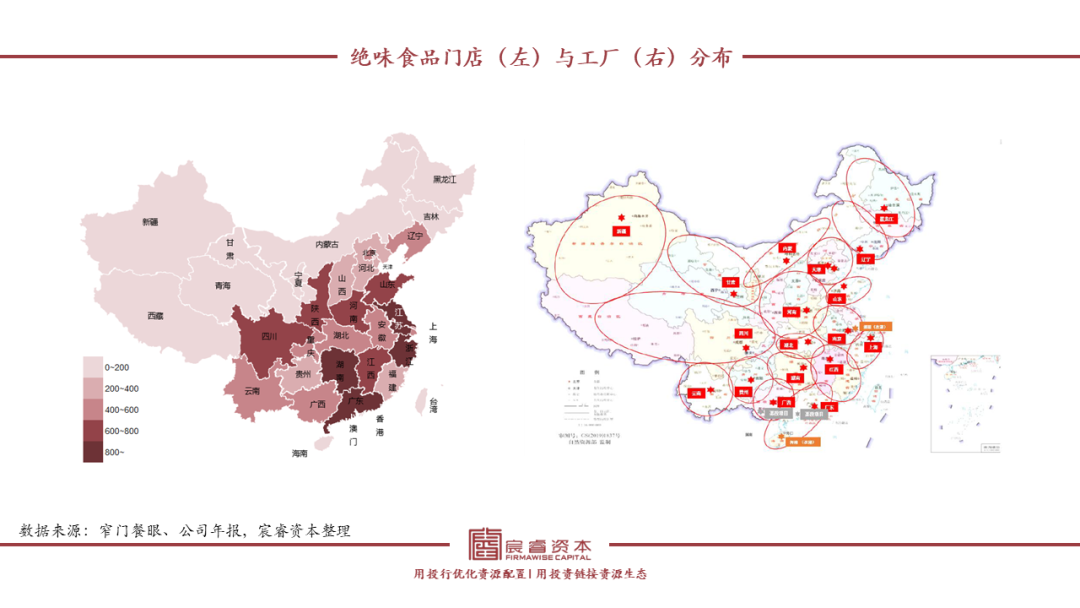

無獨有偶,絕味食品以相似的方式,在成立時間相對較晚的情況下通過前端迅速拓展加盟店分攤成本,后端全國各地布局產能的方式遙遙領先于周黑鴨與煌上煌。

目前,絕味食品已在全國布局21個生產基地(2個在建),形成工廠周邊半徑300-500公里的供應鏈網絡。

相比之下,周黑鴨與煌上煌目前也已布局多工廠,但周黑鴨最初的直營路線使得線下市場拓展略慢,煌上煌的門店分布多集中在江西、福建和湖南三地、沒有形成全國市場的綜合競爭力。

綜上,結合對于各上市公司的探討,我們認為B端C端的生意模式各有千秋,前者規模拓展迅速,后者部分情況下盈利能力略強。從目前市場的態勢來看,單個企業從B端、C端出發相向而行、共同發力或將成為方向。

而對比來看,在B端賽道,我們更看好企業的大客戶綁定與服務能力,通過大客戶的帶動迅速實現規模效應;在C端賽道,我們更看好企業全方位、多樣化、跨區域的渠道拓展能力,以迅速占領市場,把握先機。

同時,預制菜行業依賴冷鏈,單個工廠最終會存在服務和運輸半徑的問題,通過現有企業的發展脈絡來看,出圈的企業未來或將通過多工廠布局與渠道配合實現規模與盈利能力的協同。

發表評論

登錄 | 注冊