你常吃的外賣70%都是預制菜,中餐館的煙火氣正在消失

來源/氪星研究所

撰文/馮楚蘭

編輯/方婷

點一份干炒牛河,5分鐘剛過就端上了桌,現在出門吃飯,你會不會覺得很多時候上菜巨快,而且多數是不冷不熱的?

鍋氣這東西,正在從餐館里消失。哪怕換個餐廳,每道菜的味道也是大同小異。我們吃的菜,是人炒出來還是機器調配的,已經沒人說得清,也沒人躲得過。

而相應的,一線廚師也在減少。據《深網》報道,目前國內餐飲需要廚師1200萬,實際從業者(含幫廚)卻不足千萬。

廚師都去哪兒了?為什么外邊兒餐館里的煙火氣越來越難找了?

01

餐館的興起和現炒現切的年代

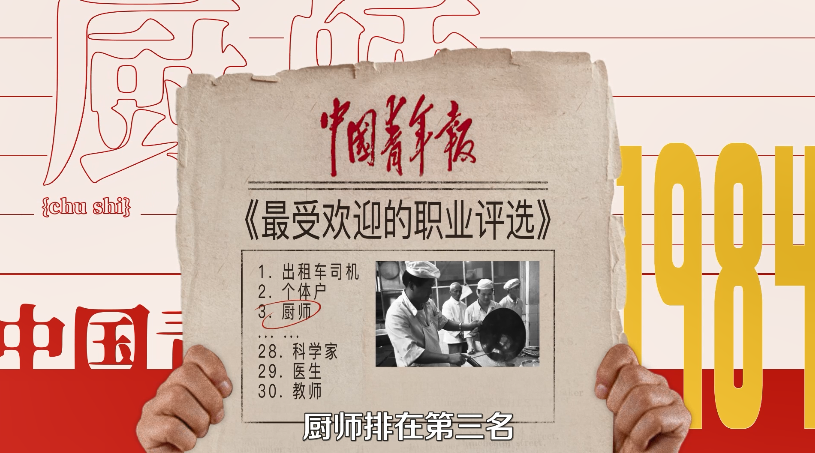

1984年,《中國青年報》評選最受歡迎的職業,廚師排在第三名,第一和第二分別是出租車司機、個體戶,最后三名是科學家、醫生、教師。

這個長期被稱作“伙夫”的行業,為什么受人尊崇起來了?

一是吃喝還比較匱乏的年代,相比其他職業,當廚師還能沾點葷腥,二是學廚師門檻不高,只要肯下功夫,很多農村青年都憑著這門手藝進了城。

一時間,餐館、酒樓變多了,烹飪技校開始出現,1988年,吳俊保比俞敏洪早幾年走上創業道路,成立新東方烹飪教育,開始逐夢“職校大王”。

兩家名字都叫新東方,寄托的都是生活變好,國家強大的希望,只不過那個新東方意為走出國門去看世界,而這個新東方烹飪學校是指在幾平米的廚房里,用汗水創造自己的美好生活。現在充當中流砥柱的廚師,也大都在這時入行。

當然了,要想成為大廚,關鍵還得是進對館子,跟對師傅。

當時,全國八大菜系組成了餐飲市場的SKU。那個年代,開餐館真的就是拼廚師和味道,有手藝就有機會發財。

走商務宴請路線的湘鄂情就是這么干起來的。1994年,湖北人孟凱在深圳打工,聽見老鄉吐槽當地湘菜、鄂菜太難吃,就跟來自湖南的妻子開了一家湘菜館。

三年經營,菜館變酒樓,“湘鄂情”正式掛牌,一路開到北京。最有意思的是他的選址:機關在哪里,湘鄂情就往哪里鉆。靠著菜品正宗和公務宴請兩張牌,湘鄂情天天爆滿,一頓飯好幾萬。

到了2009年,湘鄂情還成了A股第一家民營餐飲企業,孟凱也以39億身家問鼎餐飲首富。2003年,羊城晚報頭版刊登了一篇叫《“油領”身價不輸白領金領》的文,轟動一時。

文中提到餐飲界互相高薪挖角,總廚年薪三十萬,還有技術入股、配屋送車等等。好點的酒樓,一年下來后廚開支上百萬,占去所有成本的15-18%,但老板認為物有所值,甚至還會以廚師名字命名菜式。

那時的幾大菜系里,粵菜大廚收入最高,月薪3萬元左右,接下來是川菜大廚,月薪2萬元左右,然后是湘菜、東北菜,如果懂多個菜系的做法,薪資會更高。

02

我們的餐館是如何失去煙火氣的

后來,廚師這行是什么時候開始沒落的?

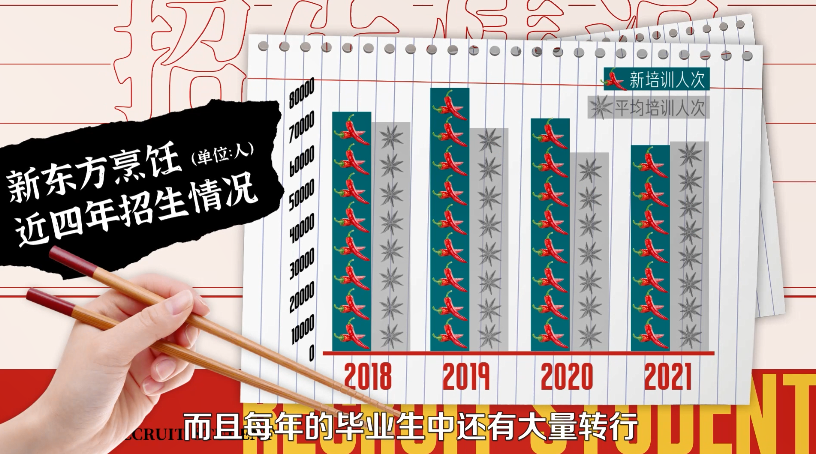

榮耀沒了,傳承也沒了,光剩下又苦又累了。根據新東方的財報,近三年,新培訓人次逐年遞減,而且每年的畢業生中還有大量轉行。

起因是2012年八項規定的出臺嗎?這項厲行節儉的規定確實直接讓湘鄂情撲街了,稍帶手也讓俏江南汪小菲從京城四少急轉直下,這兩年更是婚姻事業雙崩盤。

但是,這只是讓高端餐館飽受打擊而已。對基數更大的普通廚師來說,他們真正受到沖擊的隱患,從麥當勞肯德基在中國遍地開花開始。

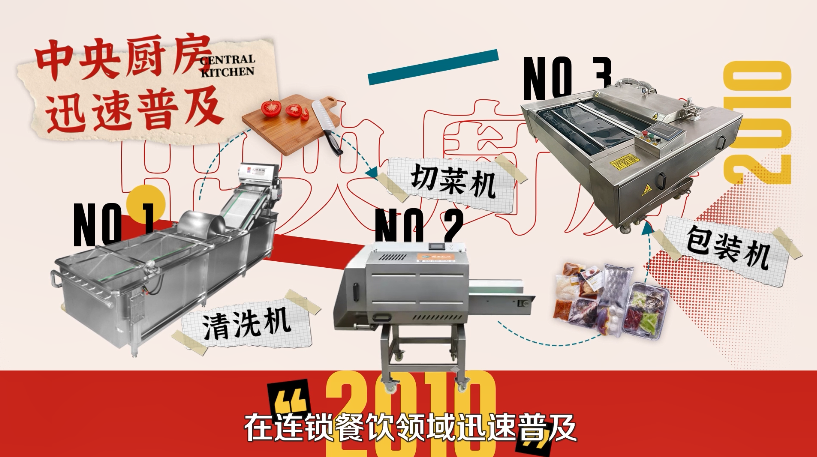

從1987年,肯德基在北京前門開出第一家餐廳算起,從店門陳設到炸雞的酥脆程度,都是絕對的標準化,麥肯把中央廚房的概念帶進中國,拉開了中餐標準化和“去廚師化”的帷幕。

真功夫是第一家得到真傳的餐館。1997年,它靠一種電腦控制的蒸汽柜,先一步淘汰了廚師,做到了工業化生產。

2010年,中央廚房模式在國內落地興起,在連鎖餐飲領域迅速普及。中央廚房的工廠通過清洗機、切菜機、包裝機等設備組成生產線,生產成品或半成品,只需把處理好的食材簡單熱一下,菜就能上了。

大娘水餃、永和大王等餐館的老板,紛紛建起了中央廚房,不僅僅因為出餐速度快了不少,還因為這解決了一直以來的大問題——大廚總壓著老板一頭。

當年知名粵菜餐館炳勝的老板就吐槽:生意好了,廚師提價倒還好;生意不好,大廚可能就把整個團隊帶走,把招牌菜給了別人或者自立門戶。

廚師與餐廳一榮俱榮、一損俱損的關系讓他們很被動。有了中央廚房之后,一道菜的制作流程被細化拆解,經手的師傅只被當成菜品工業里的一顆螺絲釘,比如一道豉油皇鵝腸,核心技術和醬汁都被餐館控制,廚師可能會帶走手法,但帶不走味道。

2008年,資本進入餐飲這一行,投了綠茶、小南國,都是有中央廚房的。華映資本的投資人曾說,中餐有廚師的,他們都不投。

整個餐飲鏈條中,能夠從頭到尾炒出一道菜的廚師在減少,更多的是配餐員。餐飲行業不僅拋棄了廚師,也拋棄了中華第一烹飪法,炒。

仔細想想,現在我們出去吃飯,從火鍋、烤肉、串串,到麻辣燙、肉蟹煲……都不用炒,比如西貝莜面村的著名策略就是“多做燉菜,少用炒菜”,就算有幾家主打炒菜的餐館,SKU也在瘦身。

為什么?因為炒菜最難標準化,是滑炒還是爆炒?小炒?生炒?熟炒?炒香?鹽炒?沙炒?簡單一個炒字,里頭學問卻大了。一些商場餐館里還因為禁止明火,干脆把灶置換了。

毫不夸張地說,現在中餐館的菜品和味道的控制權,已經逐步轉移到了料理包上。

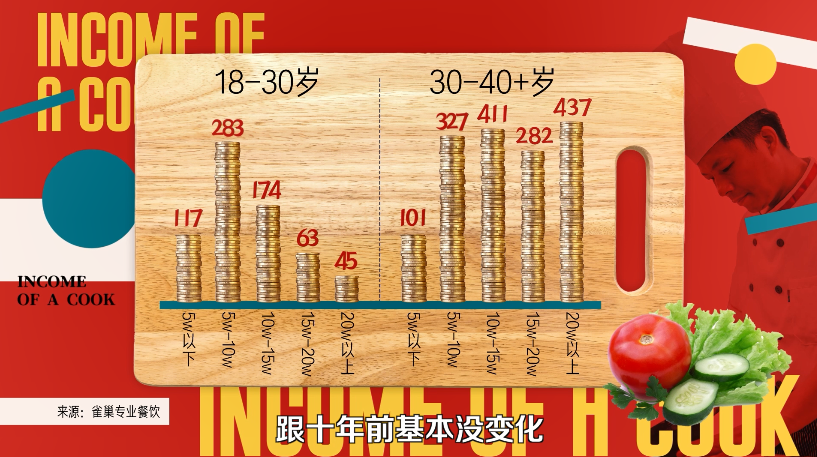

但廚師真正的危機還是在于自身,越來越少人愿意學廚師了。根據《2022年廚師生存現狀調查報告》(來源:雀巢專業餐飲),行業內廚師的工資大都集中在5萬到10萬,這樣的薪資待遇,跟十年前基本沒變化。

除了回報率低,回報周期長也是廚師行業的硬傷:從打荷到學徒,到幫師傅吊個湯,到獨立炒菜,到做頭灶,最有悟性的人也要十年,如果是傳統粵菜,周期還要更長,現在很少有年輕人耐得住這個性子。

而且,干廚師有多累?像《舌尖上的中國》等美食紀錄片里那樣,在寬敞通風的廚房里發揮創造力的,只能是頂級大廚,更多的廚師是每天10多個小時待在溫度將近40度的狹小空間里,發揮的只能是意志力。畢竟,外頭客人的耐心有限,服務員時不時就來催個菜。

有行內人和我們透露,以前是徒弟哄著師傅,每天上班一杯茶,現在是師傅哄著徒弟,要不然人都跑了。

廚師,成了一個以流動性為特征的職業。

03

不再圍著廚師轉,現在是食品工業化

一邊是年輕人都不愿當廚師了,另一邊是餐飲工業化浪潮不斷推進,給廚師們帶來了更強的沖擊。

以前,連鎖餐飲才有建立和運營中央廚房的能力,像大家都知道的海底撈、外婆家、避風塘、永和大王等等。

不過,預制菜的出現,把所有餐館的起點拉到了同一水平線上。

雖然今年才在羅老板的直播間火起來,但預制菜其實是新瓶裝老酒。跟中央廚房一個意思,只不過是專門的外部公司去做中央廚房。

為什么是這幾年才出現?其實,2008年就有人在做預制菜了,比如如今的預制菜第一股味知香,然而當時菜品運輸是個難題,全國的冷鏈車還沒幾輛,運輸中的腐損率很高,所以當時沒人能做出規模。

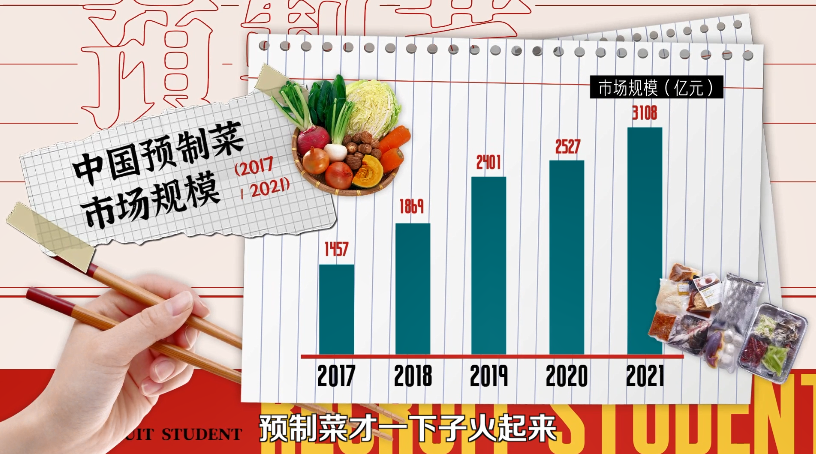

08年奧運之后的10年迎來冷鏈爆發期,運輸成本降低,預制菜才一下子火起來。大小餐館都愿意用預制菜,畢竟價格比聘用廚師便宜,搞外賣的小餐館也采購得起。種類還多,多找幾個預制菜的渠道,就能駕馭從南到北所有菜系。

有電商平臺數據統計,如今用戶們常點的外賣里,有70%是預制菜。那廚師們去哪兒了呢?

在餐飲發達的城市,招廚師更傾向于招中工、小工、學徒,大師傅基本不用。被迫出走的大師傅們,一部分轉行去工廠、工地,去送外賣,而最厲害那小部分,已經轉變成了產品經理,加入到預制菜研發的大潮。

這時,由廚師掌勺的不再是一道道菜品,而是一組組數據。例如一個紅燒肉,傳統菜品制作中,廚師需要對火候進行把控,關注湯汁的濃稠變化。

預制菜研發中,廚師要給出燜煮的鍋內壓、液化等參數,以及肉品受熱、分解、酶化的各項條件參數。

有人說這是通過技術讓廚藝惠及到了更多人,但也帶來了更多的疑問。比如,以往你可以相信餐館背后站著的活生生的廚師,但現在可以相信誰呢?

你不知道沒有形成行業標準的預制菜,是不是能保證食品安全,不知道多次加工后的食物是否還有營養,如果不小心掃一眼成分表,你會發現大多數預制菜鈉含量高到破表,咸到沒朋友——他們可能默認了經常點外賣或者買預制菜的是對生活沒有要求的人,這些人并不在乎健康。

老實說,這就是對顧客的不負責任,但這也無法都歸罪給餐館。餐飲行業本身就四高一低,活下去實屬不易。

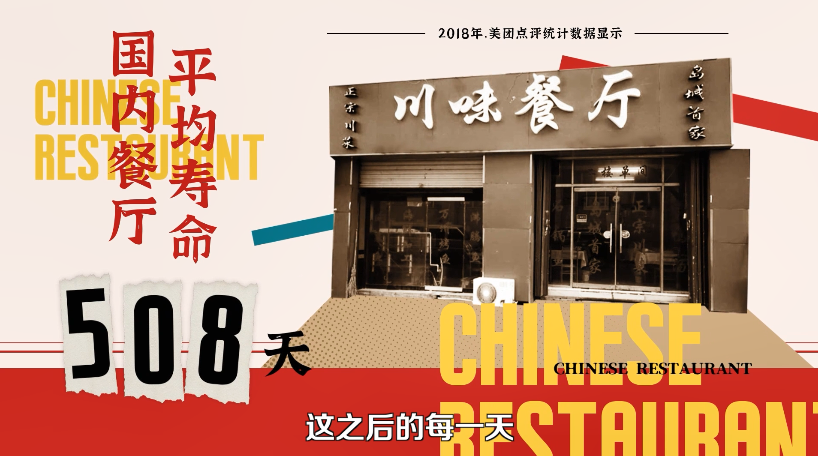

2018年,美團點評統計數據顯示,國內餐廳平均壽命508 天。這之后的每一天,活到就是賺到,活過3年的餐廳恨不得叫自己老字號。

最近幾年情況更糟。天眼查數據顯示,2021年全國餐飲店注銷了100萬家。在人工、原料和租金之上,必須再削減成本,只能從翻臺率上下手了。

所以你能看到菜單在縮短,出餐速度在加快,只是為了從微薄的利潤里,再摳出一點油水來。不管是預制菜,還是中央廚房,不管是換血的后廚,還是被當成救命稻草的翻臺率,都是為食品的工業化鋪平道路。

在整個食飲鏈條中,每個人看似都有得選,但又好像都沒得選。

廚師在消失,但消失的不僅僅是廚師,這種工業化干掉的,還有鍋、菜刀,乃至整個廚房,以及我們對鍋氣的念念不忘。

中國是世界上最會吃的國家,之一,這點應該沒人有異議。

據世界餐館史考察,最早的餐館,出現在宋朝的開封。在那時,吃飯就已經不僅僅是為了果腹, 煎炒烹炸煮,八大菜系和八大菜系之外的各地美食,無不昭示著“會吃”是流淌在我們血脈里的。

但現在,面對復制粘貼的味道,面對被標準化的口感,我們只能說一句,還行,能吃。

要想去找那些噼啪作響的火星和上下翻飛的顛勺,還有沉默像武林高手一樣的廚師,就只能到每年層出不窮的美食紀錄片里找。

不可否認,以后10%的人吃廚師花費時間心力、講究食材火候的現做菜肴,90%的人吃機器半成品加工的快捷菜,將會是一種新常態。

但每當想到太多餐單背后,都標著同一套參數的時候,當每天打開外賣列表往下劃,但沒有一家想吃的時候,我們都比以往更加懷念,餐館里的煙火氣。

發表評論

登錄 | 注冊