董明珠不服:格力多元化的薛定諤結(jié)局

來源/全天候科技

撰文/于惠如

頭圖/央視財經(jīng)

“我從來沒認為我失敗。”“失敗了這個企業(yè)不能給股民分紅了。”“我們給股民分紅已經(jīng)分了1000多億,我從股市上融資只有50億。”

幾天前,格力電器董事長董明珠在接受央視財經(jīng)采訪時再次強調(diào):格力的多元化沒有失敗。

多年來,與美的在摘“小家電”的標簽、TCL在甩“電視”的帽子、海爾在刷新“家電企業(yè)”的形象一樣,格力也在嘗試淡化“空調(diào)”這個單一的品牌符號。

從單一的空調(diào),到生活電器、再到入局手機、芯片、新能源汽車和鋰電、預制菜賽道等。自2012年開始,格力已在多元化的道路上走了十一年。

迄今,格力的多元化究竟是成功還是失敗了?

1

十年多元之路

格力對多元化業(yè)務的探索也來自于對單一業(yè)務線的擔憂。

格力的多元化之路要追溯到2012年。彼時,格力成立自動化辦公室,2013年格力自主研發(fā)的工業(yè)機器人等智能裝備已開始小規(guī)模外銷。同時,格力宣布啟用“大松”品牌,作為其小家電的獨立品牌。

“我認為(格力)已經(jīng)轉(zhuǎn)型成功,實現(xiàn)了從單一空調(diào)到全品類家電的轉(zhuǎn)型。”董明珠在今年兩會前夕的一次媒體見面會中表示。

打開格力的官網(wǎng),生活電器、冰箱、洗衣機、熱水器、飲水機、手機、智能門鎖等產(chǎn)品與空調(diào)一樣,占有一席之地。

在董明珠看來,自發(fā)展多元化至今,格力電器已經(jīng)在多元化發(fā)展上擁有了清晰明確的思路。細數(shù)格力的多元化業(yè)務,大致可以分為三個業(yè)務方向:消費品業(yè)務(全品類家電);智能裝備板塊(下游覆蓋面包括家電、重工、汽車行業(yè)等);新能源方面(格力鈦等儲能技術(shù)方向)。

2015年,空調(diào)行業(yè)陷入整頓和蕭條中,“空調(diào)大王”格力也未能幸免。這一年,格力的營收和凈利潤雙雙下跌,美的營收也下滑。

第二年,格力美的不約而同發(fā)起收購案,格力對珠海銀隆(現(xiàn)更名格力鈦)發(fā)起收購,美的則在收購東芝白電業(yè)務之后又收購了德國庫卡機器人公司95.44%的股權(quán)。

格力收購珠海銀隆,意在提速多元化戰(zhàn)略。不過,因股東反對,這起收購以失敗告終,最終董明珠以個人名義投資了銀隆。據(jù)網(wǎng)易清流工作室報道,董明珠最初投資珠海銀隆的10億元資金,其中7.5億元來自格力電器經(jīng)銷商,剩余2.5億元則借自魏銀倉全資持有的廣東銀通投資控股集團有限公司。

“不少(企業(yè))是沖著政策補貼蜂擁而上,也有一些是為了蹭熱點,而格力電器進入的目的有著本質(zhì)的不同。”“我們是帶著夢想去做這件事的。”董明珠曾不止一次表示,希望格力通過銀隆切入汽車空調(diào)領(lǐng)域。

去年,格力在預制菜領(lǐng)域動作頻頻,此舉也被外界質(zhì)疑格力是在“追風口”。對此,董明珠在幾天前公開回應稱:格力要做的是預制菜的裝備。

“之所以關(guān)注預制菜賽道,是因為格力在裝備上已經(jīng)具備一定基礎(chǔ)與實力。”董明珠說,格力現(xiàn)在研究的預制菜裝備,就是要在制造過程中確保預制菜的營養(yǎng)品質(zhì),結(jié)合一系列冷凍冷藏技術(shù)的支撐,打造針對預制菜領(lǐng)域的全套服務。

從產(chǎn)業(yè)鏈縱向的智能裝備、精密模具等業(yè)務,產(chǎn)品橫向的冰箱、洗衣機、熱水器、飲水機等,到新能源、手機、預制菜裝備等。格力的多元化既包含與其主營業(yè)務相關(guān)的多元化,也包含與其主營業(yè)務非相關(guān)多元化。

格力鈦新能源商用車 圖源:格力鈦新能源官網(wǎng)

2

多元化是“彎路”?

被格力最早提上日程的多元化業(yè)務當屬智能裝備業(yè)務。

從組裝產(chǎn)品到零部件的自我研發(fā),再到機器人三大核心元件的內(nèi)部生成,在艱難推進3年后,格力終于有了“拿得出手”的機器人。

2015年,格力的自動化設(shè)備制作部有了2000臺機器手的產(chǎn)出,產(chǎn)品從內(nèi)部消化走向?qū)ν怃N售階段。為了更好地運營管理,獨立運營的珠海格力智能裝備有限公司于2015年成立。

同樣的素材,交給另一家電巨頭美的,寫出來的是完全不同版本的故事。

與格力自研不同,美的拓展多元化業(yè)務從收購入手。2016年,美的積極開啟海外市場開拓及產(chǎn)業(yè)多元化布局,斥資37億歐元,一舉獲得擁有百年歷史的工業(yè)機器人公司庫卡94.55%的股份。

不過,美的收購之路比格力自研之路更艱難。2018年之后,庫卡經(jīng)歷了業(yè)績斷崖式下跌、高管團隊動蕩等難題。對此,美的不得不“食言”,提前全面收購庫卡股權(quán)并將其私有化。

在格力所有多元化業(yè)務中,最受人們關(guān)注的便是手機。

早在2015年1月初,董明珠便放言“格力做手機,分分鐘滅掉小米”。兩個月后,她公開表示格力手機很快將會上市。

2015年3月,格力手機1代亮相。但在之后的一年多時間里,格力手機僅限內(nèi)部采購。通常用作為員工的年終獎,也用作為對經(jīng)銷商的獎勵。

2016年,在一次演講中,董明珠放言:“我很自豪的說,我的手機在世界上第一,不是銷量第一,我最起碼對消費者的承諾,我的品質(zhì)是第一。”

有網(wǎng)友曾調(diào)侃稱:“格力手機最多的用戶是格力的員工和經(jīng)銷商。”“格力手機出沒最多的地方是在閑魚。”

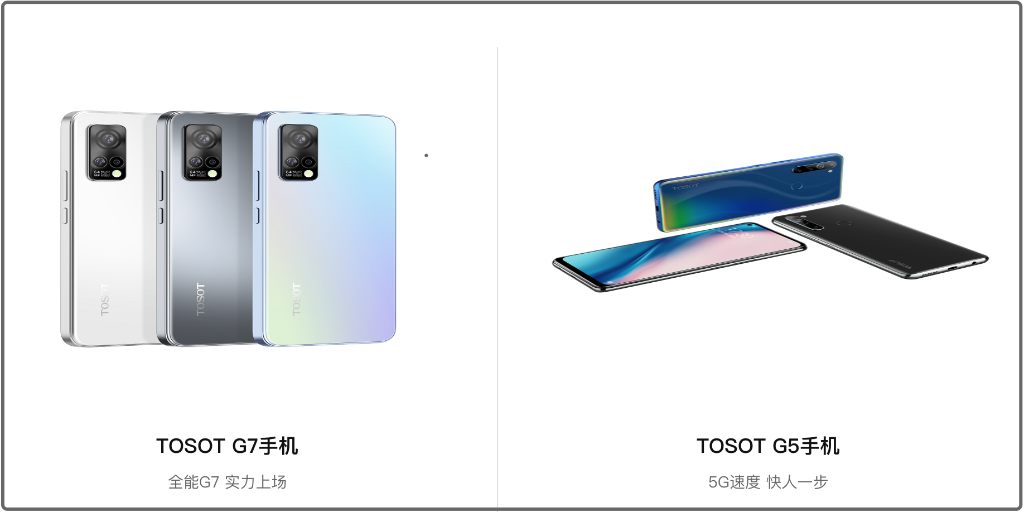

八年過去,格力已累計推出6款手機。從最初的格力手機1代、格力手機2代、格力色界手機、格力手機3代,到2020年更換品牌名為大松,又先后推出G5、G7兩款5G手機。但目前,仍在格力商城上售賣的機型只剩下G5、G7兩款手機。

圖源:格力官網(wǎng)

至今,董明珠沒有公開過格力手機的銷量。但她經(jīng)常在公開場合表達自己對手機的態(tài)度:“你怎么知道我沒成功?我的業(yè)績和利潤都增長了。”“我相信格力手機一定會成功。”

格力的多元化業(yè)務到底算不算成功?至少從業(yè)績貢獻上來看,還談不上。

梳理格力2018至2022年上半年財報可以發(fā)現(xiàn),格力的空調(diào)業(yè)務在總營收中的占比分別為:78.58%、69.99%、68.71%、70.11%、72.2%。其它業(yè)務占比沒有明顯提升的趨勢。

僅從2022年上半年財報分析,空調(diào)業(yè)務之外,格力的工業(yè)制品業(yè)務、智能裝備業(yè)務、綠色能源業(yè)務的總占比不到6%,遠低于空調(diào)業(yè)務占比。

不可否認,相對于空調(diào)業(yè)務,格力的多元化業(yè)務還只是格力一個“微不足道”的小單元。

3

6000億營收之夢

董明珠給格力定過許多目標,比如:“每年增加200億營收”、“2018年實現(xiàn)2000億營收”、“再造一個格力”、“手機品質(zhì)世界第一”、“2023年實現(xiàn)營收6000億”。

這其中,有些目標已實現(xiàn),而有些則被合理化成為“夢想”。

2018年底的一次內(nèi)部會議上,董明珠提出新的營收目標:到2023年,銷售目標6000億元。

那一年,格力實現(xiàn)總營收2000.24億元,剛剛完成“再造一個格力”的目標。友商美的的總營收為2618.20億元,二者相差618億元。以當時格力的營收情況,要在5年內(nèi)實現(xiàn)6000億的宏大目標,格力的營收需要在五年內(nèi)翻三倍。

若要表現(xiàn)在財報上,格力必須達到每年約30%的營收增幅。而2017年,格力的營收增幅為36.24%;2018年,該數(shù)據(jù)為33.33%。根據(jù)日經(jīng)新聞披露的數(shù)據(jù),2017年,格力以占有率21.9%的絕對優(yōu)勢位列全球家用空調(diào)市場第一;2018年,格力家用空調(diào)在全國總銷量占比達到32.53%。從當時來看,6000億營收不是一個不可能完成的目標。

在2019年初的格力電器召開臨時股東大會上,董明珠表示,未來五年,格力有把握保證每年10%的增長速度。不過,按此計算,格力2023年的營業(yè)收入約為3200億元,與6000億元的目標相去甚遠。

且實際情況并不像預測那樣樂觀。2019年,空調(diào)全行業(yè)感受到了來自市場的壓力,總體銷售、出口、內(nèi)銷上均同比下降。

格力在當年的總營收為2005億元,略高于上年,但全年凈利潤同比下降5.84%,五年來凈利潤首次下滑。

自2019年至今,格力總營收呈波動下滑趨勢。2021年,格力實現(xiàn)營收1878.69億元,友商美的營業(yè)收入為3434億元。相較而言,美的突破了3000億營收大關(guān),格力卻沒有站穩(wěn)2000億元。

自2019年起,“格力掉隊”的聲音便不絕于耳。2020年,格力空調(diào)銷售營收為1178.82億元,與美的空調(diào)業(yè)務1212.15億元的營收相比,落后33.33億元。

高瓴進入格力電器后,其股價曾在2020年1月多日沖上70元。不過,自2021年9月中旬起,格力電器的股價始終徘徊在40元以下。3月8日,格力電器收于36.49元/股。

另外,據(jù)公開報道,自1996年上市至今,格力電器累計分紅29次,累計分紅金額1065億元。

如今,距離董明珠6000億營收的期限還有不到一年,其主營的空調(diào)業(yè)務不再占優(yōu)勢,靠主營業(yè)務恐無法實現(xiàn)其宏偉目標。然而就格力目前營收結(jié)構(gòu)來看,仍未見起色的多元化業(yè)務也難以助“空調(diào)大王”一臂之力。不到一年時間要銷售翻三倍,幾乎沒有實現(xiàn)的可能性。

不過,董明珠對此早已做出了“合理化”解釋:“我們講2023年做到6000億,我們只是說有這個夢想,有這個目標,并沒有講我們2023年一定會做到6000億。一個人沒有夢想,你還有什么動力?”

發(fā)表評論

登錄 | 注冊

VIP專享頻道熱文推薦: