三年營收超140億,鍋圈打響「萬店爭奪賽」

來源/觀潮新消費

作者/王噸噸

消費者又將一家企業“吃”上市了。

觀潮新消費(ID:TideSight)獲悉,日前,家庭餐飲解決方案品牌鍋圈食品(上海)股份有限公司(以下簡稱“鍋圈”)正式向港交所遞交招書。

受疫情影響,這幾年火鍋消費邊界進一步延伸,從店里三兩人聚餐,到點外賣、買火鍋食材自己涮,圍繞「火鍋」誕生了更細分的賽道。

尤其是2020年以來,特色火鍋店、火鍋食材超市、自熱火鍋和火鍋底料等成為熱門,“在家吃火鍋”成長出千億級市場。

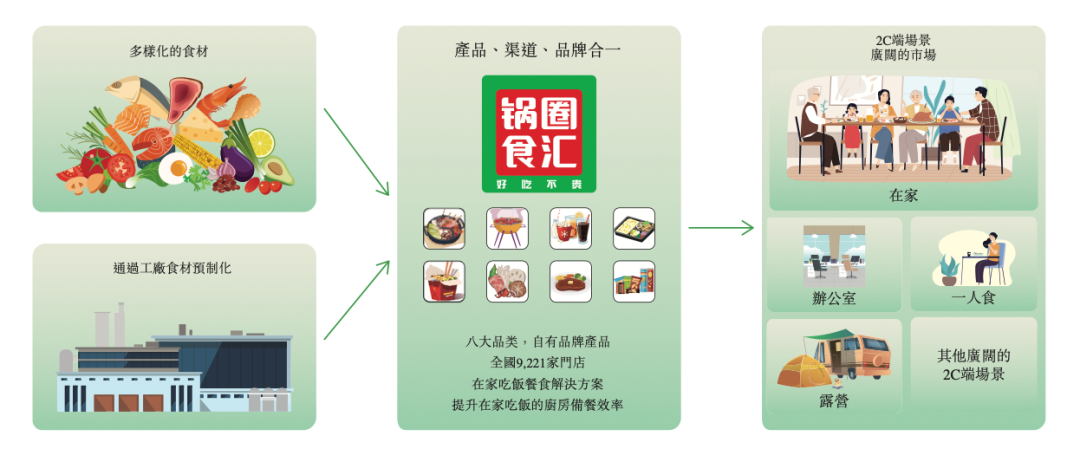

鍋圈便抓住了年輕人在家做飯的痛點,為消費者提供即食食品、即熱食品、即烹食品或即配食品,包括底料、肉丸蝦滑、肉類、蔬菜類、飲料等。

三年間,鍋圈開出了近萬家店,消費者也把它送上了IPO。

01

“背靠”茅臺,門店近萬

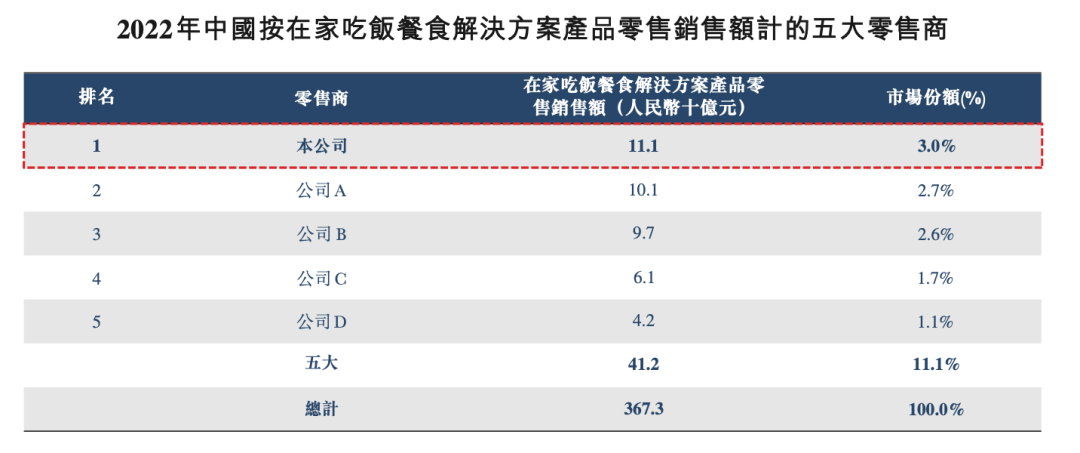

據弗若斯特沙利文報告,按在家吃飯餐食解決方案的零售額計,鍋圈2022年在所有零售商中排名第一,是最大的在家火鍋和燒烤食品提供商。

數據顯示,截至2022年12月31日,鍋圈已在中國29個省、自治區和直轄市擁有9221家門店,其中包括9216家加盟店及5家自營店,近期門店數進一步增長至9645家。

要知道,2020年1月1日,鍋圈加盟店數量僅為1441家。2022年鍋圈的注冊會員人數達到2040萬人,全年訂單數超過一億單。

鍋圈迅猛發展背后離不開資本的支持。2020-2022年,鍋圈食匯共計完成5輪融資,總金額高達近26億元。投資方包括IDG資本、天圖投資、招銀國際資本、三全食品、茅臺與建信信托合資成立的茅臺建信基金以及連鎖超市物美旗下的物美聯合資本等。

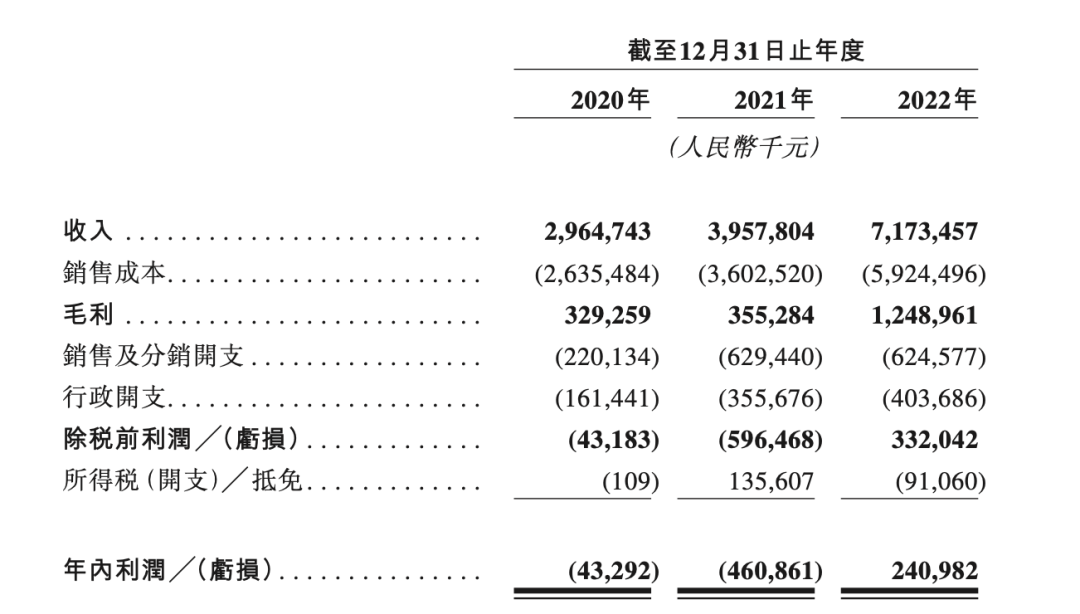

業績方面,據鍋圈招股書披露,2020年至2022年公司營收分別為29.6億元、39.6億元以及71.7億元,累計達141億元;2020年至2022年毛利潤分別為3.3億元、3.6億元以及12.5億元,毛利率分別為11.1%、9.0%及17.4%。

2022年鍋圈首次實現盈利,凈利潤為2.4億元,2020年及2021年虧損凈額分別為4330萬元和4.61億元。

鍋圈在招股書中表示,收入持續增長主要歸于門店網絡的擴大以及在家吃飯產品的銷售額的增加。2022年錄得盈利,是受益于規模化提升的成本控制和優化銷售及開支。

招股書顯示,2021年,鍋圈銷售及分銷開支為6.29億元,2022年為6.25億元,這些開支在收入中的占比從15.9%降至8.7%。

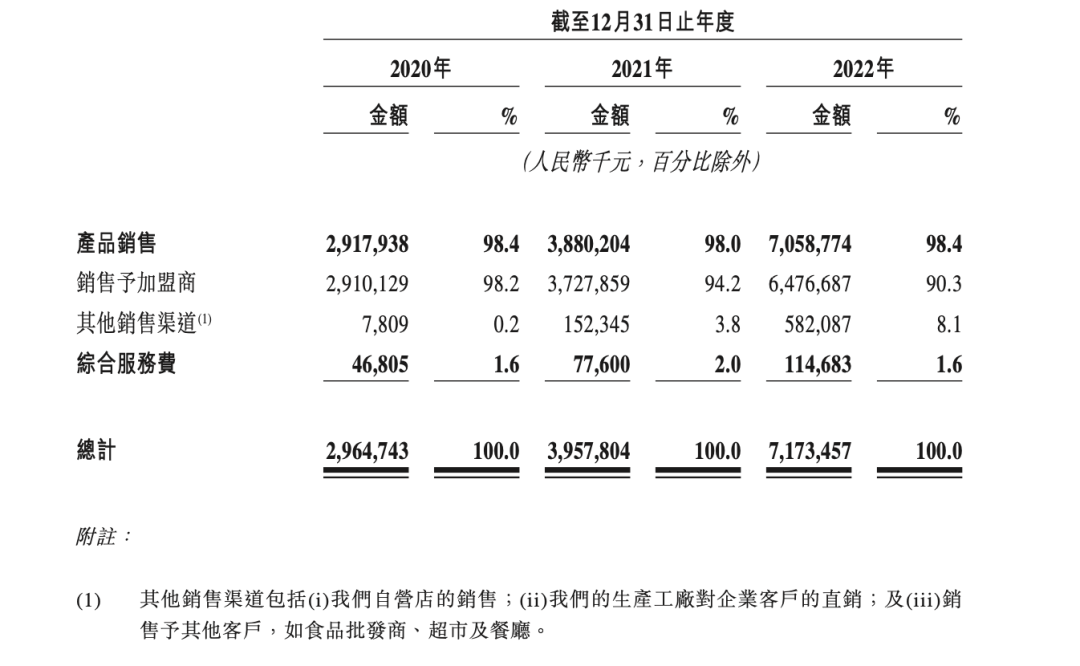

鍋圈并不收取或依賴加盟費,收入來自向眾多加盟商銷售產品,包括火鍋產品、燒烤產品、飲料、生鮮食品、即烹餐包、一人食、西餐和零食,共計755個SKU,產品中超過95%為自有品牌產品。

2020年至2022年,來自加盟店的產品銷售額占鍋圈食匯總收入的98.2%、94.2%及90.3%。

而鍋圈食匯僅有的5家自營店,主要是作為創新門店運營管理策略和工具、營銷活動、數字化工具和新裝修風格介紹,為加盟店提供示范。

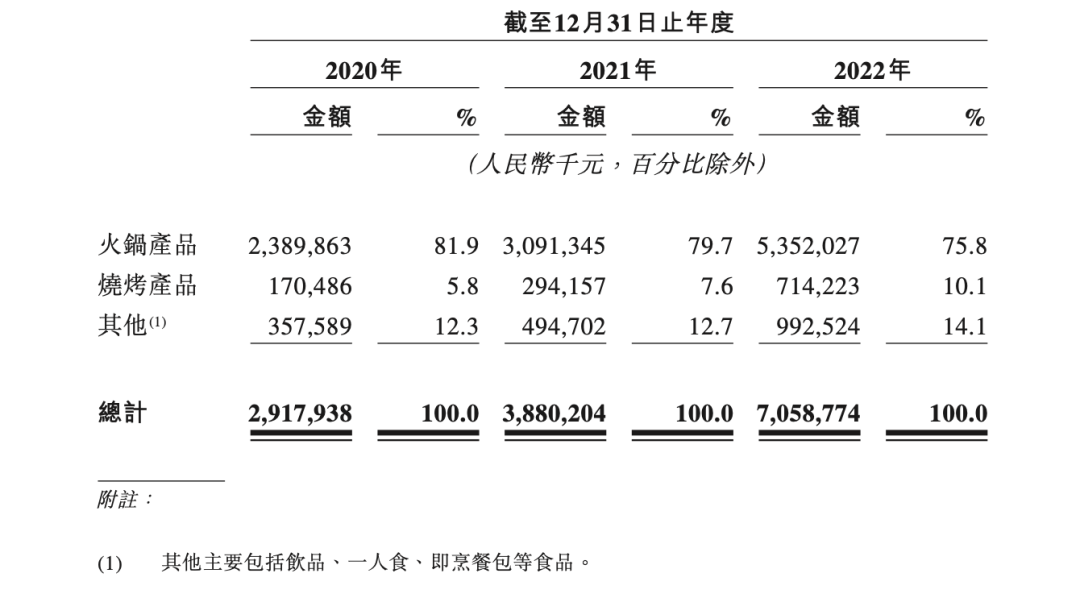

具體來看,鍋圈的收入來自火鍋產品、燒烤產品和其他產品。截至2022年12月31日,火鍋產品包括312個SKU,主要包括肉類、丸類和滑類、火鍋底料、鍋具等。

其中,2020年至2022年鍋圈火鍋產品的收入占比分別為81.9%、79.7%、75.8%;同期,燒烤產品的收入占比分別為5.8%、7.6%、10.1%。2022年,火鍋產品實現收入53.52億元,燒烤產品實現收入7.14億元,其他產品實現收入9.92億元。

中國人的餐桌,承載著天南地北的佳肴。中國餐飲市場自2017年以來,以7.9%的復合年增長率增長,2021年市場規模達8.9萬億元。消費者的就餐方式不斷發展,在家吃飯按26.1%的復合年增長率由2017年增至2021年的2903億元。

鍋圈所處的火鍋行業競爭激烈,但市場分散。據弗若斯特沙利文報告顯示,按2022年零售額計算,中國在家吃飯解決方案產品市場5大參與者市場份額合計占市場份額約11.1%。其中,鍋圈占總市場份額的3.0%。

在鍋圈的帶動下,各路玩家相繼介入,火鍋食材超市等新賽道迎來全面爆發,但新的問題也接踵而至:火鍋食材店從門店到產品、價格、包裝同質化嚴重;消費者也并未形成品牌忠誠度;更深層的還有食品安全;對外拓展時面臨的供應鏈整合問題等等。

雖然鍋圈自建了生產基地與食材供應鏈,但顯然是不夠的。上市能為鍋圈添柴加油,但不能幫其完全鋪平擴張之路。

據悉,本次鍋圈IPO募資計劃用于提高上游產能、增強供應鏈能力,如在國內外興建、投資或收購工廠;在全國建造食材產品預制中心、物流設施;拓展門店網絡,包括自營店、吸引新加盟商等。

02

把火鍋“搬”進家

火鍋作為易標準化、高自由度、成癮性和社交功能兼具的飲食,最早解決了餐飲行業標準化的痛點。但當越來越細分的新貴們被資本扶起,火鍋行業也面臨更新與迭代。

《2020火鍋產業消費市場大數據分析報告》顯示,火鍋新零售讓火鍋場景多元化。一次疫情,餐飲行業開始重新審視消費形式的變化。居家隔離的環境下,火鍋底料、自熱火鍋等零售產品銷售量增加,火鍋零售化成為一大趨勢。

傳統的火鍋生意多以門店為主,即便是外賣配送也須得將食材烹飪完畢,而鍋圈則將“煮火鍋”這一流程讓渡給消費者,只為他們專供火鍋食材。

餐飲門檻低,但想做出規模需要經驗。雖然2017年鍋圈才開出第一家門店,但創始人楊明超卻是個餐飲老兵。

十多年前,楊明超就做著類似大排檔的夜市生意,但啤酒配燒烤更適合夏季,冬季生意冷清。相比之下,火鍋的季節性更弱,消費客群分布廣泛。更穩健的生意,吸引著楊明超轉型。

投入火鍋賽道后,楊明超很快便孵化出了小板凳火鍋。2013-2014年是小板凳的巔峰期,雖被很多同行吐槽“不是做火鍋的”,但楊明超的的確確開辟了火鍋門類新的市場空間。

轉型也很早埋下了伏筆。從業多年,楊明超深知火鍋賽道的痛點——食材供應不規范、價格體系不透明、信息不對稱、采購難度高,從業者專業度不夠,不一而足。

為解決供應鏈難題,2015年楊明超成立了河南鍋圈供應鏈管理有限公司,轉向做火鍋供應鏈,從B端切入,為中小餐飲企業提供火鍋食材。

經歷幾年發展后,鍋圈開始覆蓋C端,布局B2C模式。2017年,鍋圈開出了第一家零售門店,通過門店直接為家庭提供食材、調料和器皿等一站式配套設施。

2020年被業內稱為火鍋食材超市賽道的“騰飛元年”。數據顯示,2020年,鍋圈的門店數在短短9個月的時間內突破5000家,相比2019年底的1700家猛然增長了2.9倍。

為做好自有品牌,鍋圈一方面簡化SKU,降低產品孵化難度;另一方面通過對工廠的投建,加大源產地把控,保證食材質量的同時提高成本優勢。此外,鍋圈曾投資4個億搭建數字化設施,并孵化華鼎冷鏈,提高物流水平。

截至2022年年底,鍋圈控股了3家食品原料生產工廠:生產牛肉產品的和一肉業、生產肉丸的丸來丸去、生產火鍋湯底產品的澄明食品,并參股投資了生產蝦滑的供貨商逮蝦記,品類上游銜接了279家食材供應商。

不惑創投的李祝捷曾給楊明超算過一筆賬:中國1000戶以上的社區有18萬個,2000戶以上的社區有9萬個。“如果2000戶開一家鍋圈,這樣的社區有9萬個,所以我們這個市場很大。”

貼著社區開店的策略讓鍋圈像毛細血管一樣延伸至城市的街頭巷尾,從招股書來看,鍋圈的門店從一線城市打通至縣鄉鎮,甚至一些農村的小賣鋪里也做起了鍋圈專柜。

楊明超曾說,鍋圈的未來要堅持在下沉市場,“圍繞著8.3億老百姓的吃飯不斷做出微創新”。

但8.3億老百姓不會每天吃火鍋,這意味著從火鍋食材到更多產品線的擴張將成為鍋圈的必經之路。

03

中國餐飲萬店時代?

今年來各行各業復蘇,餐飲業的變化更為明顯。不難發現,國內餐飲業正迎來「萬店連鎖時代」。

供應鏈的穩定程度與門店的擴張速度互為表里,鍋圈僅用5年時間便造出了近萬家門店。對比之下,絕味花了14年,蜜雪冰城花了23年。

從2022年年底至今,已有10多個知名餐飲品牌首次開放或重啟加盟,包括喜茶、瑞幸、老鄉雞等等。觀潮新消費(ID:TideSight)了解到,不少餐飲品牌在今年也都有大規模拓店計劃。

目前,國內有華萊士、正新雞排、蜜雪冰城、絕味鴨脖、鍋圈等萬店級別的品牌。新茶飲領域的“種子選手”更多:截至2022年底,瑞幸在全國的門店數達8214家;擁有近7000家店的古茗2023年計劃新增門店超3000家,總門店數突破10000家;滬上阿姨門店數量破5000家,甜啦啦門店數量破6000家……

“萬店”的誘惑巨大,中國餐飲市場連鎖化進程正不斷加快。數據顯示,2018年到2021年,中國餐飲連鎖化率持續提升,從12%提升至18%。標準化、易操作的飲品和剛需高頻的小吃快餐,是推動連鎖化趨勢的重要品類。

此外,居民對品質消費需求的增長;城市化快速發展中,2800多個縣(市、區)、3萬多個鄉鎮下沉市場消費潛力的不斷釋放;餐飲業自身數字化轉型的加快和供應鏈管理能力的提升等等,都是催生“萬店時代”到來的基礎。

美團高級副總裁、到家事業群總裁王莆中曾在2023年外賣產業大會上預測,今年餐飲萬店品牌數量有望翻番。

《2022年中國餐飲大數據白皮書》顯示,近五年萬店以上規模的連鎖門店數占比明顯增多。隨著連鎖品牌前所未有的速度下沉,萬店俱樂部將在近年迅速擴容。

餐飲行業已經進入到規模化、品牌化、標準化的發展新節點,「萬店爭奪戰」已來。

發表評論

登錄 | 注冊

VIP專享頻道熱文推薦: