開放加盟,救得了便利蜂嗎?

來源/氫消費

撰文/H . H

扛不住經營壓力,連鎖便利店巨頭便利蜂也要開放加盟了。

日前,一直主打直營模式的便利蜂在北京、天津、上海和南京4個城市的近2000家直營門店突然向外部開放加盟,加盟商只需要投入21萬元的初始資金就能獲得5年合作期。據便利蜂相關內部人員表示,加盟門店的占比在未來預計將會超過70%。

不可否認,賺加盟商的錢走輕資產道路,對于當下的便利蜂而言似乎是一條更穩定的通道。畢竟作為一家連鎖便利店品牌,便利蜂已經超過三年沒有拿到新一輪融資,門店數量上相比較2022年3月的巔峰時期也已經近乎腰斬只剩不到1500家。

顯然現金流嚴重吃緊的便利蜂需要找到新的方式來存活下去,只是,開放加盟就能拯救自己于泥潭之外嗎?

01

主動求變,還是無奈選擇?

據便利蜂APP上所披露的“便利蜂伙伴共贏計劃”顯示,加盟模式總共分為委托型伙伴共贏和帶店型伙伴共贏兩種形式,目前只開放了前者,門檻為21萬元,其中包括15萬保證金,5萬品牌使用費和1萬培訓費。

圖源:便利蜂APP

和大多數的加盟模式類似,便利蜂也要求加盟商全職進入門店經營,申請者還需要提供一名連帶保證人。

不過在很多人看來,現如今才開放加盟,更像是便利蜂在無奈之下的一種被迫選擇。

事實上,從2021年底開始,便利蜂就釋放出了不少消極信號。先是在2022年初向全體員工發布郵件宣布將年終獎取消,給外界的理由是受疫情影響,2021年公司業績不及預期。

緊接著,便利蜂內部便開始大批量裁員,2022年上半年包括物流、中臺等多個部門在內都被波及,技術部門裁員20%左右,開發選址部門的裁員比例則高達70%,今年5月還有便利蜂內部員工在脈脈上表示公司即將開啟新一輪的裁員。

在降薪裁員的過程中,和大多數線下零售店別無二致的便利蜂在2022年推出了“冬眠計劃”,開始不斷的縮減門店數量。

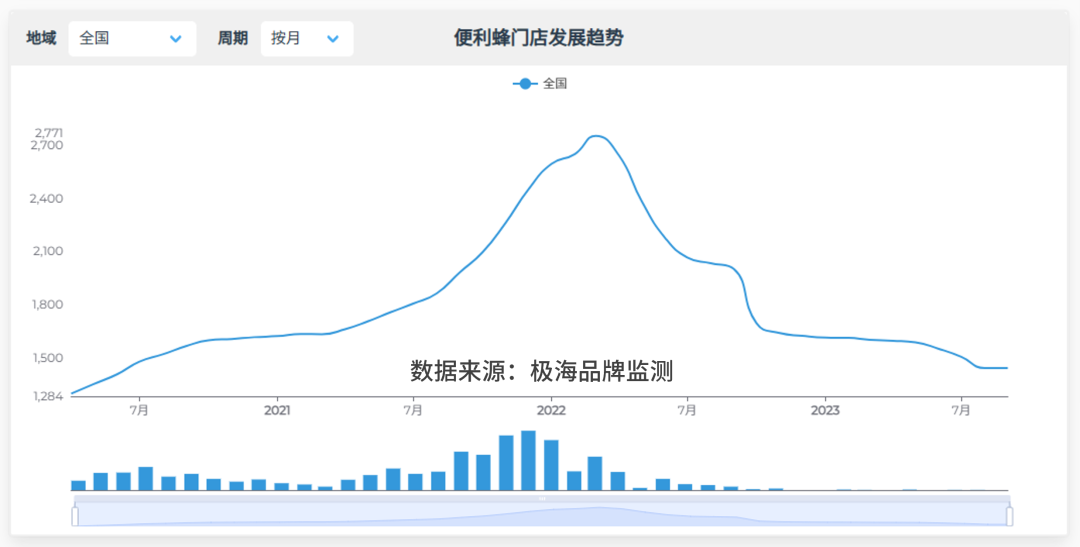

根據極海品牌監測所公布的數據顯示,截止到去年底便利蜂在全國范圍內的門店數量為2005家,相較于巔峰時期關閉了795家門店,直到現在這一數字只剩下不足1500家。

圖源:極海品牌監測

除此之外還有越來越多的消費者反映,很多地方的便利蜂線下門店都存在貨架空置、品類不全的現象。

種種不利因素,使得便利蜂陷入一種惡性循環的困局。眼看著前景越來越差,背后的資本顯然也不想再有過多的投入。事實上從2020年中開始,便利蜂的融資進程便戛然而止,畢竟在當時受多方面影響零售行業的整體業態曾發生了較大轉變,尤其是隨著社區店、即時零售等平臺的崛起,更是給了便利蜂們當頭一棒。

這也難怪會有人說便利蜂在隨后幾年的瘋狂開店,更像是給背后的大佬“秀肌肉”。

如今秀肌肉失敗的便利蜂,終于還是放棄了自己最引以為傲的直營模式,選擇降低身段開放加盟,只求在這場寒冬中能夠順利活下去。

業內人士認為,便利蜂開放加盟釋放出了一個積極的信號。之前的重資產模式可以通過加盟來降低支出,同時也能回收部分現金流來緩解自身經營壓力。

只要能夠在便利店這張牌桌上坐穩,哪怕內心有些許的無奈,又如何呢?

02

曾經有多瘋狂,現在就有多落寞

便利蜂成立初期,正是中國便利店行業的“百家爭鳴”時代。2016年3月去哪網創始人莊辰超在離開前公司之后創立了便利蜂,并在2017年2月于北京開出了首家線下門店。為了能夠和傳統便利店做出區別,便利蜂從一開始就以數據和算法為核心來運營門店,經營模式上也和大多數的便利店不同,堅定走直營路線。

極具差異化的經營方式讓便利蜂備受資本追捧,2018年便利蜂完成2.56億美元的B輪融資,2020年5月再度完成數億美元C輪融資,其中不乏有高瓴資本、騰訊投資等知名機構。

圖源:天眼查

在資本和算法的助力下,僅三年時間便利蜂就在全國范圍內開出了2000多家門店,2021年更是效仿海底撈逆勢推出“高速擴張模式”,喊話要在2023年將門店數量突破1萬家。

根據中國連鎖經營協會所發布的《2022中國便利店TOP100》榜單顯示,便利蜂以2005家門店位列第15位,且這些門店均為直營。就當時的便利蜂看來,通過直營模式不僅能夠進行數字化管理,在品控和門店服務上也能達到更高的標準。

只不過這些美好的設想,最終都敗給了現實。

如果只從表面來看,便利蜂這一類的線下零售門店似乎主要受疫情影響,才變得步履維艱。但便利蜂的問題,其實并沒有這么簡單。

便利蜂一直所采取直營模式的確能夠幫助其迅速打開市場和打出品牌知名度,只是居高不下的經營成本,也使得便利蜂需要源源不斷的資金輸血才能夠維持下去。

眾所周知,直營模式不管是門店選址、員工培訓還是其他日常經營安排,都需要公司作出統一的決策,這本身就會造成不小的經營壓力。

除此之外,另一個關鍵點在于便利蜂線下門店所陳列的商品和其他同行相比,大多也都是人云亦云。

理論上來說,和大多數的傳統小賣部不同,便利店更應該給消費者帶來一種新奇感的體驗。但在不少消費者看來,便利蜂和路邊隨處可見的夫妻小店并沒有太大的區別。

當然,在經營壓力陡增階段,便利蜂也并非沒有主動尋求第二增長曲線。

例如在2021年,便利蜂曾推出了店中店飲品站“不眠海”,并順勢切入精品咖啡和現制茶飲賽道,能夠為消費者提供超過50款的限制飲品。只是沒過多久,便利蜂線下門店的不眠海設備就被包裹起來且掛上了暫停營業的牌子,直到現在也沒有絲毫重啟的跡象。

圖源:便利蜂官方微博

值得一提的是,整個2022年我國便利店門店數量還處在上升趨勢,然而在排名前15的便利店品牌中,便利蜂和全家是唯二出現門店數下降的連鎖品牌。

03

便利蜂的自救之路,還有多長?

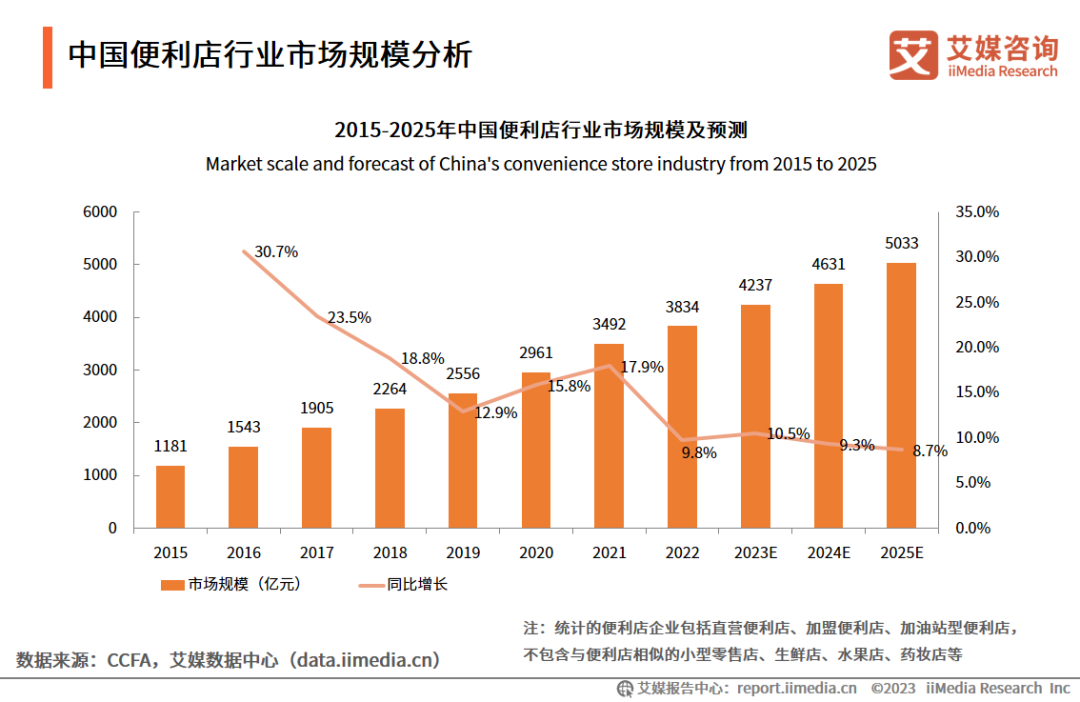

對于我國便利店行業的整體發展趨勢,艾媒咨詢曾做過相關調查。數據顯示,2022年我國便利店行業市場規模為3838億,同比增長9.8%。隨著消費者出行機會的增多,便利店市場有望得到進一步復蘇,預計到2025年我國便利店市場規模將會突破5000億。

圖源:艾媒咨詢

就整體趨勢而言,便利店行業的前景仍然相當遼闊,這也是便利蜂不想從牌桌上下來的原因。不過,不管是此前執著于精細化的算法來提升效益還是現如今“無奈打臉”開放加盟,便利蜂始終都沒有抓住當下便利店的本質。

事實上,在便利蜂的內部曾做過這樣一個實驗:邀請10名零售經驗豐富的711店長將門店sku減少10%,第2天發現銷售額下降5%;然而算法也做了同樣的測試之后,發現第2天的門店銷售額僅下降0.7%。這一結果堅定了創始人莊辰超通過算法來優化門店運營的決心,只是隨著時間的推移招來了不少爭議。

大到對商品品類的選擇、推出促銷活動和統計貨損率,小到商品上架甚至是簡單的食物加熱,都需要店員在系統內走完一整套流程。說直白一點,就是通過機器來指揮人干活,將員工的每一分鐘都安排的明明白白。

這種方式所帶來的直接后果就是便利店里的一切顯得冰冷異常。在黑貓投訴平臺上,有關便利蜂的投訴已經超過了1500條,相當一部分原因是店員態度差、誘導消費、無法退款等。

圖源:黑貓投訴平臺

如果我們把視角轉到鄰國日本,便利店通常能夠解決人們在日常生活中所遇到的大部分問題,不僅便利化程度極高,人與人之間甚至還能形成一種情感紐帶。本土化之后的便利店反而像個雜貨鋪,處境尷尬異常。

不可否認,在便利店行業開放加盟是一種極其普遍的做法。但即便在開放加盟之后,擺在便利蜂面前的問題也相當之多。

以“中國便利店之王”美宜佳為例,截止到2022年底美宜佳的門店數量已經突破3萬大關,早在2021年時營收就達到了340億。然而一個簡單的問題是,如果提起連鎖便利店,又有多少消費者會脫口而出說出美宜佳的名字?因為沒有突出的亮點,在搶占消費者心智這一塊美宜佳遠不及Today、有家、羅森等。

其次便是加盟店的通病管理和品控問題,在把控度下降之后,一旦有個別門店出現翻車案例,都會給連鎖品牌方帶來較大的負面影響。

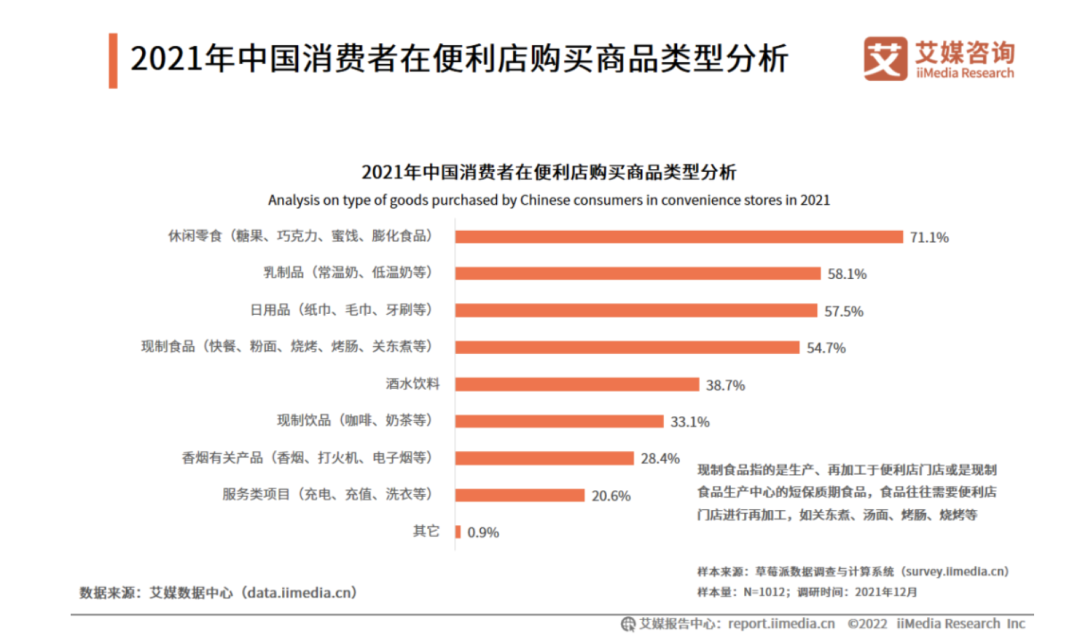

換個角度來看,也許更好的發展現制食品會是另一條出路。根據艾媒咨詢所發布的報告顯示,高達54.7%的消費者會在便利店消費現制食品,而這恰恰是很多小賣部所不能提供的品類。

圖源:艾媒咨詢

開店只是手段,不是目的,接下來要開的是能賺錢的店。只是現在便利蜂能做的也只有在活下去之后,再抽空思考未來。

發表評論

登錄 | 注冊

VIP專享頻道熱文推薦: