盒馬的難題

來源/遠川研究所

撰文/黎錚

2018年盒馬在武漢開業,侯毅嘗到了一種名為“藕帶”的地方特產,當即拍板決定緊急采購。

藕帶的生命期只有72小時,為了能讓上海人民吃上新鮮藕帶,盒馬白天采購、晚上空運上海,第二天一早進店銷售,理論上,這批藕帶最終只能銷售24小時。

在后來的媒體采訪中,這個故事一度被侯毅視為盒馬的象征——自誕生之初,盒馬就是一個標準的消費升級產物;早年在阿里內部,盒馬的別稱是“第二個天貓”。

盒馬選擇了一個極具難度的起點,那就是云集了高損耗、產地分散、強即時需求等一系類供應鏈難點的生鮮品類。

強如社區團購這樣的版本答案,也沒能從根本上解決生鮮電商的盈利難題,而是用精簡SKU、集中配送、提高日用品類等方式曲線救國。

過去幾年里,轟轟烈烈的消費升級運動曾是盒馬眼中最大的機會。它最初的目標,是從一線城市核心中產開始,帶動五環內外全面消費升級,“讓全國老百姓過上好日子”。

這是一個極其有難度的目標,在這之前,只有房價做到了這一點。

在盒馬以及眾多新消費品牌的理解中,消費升級并不是單純的漲價,而是用更高的價格來覆蓋品質提高帶來的成本。如果能夠依靠規模持續壓縮成本,那么就可以實現“高質低價”的效果,就像山姆和Costco所做的那樣。

這個思路映襯了盒馬從規模到業態的種種擴張和收縮,以及八年里無數次試錯、調整與反復。

01

擴張的難題

2016年初,盒馬第一家門店在上海金橋開業。開業第一年,金橋店的總營業額約為2.5億,坪效是傳統大賣場的3.7倍。

一年半后,馬老師帶著張勇現身金橋店為盒馬造勢,并在侯毅等一眾高管的簇擁下,留下一張徒手抓帝王蟹的合影[1]。

2017年的盒馬是現象級的,家樂福、沃爾瑪的觀摩團排著隊來參觀,河北消費者專程驅車到北京盒馬買海鮮[2]。借著新零售的東風,盒馬一年時間在北京上海開出了13家店。

唯一的美中不足,就是擴張速度太慢了。

作為標準的消費升級產物,盒馬主打中高端選品+標準化生鮮,讓馬老師現抓現做的帝王蟹就是一個典型代表。因此,主力業態盒馬鮮生集中在一線城市核心商圈選址,門店面積普遍在3000-5000平米左右。

這種大店+直營模式,光是開店成本就高達3000萬元[3],還要自建一張滿足“三公里內30分鐘送達”的運力網絡。再加上生鮮又是高度區域化的消費品類,每開一座城市、進一座商圈,都要重新研究選品結構。

用侯毅的話來說,盒馬鮮生得“一家一家去做,還要等到合適的門店[4]”。

2018年,眼看京東推出7FRESH超市,跑到線下大搞價格戰,自詡鋼鐵意志的侯毅曾帶領盒馬一口氣殺進19座城市,門店數量一年內猛增到上百家[4]。

在貴州貴陽,盒馬鮮生的明星產品大海鮮大受歡迎,開業后的第一個春節,盒馬貴陽首店日銷近300萬,在全國門店中排行第一[5]。

但在提速擴張的過程中,盒馬鮮生的弱點開始暴露。

盒馬鮮生主打即時配送,但跟美團不一樣,美團是“幫別人送貨”,盒馬是“給自己送貨”,所以更像達美樂。這就帶來一個問題:為了保證配送效率,配送運力必須按照峰值標準配備,由此帶來了高成本。

高運營成本需要高客單價來平衡,而且門店隨著數量增加,運力也要隨之增加——當然,這也符合盒馬的中高端商超定位。

但在廣大二三線城市,盒馬鮮生逐漸意識到一個事實:雖然大家買得起單價3萬的房子,但并不一定買得起300塊的生鮮。

比如盒馬主打的大海鮮,在消費者新鮮勁兒過去后,就淪為年節限定消費,“平時沒人吃了”。盒馬的對策是大炮換鳥槍,如侯毅所說:我們發現大海鮮老百姓可能不太喜歡,那我們就變嘛。現在不再主要賣大海鮮了,開始賣小龍蝦,梭子蟹,上海大閘蟹[6]。

按照當年的計劃,盒馬本要在貴陽開13家盒馬鮮生、成都開50家,五年后的今天,兩地的盒馬鮮生門店數分別是5家和24家。

事實證明,高質量商品+即時配送的模式必須依托高客單價的支撐,而高客單價只有一線城市的購買力才能消化。

2019年,盒馬在狂飆一年后首次遭遇關店,侯毅本人也在年初的集團內部大會上拿了“爛草莓獎”。

在阿里,這個獎項通常用來批評有失“客戶第一”集團祖訓的業務部門[7]。

02

價格的悖論

喜提“爛草莓獎”后,侯毅在一場名為“填坑之戰”的公開演講中宣言:“(盒馬)能不能去農村開?去三四線城市開?過去不行,不等于未來不行[4]。”

盒馬的解決方案說來簡單:既然盒馬鮮生開不進去,那就換一種業態。

2019年,盒馬雖然暫停了開新城[8],但在擴張一事上依舊激進,用侯毅的話來說:有店就開,邊做邊改,不行就改,改了再看[6]。

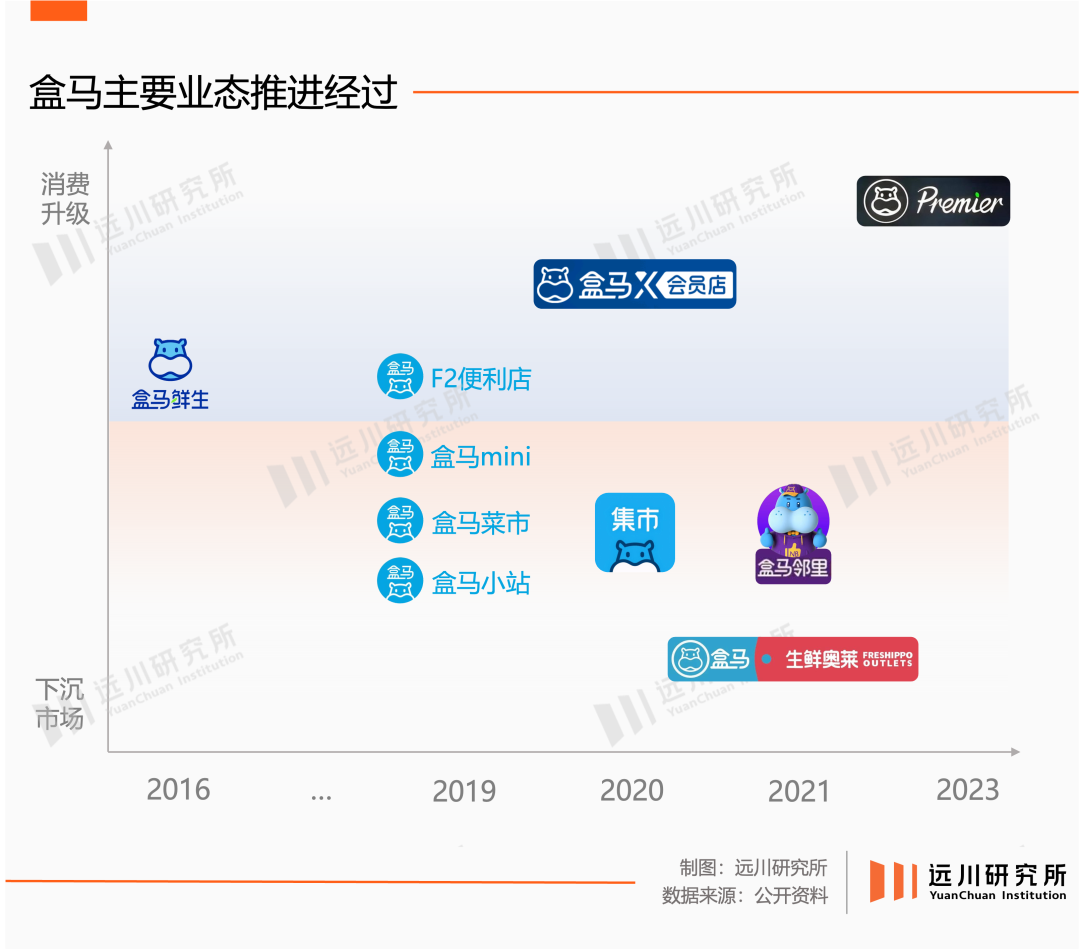

這一年,盒馬一口氣開出了四個新業態:F2便利店,盒馬菜市,盒馬mini,盒馬小站。

盡管選址和客群定位各有不同,這些業態都有一個共同點:規模更小,投資更少,更有可能快速復制。

2020年后,盒馬又以近乎枚舉法的方式,把時下熱門的零售風口都做了個遍。針對城市郊區和下沉市場,盒馬先后嘗試過改良前置倉、社區團購、折扣超市三種模式,對應的是盒馬小站、盒馬集市、盒馬鄰里、盒馬奧萊四種店型。

但三年時間下來,新業態的幸存者寥寥:

2019年的四小業態中,唯獨盒馬mini還有少數門店;2020年后的嘗試里,盒馬鄰里兩度收縮,只保留上海地區的業務;接棒成為擴張主力的盒馬奧萊,如今也還在跑通盈利模型的階段。

細分業態的進展不順或許各有苦衷,但最終都指向同一個問題——居高不下的供應鏈成本。

侯毅曾親自帶隊去祖師爺Costco調研,結果大呼“看不懂”,因為很多商品的價格比盒馬的進價還便宜,而且“沒辦法說哪個品類好,每個品類都好”[8]。

某種程度上,Costco與山姆是盒馬的理想形態:用極致的供應鏈效率,實現真正的高質低價。

在盒馬的構想中,隨著盒馬規模的擴張,供應鏈成本就會大幅壓縮。但盒馬在抄作業時遇到了這樣兩個問題:

(1)生鮮的供應鏈管理難度更高,且規模效應更弱。

生鮮品類集高損耗、低毛利和非標于一體。就拿水果來說,香蕉在12℃以下環境黎容易發黑腐爛,鮮荔枝0℃儲存會變味,番茄、黃瓜、柿子椒卻需要10℃的環境。這還沒算SKU更多的根莖類和葉菜類。

加上即時配送的高成本,生鮮電商很難形成規模效應。

(2)盒馬還不遺余力地給自己上強度。傳統賣場會考慮供應鏈因素,采購半生產品;但盒馬要等商品徹底成熟的才采摘進店[4],新疆的西瓜,湖北的藕帶,通通空運進京滬。

更高的品質也就意味著更高的成本和價格。盒馬走空運的成本是陸運的一倍[4],平時還得提防帝王蟹吃掉魚缸里的其他同事——這也是損耗啊。

盒馬鮮生一炮而紅后,面臨的便是這樣一個悖論:

盒馬的一系列業態的探索,其實都是為了解決一個問題:如何找到一種成本與品質平衡的業態,繼而快速擴張,從而壓低供應鏈成本。

早在2018年,盒馬就提出“新零供關系”,希望與供應商一起打掉中間環節,由KA模式轉向垂直供應鏈[9];但直到2021年,效果都不如意,“一方面采購不堅決,采購費不愿意放棄;一方面很多人不愿意改變現狀[10]。”

不怪盒馬不努力,這其實是整個生鮮電商行業都沒能解決的問題。

就連社區團購都是一個充滿妥協性的方案:把即時配送變成集中配送降低成本;精簡生鮮SKU降低供應鏈成本;靠預制菜和日用品提高利潤率。

社區團購沒有解決問題,而是逃避問題,最終把生鮮電商都變成除了生鮮什么都賣的電商。

盒馬卻反其道而行之。即便做社區團購業態,盒馬的SKU也十倍復雜于同行,硬是開賣活魚活蝦。

結果也就如侯毅所說,盒馬至今都沒有解決“價格偏貴”的問題[11]。

03

矛盾的定位

2019年,盒馬因為盈利能力和GMV增速不達預期,部門級別在半年內先升后降[12]。等到2021年,盒馬重新升級為獨立事業群時,集團已開始推行經營責任制,盒馬也被要求自負盈虧,甚至獨立上市。

此時的盒馬已主動收縮戰線,對內明確三條增長曲線:盒馬鮮生,盒馬鄰里,X會員店。

除了最早的盒馬鮮生,盒馬鄰里是盒馬進攻下沉市場的沖鋒號,曾被侯毅稱為“未來十年最重要的戰略”;X會員店則代表另一條出路——繼續向上探索更高的品質與客單價。

這次戰略轉向也對應著兩個背景。

彼時社區團購風口正盛,在前置倉巨額虧損的襯托下,社區團購靠著“預售+自提+次日達”成為生鮮電商的公認最優解,大廠輜重進場,戰火紛飛,光是阿里內部就有4個團隊在做相關項目。盒馬鄰里依舊上線即狂飆,不到三個月入駐十座城市,開出400家門店。

同一時期,“隨便看看也要花錢”的會員店大行其道,麥德龍做起C端會員店,FUDI計劃三年開店20家,家樂福揚言用同等時間將100家賣場改造成會員店,永輝改良出一版“0會員費”平價倉儲業態,就連老大哥山姆和Costco都在忙著開店。

但這兩種業態的發展,很可能也未能達到盒馬的預期。

如前文所說,盒馬的社區團購是一種非典型社區團購:直營且自建門頭,SKU十倍于同行,賣活魚活蝦,為此還在店里裝水缸,這一系列的改良升級都讓盒馬鄰里的成本居高不下。

2022年,盒馬鄰里退守上海,盒馬奧萊接棒成為下沉主力。后者早期是盒馬鮮生的臨期和尾貨渠道,但擴張速度卻也因此受限。

盒馬奧萊隨后轉型硬折扣,便又回到了最初的問題:賣標品有拼多多,賣生鮮有社區連鎖生鮮店和社區團購,盒馬的供應鏈成本并不占優。

中產的生意也比想象中難做。X會員店誕生之初就面臨群狼環伺,山姆和Costco兩大山頭圈住了430多萬付費會員[13]。盒馬轟轟烈烈地搞起移山價,帶著存量里頭找增量的無可奈何。

供應鏈也依舊是盒馬的短板。優質乃至獨家供應商是會員店競爭的稀缺資源,規模換低價的游戲又總是強者恒強。

2021年的“二選一”事件就是一個例子,家樂福和盒馬先后稱其供應商疑因山姆要求“二選一”而停止供貨,有供應商甚至不惜以回購的方式買空已經上架的商品[14]。

盒馬看似主動收縮而聚焦,底色依舊是搖擺和迷茫。它依然沒有明確地選擇一條戰略方向:是一鼓作氣,滿倉押注消費升級;還是放下身段,堅定投身下沉市場?

04

短暫的窗口

今年10月,盒馬宣布主力業態盒馬宣布主力業態盒馬鮮生全面轉型硬折扣,所有標品線下直降20%。

一夜之間,“天天低價,件件爆款”的標語掛滿門頭,而就在不久前,盒馬才剛在上海開出高端店型Premier,被小紅書用戶稱為“貴婦超市”。

盒馬終于想通了問題的答案,但此時距離它的誕生已經過去整整八年。

2018年是盒馬的昂揚年代,侯毅曾對媒體說[5]:“今天中國人民富裕起來了,而且我們的恩格爾系數已經相當低了,所以我們處在一個大好的時代。”

站在那個時間節點,沒有人會懷疑侯毅的判斷。

2019年,出境游人次高達1.55億,在海外豪擲1338億美元;國內的消費者同樣生活在美好新世界,購物車里塞滿馬來西亞的貓山王、挪威的三文魚,秘魯的青提和阿拉斯加的帝王蟹。

這一年,中國人吃掉了100萬噸國產車厘子和20萬噸進口車厘子,光是后者就養活了智利一個國家50萬的就業人口。

轟轟烈烈的消費升級運動里,盒馬只是眾多信徒之一。這是一個長長的名單:有曾經30元一杯的喜茶奈雪,也有硬著頭皮漲價的海底撈;有貴過海外品牌的國貨美妝,也有在燒著VC的錢在大主播的直播間擊鼓傳花的新消費品牌。

直到2021年,侯毅反思走過的彎路時,依然認為盒馬錯在沒有堅持消費升級[8]。

然而,當5元一杯的蜜雪冰城紅遍全網,生鮮電商打打著生鮮的旗號賣預制菜,低價的風平等地吹過五環內外,市場以其不帶感情色彩的殘酷為這場運動畫上了休止符,就像《純真博物館》里寫的:

當我們指出最幸福的時刻時,我們也會知道它早已過去并將不會再來,因此它給我們帶來了痛苦。

2022年底,盒馬首席商品官趙家鈺在供應商大會上提到,注重性價比的用戶越來越多了,就連最喜新厭舊的年輕人也不例外:“他們不再愿意用高溢價去體驗新奇特,而是用低價去體驗新品。”

盒馬的反復與搖擺往往并非決策失誤,反而恰恰體現出一家公司在市場劇烈變化中的脆弱性。

客觀的說,盒馬一直試圖找到一種方法,讓消費者能夠以相對合理的價格購買高質量的商品和服務。

只是在一個百億補貼和9.9包郵橫沖直撞的年代,它的努力和理想是如此不合時宜。

參考資料

[1] 馬云帶著張勇去了盒馬,阿里首次承認與其關系,聯商網

[2] 盒馬狂奔:海鮮半個小時送到你手上,生猛得能和你打一架,瞭望東方周刊

[3] 狂奔三年盒馬“變小”,mini店走低成本模式加快下沉,華夏時報

[4] 侯毅演講:2019年,填坑之戰

[5] 擺個桌、放只帝王蟹就是新零售?盒馬有些東西別人學不來,中國經營者

[6] 對話侯毅:現在的盒馬頂多只有70分,聯商網

[7] 阿里巴巴CEO張勇內部講話:好的企業文化,要視人為人,PingWest品玩

[8] 盒馬侯毅5年“反思”:從阿里內環跑向一環 仍不看好前置倉,中國經營報

[9] 盒馬首開“新零供大會”,給供應商提了四點要求,聯商網

[10] 盒馬啟動折扣化變革,侯毅想建立全新零供體系,聯商網

[11] 盒馬啟動八年來最大變革,侯毅想建立全新零供體系,聯商網

[12] 阿里的一小步,俞永福的一大步,晚點LatePost

[13] 為什么Costco的冰箱比京東便宜7000塊?有數DataVision

[14] 山姆“二選一”風波:會員超市爭的就是“獨一無二”,南方周末

發表評論

登錄 | 注冊

VIP專享頻道熱文推薦: