高端茶飲,不再執著開大店

來源/餐飲老板內參

作者/內參君

01

高端茶飲,舍棄大店

隨著市場環境的變化,高端茶飲品牌正在進一步舍棄其大型店面。

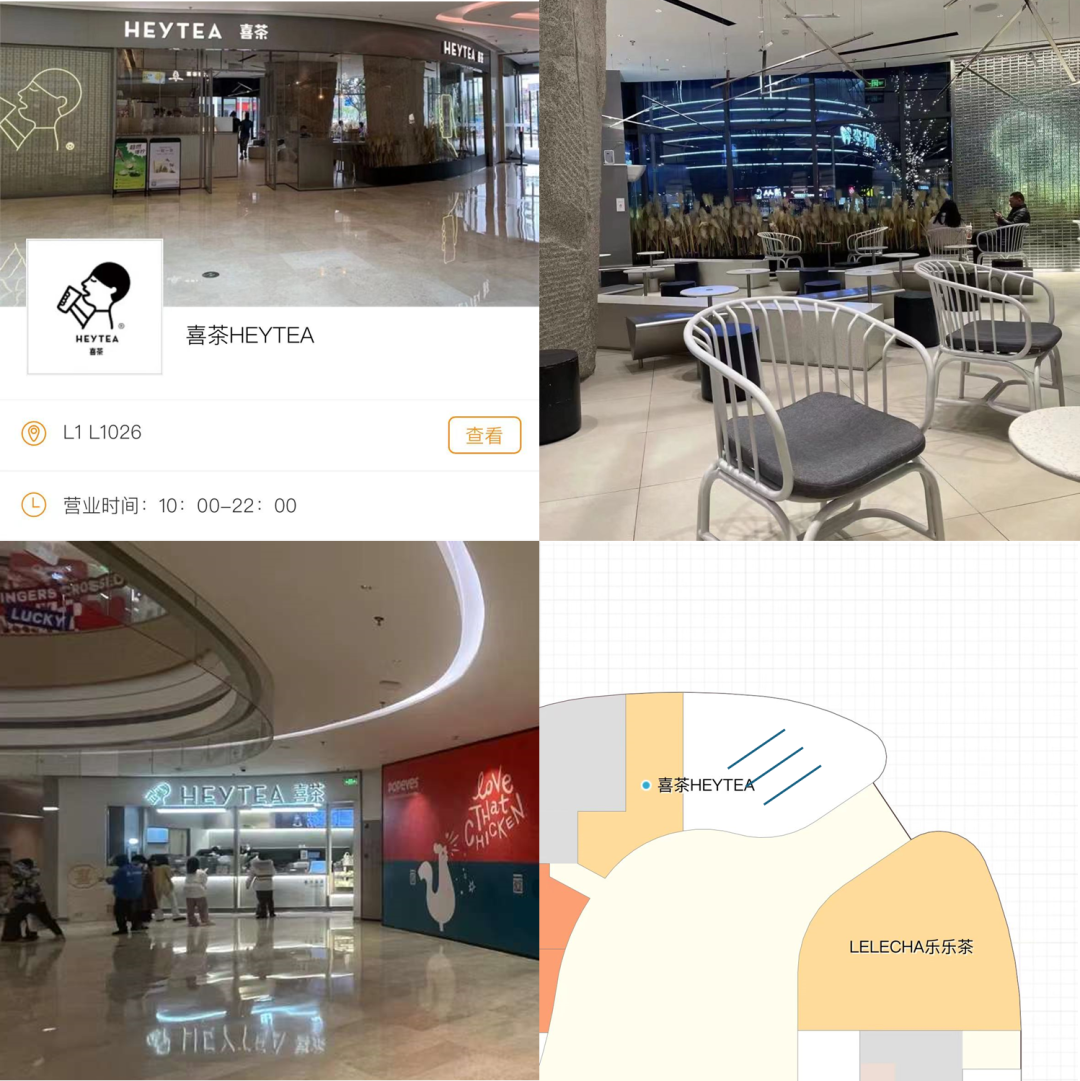

上海金地廣場,喜茶將其寬敞、設有休息區、有獨立入口的200平米門店,讓給了Popeyes,自己則轉而開設了一個簡約的小檔口。裝潢看起來和下沉的加盟商門店沒什么不同。

北京的薈聚中心,喜茶把主中庭門口的大店騰給了Shakeshack,自己則換到一個被電梯遮擋的位置上。青島萬象城的喜茶下沉到B1,之前「門神」的位置變成了B&C黃油與面包。天津南開大悅城、濟南和諧廣場的變動同樣如此。

在此之前,喜茶也關閉了多家特色店、Lab店和全球首家手造店。但現在,它開始更廣泛地遷址重開,并縮減門店面積。

一系列門店的遷移和縮減,不免引發網友的討論和猜測「喜茶的影響力沒了?」「商場盈利壓力大,品牌沒有完成KPI?」

也有觀點認為自己只是見證了喜茶的大眾化:「喜茶的品牌影響力已經夠大,無需過多依賴大型店鋪。」「喜茶得縮小直營店和加盟店的差距」。

與此同時,包括喜茶在內的高端茶飲品牌們,面向加盟商的店鋪面積也更為精簡。

喜茶對于合伙人門店的面積要求,有50和80平米兩檔,奈雪的茶將加盟店的起始面積從90-170平米直降至40平米起;樂樂茶甚至僅要求30平米以上的空間即可加盟。

曾經代表著高端新茶飲的喜茶、奈雪及樂樂茶,現在越來越多地開設小型店鋪,與古茗、茶百道等平價茶飲品牌之間的差異正在逐漸模糊。

對照之下,霸王茶姬卻逆流而上,這個以小店型起家的品牌,在過去兩年發展出更多旗艦店。據第一財經報道,霸王茶姬2023年在上海環球港開出的全新旗艦店,門店面積約有150平方米,進門右手邊為長達8米的吧臺。這個位置,曾經是奈雪的茶的鋪位。

這一系列變化,背后的驅動因素究竟是什么呢?

02

新茶飲,沒人想為空間付費了

星巴克認為,家庭是顧客的第一空間,職場是第二空間,而星巴克以為城市生活「第三空間」自詡:為人們提供了一個寬松、便利、可以自由聊天的場所,既沒有家庭的生活化,又沒有工作的拘謹。

憑借「第三空間」的概念,星巴克成為全球領先的咖啡連鎖之一,這一概念引領了顧客為共享空間付費的趨勢。中國的高端新茶飲在起步初期,也試圖復制星巴克的模式。

![]()

在喜茶眼中,門店是影響消費體驗的產品。

喜茶曾將每一家門店的開設都當成靈感詮釋的過程,希望做成讓路人駐足停留,拍照打卡的景觀。獲得融資的喜茶,曾經在一家門店投入數百萬元設計和裝修費,將門店開進一線城市最好的那些購物中心,貼著星巴克。

空間,同樣被奈雪視作自己的產品。

自創立之初,奈雪的茶創始人彭心就堅持「大店+第三空間」路線進行市場擴張。2022年底奈雪開出1000家直營店時,彭心依舊重申了對第三空間的堅持。就連2023年7月推出第一版合伙人政策時,仍然堅持大店模式,要求90-170平方米。

在消費者追求消費升級、嘗新嘗鮮、以及更高體驗需求的時代背景下,高端茶飲通過打造獨特的空間,獲得了難以被對手模仿的競爭優勢。

然而,隨著時間的推移,新茶飲品牌由網紅走向長青,開始更廣泛地擁抱大眾市場,「第三空間」已經不再適應當下的現實狀況。

首先,消費者對價格變得愈加敏感,高性價比產品成為主流,沒人想為品牌的空間以及其帶來的產品溢價付費。

其次,小程序下單的流行和外賣占比的提高,養成了線上下單、線下自取的習慣。對休息區的需求正在下降,空間的利用率明顯下降,甚至成為閑置。

第三,更多的標準化成品、自動化智能設備的使用,壓縮了制作流程的同時,也壓縮了店員數量。剩下的員工也很難抽出時間清理,并保證空間的環境整潔。

最重要的是,當空間的投入不再帶來預期的增長,反而成為成本負擔時,品牌必須重新考慮其策略。

03

爭搶加盟商

隨著越來越多的品牌明確轉向下沉市場和特許加盟模式,大型店面所伴隨的高昂成本和門檻成為了一個日益明顯的問題。

精致的門店形象,可以提升產品體驗,積累品牌。但是加盟商更加關注的,是多長時間能夠賺回本,回報率是多少。

中端新茶飲品牌,在過去幾年實現跨越式增長,向著萬店進發,他們依靠著相似的產品、相似的聯名營銷策略、精簡的小店型、較低的投資門檻,獲得了規模優勢——這些品牌給出的回本周期是10-14個月,最長不超過18個月。

喜茶、奈雪、樂樂茶需要向加盟商證明,加盟自己能夠掙錢,因此首當其沖調整的便是「第三空間」的概念。畢竟,上百萬的新店,對加盟商缺乏吸引力,需要在前端降低加盟門檻,才能快速起量。

有加盟商就被告知,門店選址要盡可能的小,把租金控制在最低的水平,可以不用考慮休息區。品牌審核人員甚至要求嚴格控制租金,標準是品牌方直營店能夠拿的價格。

樂樂茶的門店加速計劃,提出了50平米左右的門店,35萬總部包干(包括裝修、設備、器具、軟裝等),裝修成本較高的門店,只要不超過50平,超出部分全部由總部“兜底”補貼。

當然,消費者對直營大店的偏愛依然明顯。在某品牌開放加盟初期,小紅書上就有大量攻略,通過售賣品類和營業執照,確定門店是否為加盟店。

品牌方關掉大店開小店,一方面說服加盟商,我也在做小店,并且依然能夠維持我的品牌影響力。在消費者面前,抹平直營和加盟的區別。

同樣,直營大店消耗的大量現金、租金、人力成本,也將通過改成小店釋放,能夠讓品牌方如同成熟的加盟品牌一樣,有更多的資金投入供應鏈的打造,加大采購和物流效率,進一步壓低成本。

小店型不僅面積小,還有更大的適配度、更集成的效率、更低的成本、和更靈活的運營。越來越多的品牌正在擁抱小店型,在上海美羅城,一層的過道中,就塞進了7分甜、茉酸奶和比星咖啡。

甚至還有品牌打磨出了「1人店模型」,一家店只有一個人當班,背后是效率和體驗的平衡,以及無數個細節的改善。

04

小結

無論是開大店,還是開小店,都是品牌發展階段和策略所決定的。比如霸王茶姬開出越來越多的旗艦店,背后的原因是品牌處于快速擴張期的紅利,品牌方的高聲量能加快加盟商的回本速度。

隨著市場環境、消費者偏好以及技術變革的不斷演進,品牌必須靈活調整其經營模式和擴張策略。根據自身定位、市場定位以及消費者需求,不斷優化門店策略,既要考慮成本和效率,也要維護品牌形象和消費者體驗。

發表評論

登錄 | 注冊